【大学化学への梯】なんで水分子は折れ線形なの?〜VSEPR理論の基礎〜

こんにちは やまたくです

今回紹介する内容は大学入試で頻出の「分子の形」に関する内容です。

大学入試では分子の形を問われる場合が多くあります。今回紹介する内容を理解していただければ、たとえ覚えていなかった分子でも論理的に考えて形を予測できるようになります。

それでは本題に入っていきましょう。

水は折れ線形、アンモニアは三角錐形、メタンは正四面体形……などなど分子はそれぞれ決まった形をとっています。

その形を予測するモデルがVSEPR理論 (原子価殻電子対反発理論) です。

細かいルールはたくさんありますが、高校生に理解してもらいたい重要なルールは二つだけです。

1. 価電子である共有電子対や非共有電子対は互いに反発し、できるだけ離れようとする。

2. 電子対の反発の大きさは :(非共有-非共有) > (非共有-共有) > (共有-共有)

という序列になる。

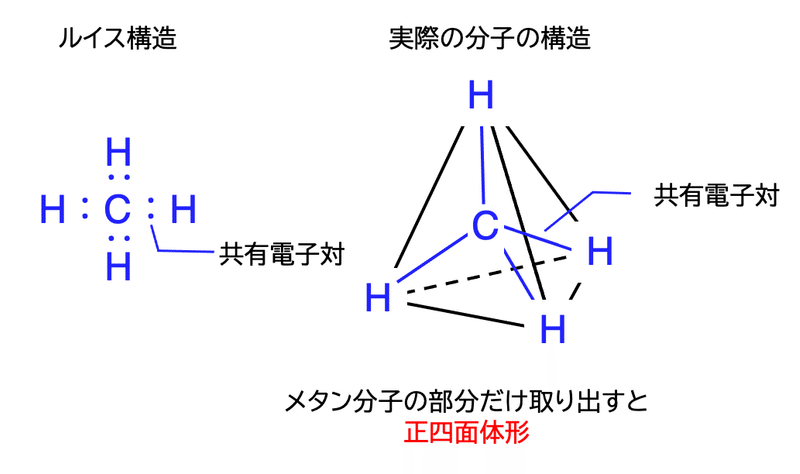

まず、わかりやすい例としてメタンを見ていきましょう。

メタンは4つの共有電子対を持っています。

三次元空間で炭素原子と水素原子の間にある共有電子対ができるだけ離れるように配置するには下の図のようにピラミット形の各頂点に水素原子を置く必要があります。そのためメタン分子は正四面体形になります。

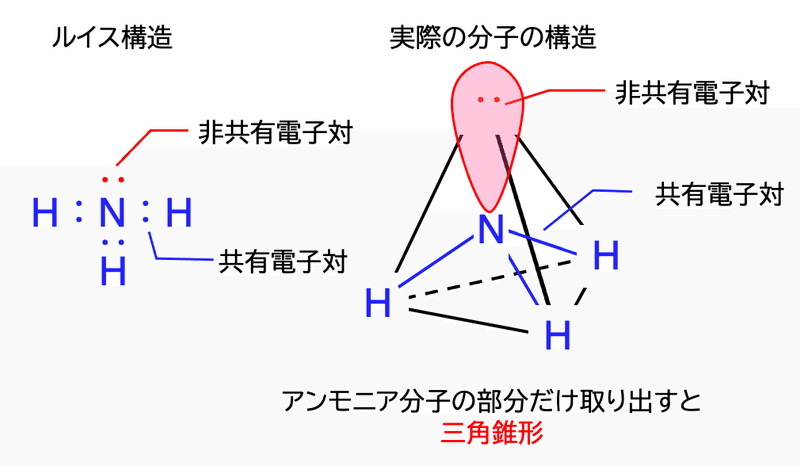

同様にアンモニア分子を見てみると、1つの非共有電子対と3つの共有電子対があります。そのため基本的にはメタンと同じように電子対同士は四面体構造を取るように離れようとします。従ってアンモニア分子の部分だけを取り出すと三角錐形になります。

最後に水分子を考えてみましょう。水分子は2つの共有電子対と2つの非共有電子対を持っています。そのため基本的にはメタンやアンモニアと同じように電子対同士は四面体構造を取るように離れようとします。従って水分子の部分だけを取り出すと折れ線形になります。

最後に少し発展的な話になりますが、分子の結合の角度に考えてみましょう。

正四面体構造をとっているメタン分子のH-C-H角の角度は109.5度です。

ではアンモニア分子のH-N-H角や水分子のH-O-H角の角度はどのくらいになるでしょう?

ここでVSEPR理論の二つ目のルールを思い出す必要があります。

電子対の反発の大きさは (非共有-非共有) > (非共有-共有) > (共有-共有)なので、非共有電子対があるほど反発が大きくなります。

即ち、

アンモニア分子のH-N-H角は1つの非共有電子対の反発の影響でメタン分子のH-C-H角より小さくなります。(約106.7 º)

同様に水分子のH-O-H角は2つの非共有電子対の反発の影響でアンモニア分子のH-N-H角よりさらに小さくなります。(約104.5 º)

VSEPR理論のすごいところは分子式から直感的に分子の形を予測できる点にあります。この記事を通じて高校化学の勉強の中で分子の形を暗記するのが辛いよう…と思っていた人の手助けになることができていれば幸いです。

ぜひ今回紹介した内容を使って二酸化炭素分子が直線形になる理由をぜひ考えてみてください。

ご愛読いただきありがとうございます