読書メモ:中沢新一著『レンマ学』 -レンマ的知性について

以前にラジオ版学問のススメで「コモディティ化(商品化)された軽いものではなく、噛み付いても固くて噛めないくらいの知的な深さや嵩さを持ったものを書いていきたい」と話していた著者。確かに『野生の科学』や『人類最古の哲学』も何度も読み返さないと理解できなかった。まるで円周が大きめの螺旋階段を降りていくような、なかなか目的地にたどり着かない感じ。それでも、徐々に著者の目に世界がどう写っているのかを疑似体験するような感覚があった。新著のレンマ学もとにかく固くて噛めない。「ハバタクをめぐる冒険」noteでの登場は前回に続き二度目だが、今後も事あるごとに何度も立ち返る書になりそうだ。

本書は、大乗仏教の縁起の論理を土台として、レンマ学という新しい「学」を構築しようという中沢新一の壮大な試みである。

1.ロゴス的知性とレンマ的知性

レンマはロゴスと伴に古代ギリシャ哲学で用いられた概念であり、ロゴスが「自分の前に集められた事物を並べて整理する」の意であるのに対して、レンマは「事物をまるごと把握する」という語源的意味を持つ。

古代ギリシャでは、言語を用いて論じ時間軸と伴に線形に広がっていくロゴスの思考が重視され、レンマの思考は取り残された。非線形性や非因果律性を特徴とし、物事を直感的に全体を一気に掴み取るような方法で認識するレンマ的知性は、大乗仏教において重視され発展した。この非線形・非因果律性を持った知性を象徴する概念が、ゴータマ・ブッダ以来仏教で重視されている「縁起」の概念。縁起とは「事と事をつないでいる相互連関」(p.25)で、すべての事は全体とのつながりのなかではじめて存在するという理解である。ゆえに、あらゆる事物は本来的に「空(くう)」を本体としており、他の事とのつながりのなかではじめて意味を成していくことになる。

"レンマ的知性は何かの空間性を備えて"(p.78)おり、あらゆる事がある空間(本書では「法界(存在の全域)」と説明されている空間)において、ある瞬間において事の事理が縁起として立ち現れたときに意味を成す。圧巻なのは、レンマ的知性は、脳の神経組織で行わているようなロゴス的な情報処理とは全く異なり、縁起の理法によって生まれるため、これには人類の脳のような組織は必ずしも必需品ではないということ。脳のような高度な中枢神経組織が世界を切り取りながら知を蓄積していくというレゴス的知性とはまったく異なる知性であり、これは人の心の活動と同じ本質性を持つという。

2.レンマ学:発想の源泉

著者がレンマ学の構築を目指す源泉になっているものとして、南方熊楠の思想を紹介している。南方熊楠が那智の山に籠もり、採取した粘菌の動きを顕微鏡で覗いているときに、彼はレンマ学的知性に気が付いていたという。粘菌は中枢神経細胞を持たない、つまり脳のような司令塔が不在の存在であるが、"シャーレの中に粘菌を複数の栄養源と一緒に置いたとき、どんなに栄養源の配置が複雑になっても、粘菌はつねにもっとも効率の良いネットワークを間違いなくみつけ"(p. 22)、体の隅々にまで栄養を分配することができる。粘菌はこの栄養源の配分に関する複雑な計算を外部から刺激があったときに細胞構造の全体で情報処理をするなかで行っている。粘菌のような中枢神経が不在の生態は、そもそも知性が存在しないという扱いを受けがちである。しかし、仏教を熟知していた熊楠は、このような粘菌の反応がレンマ的知性であると瞬時に理解できた。

3.なぜレンマ学の構築が必要なのか

著者はレンマ学の構築が求められている背景として、人工知能(AI)時代の台頭を挙げている。AIは"チューリング機械の原理に基づくロゴス型計算機"であり、ロゴス的知性のひとつの完成形のようなものである。今後AIが世の中の隅々にまで広がっていくことで、ロゴス的知性がさらに支配的になっていく。以前は西洋の思想に対する東洋の思想としてその発信が模索されてきたが、今は世の東西に関係なく、AIという肥大化するロゴス的知性への全人類の反応としてレンマ的知性の持つ特性が際立っていくとする。

4.さて、ここからが私の考え:「脳を使わない粘菌的な直感的知性」

「学」を提唱するのは、単に新しいアイデアや物事の見方を提示するのとはそのスケールが全く異なる試みである。「学」は、「体系化された知」を意味するので、単にレンマ的知性の存在について記述しただけでは不十分だ。レンマ学では世界がどのように存在し、その対象をどう認識し、そして認識した対象の構造をどのように分析するのか、などをレンマ学の視点から示す必要がある。本書はその仕事を網羅していくわけだけど、先述のとおり固くてとにかく噛めない。残念ながら一度通して読んだだけでは、レンマ的知性がどのようにレンマ学に体系化されていくのかがつかめなかった。この部分については将来にまた読み返したときに書けるようであれば嬉しい。

今回レンマ学を読んで私が理解できたレンマ的知性とは「脳を使わない粘菌的な直感的知性」である。これはある空間的な場に集積している事がある瞬間に急につながり、全体を一息のうちに理解するような知性のこと。「1の次に2という論点、その先に3,4,5の論点とあって、最終的に全体で10という結論になる」というような、紙に書き出して確認しながら、前に進む感覚のある順序立てた物事の理解ではない。

前後左右というような物理性も、事後事前というような時間軸も、さらには主体という概念さえもなく、事の相互連関(縁起)のなかである意味を成し、次の瞬間にはまた次の縁起、その次の縁起と事が連続的に立ち現れては消えていく、そんな連続展開の知性として理解した。これはロゴス的知性よりも圧倒的に感覚からわかることを含んでおり、ひらめきの世界だ。

レンマ的知性の存在を意識したとして、さて私には何ができるだろう。

レンマ的知性は非因果律性があるので、例えばある社会課題に取り組むとかそういう因果があるものに応用するような使い方はできない。私個人の範囲ではせいぜいインプットばかり続いてアウトプット不足な自分に対して寛容になれるというような程度のことかもしれない。なぜなら、実用性どうこうは時間的・量的インプットに対してそれに見合うアウトプットができているのかどうかという非常にロゴス的思考に偏った物事の切り取り方だからだ。

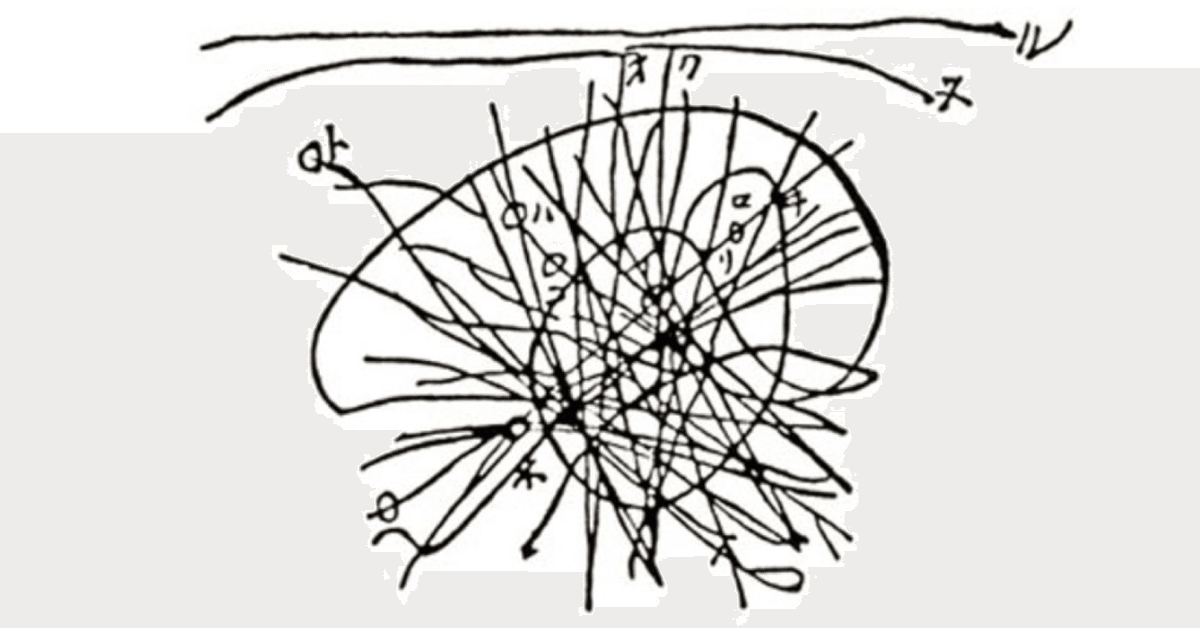

レンマ的知性の視点を持っていれば、計画的にアウトプットが出せなくても焦ることがなさそう。なぜなら、熊楠曼荼羅(この記事のはじめにある図)が描いているように、事理が集約する萃点(すいてん:事が集まる点)が立ち現れ、世界のあり様を理解できる段階まで、ひたすらにレンマ的知性が形成される土台となる空間(法界)を事で埋め尽くしていくしかないからだ。そうして過ごしていった先のあるときにこれまでの知見が一気に収束してある新しい理解に辿り着くはずだ。まるで厳しい修行のように聞こえるけれど、私はこれを畑を耕す行為になぞらえたいと思う。そこをどういう区画にしてどんなものを育てたいのかは一旦置いておいて、まずは畑の隅から隅までまんべんなく土を起こし、空気を入れ替え、ミミズや微生物が元気に暮らせる土壌をつくる。そういう土壌の上に良いものができるからだ。

繰り返しになるけれど、この『レンマ学』は固くて簡単には噛めない。多様性の時代であると同時に気候変動や格差などの深刻な問題に直面している現代社会、複雑性は増しているはずなのに、世の中に溢れている情報についてはスマホで簡単に消費できるようシンプルでわかりやすいことが大前提になっている。文字でさえときには難解と受け取られ、画像や動画のあるものしか広まらない。固くて読めないものは敬遠されているだけでなく、そもそも広まらない仕組みに向かっているように思う。そんな時代にこの本のように固くて噛めない議論が世にあることに大きな意味を感じる。

以前のノートで考えることの反対は不安定な状態にとどまることへの怯えなのではないかと書いた。この書もそんな怯えの状態に留まる力を与えてくれる希望の書に私には思えた。

*挿入図の南方曼荼羅についての解説はここのウェブサイトがわかりやすい。初めてこの絵を見たときは「ちんぷんかんぷん」という言葉はこういうときのためにあるのだろうと思ったくらい訳が分からなかったが、なるほど各線が事理を表し、それが複数重なって明確に現れるところが萃点。より多くの事理の存在を理解して入ればこそこの萃点に気がつく機会も多くなるはず。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?