0ゲートからの使者「29」

前の話はこちら

「バランスということが出ましたので、これから大事なところを説明します。玲衣は自分の短所は傷つきやすいことだと以前話していましたよね」

「うん、でもそれは繊細さというニュートラルな質だと理解して、とても気が楽になった」

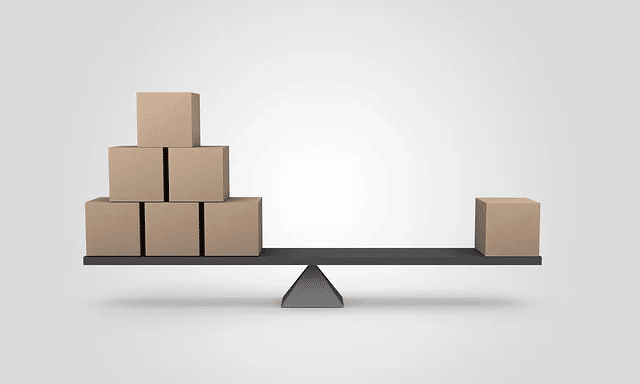

「数字にあるのはそもそもがニュートラルな質です。しかしながらその質がバランスを崩した結果、ネガティブな傾向になる場合と、逆によい感じにバランスされてポジティブな傾向になる場合とあるのです」

「つまり、そもそもひとつの質なのに、バランスの加減で長所や短所になるってこと?」

「そういうことですね。そしていわゆる人が短所と呼ぶ傾向は、その本質が強く出すぎた場合と引っ込み過ぎる場合の両方があります。過多と不足です」

「へぇー」

スーサは1から9までの数字の特質が、そのエネルギーが過多になった場合と不足した場合について、人間の性質に当てはめるとどうなるかをそれぞれを玲衣に語った。

__________________________________

1は、自意識や自発性というところにフォーカスが当たる質であるが、これが過剰に出すぎると、自己中心、高慢、支配性という傾向が出て、引っ込みすぎると、消極性が強まり自己不信や自己嫌悪となる。

2の質は受容、繊細、協調性。しかし、この質が出すぎると臆病や内気になったり、依存性が高くなったり。一方この質が不足すると興奮や攻撃性が強まり、ヒステリックに相手を断罪、断絶しかねない。

3は楽観性や自発性、創造性といった質を持つが、過多になると躁状態や気まぐれという傾向になり、不足に傾くと、抑制や暗さが強まり鬱的な状態や悲観的になったりする。

4は、秩序や合理性といった質を持つが、強まりすぎると、頑固、執着、固執となり、不足に傾くと逆に融合、同化という質が出てゆるみとなり、その結果、怠惰や無頓着という傾向になる。

5の質は変化を好み、躍動的で多様性があるが、過剰に出れば多動、飽き性といった質になり、不足に傾けば抑制や消極性が強まり、不活発、緩慢に転化してしまう。

6の質は調和であり、情愛や奉仕の精神を持つが、その質が過剰となれば過干渉、独善・支配的となる。逆に不足の傾向になれば、無関心、無責任となりかねない。

7の質は内省や思索を好む隠遁的なものだが、その質が出すぎると偏執的、冷淡、懐疑的となるが、逆に不足すると、盲信、追従、評価を気にするなどの傾向が出たりする。

8の質は制御や循環。この質が過剰に出ると抑制が効かず支配的、攻撃的になり、反対に力が不足することによる恐れや、もろさ、消極性という質も出てくる場合がある。

9の質は包含、無私性といったもの。この質が過剰に傾くと優柔不断や虚無という質になり、不足に傾いた場合は、逆に執着や自己愛という質が出たりするのである。

__________________________________

スーサの説明を聞き終えた玲衣はうめいた。

「うう、ちょっと頭が混乱してきた。少し整理するのに時間がかかりそう」

「そうですね、まずは一つのニュートラルな質の陰陽がひっくり返ることもあって、その質が過剰になる、あるいは引っ込み過ぎて厄介にもなる、というのを覚えておいてください」

「ふぇー。難しいけど、でも面白い! なるほどうちの上司がなんであんなに強がっているのかもわかった気がする。なんだかすべて反対の質が奧にはあるのね」

「そういうことになりますね」

テラスが口を開いた。

「玲衣、あとはいくら良いことでもトゥーマッチには気をつけないとね。転化を生じかねないから」

「ああ、過ぎたるは及ばざるがごとし、ってやつでしょ?」

「そうよ。たとえばポジティブ思考もそうだからね。親切などの善行も、健康にいいとされることも、スピリチュアルな学びも全部そうよ。こうあるべきに囚われすぎないことよ。まあバランスをとろうと思わなくともとらざるを得ない状況が必ずやってくるからいいのだけどね」

その日のレクチャーはこのテラスの意味深な言葉で終了となった。

続きはこちら

第1話はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?