令和4年 筑波大学情報メディア創成学類 編入合格体験記

2021年7月10日に筑波大学情報メディア創成学類(単願)の編入試験を受けて、無事合格したので私も先輩たちのように体験記を書こうと思います。

スペック

東北地方にある公立の宮城大学事業構想学群に在籍していました。

情報系の授業はおろか、数学でさえも行列の連立方程式までしか扱わない、いわゆる文系大学です。大学では、入学からの1年半でビジネスやデザインについて学びました。

高校は仙台三高の理数科を卒業したので、根は理系です。ここでは、物理と数学Ⅲまで学び、大学受験でも理系受験をしたので数Ⅲは使用しました。数学が好きで理数科に進学したこともあり、特に微積に関しては狂ったように受験数学を勉強していました。

TOEICスコア遷移

1年秋:765(提出したスコア)

2年春:800(大学で受けたIP)

英語は結構得意な自信があったので、計画的に早めに730を目指して受験して一発で765を取ることができました。

TOEICに関しては、以下の記事に詳細を書きましたので、勉強方法や参考書などを参考にしてください。(タイトルは盛ってます!笑)

1年春休み

大学受験は現役で筑波大学知識情報・図書館学類を受験し、見事に落ちました。敗因はセンター試験で大コケしたからです(67%)。もともと、行きたい研究室(落合先生のところ)がありメディア創成を目指していましたが、センター大失敗で図書館に下げたのに、2次試験の英語が4割しか取れず(数学は396/400という武勇伝)不合格でした。

研究室目当てで志願したため、後期で入学した宮城大学はどうも納得ができず、得意な数学を活かせる編入試験でリベンジを決めました。

春休みは、主に大学数学の知識のインプットを行いました。この頃は高校の時から書いている手帳に勉強記録をしていました。

数学

ヨビのりさんの線形代数と解析学の動画でインプットしました。板書をルーズリーフに書いて見返しやすいようにしてました。解析学は難しく感じたため、線形代数をメインにしていました。大学で数学の授業が始まるころ(5月くらい)には最低限のインプットを終えていました。この時の数学の先生に、今後お世話になっています(過去問の採点や自主ゼミなど)。演習はマセマの線形代数と微積の演習版を利用しました。

情報

特に何もしていませんでした

英語

単語帳をめくる習慣は大学受験の時から続けていました。DUO3.0と鉄壁を愛用していました。

1年春学期

春学期は大学が完全オンラインだったので、勉強するには最高の状況でした。大学受験の名残りで自宅での勉強が苦でなかったので、授業は好きな選択科目だけ聞いて、他の時間はほとんど数学の勉強をしていました。

数学

初めて買った編入対策本は徹底演習でした。これは難しすぎて、他にないかと調べていたら、体験記を見つけ、そこに書いていた徹底研究をメインにマセマと合わせてひたすら解いてました。私はノートに書いてひたすら演習するタイプの勉強方法なので、ひたすら周回してました。ここでは、理解はしてないけど解けるを目指してやってました。

情報

情報はほとんどやっていませんでした、たまに高校の時にもらったCの基礎文法のプリントをちょっと眺めてたくらい。

1年秋学期

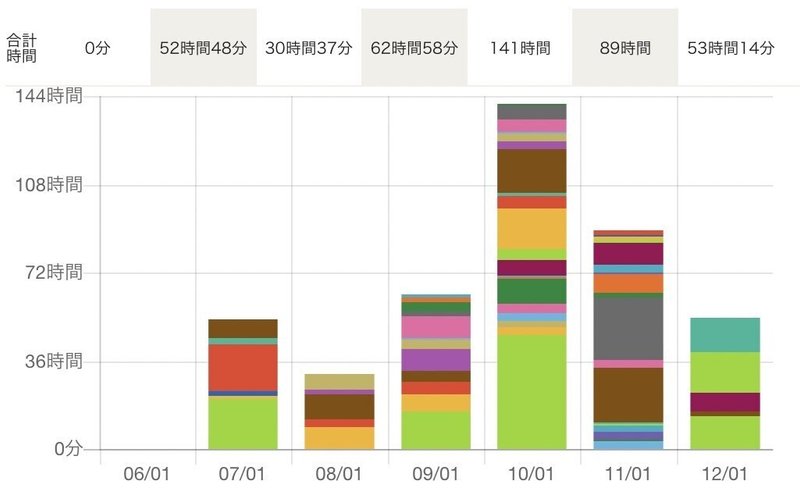

夏からはスタディプラスに勉強記録をはじめました。せっかくなら頑張りを可視化したいと思い、高校の時に挫折したスタプラを3日坊主で終わらせないために毎日記録することを目標に始めました。これにより、記録したいから頑張るという不純な動機でも勉強の習慣化ができました。

秋頃に文系四大からの編入が無謀なチャレンジと思い始め、試験の1年前なのにかなり焦っていました。この時期から情報も結構やりはじめました。

秋学期には2つのビジネスコンテストに参加していたので、それもあって勉強時間を十分に取れない時期もありました。

ここでは、mastのシラバスを徹底的に読んで、足りない単位を放送大学で履修しました。数学や情報の科目を10単位分(5科目)を取得しました。

数学

夏は徹底研究、結構飽きたくらいまでやったので秋からは過去問特訓に移り解きまくっていました。疲れてても、紙に書くことにこだわってやっていました。冬からは、川久保先生の線形代数学を使って先生と自主ゼミを行いました。このゼミで、よくわかんなかった抽象ベクトル空間などを扱いました。

情報

C言語は、競プロやりたくて高校の時にはじめたけど、結局文法の途中で挫折。そっから一切触っていませんでした。やさしいCや苦Cでひたすら文法を勉強してから秋頃にアルゴリズム入門を始めました。

英語

直前や春休みにTOEICを持ち込みたくなかったので、10月に勉強をはじめ11月の受験で765点をとったので英語の勉強は終えました。

2年春休み

春休みは、センター試験(現共通テスト)の前日くらいから4月の始業までという脅威の長さでした。勉強できる!と思いかなりテンションが上がっていました。そのため、春休み前半はかなり追い込みました。

春休み後半は、まじで病んでました(精神的に)。おかげで、全く勉強しない3月を過ごしました。多くの体験談に、春休みが天王山と書いてあったので、勉強できるメンタルにあげられなかったことでさらに病みました。

この辺から先輩から頂いた筑波の過去問を解きはじめました。情報は2月ごろから、数学は4月ごろから本格的に取り組みました。

編入先の研究室受け入れに、研究して論文を書いていることが前提なことを知っていたので、始業直前に自主研究の計画も始めました。もともと研究したくて大学進学したので、とてもワクワクしていました。その時に、落合先生とMITの石井先生の研究室出身の論文をサーベイしまくりました。面白すぎてモチベ爆上がりで、春学期に好スタートを切れました。

春休みから試験直前まで、土日も含め毎日大学に通って22時まで勉強しました。朝起きるのが苦手なのでお昼からだったりもしましたが、場所を変えることで集中できる環境を選びました。

数学

過去問特訓と徹底演習を使いました。4月にちょっと解いた徹底演習は、この時点でかなり解くことができて、成長を実感したとたんに超頑張れました。後半からちょっとずつ過去問をはじめました。

情報

アルゴリズム入門を何周したかわからないくらいやって、ある程度白紙から復元できるようになったので、過去問を早めに始めました。

2年春学期

ここからは、スタプラでmastやcoinsを目指している同級生からのフォローをきっかけに、とても頑張ることができました。2年生の履修登録は、基本的に前期は必修だけ。後期に全単位取り切るつもりで、勉強に集中できる履修計画をしました。

私は研究室受け入れの関係でklisも出願しました。この出願に必要な学習計画書が信じられないくらい大変でした。おかげで、今までよりも勉強時間が確保できませんでしたが、過去問だけをとにかく完璧にしようという目標で質を上げる勉強をしていたので配分としてはちょうどよかったです。

数学

過去問をひたすら。たまに徹底演習や過去問特訓。過去問は、初見で3~5割、良くて7割弱。本当に全く解けなかった。ただ、知識不足は割り切っていたので、過去問を全部理解するつもりでその後の復習をひたすらやりました。

情報

こちらも過去問をひたすら。初見で5~7割、良くて9割。こっちは、出力を全部手書きで書いたりしていました。要するに、ゴリ押しで解いていた。理解していない部分も結構あり、知らん知識ももちろん出てきた(ビット演算など)。でも、添削してくれた先生がめっちゃわかりやすく教えてくれたので、基本的には問題なく進められました。

直前期

ここで、衝撃的な事実が発覚。明解演習が過去問とそっくり。今まで買っただけでよく分からず解いていませんでした。これはもっと早く気づきたかった!!!!!!!!!!!しかも、大学の英語の授業の成績になるTOEICの受験を迫られました。これは最悪。ただ、一回受けたことあるから、前日に復習するだけにして、とにかく編入対策優先に、テストも一切勉強せず、リスキーな戦いをしていました(アホです)。

私はklisも出願していたので、今度は面接練習に時間を取られました。デザイン科だったので資料はダントツ一番になりたいというプライドから、結構こだわったので、実際の練習より資料添削がほとんどでした。

数学

過去問をやりつつ、忘れていそうな分野の復習をやりました。過去問特訓のC問題と明解演習に山を張って解きました。当日見れるように、公式や性質のまとめシートを作りました。直前に解いたR3の過去問は全完で、かなり自身が持てました。

情報

過去問をやりつつ、Qiitaやアルゴリズム入門で復習しました。今まで数学の比重が多かったので、過去問はH18以降全年度解き直しました。

前日・当日

前日は、coinsを受験するスタプラの友達と合流。蕎麦食べに行ったり、過去問の解答合わせをしたりして楽しく過ごしました。

当日も、その友達と待ち合わせて一緒に早めに会場に向かいました。雷雨の予定だったのに、私が脅威的な晴れ女(本当です)なので、信じられないくらい晴天でかなり暑かったです。私の大学は女子の方が多いので、男子だらけの会場は、高校の頃の理数科(男女比9:1)を思い出しました。

時計がないということを体験記で見たので、前日に時計の電池交換をしてお気に入りの腕時計を持って行きました。

午前中がmast、午後がklisだったので、繋ぎの時間は友達に付き合ってもらいました。1人でいるの嫌だったから、本当に助かりました。その時に解答合わせたりして、充実した時間を過ごした。お昼ご飯は生ハムとチョコクロ。健康に悪そうだけど、好きなものだから胃が受け入れてくれました。お気に入りのスーツに着替えて挑みました。

数学

これは、気をつけてほしい。解答用紙に罫線がある。下書き用紙は裏面の罫線無い方に書き殴って、解答を整えてから罫線に移す、という練習は必須だと思った。(当日まで知らなかったから書きにくさに驚愕した)

数学1

(1)なんとか関数(答えπになるやつ)

これは、(1-1)だけ編入模試で解いたことあったから覚えてた!奇跡!(1-2)はよくわかんなかったからネタ答案書いた。ごめんなさい。

(2)n次導関数を証明する問題

無知すぎて一瞬微分方程式かと思った()。ぱっと見でわかんなかったから、情報基礎に飛んだ。

戻ってきてから数学的帰納法を思いついて急いで書いたらギリ間に合った。せーーーーーーーーふ!

数学2

(1)一次独立の組みを求める問題

超簡単。一番最初に解いた。合ってると思う。

(2)直和と部分空間の判定の問題

(2-1)はわかんなかったからネタ答案を書いた。採点した人ごめんなさい(2回目)。ただ、今まで直和なんて出てなかったから前日に先生とさらっと議論した程度で使えるまでになってなかったからまじでモヤモヤした。(2-2)は部分空間かどうかを判定する問題で、ずっと苦手だったから川久保本や入門線形代数を読んで定義から勉強していたのが強かった。多分あってる。

情報

情報基礎1:ビンソートとなんとかソート(有名なやつだった)

めっちゃ問題文丁寧だったから、簡単に解けた。全部あってる。

情報基礎2:バーコードの問題

これは、まじで思い出したくない。文系には辛いビット演算。ただ、救いだったのが、Qiitaのけんちょんさんの記事を読んでたから、既視感のある問題は勘で書いたところが当たってたっぽい(友達と解答合わせした)。情報系の基礎知識の授業でやったチェックディジットは完璧に覚えてたから完璧な解答がかけたと思う。これでテンションが上がった。これは7~8割くらい。

勝因

過去問H15~R3まで6周以上したからです。どんなに飽きても過去問周回は続けました。数学や情報を大学で学ばない分、演習量で補うしかないと思い、どの参考書も最低4周、過去問は6周以上解きました。また、分からないことが多すぎたので先生に質問しまくってたのも、とても強かったと思います。ありがたいことに、先生方が寛容に対応してくれるので理解を深めることができました。

勉強の詳細の進度は、スタプラで結構メモしてあるので、気になる場合はご覧ください(↓)。

終わりに

1年半続けてこれたのは、宮城大学の先生や友達、編入受験を応援してくれた親と、noteの合格体験記にかなり助けられました。

大学を辞めるために頑張っている裏切り者の私を全力で応援してくれた大学の先生と、甘いものを貢いでくれる先輩と友達、好き勝手生きてるのに応援してくれる親、過去問やアドバイスをくれた先人のおかげです。本当にありがとうございました。

長い間参考にさせてもらった体験記を載せておきます(↓)。

合格したけど、入学するためにはこっちの大学での進級が前提です。今年の春学期は勉強のために結構サボって単位が心配なので、まずは進級できるように頑張ります、、、、。進学してもAREと研究室の卒研枠戦争があるので、やっとスタートラインに立ったかなって感じ。怖いぃ、、、。

数学と情報基礎に関しては、対策に使用した参考書の詳細や勉強方法などを記事にする予定です。後日になりますが、ここにリンクを追記しておきます。

高専生にも、四大生にも、この体験談が役に立てば嬉しいです。何かありましたらTwitter(@toremolo_72)までDMください。ツイ廃してますのでいつでもおいでください。

合格体験記書くのが夢だったから、本当に書くことができてよかった!

最後までご覧いただきありがとうございました。

受験生に幸あれ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?