薄っぺらいマーケティングをなくすために。マーケターが持ちたい社会・文化への眼差しについて

私、実は大学時代は文化人類学を学んでいました。(所属は経営学部でしたが・・・ゼミは一般教養科目の文化人類学を選びました。)

文化人類学が大切にする、現場に住み込むフィールドワークという手法。

大学の講義に飽きていた自分にとって新しい発見の宝庫で、のめり込んでしまったのです。

フィールドワークで人間観察する時は、何気ない日常の行動や言葉をキャッチして、その言動がどのような社会・文化背景から出てきているのかを考えます。

文化人類学を学んだ時に身につけることができたこと。

人の行動の根底にある価値観や動機を捉える思考

そして、今はマーケティング領域にハマっているわけです。

当時はマーケティングと文化人類学を繋げよう!と考えていなかったのですが、今振り返ると、文化人類学を学んでいてよかったと思うことが多いです。

なぜか?

マーケティングという領域を進化させるヒントが文化人類学にはある気がしているからです。

最近感じているマーケティングの課題

一言で表すと安っぽいマーケティングが増えていることが課題だと感じています。語弊があるかもしれませんが、これは自分自身への自戒を込めて。

どんな社会や文化をつくっていきたいか?という問いがなく、フレームワーク分析して、プレゼンして、広告をブン回すことがマーケッターの仕事になっていないでしょうか?

マーケティングの醍醐味は、市場、社会、文化を俯瞰的に捉えて、企業のバリューチェーン全体を最適化して、顧客が抱える課題を解決する→市場を動かしていくダイナミックさにあると自分は考えています。

マーケッターが持ちたい眼差しについて

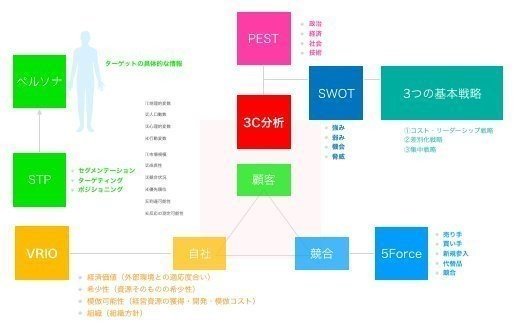

マーケッターは上記の社会視点、市場視点、顧客視点、企業視点をバランスよく分析できることが理想。

でも、背景(オレンジ色)の経済・社会・文化の部分が抜け落ちがち。

経済・社会・文化背景により人の行動は変わるし、人の行動が変われば企業の戦略も変わってくるので、その根本を理解していることは一番大切なはず!

経済・社会・文化視点が抜け落ちると陥りやすいマーケティング近視眼

マーケティングの施策を考える時に、経済・社会・文化の視点が抜け落ち、市場・顧客のわかりやすい行動しか捉えられなくなってしまうことが多いなと感じています。

企業の固定化された視点や、ターゲットカテゴリーとして世の中で語られている視点でしか社会を眺められなくなってしまいがち。

だから、この薄っぺらさをなくすために文化人類学や社会学はヒントをもらえると思っていて、自分自身も学び直したいと思っているところです。

なので、このようなTweetをしました。

文化人類学や社会学を学ぶマーケッターを増やしたい!!

文化人類学の視点はこんな感じ?

本質的なことを考えられるマーケッターを増やすために、文化人類学を学ぶと身につくのでは?と考える視点を2つ図解してみました。

ユーザーの行動の背景にある社会・文化背景を想像する

なんでユーザーはこんな行動をとっているのか?

なんぜユーザーはこんな発言をしているのか?

といった問いを自分自身に投げかけ、ミクロ視点(顧客視点)とマクロ視点(市場・社会・文化視点)を往復して考え、繋げて思考する癖をつけたい。

フレームワークだと、STP→ペルソナを分析する視点と、PEST分析を往復して考えるイメージになるかと思います。

※下の図のピンクと緑の部分

マーケターがマーケティング近視眼に陥らないためには、マクロとミクロ視点を往復して統合する視点が大事なのだと自分は考えています。

フレームワークだけ使っていると、何となくまとまっているけど深くない企画が生まれがち。

なので、文化人類学を学び、文化人類学の視点をマーケティングに持ち込んで、思考の深さを出していきたい。

やっぱり、文化人類学を学び直そう!!!そして、マーケティングトレースにもフィールドワーク組み込みたいな。

文化人類学→マーケティングを繋ぐオススメ本

Tweetのリプで、オススメの本を教えてください!と頂いたので、何が一番良いかな・・・と考えていたのですが・・・ありました!

著者の青木さんは、広告会社に勤めた後に、大学で文化的な視点からブランドや広告について研究をし、マーケティングと文化の間にあるものを理解し、探求し、新たなマーケティング原理としての「カルチュラル・マーケティング」を提唱されたとのことです。

マーケティングと文化の関係性を考えるヒントが盛りだくさんです。

ただ、決して、短期的に活かせるフレームワークや事例が紹介されているわけではないのでお気をつけください!

自分が一番好きな言葉が下記の引用部分です。

文化とはなにか

文化とは、無意識の強制力である。自らの制度化された思考を問うことは⑴なぜこのような思考が成立したかを歴史的に問うこと。⑵なぜ現在受け入れられているのか、他の文化からみてどうか。⑶私達の価値判断のもととなる哲学的、思想的前提を明らかにする。を明確にすることである。

文化は、モノを売るという行為の基底となるものであり、マーケティングという近代主義の深層となるものである。なぜなら、モノは特定の文化のフィルターを通過しなければならないからである。

自分たちのマーケティングが文化にどんな影響を与えたいのか?を問うこと大事!

もう一歩マーケティングを深く考えるために、もしくはマーケッターの仕事を再定義するために読んでおくことオススメです。

その他オススメの本もご紹介↓↓↓

発想法 改版 - 創造性開発のために

文化人類学の特徴である野外科学の思考法を学ぶのには、テッパンのこちら!

はじめての構造主義

文化人類学の概要を掴みたいという方は、わかりやすい解説本としてこちら!

ビジネスマンのためのデザイン思考

文化人類学的な視点をビジネスに持ち込むためのヒントは、紺野先生の記事がわかりやすいです。知識デザイン企業も、既存のビジネス思考から抜け出すためのヒントに溢れているためオススメです!

他にも、菊と刀、忘れられた日本人、タテ社会の力学あたりは、社会構造や文化構造を読み解く視点を学ぶのに最高だと思います!

読書会やりたい!!

社会学や文化人類学を学んでいたor学んでいる人で、マーケティング興味あるよ〜という人はぜひ何かしらやりましょう!

TwitterでDM頂けると嬉しいです!

以上です!