相談業務に必要な概念【ICFについて】

こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。

先日こんなツイートをしました。

今回はICF(国際生活機能分類)について書いていきます。

完璧に理解することはかなり困難ですが、「介護過程」を展開するレベルでの理解を進めていくことには大きな意義があります。

ICFの考え方を理解するだけで、普段の計画書や提供書をスラスラ書くことができるし、もちろん利用者さんのQOL向上にも非常に役立ちます。

利用者さんを援助するスペシャリストになる第一歩として、一緒にICFを理解していきませんか。

アセスメントとICF

アセスメントで得たご利用者の情報を上手くまとめるすることで課題が見えてきます。

すべての情報のつながりを整理していきます。

つながりを整理するには、ICFのシートを埋めていくことで可能です。

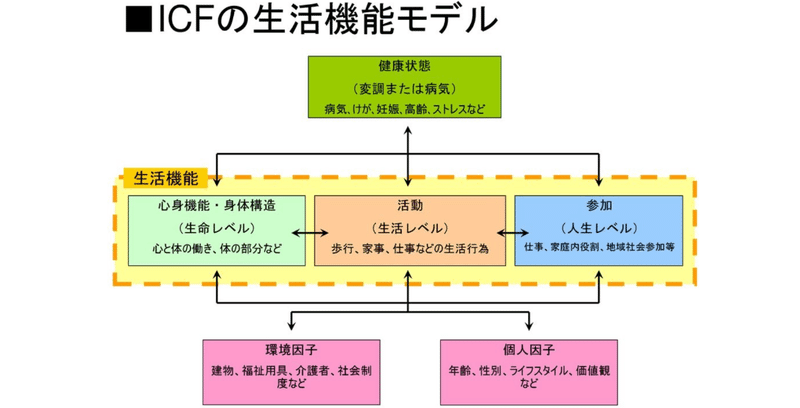

ICFの表を見たことがあると思いますが、「健康状態」「心身機能・構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」に分類していく作業です。

ICFの生活機能は"心身機能・構造、活動、参加"と分類されますが、

「医療」と「介護」では重きを置くポイント、領域が異なります。

「医療」の治療では"心身機能"を、回復期では"基本動作(活動)"に重点を置いていきます。

「介護」では、"活動(できる活動/している活動)・参加"に重きを置きます。

また、正しく分類できるとすべての項目は繋がり合っており、課題と原因がはっきりします。

繋がったうえで、できること、できていることが見えます。

ICFの用語説明

ICF には6つの「単語」が出てきます。「健康状態」「心身機能・構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」です。

それぞれが何かを解説していきます。

①「健康状態」…疾病や体の変調、怪我から妊娠、高齢、ストレスなどを含む広い概念となっている。

「疾病」だけでなく、普段から関係するような心身の状態まで含まれます。

「ADHD」「脳性まひ」「低酸素脳症」「自閉症」などの症状名は、ここに含まれます。

②「心身機能・構造」…「心身機能」の問題、「身体構造」の問題を指します。

感覚の特徴や、体の構造(腕が曲がらないとか)など。

③「活動」…「活動」とは「動作」を指す。

活動は、生活で行っている「している活動」。(見守り、介助を受けながら実行しているものも含む)

頑張ればできる、専門家の指導があればできるような「できる活動」にわかれます。

④「参加」…「参加」社会的参加です。地域活動、趣味活動、家庭への参加などです。

他者が関わる活動も参加になります。他者の為の役割などのもそうです。

イメージは、たくさんの活動から参加が成り立っているということです。

⑤「環境因子」…「物的環境」「人的環境」「制度的な環境」があり、促進因子と阻害因子に分けられます。

⑥「個人因子」…その人の「個性」。年齢、性別、民族、生活歴、価 値観、ライフスタイル、興味関心など。

ICFの視点

例えばあなたには、自分のいい所が5つあります。

5つ「も」あると感じるか、5つ「しか」ないと感じるか。

実際の「5つ」という事実は変わりませんが、捉え方によって表現はポジティブにもネガティブにもなります。

ご利用者の状態も同じです。

アセスメントする人の考え方や価値観で捉え方が変わります。

介護にあてはめてみると・・・

例)歩行器を使用するご利用者

「歩行器を使わないと歩けないご利用者」

「歩行器があればどこにでも行けるご利用者」

どうでしょう?

同じ歩行器を使うご利用者でもイメージが全く違ってきます。

できない「歩けない」と捉えるのではなく、できる「歩行器を使えば歩ける」ということに着目します。

“できない”ことから“できる”へと、ポジティブな視点に切り替えることは、ICFを活用するために、重要な考え方です。

1つ1つの「できる」に着目することで、他の活動レベル、参加レベルへの広がりが見えるでしょう。

ICFの生活機能

生活機能モデルの重要なポイントは、

生活機能の3つのレベル(①心身機能・構造、②活動、③参加)を常に偏ることなく全体として見ること。

3つのレベルは①生命レベル②生活レベル③人生レベルと言い換えることが可能であり、これらを総合的にとらえること。

3つのレベル間には互いに影響しあう関係がある。一方それぞれのレベルの独自性もある。健康状態、環境因子、個人因子との間においても相互作用があること。

生活機能全体やそれを構成する個別のレベルにおいても、全てをプラスの面からとらえること。

共通言語とは、生活機能モデルに沿って「人が生きる」ことの全体像をとらえることであり、ものの見方・とらえ方を関係者(各専門家と本人・家族など)が共通にもつこと。

ICFが理解できると医療職はもちろん、他の専門職との共通言語として機能します。

ICFの目的

介護におけるICFの目的はご利用者の生活の全体像を把握することだけではありません。

本当の目的は、利用者さんをより良い状態に持っていくことです。

とくに通所介護では、「活動」と「参加」に着目する必要があります。

「心身機能」は医療的領域であり、把握することは重要ですがケアや関りでどうこうできるものではありません。

活動を生活レベル、参加を人生レベルと捉えて、他の4つレベルとのつながりを考えます。

さらに細かく分類すると、活動を「できる活動」と「している活動」に分類することができます。

「できる活動」とは、評価時やリハビリなどの訓練時などに発揮できる能力です。

評価はBI(バーセルインデックス)で行います。

ご利用者の持っている能力に違いありませんが、「評価時に無理をすれば」「専門家のかかわりがあれば」など前提条件が付くことが多くなります。

「している活動」とは、生活そのものであり、その方の生活動作です。

評価はFIM(フィム)で行います。

介護職は、自宅で「している活動」を知り、普段のケアに落とし込む必要があります。

そうすることで、普段のケアがアセスメントになり評価になります。

している活動は、家にいる時も頻繁に行う動作であり、動作の訓練はより効果的になります。

通所介護計画と個別機能

リハビリのあるデイサービスだと、どうしてもリハビリが目的のご利用者が多くなります。

しかし、通所計画書と個別機能計画は別物です。

リハ職(機能訓練指導員)と介護職の領域が違うので、リハビリに傾いた通所介護計画書を作成してしまうと、

「介護職がリハ職のアシスタント」になってしまいます。

領域が違うというのは「リハビリ」は機能訓練指導員にしかできないことで、介護職にはできない業務になります。

よって、通所介護計画には「リハビリ」という文言を入れることは出来ません。

そのあたりを理解して各計画書を作成する必要があります。

そもそもの介護の考え方として、

利用者さんの活動や参加を「補助する」ではなく、

現在持っている活動や参加の機能を「活かす」「良くする・助ける」のです。

機能訓練をして「機能を取り戻す」「新たな動作を獲得する」ということは求められていないのです。

ですので、介護職は「している活動」に対するケアの専門家になるべきです。

生活を知った上でのケアは全て「している活動」の訓練になります。

また、家とデイの違いを知っていれば、ケアの場面でご利用者の自己決定の回数を増やすメリットにもなります。

デイの利用で「している活動」が維持できれば、現在の在宅生活は維持されることでしょう。

機能訓練指導員の領域はICFでいう活動における「できる活動」と考えます。

「ADL維持等加算」の評価がバーセルインデックス(BI)、「できる活動」ということになっている点からも明らかです。

機能訓練により「できる」を増やす、「している活動」「できる活動」の差を評価する、

できる活動を「評価」して「している」にもっていくのか、

本人や家族の意向を踏まえて判断することが必要です。

まとめ

いかがだってでしょうか。

相談職は「している活動」と「参加」のスペシャリストになるべきです。

そしてケアスタッフがそこを理解してケアに当たると、利用者さんに最高のケアを提供することができます。

また、根拠(理由)をしっかりと「言語化」できることで普段のケアが「統一」されます。

定期的にICFを振り返ってみることは大事ですね。

それではこれで終わります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後も、管理職又はリーダーであるあなたにお役立てできる記事を投稿していきますので、スキ・コメント・フォローなどいただけると大変嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?