ブランド・レシピ Part.0(これからの時代のブランドのつくり方)

“自分のブランドをつくる”。誰でも一度は、そんなことを考えたことがあるのではないでしょうか。「モノをつくって売りたい」「お店を持ちたい」「自分が有名になりたい」これらは、すべて自分のブランドをつくるということです。

この記事は、そういった想いは持っているけど「経験がない」「はじめ方が分からない」「必要資金が分からない」と足ぶみしている人でも自分のブランド持つことができるようになることを目指した入門書です。『レシピ』というタイトルにもあるように、はじめてでもこれを見るだけでつくり方が分かるように、つくり方の手順を順を追って説明していくといことをモットーにしています。

どんなブランドのためのレシピか?

飲食ならコーヒーやビール、チョコレートなど。物販ならTシャツや靴、メガネ、雑貨など。サービスならマッチングや退職代行など。お店ならパン屋さんやフィットネスジムなど。個人ならユーチューバーや作家など。いろいろなブランドが考えられると思います。しかし、どんなブランドでも「つくり方の基本は変わらない」というのが、いまの時代にあったブランドづくりの基本的な考え方です。もちろん、ジャンルや業態によって応用編はありますが、基礎は同じです。

“いまの時代”のというところがポイントです。

昔は違ったかもしれませんが、インターネット技術が私たちの生活に根付いた“いまの時代”だからこそ同じと言えます。このことは同時に、誰でもブランドを持つことができる時代が来たいうことも意味しています。なので、このレシピは誰がどんなブランドをつくる時にも使えるようにつくっています。

このレシピのお約束

冒頭でお話しした通り、このレシピは、これまでブランドづくりの経験も知識もない方でも、自分のブランドをつくれることを目的としています。なので、以下のことをお約束します。

①ブランドづくりの“秘訣”ではなく“手順”を紹介します。

最近よる目にする記事として『ビジネスを成功させるために必要な○個の秘訣』など、ブランドづくりの成功している事例をひも解きながら成功要因のヒントを紹介するものがありますが、このレシピはそういうものではありません。もちろんそれらのヒントは理解した上で、ブランドをつくる為の手順を解説していきます。ブランド事例については、その必要に応じて活用します。

②専門用語や抽象的な言葉は使いません。

経験や知識がない人の為のレシピなので、理解するのに時間がかかったり、解釈が人によって異なりそうな言葉は極力使いません。上に出てきた“D2C”のようなワードはいまの時代のブランドを語る上でのキーワードではありますが、そんな言葉をしらなくてもブランドをつくることはできます。コンセプトやヴィジョンのような概念的な概念的なワードも同じくです。

③このレシピだけで始めらえる必要最小限の内容を紹介します。

実際にブランドを完成させようと思うと、考えないといけないこと、実行しないといけないことは、実は山のようにあります。ブランドを100点の状態までつくってから世の中に出そうと思うと、気の遠くなるような時間がかかります。なので、このレシピではみなさんのブランドができるだけ早くスタートできるように必要な工程だけをお伝えしたいと思います。

やっと立ち上げたブランドが自分の理想に到達してないかもしれないけど、それで良いのです。幸いなことに、いまの時代にあったブランドのつくり方というのは、60点くらいで“立ち上げて”、世の中に出た後に100点に“育てていく”くらいがちょうど良いからです。このレシピもひとつのブランドです。公開した後にいろんな反応を見ながらアップデートしていく予定です。

④質問に対する回答やアドバイスは可能な限りさせていただきます。

みなさんのブランドとともに、この『ブランド・レシピ』というブランドも一緒に育っていきたいと思っています。なので、頂いた質問は回答させてもらったり、本文を改善したりしながら、今後の参考にさせて頂こうと思います。また、この記事をシェアしてもらうということを条件に、可能な限りブランドづくりのアドバイスもさせて頂こうと思います。

ブランドのつくり方はどう変わったのか?

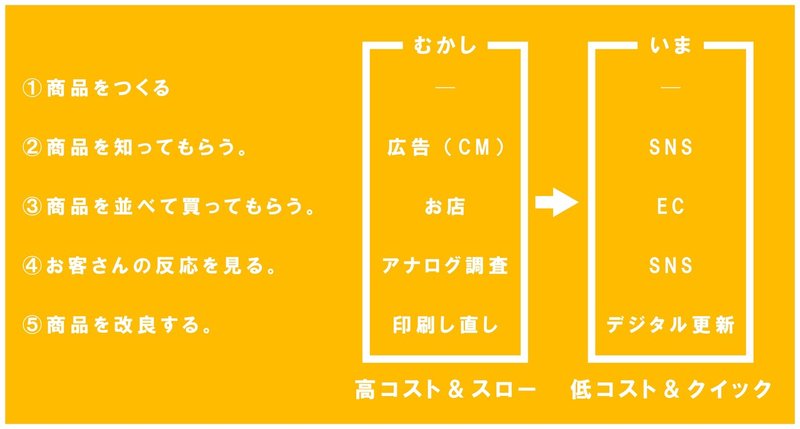

実際のブランドのつくり方に入る前に、まずはブランドのつくり方が昔と今でどう変わったのかという話をしたいと思います。

さっそくつくり方の実践ではなくて心苦しいですが、ここだけは基本の認識を揃えるためと思って我慢してもらえると嬉しいです。カレーづくりでいうと「インドカレーと日本のカレーは同じカレーだけど、まったく別物ですよね。作りたいのは日本のカレーですよね?」という認識を合わせる意味合いに近いです。

そもそもブランドとは何でしょうか。

バッグならエルメスとか、パソコンならMacとかそういったものを思い浮かべるかもしれません。『ブランド=商品』そう捉えている人も多いかと思います。しかし、実はそうではありません。商品自体はブランドの一部でしかありません。では、ブランドとは何かと言うと、大雑把に言ってしまうと“ビジネス活動そのもの”のことです。つまり、「ブランドをつくる=ビジネス活動そのものをつくる」ことであることを忘れてはいけません。

では、ビジネス活動とは何でしょうか。

これも、かなり乱暴に言ってしてしまうと以下の活動のことです。

①商品をつくる。

②お客さんに商品の存在を知ってもらう。

③お客さんの目のつく所に並べて買ってもらう。

④お客さんの反応を見る

⑤反応をもとに商品を改良する。

この一連の活動が昔と今ではガラッと変わってしまったのです。やることは変わっていませんが、そのやり方が変わったのです。その一番の原因はインターネットです。売り手と買い手がインターネットで直接繋がることができる時代がきたから変わったのです。

まず先に、ひと昔までのブランドづくりを見てみます。

昔は「②お客さんに商品を知ってもらう」ためには、テレビや新聞や雑誌に広告(CM)を出すしかありませんでした。そして、「③お客さんに目のつく所に並べる>ためにはリアルなお店が必要でした。そして、「④お客さんの反応を見る」のは非常に難しかったです。店頭アンケートやハガキなどでアナログな調査をするしかありませんでした。そして、「⑤商品を改良する」についても大変です。商品を改良したり新商品を出すと、それに伴って、店頭POPや広告の印刷物などのあらゆるものをつくり直す必要がありました。ここまで見てもらって分かるように、ブランドをつくるには膨大な金額と手間がかかるのです。よっぽどの資金と決心がないと、個人がブランドをつくることなんてとてもできない時代でした。

一方、いまの時代では上のすべてにおいてインターネットの力を借りることができます。

「②お客さんに商品を知ってもらう」にはTwitterやInstagram、YoutubeなどのSNSがあります。高いお金を払ってテレビや雑誌に広告を出さなくてもいいのです。「③商品を販売する」もお店に変わるメディアが沢山できました。SpopfyやBASEから楽天やアマゾンのような個人ECサイト、そしてメルカリやラクマのようなフリマアプリなど様々なECサービスです。必ずしもリアルな店舗に頼らなくても始められるのです。そして、「④お客さんの反応を確認する」のもSNSやECで既にお客さんと繋がっているので簡単です。さらに、「⑤商品の改良する」ですが、印刷物がほぼないのでこれも楽です。

このように、すべての工程がデジタル技術の力を借りることで、低コストかつクイックに行うことができるのです。

また、そうなると⑥商品改良することはそれほど負担ではありません。なので、お客さんのニーズを反応を確認しながら、どんどん商品を改良することができます。

それが、先ほど100点でブランドを立ち上げる必要はないと言った理由です。60点で立ち上げて、そこから育てていけばいいのです。むしろ、ブランドは“立ち上げる”こと以上に“育てる”ことの方が大事です。デジタルを駆使してクイックに行うことができるようになった②〜⑤を高速で回しながら100点を目指していくのです。これがいまの時代にあったブランドのつくり方です。

はじめから完成していなくても良いので気軽に立ち上げられるし、小規模でスタートできるからリスクも少ない。つまり、誰でもブランドをつくるこができてしまう良い時代が来たというわけです。

いよいよブランドづくり、開始。

すこし前置きが長くなってしまいましたが、ようやく準備が整いましたので「ブランドのつくり方」を紹介していきたいと思います。このレシピも、料理レシピに習って『下ごしらえ編』『調理編』『継ぎ足し編』の3つのパートで順を追って説明していきます。

最初の『下ごしらえ編』は、実際にブランドづくりの手を動かす前の仕込みをする工程です。使う道具は基本的に自分の頭と紙とペンくらいです。ここで、ブランドの目指すべきゴールを定めて、そのために必要なアクションを整理していきます。実は、この工程が料理と同じく非常に重要で、出来上がりの良し悪しを決めると言っても過言ではありません。カレーづくりで例えるならば、誰に食べてもらいたいのか。そしたらビーフカレーかポークカレーがいいのか。いや、そもそもグリーンカレーとかスープカレーかもしれない。また辛さはどれくらいがいいのか。みたいなことを考えて、材料を揃え、下処理をしておく工程です。

次の『調理編』は、実際にブランドを立ち上げるまでの工程です。ここで、ビジネス活動の部分で説明した①〜④の一連の流れの仕組みを一度完成させます。ここで大事なのは、これも料理と同じで『味見』をすることです。スパイスなど調味料を足しながら味を確認するのと同様に、各工程にチェックポイントを設け、狙ったブランドづくりができているかを確認できるようにしました。味見をしながら、必要に応じてブランドを軌道修正することが重要です。

最後の『継ぎ足し編』は、一度完成して世の中に出したブランドを見直し育てていく工程です。先程の②〜⑤を高速で回しながら、ブランドの100点を目指していきます。ここも料理で例えると、一度振る舞った秘伝のルーの鍋に、お客さんの反応や世の中の変化など考慮して、微妙に調整を加えながら継ぎ足していき、絶えず繁盛する店を作っていくのに近いです。

それでは、ブランドづくりをはじめていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?