翻訳が至高の文学的営みである訳

唐突に翻訳がしたくなった。日本語が好きだし英語もそこそこ好きだったから翻訳自体にはずっと興味と憧れがあって、今年は大学で専門の授業も取った。けど授業で今やっているのは雑誌とか新聞の記事みたいな、ちょっと固いやつ。それも楽しいしすごくタメにはなるんだけど、本音を言えば私は文学とかアニメの字幕とかがやりたかった。

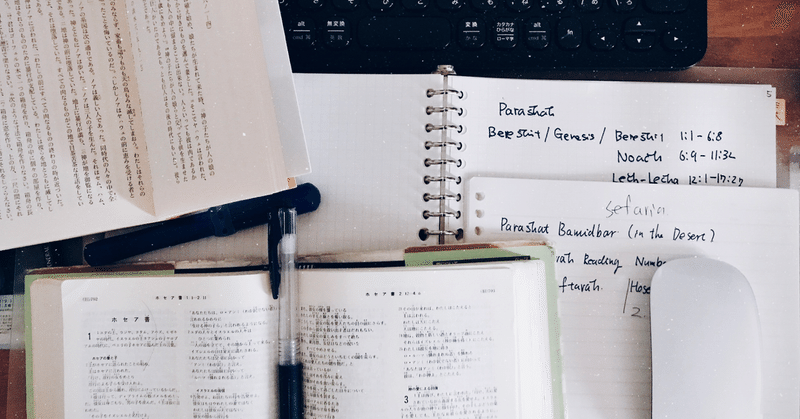

そこでふっと思い出したのが、私が持っている唯一レベルのとある英書の存在。それは私の遠い遠い親戚にあたるカナダ人のおじさんが書いた旅行記みたいなものだった。その人は旅行が趣味で、よく家族でかなり長めの期間、行く先様々に旅行をする。

気づいたら彼が旅行中の話とか考えたこととかを書いた本を出版してて、3年くらい前に彼が日本に来た時に私もそれを貰った。貰った直後にはじめの方を少し読んだだけで全部は到底読み切れていない。個人的な本だからまず有名ではないし、これの日本語訳をする人は私しかいないだろと、大学に入ったら少しずつこれの日本語版をつくって、いつかおじさんを喜ばせるんだと意気込んだ日もあったっけ。

知った人が書いた本ならバックグラウンドも掴みやすいし、ジャンル的に個人的なエッセイや旅行記みたいなものなら軽くて訳もしやすかろう、いい機会だし試しにやってみるかと、先程手をつけた次第である。

「翻訳をするというのは、バカでもわかるような単語でもひとつひとつ辞書を引いて、最適な言葉を探す作業です」と受験期の塾の恩師も、大学の翻訳の授業の先生も言っていた。

本当にその通りだと思う。音読をして頭の中で意味を理解するのと、その意味を文字にするのとは天と地ほどの差がある。

「see」という小学3年生でも分かるような単語のニュアンスを、頭ではなんとなく取れても、じゃあ綺麗な文章にしてくださいとなったら何と表すか。

見るでいいのか、見物しているのか、目撃するなのか、見てみるなのか、気をつけて見ているのか、それとも何かに応じているのか。他にもこれらとは明らかに違うような、会うとか、配慮するとか、調べるとか、取り計らうとか、予知するとかいう意味もある。

意味自体も沢山あるし、同じような意味の中でも言い表し方は沢山あるから、文字通り単語をひとつひとつレベルでふるいにかけなければならない。

頭では分かっていても、生半可なテンションではできない根気のいる作業だった。シンプルに時間がかかりすぎる。プロローグの最初の1ページを黙々と訳すだけで、気づいたら1時間半経っていて笑ってしまった。

上で出した「see」は簡単な単語でも予想もつかない意味を含むから逐一辞書で調べなければいけない、という例としてまだわかるが、例えば「fragile」とかいう明らかに「壊れやすい、もろい」というわかりきった意味しか含んでないであろう単語ですら辞書を引く瞬間は、流石に感情が無になってしまう。

壊れやすいとか、もろいとかしか言い方なくない?でもそれじゃあ文脈的にしっくりこないから引くかぁ〜となって辞書を引いたのに案の定、壊れやすい、もろい、しか書いてないから。

それでもその証拠をもとに、例えばそれを「繊細な」と言い換えるように少し飛躍していいのかダメなのかがはじめて判断されるわけで。

そこで表現を言い換えていいとしてだ。あなたのお得意の、日本語の中で自由に遊んでいいんですよ〜と言われたとしてだ。100%の自信をもって自由に遊べる人間は本当に、本当にひと握りだと思う。

こうやって日本語の文章をスラスラと書いているとちょっとばかり悦にも浸れるものだが、いざ英語を日本語に訳すという作業になると、私の日本語の語彙力に対する自信は完全に地に落ちて地中深くにめり込んでしまった。

多分多くの人が、異国語であろうが最低限その言語を読むことに慣れたら、いちいち文章を読む時に母国語に翻訳しないのではないだろうか。オリジナルの言語で直接、頭にイメージや映像を描いてそこから理解に至るのではないだろうか。

文字を見て無条件に異国語を母国語にいちど訳す、というのはそれぞれの単語の意味をひとつふたつしか知らないようなほんの初歩の段階だと思う。ある程度その言語が分かってくると、その言語でイメージを結ぶ。

これが言わば思考であり、だからこそバイリンガルはみな英語で思考する時と日本語で思考する時があり、それを明確に使い分けていると言うのだろう。

少し話が逸れたが、私も流し読みするときはほぼ英語を英語のまま理解し、英語で思考している。

同じ言語内、日本語の中でも少なからず言えることだが、イメージや映像をぴったり100%言語化するということは簡単ではない。ほとんどの場合かならず捨てなければならないニュアンスが生まれてくるはずだ。それを異なる言語間でやろうとすると難しさが急にはね上がる。私のイメージで言えば、絵の具のパレットが違うのだ。

若竹色とか薄紅色とかいう日本の伝統色のパレットと、ルージュやショコラなんて名前の外国の伝統色のパレットがあったとする。そこで例えば、この色はなんですか?と聞かれて明らかに小豆色というしかない色が出てきたら、さあ小豆色という日本語を使わずになんと言えばいいのだろうか。フランスの伝統色で近いものに「デートドュシェーヌプリュレ」なる色があった。それでもこの色は小豆色という言葉が100%の再現性を持つのに対し、せいぜい85%くらいの再現性しか持たない。

つまり、異国語で100%の再現性を持たせる翻訳をするというのはほぼ不可能なのである。

もともと不可能なことは分かっていても、自分の中からふいにスっと出てくる言葉の再現性の低さには愕然とする。そしてできるだけ近しい言葉を探そうと足掻いてもがいて苦しむ。日本語なんてわかりきった気で、得意気取りで普段使っていても、本当に求める言葉を知らない。出てこない。私の語彙力なんてミジンコレベルだ、となる。

だから翻訳家というのは、その国の言葉を勉強して勉強して知り抜くのと同時に、ややもすればそれ以上に、母国語のことも勉強して勉強して勉強して知り抜かなければならない。本当にすごい職業だと思う。

そして知識と共に、自分の言葉というものを持っていなければならない。翻訳にはオリジナリティーが現れる。何某という翻訳家のバージョンは好きだけど、誰某という訳者のバージョンはどうも好きになれない、なんてことは著名な文学作品においてよくある話だ。

同じ内容のものを、それぞれが持つ自分のフィルターを通して言葉にする。そのフィルターが、そしてそこから生まれた言葉が、独特の個性と魅力に満ちていなければ優れた翻訳とは言えない。翻訳家はそもそもの文章力に高い度合いで優れていなければならない。本当に天才のする職業だと思う。

また私は、文学の翻訳の方がかしこまった文章のそれよりもやりやすいだろうと思っていたところがあったが、全くもってそれは間違いだった。

とりわけ自分の会って話したことのあるそこそこ近しい人間の書いた文章だとしても、はたして彼は自分のことを「僕」と書くタイプの人間だろうか?それとも「私」と書くタイプの人間だろうか?そんなことまで考えることはもちろんなかった。

だから1行目から躓いた。もちろん英語なんだから、主語に「I」以外の概念がない。もしも日本語話者だったらという完全にifの想定すらしなければならなかった。あるいは自分の経験を語る本だと言っても、どれくらい砕けた口調で話しているのだろうか、以外に真面目に語っているのだろうか、語尾はどう締めるべきなのだろうか。など悩みは尽きなかった。

経験や思想を語る本なら殊更、著者の内面を抉り出すように理解して、著者になったつもりで言葉を紡いでいかなければならない。もちろんある程度文章を読んでいけば、この本がどういう内容で、どんな人物がどういうテンションで主に何を伝えたいために書かれたのか、ある程度読み取ることは出来るだろう。

しかし端的に言えば、そのある程度を器用にこなすほど私は英語が堪能ではなかった。最初の一部分の翻訳を前提に、ある程度を読み進めるというのはいったいどこまでどれほどの精度でやればいいのかわからなくなった。全部を1回通して読んでみなければ永遠にそれが掴めない気さえした。それは流石に無理だと思って、スタートライン付近の文章をまた精査し始める。途端に視野は狭くなってすぐに表現に詰まる。その繰り返し。

これなら雑誌や新聞の記事の方が余程やりやすい。ああいうものは型や言い回しが決まっているから、著者のパーソナリティだとかテンションだとかを考える必要がないのだ。書き手の思考をのぞき込み、なぞろうとすらしなくていいかもしれない。

文学をやるというのは本当に大変だ。

生み出すのも、それを訳すのも。

だからこそ大学の先生が言っていた言葉が心に刺さった。

「人生で一冊でいいから、好きな本と真剣に向き合って自分の力で訳してみるといいですよ。一生の誇れる財産になる」

こうして今日、翻訳の端の端でもかじってみると、それができる人が本当に尊いことが分かる。

異国語と母国語、両方の知識を究めたその人は、きっとものすごく根性のある人だろう。

言葉を選びぬいて、表現に磨きをかけるその人は、きっとものすごく言葉を大切にする人だろう。

好きな作品を熟読して、著者の視点に辿り着けるその人は、きっとものすごく感性の豊かな人だろう。

伝えたいことを、自分なりの言葉にできるその人は、きっとものすごく内面の魅力的な人だろう。

もっと早くに気づいて、下手くそでもやってみれば良かったと今は思う。結局私は今、英日翻訳を2時間弱で投げ出して、「いかに翻訳が難しいか」という日本語の文章を書くのに夢中になっているが。

私にとって子供を産み育てることには人格の完成が不可欠であるのと同じように、満足のいく翻訳をすることには文学の素養全てと人間性の成熟も不可欠だと考えるようになった。

人生においてまたひとつ、新たな目標ができた瞬間だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?