大災害後の日本に生まれた感情を持つロボットは、友達?道具?それとも…神?1億冊発行された『鉄腕アトム』の誕生を描く物語『アトム ザ・ビギニング』

この記事は、以前「マンガ新聞」に掲載されていたレビューの転載記事です。(編集部)

先日、高島屋が百貨店史上初のロボット売り場を常設すると発表した。20種類のロボットを販売し、年間3000万円の売上を目指すそうだ。規模としてはあまり大きくないかもしれないが、来るべき未来の「人とロボットが共生する世界」に向けた、大きな一歩を踏み出したのではないだろうか。

「人とロボットが共生する世界」を描く漫画作品は多い。人間をサポートする役割を担うロボットたちが多く登場する『機械仕掛けの愛』や、容姿も感情もほぼ“ヒト”の高性能ヒューマノイドと人間が共存する『AIの遺電子』などは、技術の進んだ先にある現在よりもはるか未来を描く作品だ。

こうしたAI技術が発達した世界のヒューマノイドを扱う漫画において、「ロボットに感情はあるか」という問題は大きなテーマである。今回紹介する『アトム ザ・ビギニング』も、まさにその問題に真っ向から向き合う傑作だ。

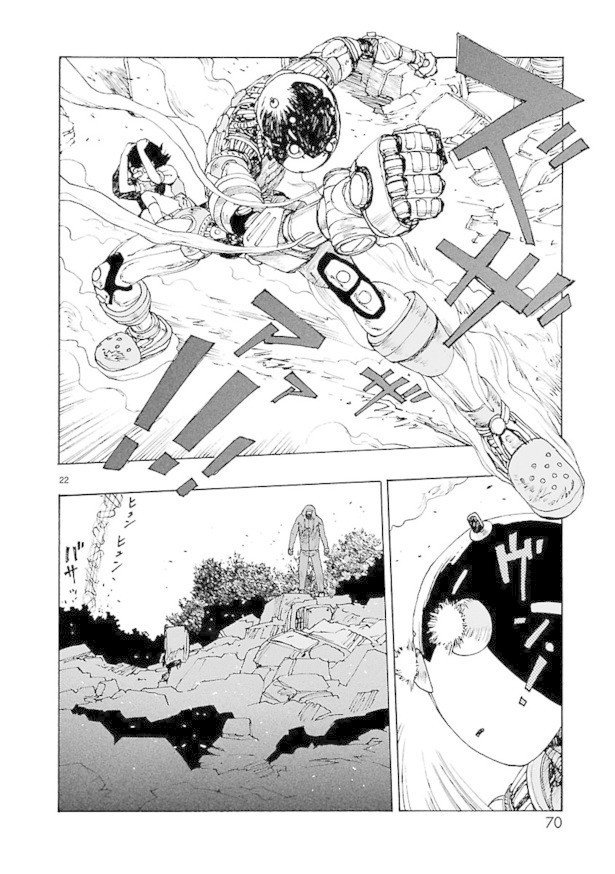

※『鉄腕アトム』のプロトタイプであるA106は、非常にロボ的なビジュアルである

『アトム ザ・ビギニング』(手塚治虫/カサハラテツロー/ゆうきまさみ/ヒーローズ)より引用

鉄腕アトムのプロトタイプと、若き日の天馬とお茶の水

この作品は、タイトルからも分かる通り、「ロボット漫画の起源」とも言える手塚治虫先生の『鉄腕アトム』が誕生するまでの物語を描いている。主人公は、若かりし頃の天馬とお茶の水、そして未来のアトムになるであろう「A106(エーテンシックス)」というプロトタイプロボットだ。

※お茶の水博士のあの特徴的な鼻は、大学院生の頃から健在だ

『アトム ザ・ビギニング』(手塚治虫/カサハラテツロー/ゆうきまさみ/ヒーローズ)より引用

彼らが大学院で研究するのは、ロボットに自我の概念を持たせる「べヴストザイン・システム理論」に基づいたロボット研究で、魂のない機械に真の意味での自律をもたらそうとしている。

「真の意味での自律」とはどういうことか。従来型のロボットは「自立型人工知能」であり、「起こりうる出来事をあらかじめ想定し、それに対応するプログラムの量をひたすら増やすこと」によって「自律してるように見せる」 だけだった。それに対し、A106には自我、すなわち「こころ」が搭載されているため、想定外の出来事に対しても自らの判断で行動が取れることになるのだ。

※ベヴストザインについて語るも、教授たちからはけんもほろろに突き放されるお茶の水

『アトム ザ・ビギニング』(手塚治虫/カサハラテツロー/ゆうきまさみ/ヒーローズ)より引用

あくまで「ロボはロボ」であり道具として扱おうとする学会に対し、自我を搭載することで道具以上の存在にまで押し上げようとする2人。その探究心が、世界を揺るがす大きな成果へと繋がってゆく。

感情を持つロボットは“神”か“友達”か。対立する天才2人の思想

魂のないロボットに自我を芽生えさせることは可能なのか?仮に自我が芽生えたとしたら、“それ”はロボットと呼べるのだろうか?この問いに対し、天馬とお茶の水、二人の意見は対立する。

お茶の水の回答は、感情を持ったロボットを「友達」として認識しようとする。一方の天馬が考えるのは、「神」だ。

※どうにも天馬らしい発想ではあるが、お茶の水の意見とは真っ向から対立する

『アトム ザ・ビギニング』(手塚治虫/カサハラテツロー/ゆうきまさみ/ヒーローズ)より引用

方向性は違えども、「ロボに自我を持たせる」ことの研究にはピッタリ息の合ったコンビを見せる二人。物語が進むにつれ、A106に自我が芽生え始めるのだが、この2人の全く異なる思想を持つ研究者が親であることも、もしかしたら彼の自我に大きな影響を与えているのかもしれない。

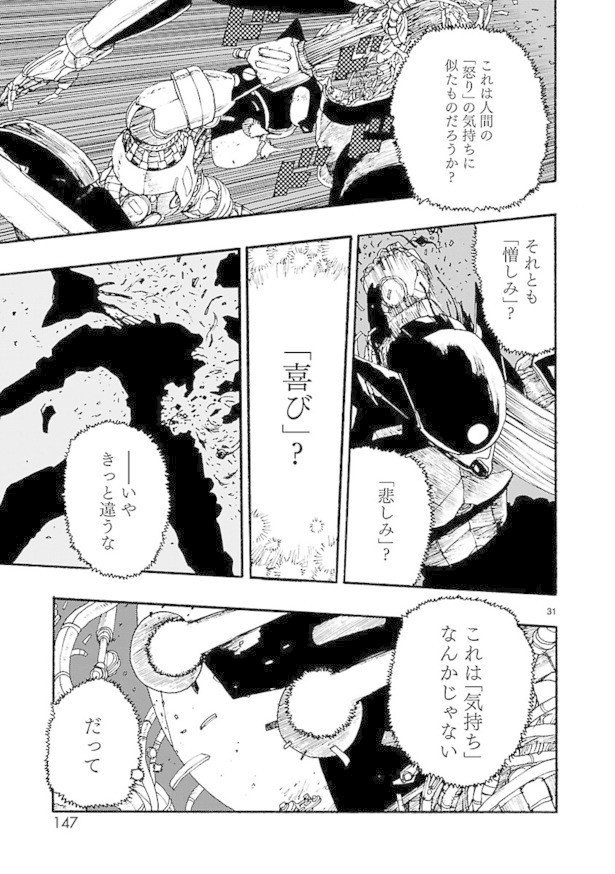

※謎の意思に駆り立てられ、戸惑うA106。ここまできたら、もはやヒトと同じ状態じゃないだろうか…。

『アトム ザ・ビギニング』(手塚治虫/カサハラテツロー/ゆうきまさみ/ヒーローズ)より引用

漫画を担当されているカサハラテツローさんが、以前インタビューでこのように述べていた。

自我の本質って、「他者と自己との境界線を持っていること」なのではないか、と。

世界と自分の間に境界線がなかったら、自分=世界ですから、思いやりのような思考は生まれてきません。自他の区別が明確になることで、初めて他者を思いやる心が生まれてきます。一方で、自我を持った瞬間から、孤独も生まれてきます。似た存在を求めたり、対話を試みようとしたりするのも、そういうところから生まれてくるんじゃないでしょうか。

A106は、物語の中で、しきりにロボットたちとの対話を試みる。しかし、それがことごとく失敗し、孤独にさいなまれる。その寂しさや怒りといった感情に支配され自らをコントロールできなくなり戸惑う姿は、ロボットにとっての成長痛なのかもしれない。

こうして他者との関わり合いの中で徐々に自己を認識し、ロボットなのに悩みを抱え始める(としか思えない)描写は、もはやロボットを超えた「何か」がそこにいるように思えてならない。それほどに繊細なタッチで描かれているのがつくづく素晴らしい。

しかし、合理性や論理性を突き詰めた存在としてのロボットが非合理な行動を取り始めたら、僕たち人間はどう感じるのだろうか。人間らしい振る舞いをとる機械を前に、僕たちが太刀打ちできる余地はあるのだろうか。

“それ”が神として崇められるか友達として親しまれるかは、作り手の意思次第。しかし、天馬が開発し、お茶の水が「こころ」を与えたA106がアトムへと成長を遂げることを考えれば、自ずと答えは見えてくるのかもしれない。

手塚作品に欠かせないオマージュは健在

この作品については、まだまだ語りたいことがたくさんある。例えば謎の美女Dr.ロロの帽子のリボンが『リボンの騎士』のサファイアだったり、お茶の水の着るTシャツにヒョウタンツギや世界週末時計がデザインされていたり、手塚治虫作品に対する敬意のこもったオマージュがふんだんに散りばめられているのだ。手塚ファンにとっては、その視点で本作を読むのもたまらないだろう。

(画像: ©手塚プロダクション・ゆうきまさみ・カサハラテツロー/ヒーローズ )

WRITTEN by 小禄 卓也

※「マンガ新聞」に掲載されていたレビューを転載

※東京マンガレビュアーズのTwitterはコチラ