私が住む沖縄の伝統産業はサトウキビ栽培なのですが・・・

私は沖縄に住んでいます。

沖縄といえばサトウキビ、私の家のすぐそばにもサトウキビ畑があるくらい身近な風景です。

ですから、このテーマを扱うのは、多少の迷いもあります。

それでも「それはそれ、これはこれ」ということで、読者の皆さまの健康を第一に考えることを優先したいと思います。

砂糖のデメリットは本当にたくさんありますので、とても記事1本では収まりません。

そこで今回は【前編】です。

(記事の文末に動画を貼っています)

糖尿病そして合併症

砂糖のデメリット、最初は、血糖値を上げやすく、そこからさまざまな病気を引き起こすことです。

砂糖には血糖値の上昇を抑える食物繊維がまったくありませんので、過剰摂取すると、血糖値が一気に上がります。

砂糖には中毒性がありますので、これが習慣化すると糖尿病のリスクが高くなります。

糖尿病は糖尿病に収まっているうちは問題はありませんが、それが進行するとややこしいことになってきます。

よく知られている合併症として腎症、網膜症、神経障害があります。

腎症は悪くすると透析です。通常は週3回約4時間の透析が一生続きます。

網膜症は進行すると失明です。日本人の失明原因1位が糖尿病によるものです。神経障害は最悪の場合、足の切断につながります。

動脈硬化そしてガン

それだけではありません。

糖尿病は動脈硬化の引き金になります。

血管内に糖が増えすぎると、余剰な糖がヘモグロビン(赤血球)とくっつきます。

すると赤血球の弾力性が失われて、それが血管壁にぶつかるなどして血管を傷つけるからです。

動脈硬化も進行すると、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高くなります。

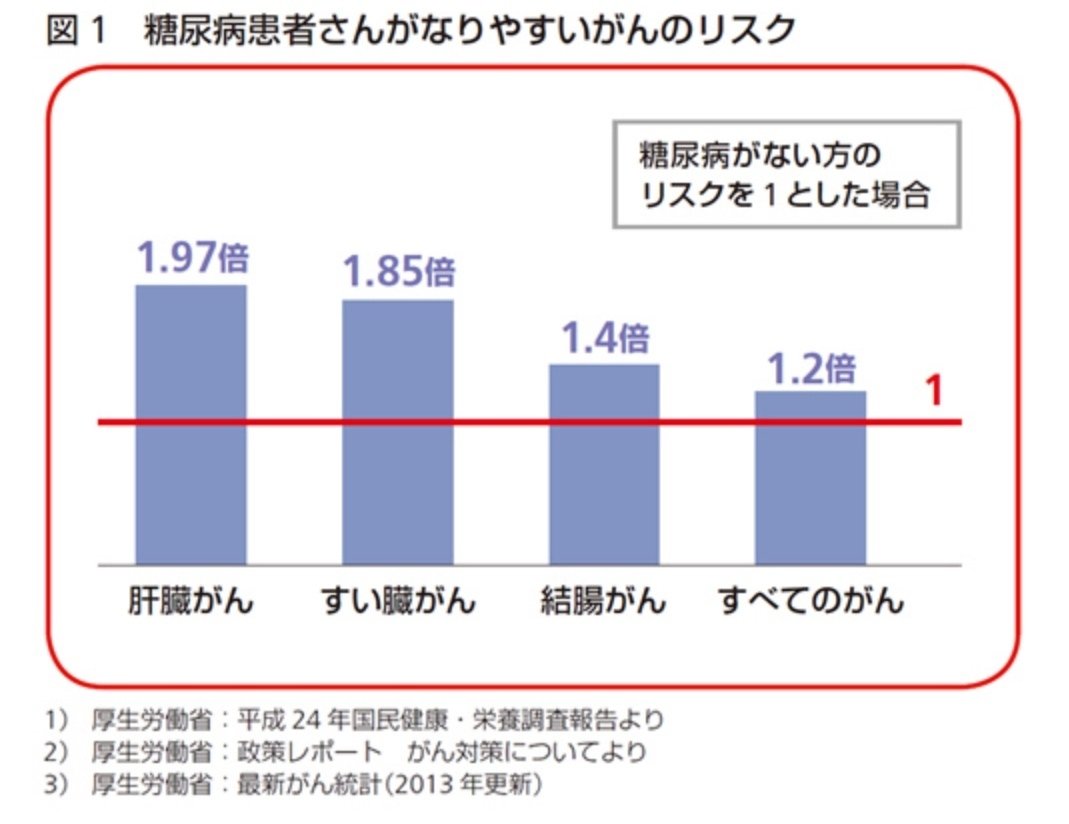

さらに、糖尿病はガンのリスクも上昇させます。

ガン細胞のエサはおもにブドウ糖だということをご存じでしたか?

以前は、ガン細胞の「唯一の」エサはブドウ糖だと言われたこともありましたが、今ではガンの種類によってはアミノ酸や脂肪酸もエサにすることが分かっています。

それでも、ガン細胞の主たるエサがブドウ糖であることには変わりありません。

糖尿病の場合、血管内に通常よりもブドウ糖が溢れているわけですから、ガン細胞にとってはエサだらけ、好都合ということです。

一番やっかいなのは、膵臓ガンです。

血糖値が高いと、それを下げようとして膵臓が頑張ってインスリンをドンドン分泌します。

ただでさえ膵臓が酷使されて、弱っています。

そこに余剰な糖という「エサ」が溢れているのですから、ガンのリスクが高くなるのも押して知るべしです。

膵臓ガンは、すべてのガンの中でもっとも5年生存率が低いことで知られています。

膵臓ガンを含めた、ガンのリスクを上昇させる糖尿病をけっして侮らないでいただきたいと思います。

腸の炎症とアレルギー

砂糖のデメリット、次に、腸内環境を崩しやすく、そこからさまざまな病気を引き起こすことです。

砂糖は腸の中の悪玉菌(とくにクロストリジウム)のエサになるので、過剰摂取すると悪玉菌が大増殖して腸内環境が一気に悪化します。

すると、腸に炎症が起こります。

小腸に炎症が起こるとアレルギーの原因になります。

近年とくに関心が高くなっているリーキガットという現象です。

リーキガットとは「漏れる」という意味ですが、何が漏れるかというと未消化のタンパク質です。

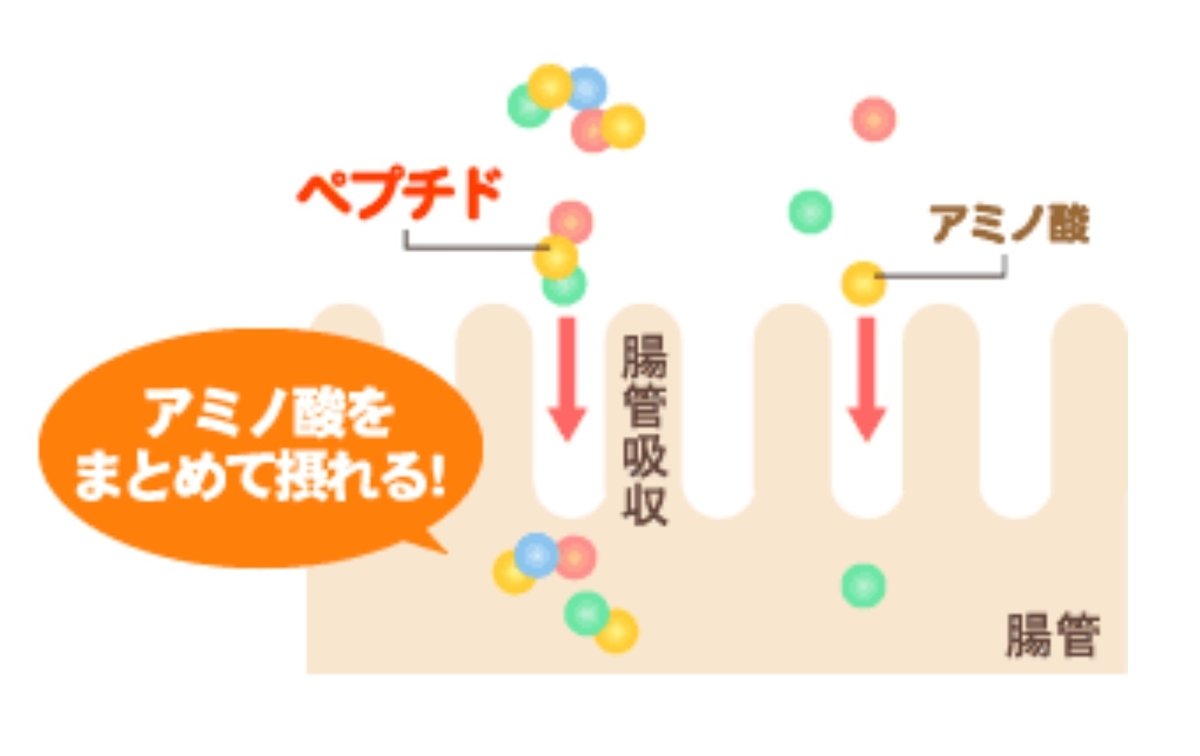

小腸は、一つ一つまで分解されたアミノ酸、アミノ酸が2つくっついたジペプチド、アミノ酸が3つくっついたトリペプチド、この3種類のみを吸収して血液中に入ります。

ところが小腸に炎症が起こると、吸収する細胞の脇に隙間が空いてしまって、そこから本来は入るはずのない4つ以上のアミノ酸がくっついたペプチドがすり抜けて(漏れる)血液中に入ってしまいます。

すると体の免疫システムが、有害なものではないものの、本来あるはずのないものなので、それを異物と認識して攻撃を仕掛け始めます。

これが「免疫の暴走」と呼ばれるものです。

これが一定期間続くと何らかのアレルギーを発症しやすくなることが分かっています。

潰瘍性大腸炎とクローン病

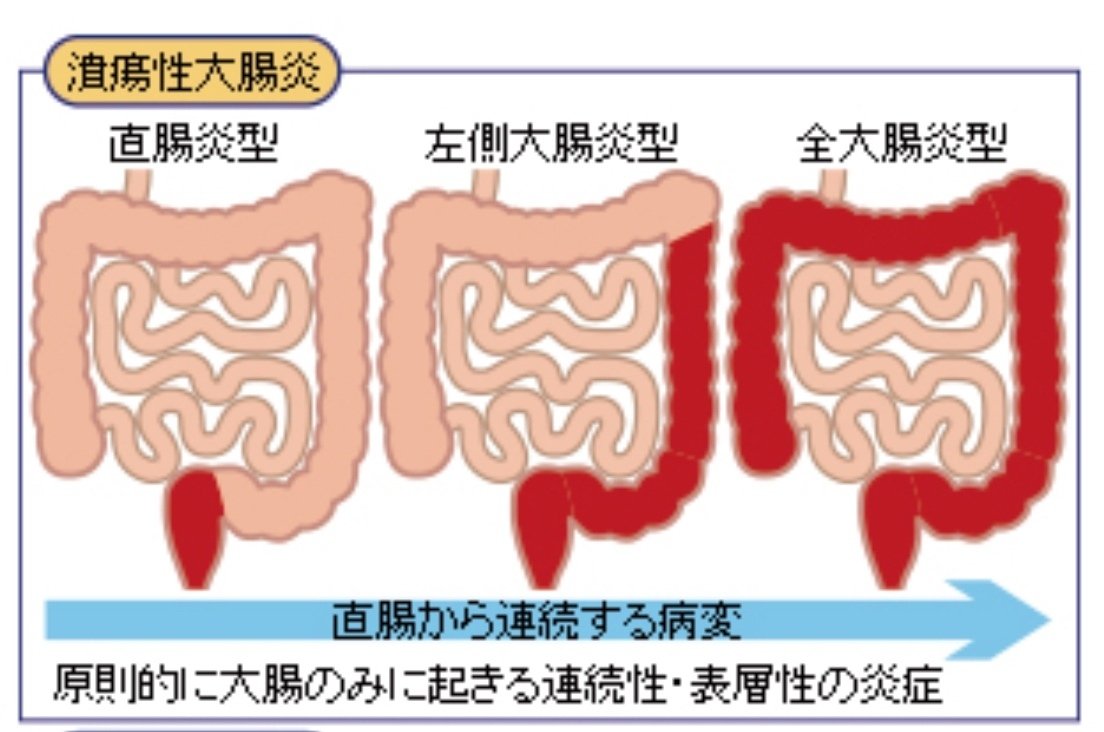

腸内環境の崩れから、次は大腸に炎症が起こった場合です。

大腸ガンのリスクが上がるのは説明するまでもありませんが、もう一つが近年増えている潰瘍性大腸炎です。

潰瘍性大腸炎って聞いたことがありますか?

安倍元総理が総理を辞任した理由が、2回とも潰瘍性大腸炎の発症でした。

潰瘍性大腸炎は、今でも発病の原因が明確でない指定難病ですが、大腸の粘膜に炎症が起こることにより下痢や腹痛、血便などの症状が現れる病気のこと。

であれば、100%解明されていないまでも、ある程度は推測できます。

今述べている、腸内環境の悪化が原因の一つ。

もう一つは、やはりストレスのような気がします。安倍元総理が辞任した時は、2回ともストレス極限の状況だったはずです。

(1回目はもう覚えていないかもしれませんが)

腸の炎症が起こす別の難病として、クローン病があります。

クローン病とは小腸や大腸などの粘膜に、慢性的な炎症を引き起こす病気のことです。

腸が炎症を起こす原因のすべてが砂糖の過剰摂取とは言いませんが、これらの病気が増えているという事実と現代の食生活が年を追って悪くなっているという事実は決して無関係ではありません。

砂糖の過剰摂取によるデメリット、【前編】はここまで。

【後編】では、老化の進行や砂糖依存症の症状、または砂糖で失われる栄養素といったテーマを扱います。

まとめ

砂糖のデメリット、一つ目は血糖値を上げやすく、それがさまざまな病気を引き起こすことです。

砂糖の過剰摂取は糖尿病のリスクが高くします。

糖尿病の合併症として腎症、網膜症、神経障害が知られていますが、それだけではありません。

糖尿病は動脈硬化の引き金になり、動脈硬化が進行すると脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高くなります。

さらに、糖尿病はガンのリスクも上昇させます。

ガン細胞のエサはおもにブドウ糖だからです。

砂糖のデメリット、次に、腸内環境を崩しやすく、そこからさまざまな病気を引き起こすことです。

砂糖は悪玉菌のエサになるので、過剰摂取すると悪玉菌が大増殖して腸内環境が一気に悪化します。すると、腸に炎症が起こります。

小腸に炎症が起こるとアレルギーの原因に、大腸に炎症が起こると大腸ガンや潰瘍性大腸炎の原因になります。

また、小腸と大腸にまたがって炎症を起こすクローン病も砂糖の過剰摂取が一因ではないかと考えられます。

この記事の内容については動画もアップしています。合わせてご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?