【エコノメソッド × 体育】 中学1年生サッカー

エコノメソッドとは

サッカーサービスやスペインの経験豊富で知識のある指導者、そして大学の教授たちによって独自に開発された指導メソッドです。このエコノメソッドは、認知のトレーニングを駆使し、個人戦術の鍵となる要素を指導することで、選手の最大限の能力を引き出すことを目的としています。選手たちがゲームを理解し、選手たちの技術を最適な方法でチームに活かしてもらうことが、このメソッドの最初の目標となります。エコノメソッドは、選手たちがピッチ上で状況に応じた最適な手段を見つけ、判断してプレーする手助けになると考えています。(HPより)

教材としてサッカーサービス社から販売されている「知のサッカー(第一巻)」を用いて、『発問から』サッカー理解を深め、サッカーを楽しめる資質や能力を育成したいと考えました。

この単元は知のサッカーにある1st Stage(6-7歳自分のプレーに集中する時期)のメニューを取り入れた授業展開となります。

知のサッカーテキストによると、『1st Stage(6-7歳)とは、選手とボールの関係性を考慮したトレーニングを行う必要があります。チームメイトや対戦相手に必要以上に注意を払う必要がない時期と言っていいでしょう。ドリブル・タックル・ボールタッチといった技術をトレーニングで磨きます。トレーニング内容もこの年代の選手たちが容易に理解することができるように調節しています。』

とあり、上記から生徒のサッカー経験(授業やクラブ活動)を考え、中学1年生男子が体育で実施する適切な負荷と考えました。

〇ノルマ

コンセプトがトレーニング中に現れるようにする条件

〇コンセプト

選手がよりプレーの理解を深めるために必要な概念

〇学習者:中学男子 1クラス当たり約40名

〇時間数:8時間完了

◯単元目標

① 基本的なボール操作の習得(ドリブル・パス・シュート)

② 状況に応じた認知・判断・実行のプロセスを知りサッカー理解を深める

〇チーム:6~7名 ※体育委員を中心に決める※

〇1時間目

W-up

スポーツリズムトレーニング

https://srt.or.jp/education/

〇学習内容

① グリット ドリブル

(両足・利き足・非利き足・インサイド・アウトサイド・ボールタッチ)

〇指導のポイント

・常にボールが触れる位置にボールを置き続ける

・身体からボールを離さない

・上半身を起こし、顔を上げてドリブルする

② ドリブル(3vs3+GK)エコノメソッド

・ボール技術が不足していおり、成功体験の出現がが少ないと感じたので、グリットサイズを変更しました

15m(10m) 25(18m) ( )が教本に書かれているサイズになります。

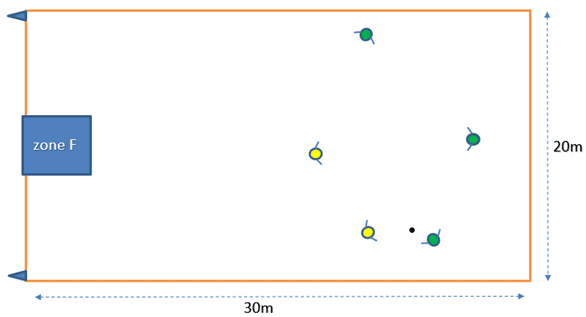

〇ノルマ

1:ディフェンスは決められたゾーンから出てはいけない

ゾーンI:ディフェンダー1人

ゾーンF:ディフェンダー2人

2:ディフェンスはボールが自分の守るゾーンに入った時点で、ゾーンの真ん中から守備を開始する

〇トレーニングの流れ

・ボールが外に出たり、ボールがディフェンスに奪われたらプレーは終了する

・ボールが獲られたらピッチの外を回って戻り、次のグループがプレーをスタートする

〇コンセプトⅠ

素早くドリブルするためには、足のアウトサイドを使う必要がある

〇発問

足のどの部分を使えば1番速くドリブルすることができる?

〇指導のポイント

走りながらのドリブルに適している足の部位は、甲の外側(アウトサイド)である。アウトサイドを使うことで、腰の前後の動きを抑えることができ、走りの動きをスムーズにする

〇コンセプトⅡ

相手から近い足ではなく、遠い足でボールをコントロールすること

〇発問

対戦相手からボールを守るために、どちらの足でボールをコントロールする必要がある?

〇指導のポイント

ドリブルはボールを失うことがないように行わなければいけない。

対戦相手から離れた遠い足でボールを運べば、近い足でボールを運ぶよりも、ボールを失うことは少ない

③ 振り返り

〇授業者の感想

・成功60%・失敗40%の体験を目指したが、技術不足のためグリットサイズを変更した。変更後は、ほどよく成功と失敗を繰り返す状態となった。成功すると、拍手や「やった!」「上手い!」などの声が上がっていた

・W-upが少し間延びしてしまい、生徒の意欲低下を感じた

・グリットの最大幅を理解できずボールに寄るだけの生徒にはストップコーチングから「どこまで使える?」と発問し、ボールに寄るだけがサポートでないことを考えさせた

〇生徒の感想や様子

・Zone Iに侵入はできるたが、侵入ばかりを考えていると、前にいる人にすぐボールを獲られてしまう

・顔を上げてドリブルしないと守備がどこからどんなスピードで来るのか分からない

・前にスペースがある時は、アウトサイドを使ったドリブルをするとスピードアップできた。

・外でみんなのプレーを見ていると、アップのグリッドドリブルでスペースを見つけてスピードアップが、次のメニューに活かされていると分かった。

・敵から遠い足で触りたいが、左足(利き足の逆)になると難しい

〇2時間目

W-up

スポーツリズムトレーニング

〇学習内容

①スクエアドリブル

・Uターン(D-D/C-C/B-B/A-A)

・ななめ①(D-A/A-D)・(B-C/C-B)

・ななめ② コーンの前でボールを置いてボールチェンジ(D-A/A-D)・(B-C/C-B)

・ななめ③ コーンの前でボールを置いてボールチェンジ(行き先は自由だが人と重ならない)

〇指導のポイント

・常にボールが触れる位置にボールを置き続ける

・身体からボールを離さない

・上半身を起こし、顔を上げてドリブルする

・ドリブルコースが空くタイミングを見逃さない

②2vs1

指導のポイント

発問:ABの状況を再現し生徒にどうすれば、ゴールに行きやすくなる?

A:DFはパスを警戒しているのでタテへのドリブルコースが空いている

B:DFはタテへのドリブルを警戒しているので、パスコースが空いている

守備者の意図を読み、守備者のウラをつく。

そのために、守備者が立ち位置を把握できるよう顔を上げる。

③ ドリブル(3vs3 ラインゴール)エコノメソッド 1時間目

④ 振り返り

〇授業者の感想

1時間目の学びを深めるために、2vs1を取り入れたことにより、守備者の立ち位置を把握し、その逆をとるプレーが増えた。そのあとエコノメソッドのメニューに入ると、スムーズにゴールまで到達できる生徒が多くかった。

逆を上手くとったプレーを「騙す」と表現し、楽しんでプレーしていた

〇生徒の感想や様子

・守備を騙せると楽しい。そのために、ドリブルをしながら守備の人をもっと見えるようにしたい

・この前はZone Iを突破した直後にボールをとらえたが、今日は守備がくるタイミングが見えた

・スペースに入ってタイミング良くボールを受けたりパスができた

・パスが来たら直ぐにどっかへボールがいくので、上手くコントロールできるようになりたい。

◯3時間目

〇学習内容

W-up

① パス&コントロール

1)Aからグリット外からドリブルでスタート

2)Bがグリット外からパスを受けるために動き出し

3)AがBへパス

4)Bがコントロールし対面へパス

〇指導のポイント 横浜F・マリノスサッカースクールyoutube

1)蹴る前に狙いたい場所をしっかり見る。蹴る瞬間はしっかりとボールを見る

2)ボールまでの距離は歩幅で合わせて、踏み込めるような距離感で蹴る

3)軸足はボールの横に踏み込んで、軸足の向きは蹴りたい方向に向ける。軸足は伸ばさずに柔軟性を持たせる

4)ボールを蹴る瞬間に足首を固定して蹴る。つま先が下がらずに、上を向けて固定する

5)ボールの中心を蹴るようにし、足はくるぶしの下で蹴る

6)足全体を大振りせず、ひざ下をコンパクトにスイングする

7)蹴ったあとは、次の一歩になるよう足を前に踏み出す

②3vs1

〇指導のポイント

A:パス後のサポート(角度を変える)

B:パスコースが2つ見える体の向き

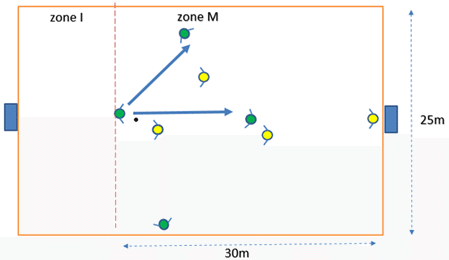

③ドリブルⅡ

3vs3+1フリーマン(オフェンス)+2フリーマン(受け手) エコノメソッド

〇ノルマ

1) 攻撃方法にいる受け手のフリーマン(赤色)がゾーンFに走りながら入って来た際は、ボール保持者は出来る限り早いタイミングでフリーマンへパスを出さなければならない。(フリーマンはタイミングを見計らってゾーンFへ入ること)

2) ゾーンFにドリブルで進入するか、ゾーンFに入ったフリーマンにパスが通った際に得点が与えられる

〇トレーニングの流れ

攻撃チームがゾーンFに進入したら、そのまま反対のゾーンFに向かって攻撃を続ける制限時間までプレーを続ける

〇コンセプトⅠ

・ドリブルしている時は、顔を上げて周りの状況を見ること

〇選手への質問

・どうしたらゾーンFに入って来たフリーマンを見ることができる?

〇指導のポイント

ドリブルする時はピッチの状況を見ることができるような姿勢で行う必要がある。ボールの動きだけに集中することは避けなければならない

〇コンセプトⅡ

・守備者が近い距離にいるときは細くボールをタッチする

・守備者が遠くにいるときはスペースに向かって加速する

〇選手への質問

・どうしてディフェンスの選手にボールを取られてしまったか?

〇指導のポイント

ドリブルをする際に、いつも足元だけでボールコントロールする必要はない。守備者が近くにいるときは細かいボールタッチでボールを運び、相手にボールを奪われないため、そしていつでも方向転換ができるようにボールコントロールをする習慣をつける必要がある。しかし、カウンターアタックの状況下では素早く前進するために、ボールタッチの回数を減らし空いているスペースへとボールを遠くへ運ばなければならない

④ 振り返り

〇授業者の感想

どうしても、ボール保持者付近にサポートが多くなり、スペースが無い状況があった。そのため、ストップコーチングで状況を説明し、発問から「幅」「深さ」を考えさせ、スペースを空ける立ち位置を意識づけさせた。

得点をとるために、ドリブル・パスの判断がスムーズにできない生徒が多かったため、「攻撃の優先順位は?」とゴール方向を意識させるコーチングを行った

〇生徒の感想や様子

・サッカーってこんなに頭を使うんだと思った。頭が疲れた

・ルールが難しかったけど、外から見えていて理解できた

・ボールを持っている時に、パスかドリブルで迷ってしまいゴールが出来なかったことが多かった

・誰を守備したらいいのか分からなくなってしまうことがある

◯4時間目

〇学習内容

W-up

① 3vs1 or 4vs2

② 2vs1+2vs1

〇トレーニングの流れ

・オフェンス(緑)はドリブルやパスを使いハンドボールゴールにシュート

・デイフェンス(黄)がボールを奪ったり、タッチラインの外に出た場合は終了

〇オプション

攻守の交代を導入。デイフェンスはボールを奪ったら、青コーンのラインをドリブル突破する

〇指導のポイント

ゴールを奪うための優先順位をはっきりさせ、認知・判断・実行のプロセスをチャレンジさせる

③ 振り返り

〇授業者の感想

オフェンスに有利な状況を作ったことで、成功体験が多く積極的に取り組んでいた。

また、認知をしやすい状況のため、・判断・実行のプロセスも生徒にとって進みやすかったと感じる。

〇生徒の感想や様子

・相手が良く見えて、ドリブルかパスかをしっかり考えることができた

・フリーな人を見付けても、パスが上手くいかいと思ったので、少しドリブルをしてからパスをした

・シュートをたくさん打ててすごく楽しかった

〇5時間目

〇学習内容

W-up

① 3vs1 or 4vs1

② 3vs2

〇トレーニングの流れ

・オフェンス(緑)は、コーン(青)のラインをドリブル突破

・ディフェンス(黄)がボールを奪ったり、タッチラインの外に出た場合は終了

〇オプション

・ZoneFにドリブル・またはパス進入でゴール(3vs3へ繋げる)

〇指導のポイント

・ZoneF(ゴール)へ進入する方向は3つあることを発問から理解させる

・発問から、ドリブルはボールと人が同じ方向から進入。パスはボールと人が違う方向から進入することを理解させる

③ レガテ(相手を抜く) 3vs3 エコノメソッド

〇ノルマ

・マンツーマンマーキング(プレッシャーをかけに行く)

〇トレーニングの流れ

・攻撃チームがゾーンFに侵入した得点。そのまま反対方向のゾーンFへ攻撃を続ける

・制限時間までプレーを続ける

〇コンセプトⅠ

・対戦相手を騙すための動きを入れる

〇選手への質問

・対戦相手を抜き去るために何をすることができる?

〇指導のポイント

・相手ディフェンスと対峙した際、に行くと見せかけ、実はもう一方の方向へ行くというようなフェイントの動きを見せる必要がある。(目のフェイントや体の動きを使ったフェイント)

〇コンセプトⅡ

・相手を抜き去るために、止まらずにボールの方向変換を行う

〇選手への質問

対戦相手に簡単にボールをインターセプトされないためには、どのように相手を抜きに行けばいいだろう?

〇指導のポイント

・多くのケースにおいて、ディフェンスの選手は足を軽く伸ばすことで簡単にボールを奪ってしまうことがある。しかし、オフェンスの選手がディフェンスの選手の目の前で急激に方向変換することで、相手を抜ける可能性が高まる

〇コンセプトⅢ

・一度相手を抜き去ったら、そのアドバンテージを維持し続ける

〇選手への質問

対戦相手を抜き去った後、もう一度ディフェンスに入らせないために何をする?

〇指導のポイント

一度、相手のディフェンダーを抜き去りアドバンテージを得たら、オフェンスの選手は止まることなくドリブル、パス、シュートのような次のアクションへプレーをつなげる必要がある。ドリブルの際は、相手とボールの間に体を入れて、ボールキープの状態を作る必要がある

④ 振り返り

〇授業者の感想

・3vs2のライン突破からオプションへ移行し、エコノメソッドの流れは生徒にとって、理解しやすく成功体験が多く生まれた

・オプションでゴール進入方法・方向を発問で考えさせることで、チーム内で作戦を立てるようになり思考・判断への刺激が高まった。

〇生徒の感想

・3vs3で今どこに立っているのかが分からなくなる時があった。

・フリーになるために、相手を騙す方法を考えた。やっぱり騙せのは楽しい!

・ZoneFへパスを出すのが難しかった(タイミングが遅いと相手に邪魔されるし、弱いと届かないし)

〇6時間目

〇学習内容

W-up ①リフティング

②4vs3 システム:オフェンス(緑)2-2 / ディフェンス1-2(黄)

〇トレーニングの流れ

・オフェンスA又はBからスタート

・ZoneFにドリブル・またはパス進入でゴール

・ディフェンスがボールを奪ったり、タッチラインの外に出た場合は終了

〇指導のポイント

4時間目2vs1+2vs1を参照

③サポート 3vs3+2フリーマン エコノメソッド

〇ノルマ

・素早いパス回しを行う

〇トレーニングの流れ

・一人のオフェンスもしくはフリーマンはZone M内でボールを受ける必要がある。

・攻撃のチームが一度ボールをZone Fに運んだ後、同じチームが攻撃を続け、もう一方のZone Fを目指し攻撃する

〇オプション

・2フリーマンから1フリーマンへ変更

〇コンセプトⅠ

・プレッシャーを受けている味方を素早くサポートする

〇選手への質問

・プレッシャーを受けている味方がパスをする時に、どのようにサポートすることができる?

〇指導上のポイント

ボールを持った味方の近くにいる選手は見え方が囲まれてしまった際にすぐにサポートを行いボードを奪わない奪われないように助ける必要がある

④振り返り

〇指導者の感想

・②③とグリットサイズを大きく設定しまった感覚がある。②は成功体験が多く積め、③へのモチベーションが高めることができたが、③は大きすぎるために、守備が機能しせずオフェンスに有利な状態が続いた。そのため、2フリーマンから1フリーマンへ変更した。

・ゴール後の守備隊形が整わず、カウンターの連続となったので、発問からゴールされた後、「守備はどこに立つ?」「何と何を見たらいい?」と立ち位置の修正を行った。

〇生徒の感想

・誰か一人がフリーなので、ゴールをいっぱい奪うことができて楽しかった

・守備がむずい。一瞬でもぼーっとしたらすぐにゴールを奪われてしまう

・初めてダイレクトでパスができた。しかもゴールにつながるパスになったので、超嬉しかった。

〇7時間目

〇学習内容

W-up

①リフティング

②4vs3+GK

システム:オフェンス(緑)1-2-1 / ディフェンス2-1(黄)

〇トレーニングの流れ

・オフェンスはゴールを目指す

・ディフェンスがボールを奪ったり、タッチラインの外に出た場合は終了

〇指導のポイント

6時間目 3vs3+2フリーマン 参照

〇オプション

・ディフェンスがボールを奪った場合、もう一方のゴールを目指す

③サポート 3vs3+2フリーマン エコノメソッド

〇ノルマ

Zone M の中ではボール保持者に近い選手が、必ず強いプレッシャーをかけにボールへ寄せなければいけない

〇トレーニングの流れ

試合と同じような流れでプレーし、ゴール方向への攻撃を推奨する

〇コンセプトⅠ

相手ディフェンスの背中に隠れてはいけない(バスコースに顔を出す)

〇選手への質問

今いる位置でパスを受けることができる?

〇指導上のポイント

味方がボールを持っている時に、チームメイトは自分の立ち位置とボールとの間に一人も対戦相手がいないポジショニングを探さなければならない

〇コンセプトⅡ

ピッチ全体を見渡すことのできる体の向きを作る

〇選手への質問

・今の体の向きでピッチ全体を見渡すことができている?

・どの方向に体を向けておく必要がある?

〇指導上のポイント

サポートをする際は、ただパスを受けられる位置にポジションを取ればいいわけではない。その上で良い体の向きを作り、対戦相手がプレッシャーをかけに来るかどうか?チームメイトはどこにいるかを認識できるようにしなければならない

〇コンセプトⅢ

プレッシャーを受けている味方に対して、すぐにサポートに入ること(マイボールを失わない)

〇選手への質問

ボールを持った見方がプレッシャーを素早く回避するために、どのようにサポートしなければいけない?

〇指導上のポイント

ボール保持者の近くにいる選手たちは、味方がボールを失いそうな状況において素早く正しい位置でサポートする必要がある(マイボールを失わない)

④振り返り

〇指導者の感想

サポートの3原則【距離・タイミング・角度】のうち、全てをできる生徒は少ないと感じるが、距離・角度は意識してサポートできる生徒が多くいた。これまでの授業が活きていると感じる

〇生徒の感想

・味方が常に1人多いのでシュートが沢山できて楽しかった。

・仲間が困ってからサポートにいくことが多かったので、もっと周りを見ないといけない

〇8時間目・9時間目

学習内容 ① W-up ② ゲーム(5vs5 フットサルコート)

単元を通して確認できたこと

「状況認知の向上」

・ボール保持時:顔を上げてパスコースを探す

・非ボールを保持時①:ゴール方向を意識した視野の確保を心掛ける

・非ボールを保持時②:ボールを受ける前に視野の確保を心掛ける

「サポートの向上」

・距離や角度を意識したサポートを心掛ける

フットサルコートサイズのゲームでは、判断なく闇雲にボールを蹴る生徒は少なく、技術は拙いが判断が入ったプレー選択をしていた。

フルピッチや8vs8コートになれば違う展開が予想されるが、単元9時間で成長を感じることができた。余談ではあるが、スペースを見つけ入り込むなど、バスケットボールの学習転移が感じられた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?