小学生でもわかるSTP分析の基礎と実践 その4:ポジショニングについてまとめます。

企業のマーケティング活動において重要なフレームワーク、STP分析について最近の個人的パワーワード「小学生でもわかる」ようにまとめを進めています。

今日はその4回目:ポジショニングです。

ポジショニングは企業が提供する製品・サービスの独自の立ち位置・立場を明快にするものです。

お客さんに選んでもらう意味をつくることにつながっていきます。差別化ポイントや付加価値を見つける時に活用する方も多いですが、僕はその製品・サービスにしかない独自性・ユニークな立ち位置を見つけるために活用することをお勧めしています。

セグメンテーション、ターゲティングを踏まえてポジショニングを見つけます。ポジショニングマップを作成して、その独自性、競合との立場の違いを可視化することでマーケティングチーム内での合意形成を行います。

今回も記事を確認あたり参考事例などを含めて、東大IPCの「ポジショニングとは?良い設定をするポイントと手順【具体例あり】」を参考にしました。

それでは、早速まとめていきましょう。

ポジショニングとは?

ポジショニング(英語:Positioning)とは、他の会社の商品と区別して、自社の商品やサービスの価値をお客さんに訴求するための方法です。

例えば、「このチョコレートはA社のものでなければダメ」とか、「醤油を買うならB社のが一番!」とお客さんに思ってもらうことを目指します。

ポジショニングの歴史

ポジショニングという考え方は、1960年代に始まり1980年代に広まりました。

多くの製品が市場に出回るようになり、企業は自分たちの製品を他と差別化することが重要になりました。そのため、広告業界でポジショニングという言葉が使われるようになり、他の業界にも広がりました。

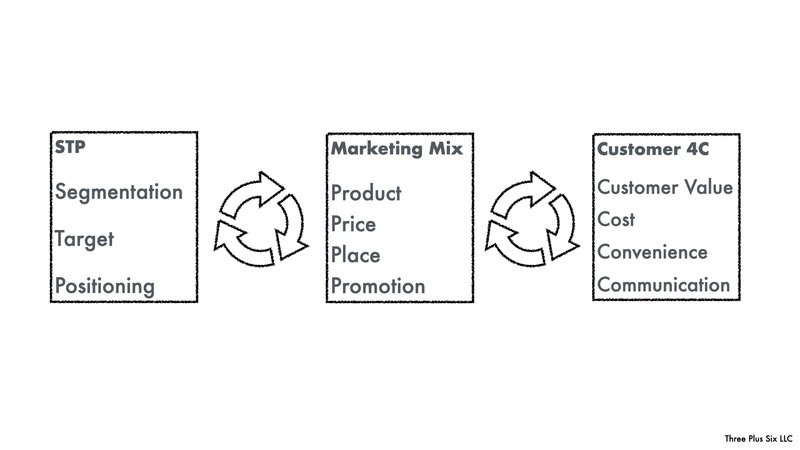

STPフレームワークとポジショニングの役割

ポジショニングは、マーケティングの手法「STP分析」の一部です。STP分析は以下の3つのステップからなります。

1. セグメンテーション(Segmentation):市場を細かく分けることです。たとえば、お客さんを年齢、性別、地域などで分類します。

2. ターゲティング(Targeting):セグメンテーションで分けた中から、特に狙いたいお客さんのグループを選びます。

3. ポジショニング(Positioning):競合他社と比べて、自社の製品やサービスをどう位置付けるかを決めます。これにより、お客さんに「この商品がいい!」と思ってもらいやすくします。

良いポジショニングをするための4つのポイント

ポジショニングを成功させるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。以下の4つのポイントに注目しましょう。

ポイント①:顧客のニーズのあるポジションを選択できているか

まず、お客さんが何を求めているかを理解することが大切です。他社と違うだけでなく、お客さんが本当に欲しいと思うものを提供する必要があります。例えば、健康志向が高いお客さんに対して、安いだけの食品を提供しても、あまり興味を持ってもらえません。このように、お客さんのニーズに合ったポジションを選ぶことが重要です。

ポイント②:顧客のニーズを正確に把握できているか

次に、お客さんが製品を購入する際に何を重視しているかを正確に把握することが必要です。ポジショニングは、単に他社と違うことを目指すだけでなく、お客さんにとって魅力的な価値を提供することが求められます。例えば、ポジショニングマップを使って、お客さんが重視する要素を軸に設定し、他社と比較することが有効です。

ポイント③:自社の理念や戦略との整合性が取れているか

会社の理念や戦略と一致するポジションを取ることも大切です。例えば、「安価な製品を提供する」という理念を掲げている会社が、高価格帯の市場に参入すると、会社の目標と製品のポジションに矛盾が生じます。このように、理念や戦略とポジショニングが一致していることが重要です。

ポイント④:ポジショニングマップで相関性が低い軸を設定できているか

最後に、ポジショニングマップを作成する際に、相関性が低い軸を設定することがポイントです。例えば、「価格」と「性能」は相関性が高いため、これを軸にすると他社と差別化しにくくなります。代わりに、「価格」と「デザイン」など、相関性が低い軸を選ぶことで、明確に差別化できるポジションを見つけやすくなります。

ポジショニングの手順

これまでポジショニングの定義や実施する際のポイントを紹介しましたが、具体的な手順・方法を把握しておかないと活用できません。そこで、ポジショニングの基本的な手順を4つのステップに分けて説明します。STP分析の活用においてS/T/Pの順序には特にこだわる必要はありませんが、今回は定石にしたがって説明します。

ステップ1:セグメンテーション、ターゲティングをする

まず、セグメンテーションとターゲティングを行います。セグメンテーションとは、市場に存在する多くの顧客をさまざまな基準で分類し、細かく分けるプロセスです。以下のような基準で分けることが一般的です。

- 地理的変数:世界の地域、日本の地域・地方、気候、人口密度など

- 人口動態変数:年齢、性別、職業、所得など

- 心理的変数:消費者の性格、価値観、ライフスタイル、趣味など

- 行動変数:消費者の購買歴や製品に関する知識など

次に、ターゲティングとは、細かく分けた市場の中から、自社がターゲットにする市場を選ぶプロセスです。ターゲティングを行う際には、「6R」という基準を使います。

- 有効な市場規模(Realistic Scale):期待する売上を確保できる市場規模があるか

- 成長性(Rate of Growth):市場が成長しているか

- 顧客の優先順位と波及効果(Rank/Ripple Effect):顧客に対する影響力が大きいか

- 到達可能性(Reach):顧客にアプローチしやすいか

- 競合状況(Rival):強力な競合が少ないか

- 反応の測定可能性(Response):マーケティング戦略に対する顧客の反応を測定しやすいか

ステップ2:ポジショニングの軸を決める

ターゲティングまで終わったら、次にポジショニングのプロセスに移ります。ここでは、ポジショニングマップを使います。ポジショニングマップを作る際には、縦と横の2つの軸を決めます。

具体的には、ターゲットとするお客さんに対して、自社の強みをアピールできるポイントをいくつか挙げ、そのポイントを基に他社と自社を比較する軸を決めます。例えば、「価格」と「デザイン」など、相関性が低い軸を選ぶことで、他社と差別化しやすくなります。

ステップ3:他社をポジショニングマップに配置する

2つの軸を決めたら、自社および他社の商品をマップに配置します。これにより、ターゲット市場における競合との位置関係や状況を把握することができます。

ステップ4:自社のポジションを決める

最後に、自社の商品がどの位置にあるのが有利かを検討します。マップ上の空いている場所を見つけて、自社の商品がそこに位置するようにします。空いている場所は、競合他社がまだ手を付けていないため、差別化がしやすく、お客さんに独自の価値を提供しやすくなります。

また、自社の理念、ブランドイメージ、経営資源なども考慮して、今後の戦略を立てるのに役立ちます。ビジネス環境は常に変化しているため、ポジショニングマップを使って、必要に応じてビジネスモデルを見直すことが大切です。

ポジショニングマップの具体例

たとえば、飲食店を考えてみましょう。以下のように2つの軸を使ってポジショニングマップを作ります。

- 縦軸:高級料理 - カジュアル料理

- 横軸:落ち着きやすい - 賑やか

既存の飲食店や新しいサービスをこのマップ上に配置します。そして、自社の飲食店がどこに位置するのかを決め、他のお店とどう差別化するかを考えます。

このように、ポジショニングを使うことで、お客さんに自社の製品やサービスの価値をしっかりと伝え、他社との差別化を図ることができます。ポジショニングは、マーケティング戦略の中でとても大切な役割を果たしており、企業が成功するための重要な要素です。

まとめ

ポジショニングは、他の会社の商品と区別して、自分たちの商品やサービスの特別な価値をお客さんに伝える方法です。これにより、お客さんに「これがいい!」と思ってもらえるようにします。ポジショニングを成功させるには、お客さんのニーズを正確に把握し、自社の理念と一致させ、明確な特徴を持つことが大切です。ポジショニングマップを使って、他の会社とどう違うのかを可視化し、競争力を高めることができます。これで、企業はお客さんに選ばれる商品を作り出せるのです。

効果的なポジショニングのためには、顧客ニーズの正確な把握、自社理念との整合性、適切な軸の設定が重要です。

具体的な手順としては、セグメンテーション・ターゲティングの実施、ポジショニングマップの作成、自社の位置づけの決定があります。

ポジショニングを適切に行うことで、顧客に選ばれる理由を明確にし、競争優位性を確立できます。常に市場環境の変化に注意を払い、必要に応じてポジショニングを見直すことが、長期的な成功につながります。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは、また。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします! みなさまのお役に立てるようにこれからも活動を続けます! 今後ともどうぞご贔屓に!