熊本の生物多様性:地域戦略・保全利用を考える

はじめに

生物多様性の保全や利用を考える場合、どのような生き物が、どこに分布しているのかを把握することが、第一ステップになります。地域の住民の皆さんも、自分たちの周辺に、どのような生き物が暮らしているのかを知ることができれば、生物多様性への親しみや、理解も深まるに違いありません。このような意図から、日本の地方自治体(47都道府県)の生物多様性の特徴を可視化して、保全利用に関わる科学情報を普及させていくことにしました。

新たな分析結果が出力でき次第、随時その内容も加えて、この記事自体を更新していくつもりです。また、この解説は、日本の生物多様性地図化ウエブサイト(保全カードシステム)と連動させて情報提供しています。生物多様性の様々な地図情報(レイヤー)を、チャンネルを切り替えて閲覧できますので、以下サイトをご覧ください。

熊本県の生物多様性の特徴については、以下の記事で解説しましたので、ご覧ください。生物多様性の地図情報を基にして、保全優先地域を特定する方法について、本記事では説明したいと思います。

生物多様性の保全重要地域を特定する方法

生物多様性の保全重要地域はどこですか?と聞かれたら、多くの人は「生物の種類数が豊かな地域」と答えるかもしれません。その解答は、ある意味正しいのですが、他にも色々考える要素があります。

生き物のレア度:希少性

例えば、生物の種数は少なくても、他の場所には存在しない、そこだけに分布する生き物(固有で希少な生物種)がいたら、そこは、生物多様性を保全する上で、かけがえのない場所と言えます。

つまり、保全重要地域を特定する場合、生物の分布情報を基にして、レアな=希少な生き物が、どれくらい分布しているのかを定量する必要があります。

熊本市の水前寺江津湖公園には、様々なレア度のポケモンが出現するらしいのですが(私はやったことないのでよくわからないのですが)、野生生物にも希少性の違いがあるのです。

保全政策上の重要生物:絶滅危惧種

また、生き物の種類によっては、絶滅が危惧されている種もいます。そのような生物はレッドリスト種として指定されていて、重点的に保全施策を図る必要があります。したがって、絶滅危惧種が分布しているかどうかも、かけがえのない場所を特定する上で考慮する必要があります。熊本県でも素晴らしいレッドリストが編纂されていて、毎年、絶滅危惧種の状況を調査しています(熊本県レッドリストについてはこちらの記事も見てください)。

生物の機能:人間社会にとっての生物の価値(生態系サービス)

さらに、生き物は様々な機能を持っていて、私たちは生物を資源として利用し、生物多様性や生態系サービスの恩恵に浴しています。したがって、それぞれの生き物が持っている価値も、かけがえのない場所を特定する上で重要な情報になります。

そこで、熊本県を1km x 1kmの土地区画メッシュに分割して、それぞれのメッシュに、どれくらいレアな生き物がいるのか、どれくらい絶滅危惧種がいるのか、どれくらい価値ある生物がいるのかを定量して、生物多様性を保全・利用する上で、どのメッシュがどれくらい重要なのかを順位付けしてみました。

これは、生物多様性保全の重要地域を特定する、かけがえのなさ度分析とも呼ばれます。かけがえのなさ度の計算には様々な方法(アルゴリズム)があります。

別の記事にも少し解説しているので、それも見て頂けると幸いです。これは計算機科学のヒューリスティックスとか最適化問題で、真面目に説明すると、かなり難しいので、この記事ではスキップします。以下の私の論文に解説があります。

それで、コンピュータを使ってゴリゴリ計算すると、熊本県内の1km x 1km土地区画メッシュのそれぞれの保全重要度をランキングできます。

しかし、ここでもう一つ問題があります。それは私たち人間社会の都合です。

地域社会の経済活動

例えば、市街地や農地のように経済活動が活発な土地区画は、熊本の地域社会の持続的発展のために重要なエリアです。つまり、私たち人間にとって重要な土地区画を維持しつつ、生物多様性を保全して、両者のバランスをうまく調整する必要があります。

そこで、熊本県内の1km x 1km土地区画メッシュ全ての、人口・道路密度・市街地・農地など社会経済に関するデータも整備します。これによって、地域社会の経済活動が活発なエリア(特に人口密度の高い土地区画)を考慮して、生物多様性を保全する上で、かけがえのない場所はどこか?を探索できます。

具体的には、熊本県内を1km x 1km土地区画メッシュに分割して、それぞれのメッシュに、どれくらいレアな生き物がいるのか、どれくらい絶滅危惧種がいるのか、どれくらい価値ある生物がいるのかを定量して、場合によっては、利害関係者の要望を元に、例えば地域社会の経済活動が活発なエリア(特に人口密度の高い土地区画)を考慮しつつ、生物多様性を保全・利用する上で、どのメッシュがどれくらい重要なのかをコンピューターで分析します。

そして、ようやく分析結果が得られます。

熊本県の生物多様性の保全重要地域

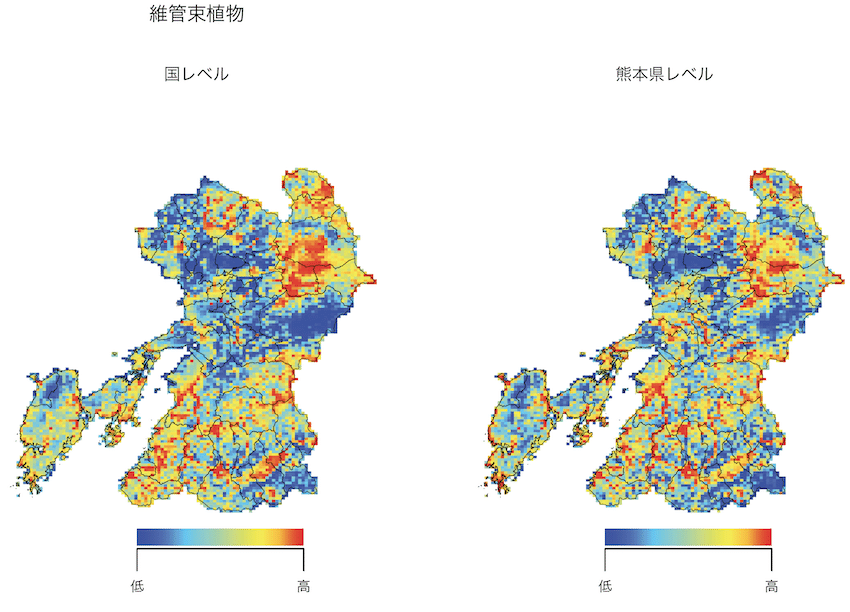

維管束植物(木本・草本・シダ植物)と脊椎動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・淡水魚類)を統合して、生き物の種ごとの希少性・レッドリストランク・有用性などを考慮して、熊本県内・市内の生物多様性保全の重要地域を順位づけした結果が以下の地図です。

赤い土地区画ほど保全優先度の高い、重要なエリアです。

熊本県の生物多様性の保全重要地域は、菊池川、白川、緑川、球磨川の流域、九州山地(国見岳周辺から市房山にかけて)の山嶺部、阿蘇山周辺の一部、祖母山周辺、国見山地の山嶺部(鹿児島・宮崎の県境付近)、天草地域の沿岸低地の一部などです

以上は植物と脊椎動物の地図情報を統合して、全生物分類群を包括して保全優先地域をスコアリングした結果でした。

次に、それぞれの生物毎に保全重要地域を見てみましょう。

維管束植物(木本・草本・シダ)の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する上での保全重要地域は、阿蘇山周辺、九重山周辺、筑肥山地の山麓の一部、九州山地山嶺の一部、球磨川や緑川の流域の一部、祖母山周辺などです。

哺乳類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する上での保全重要地域は、九州山地の山嶺から山腹にかけて、阿蘇山周辺、熊本平野周辺の一部、菊池川中上流域、球磨川上流域などです。

鳥類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する上での保全重要地域は、有明海や八代海の沿岸の低地、九州山地の山嶺や山腹の一部などです。

爬虫類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する上での保全重要地域は、有明海や八代海の沿岸の低地、球磨川や緑川の流域の一部などです。

両生類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する上での保全重要地域は、球磨川上流域の人吉盆地、九州山地の山腹の一部、祖母山周辺、阿蘇山周辺の一部などです。

淡水魚類の種多様性を保全し、種の絶滅率を最小化する上での保全重要地域は、菊池川、白川、緑川、およびそれらに関連した菊池平野や熊本平野の水系、球磨川流域や八代平野の水系などです。

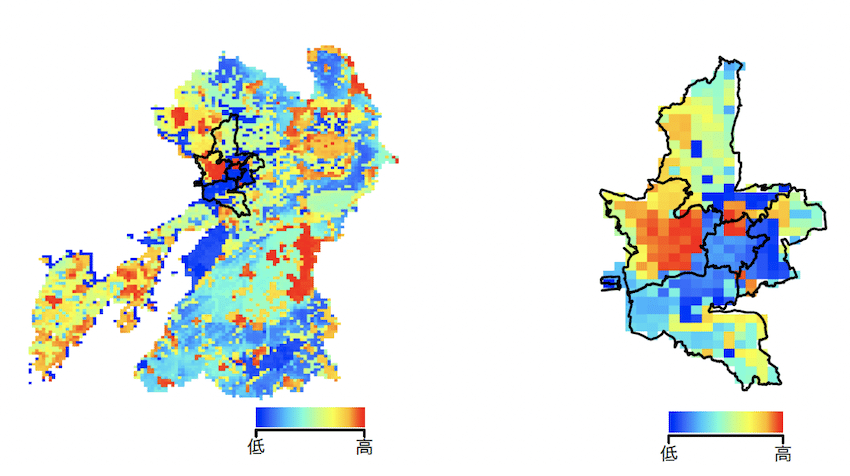

以上のような分析をさらに進めて、土地区画の社会経済的価値を考慮して、保全優先地域を順位づけすることもできます。

例えば、以下の地図は、熊本の地域社会の経済活動が活発なエリア(人口密度の高い土地区画や農耕地の分布など)を考慮して、植物や脊椎動物の生物多様性を保全する上で、どのメッシュがどれくらい重要なのかを分析した結果です。

このような保全利用の重要度の順位付けマップを用いて、熊本県の自然保護区をどこに拡充すべきか、鳥獣保護区をどこに配置すべきかを検討できます。愛知ターゲットでは、陸域の保護区を17%まで拡大することをゴールの一つにしています。この保全重要度マップと現在の保護区マップを重ね合わせてみたら一目瞭然です。現在、保護区でないエリアで最も赤い土地区画が、保護区や鳥獣保護区を設置する候補地になります。

さらに、このような保全利用の重要度の順位付けマップを用いて、開発行為を未然に調整することもできます。開発計画が進んだ後の環境アセスメントで、保全が後手に回ることを避けれるでしょう。例えば、観光施設や風力発電や太陽光エネルギーのような大規模施設を開発する場合、生物多様性保全と経済的効果のバランスの観点から、どの場所を避けるべきか、保全重要度マップを見て事前に検討できます。あるいは、どこの里山を重点的に保全管理すべきかも把握できるでしょう。

従来、自然保護問題では、開発か保護か?といった2者択一の論争になることがよくありました。自然保護問題は、場合によっては、地域社会を引き裂くような論争になることもあります。

自然か?経済か?といった価値観に基づいた論争は、平行線をたどるだけで、合意形成することは難しいです。

生物多様性と社会経済の両方のデータに基づいた議論であれば、人の立場による価値観のぶつかり合いを(ある程度)緩和できます。

どこに?どのような?どれくらい希少で?価値ある生物がいるのか?を正確に把握すれば(生物多様性に関わる科学的データがあれば)、今回の記事で解説したように、地域社会の経済的な事情も組み込んで、自然環境をどう保全・利用すべきかを、合理的に計画できるのです。これはシステム化保全計画法(systematic conservation planning)と呼ばれる、生物多様性の保全科学の方法論です。

しかし、今回の熊本県の保全重要度の分析は、あくまで初歩的なものです。

今後、生物分布に関するデータをもっと充実させて、生物多様性地図をもっと高精度にする必要があります。そして、地域社会の事情(農業・水産業・林業・観光産業などの要望)を考慮して、熊本の生物多様性を適切に保全利用するためのアクションプランを練るべきでしょう。

本記事の分析結果の関連論文

環境省 環境研究総合推進費プロジェクト 環境変動に対する生物多様性と生態系サービスの応答を考慮した国土の適応的保全計画(4-1802)(代表:久保田康裕)

久保田 康裕, 楠本 聞太郎, 藤沼 潤一, 塩野 貴之 生物多様性の保全科学:システム化保全計画の概念と手法の概要. 日本生態学会誌 67: 267-286.

いただいたサポートは、 生物多様性保全の研究成果を社会実装するために、日本各地を訪問してお話させていただく際の交通費に使わせていただきます。