クリムゾン・キングの宮殿と意味の論理学

グローバリズムの走馬灯

一八世紀以前、言葉と物は透明な関係で結ばれていた。言い換えれば、世界は、言葉の秩序と物の秩序という二つの要素で成立していた。一九世紀以降、そこに第三の要素が加わる。世界は、言葉(表象するもの)と、物(表象されるもの)と、両者のズレを生み出す何ものか(表象不可能なもの)という、三つの要素の組み合わせとして理解されるようになる。そして、あらゆる学問や芸術は、こぞってこの最後の「表象不可能なもの」を目指すように再編される。それが「近代」と呼ばれる時代である。

そして、フーコーは、『言葉と物』の最終章で、その近代のエピステーメーが、まさに同書が出版された一九六〇年代に終焉を迎えつつあると論じていた。いわゆる「人間の終焉」論だ。

東浩紀『グレッグ・イーガン論 計算の時代の幻視者—フーコー、ディック、イーガン』(特集 リアリティ・クライシスの行方)

近代において学問や芸術全体を支える大きな認識論的枠組、つまり〈エピステーメー〉とはこの表象不可能な物自体にあった。こうした19世紀における思弁的な問題は第二次世界大戦以後、より切迫した現実の問題として捉えられるようになる。

アウシュビッツ以後、詩を書くことは野蛮である。

テオドール・アドルノ『プリズメン』

第二次世界大戦において人類はアウシュビッツ収容所を象徴とした大きな歴史的トラウマを抱えることになる。そうしてその大きな歴史的トラウマを表象することの是非が議論された。この表象することそれ自体が物(表象されるもの)を裏切っているのではないかといった議論、つまり〈表象不可能性〉の問題は非常に広く知れ渡った。

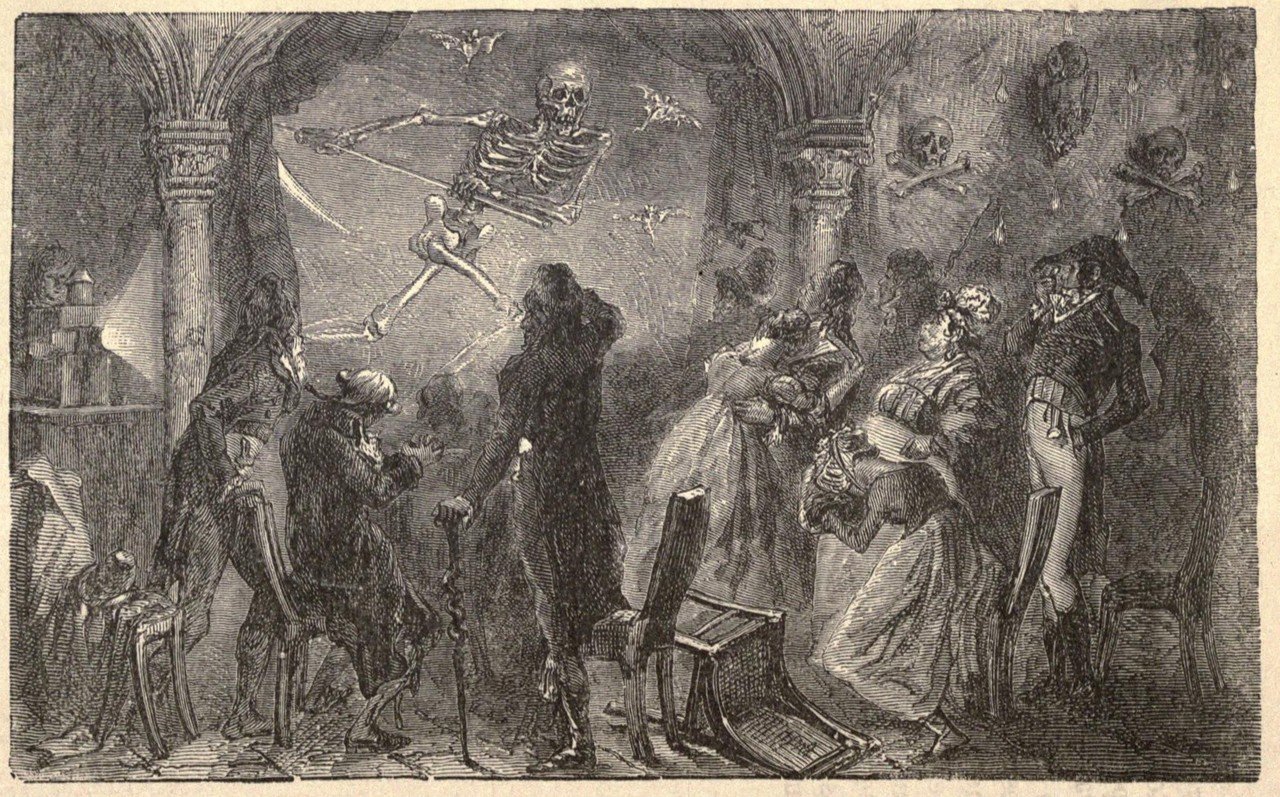

しかしそうした〈表象不可能性〉はベトナム戦争において忘れ去られた。それを引き起こしたのがテレビだ。アメリカで一般的にテレビが普及し始めたのは第二次世界大戦以後であり、瞬く間に普及したテレビはベトナム戦争の悲惨さをお茶の間に届けた。それまで、銃後において戦争の悲惨さを知る時、それは負傷した兵士や瓦礫の山、報道による写真や文章の全ては過去に起こった出来事の表象。つまり〈過去についての現在〉としてあり、物(表象されるもの)に対して言葉(表象するもの)は〈遅れ〉、〈痕跡〉として認識され、言葉と物のズレは絶対的なものであった。が、しかしテレビでの生中継をはじめとした映像は本来、〈過去についての現在〉であるはずの映像を戦争の恐るべきリアリティの下に、〈現在についての現在〉(妄想)として表象した。そこで言葉と物のズレはいとも簡単に解消されてしまった。

この表象としての戦争を前に、大衆の厭戦ムードは募っていった。それはやがて反戦運動としてヒッピームーブメントとともに史上例を見ないほどの盛り上がりをみせ、この共産主義を軸とした思想は国家間の垣根を超えたイデア的なユートピアを志し、その実現に向けたアクチュアルな運動として世界中に広がった。

亡霊がヨーロッパを徘徊している、共産主義という亡霊が。

マルクス、エンゲルス『共産党宣言』

共産党宣言の〈亡霊〉は60年代においてまさしく実体となって蔓延したのだ。

このようにヒッピームーブメントとは、こうした人間的な、あまりに人間的な虚構と現実、言葉と物の断絶を棄却する宗教・擬似宗教としての神秘主義という性格故に、華々しい表象の時代を映像とともに到来させた。

しかしそうした時代もやがて陰りを見せ始める。それを決定づけたのが1969年のシャロン・テート事件であった。映画界の中心的存在であったハリウッドには激震が走り、ヒッピームーブメントをはじめとしたカウンターカルチャーにとっても大きな歴史的トラウマとなった。

この大きな歴史的トラウマを抱えることになったのは、ヒッピームーブメントやカウンターカルチャーの主役的存在であったロックも同じだ。リフやスリーコードといった反復を多用したサウンドは、ドラッグと似たような変性意識状態を引き起こす。こうした言葉(虚構)がじかに物(現実)に作用するロックの在り方は、ヒッピームーブメントやカウンターカルチャーと不可分なものであった。であるが故にロックそれ自体も60年代において絶大な人気を得るとともに、1969年において一つの終焉を迎える。

この1969年に発売されたのがキング・クリムゾンのデビューアルバム、『クリムゾン・キングの宮殿』である。その1曲目を飾る『21st Century Schizoid Man』はナパームといった語句からもベトナム戦争の表象として読めるが故に、60年代の言葉と物、虚構と現実の断絶を棄却するようにみえる。が、しかしそれと同時に21世紀として予言的に歌われるが故に、ベトナム戦争はより抽象的に未来の出来事としても表象されており、ベトナム戦争を伝える映像のような〈現在についての現在〉(妄想)として表象することとは決定的に違う。

『21st Century Schizoid Man』とはこうした未来が現在の知覚の下に生起する様。つまり〈未来についての現在〉を表象しており、言葉(現在)と物(未来)は絶対的な断絶の下にある。

憑在論としての歴史の天使

「新しい天使」と題されたクレーの絵がある。それにはひとりの天使が描かれていて、この天使はじっと見つめている何かから、いままさに遠ざかろうとしているかに見える。その眼は大きく見開かれ、口はあき、そして翼は拡げられている。歴史の天使はこのような姿をしているにちがいない。 彼は顔を過去の方に向けている。私たちの眼には出来事の連鎖が立ち現われてくるところに、彼はただひとつ、破局(カタストローフ)だけを見るのだ。その破局はひっきりなしに瓦礫のうえに瓦礫を積み重ねて、それを彼の足元に投げつけている。きっと彼は、なろうことならそこにとどまり、死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを寄せ集めて繋ぎ合わせたいのだろう。 ところが楽園から嵐が吹き付けていて、それが彼の翼にはらまれ、あまりの激しさに天使はもはや翼を閉じることができない。この嵐が彼を、背を向けている未来の方へ引き留めがたく押し流してゆき、その間にも彼の眼前では、瓦礫の山が積み上がって天にも届かんばかりである。 私たちが進歩と呼んでいるもの、それがこの嵐なのだ。

ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクション1』

『I Talk to the Wind』の一連は、the straight manという直線的な時間を想起させる者が、the late manという〈遅れ〉を意味する者に対してどこにいたのだと尋ねる。まるで道を歩む中、背後を振り返るかのように。が、しかし「外から内を覗き込む そこに見えるのは 様々な錯乱そして失望 」と歌われるように振り返った過去には第二次世界大戦、またはベトナム戦争のような悲惨な出来事の〈痕跡〉が見える。そうした過去の大きな歴史的トラウマ、瓦礫の山に向き合いながらも道を歩む男の様子は、まさにベンヤミンでいうところの〈歴史の天使〉であり、アルバム・ジャケットの背後を見つめ、怯える男そのものである。

いかなる正義も、何らかの責任=応答可能性(responsabilité)の原理なしには可能ないし思考可能には思われない。一切の生き生きとした現在の彼方における責任=応答可能性、生き生きとした現在の節合をはずすものにおける責任=応答可能性、まだ生まれていない者もしくはすでに死んでしまった者たちの幽霊の前での責任=応答可能性なしには。その彼らが、戦争や、政治的その他の暴力や、民族主義的、植民地主義的、性差別的その他の絶滅や、資本主義的帝国主義あるいはあらゆる形態の全体主義による圧制、それらの犠牲者であろうとなかろうと。生き生きとした現在の、自己に対するこの非-同時性がなければ、その現在の正確さをひそかに狂わせるものがなければ、ここにはいない者たち——すなわち〈もはや〉あるいは〈まだ〉現前してはおらず生きていない者たち——への正義のための責任と敬意がなければ、「どこに?」、「明日はどこに?(where?)」という問いを立てるどんな意味があるというのだろうか。

ジャック・デリダ 『マルクスの亡霊たち』

対してもう1人の男は過去の悲惨な出来事による死者たち。その彷徨う〈亡霊〉である。もはやないものといまだ起こってないもの。つまり過去であると同時に未来であるような、失われた未来を〈亡霊〉は指し示す。だからこそ私はここに、あそこに、そしてその間のどこにでもいたのだ、また「全てが僕を取り囲んでいる 」と歌われる。だが、〈亡霊〉もまた風のように「僕の心を捉えることなく 心に残すこともなく ただ惑わすだけ 教えてくれることも 導いてくれることもなく 空しく時は過ぎゆくだけ 風に話しても 言葉は全てかき消えて 風に話しても 風は聞きはしない 風には聞こえていないのだ」というようにただ様々な錯乱、そして失望の〈痕跡〉を残すのみであり、コミュニケーションは見る-見られる、話す-話しかけられるという一方的なものに尽きる。それゆえにアルバム・ジャケットの男は背後を見つめ、〈亡霊〉の声としての風に耳を澄ます。

『I Talk to the Wind』とはこうした〈亡霊〉=過去が〈歴史の天使〉=現在の知覚の下に〈遅れ〉を伴って〈痕跡〉として生起する様。つまり〈過去についての現在〉を表象しており、言葉(現在)と物(過去)は絶対的な断絶の下にある。

ロゴスと叫び

肉体のなかへの垂直下降はいつも決まって残酷を呼び求めることを禁じる、残酷、いや自由のことかもしれぬ 。演劇とは処刑台か、絞首台か、塑壕か、火葬場か、それとも気狂病院だ。

残酷、処刑されたかずかずの身体。ある日、思考するという病から私を癒してくれた黒いポケットのなかで非難の叫びをあげること。

アントナン・アルトー『アントナン・アルトー全集1』

『Epitaoph』において時間は「時の進行の種子は播かれ」という起源と「錯乱こそ私の墓碑銘」という終焉の二つの極を結ぶ「ひび割れ荒廃した道」という線的なものとして表象される。が、ここでの時間とは近代的な直線的時間とは違い「破滅の定めの鉄門のもとに 時の進行の種子は播かれ」と歌われるように、起源において既に終焉が定められたひとつの円環として表象される。こうした円環は全体を貫く線=道が過去の大きな歴史的トラウマが未来において再来、反復することを逃れようのない絶対的なもの。「全人類の破滅の定め」とする。であるからこそ「私は明日を怖れ 私は叫び続けるだろう」となる。

ここでの〈叫び〉。これは「予言者達が書き付けた壁」のような〈音声-ロゴス中心主義〉とは相反する。この〈音声-ロゴス中心主義〉とはヨハネによる福音書の冒頭「初めに言葉(=ロゴス)ありき」に象徴される言葉の現前性、つまり物(世界)と同時に言葉があったとして言葉と物の類似(妄想)に依拠することを意味する。それによって言葉は物の表象を可能とする。しかし実際には物を音声=分節言語によって分節化する時、物は言葉に対し〈遅れ〉を伴った〈痕跡〉として認識される。この言葉と物の関係を〈差延〉と呼ぶ。

これに対し〈叫び〉とは絶対的な断絶の下にある言葉(現在)と物(過去、未来)の臨界にて発せられることで〈表象不可能性〉に漸近し、過去、現在、未来を一元的な時間に回収する。それゆえにアルバム・ジャケットの男は叫ぶ。

『Epitaph』とはこうした円環の下に〈差延〉の無い〈叫び〉が生起する様。つまり〈現在についての現在〉を表象しており、言葉(現在)と物(過去、未来)は絶対的な断絶の下にある。

サンチャイルドを待ちながら

(前略)いくつかの未開社会においては、時間の経過は、けっして『はっきりと区切られた期間の継続』として経験されてはいないと思われる。何故なら、そこには同じ方向へたえず進行してゆくという感覚も、また同じ輪のまわりをまわり続けるという感覚も存在しないからである。反対に、時間は、持続しない何か、繰り返す逆転の反復、対極間を振動することの連続として経験される。すなわち、夜と昼、冬と夏、乾燥と洪水、老齢と若さ、生と死という具合にである。このような図式にあっては、過去は何ら『深さ』をもつものではない。すべての過去は等しく過去である。それは単に現在の対立物にしかすぎない。

エドマンド・リーチ『人類学再考』

『Moonchild』において時間は「サンチャイルドの微笑みを待っている」と歌われるように夜と昼を対比して表象される。この昼夜の繰り返しは『I Talk to the Wind』のような直線や『Epitaph』のような円環といった〈同じ方向へたえず進行してゆく〉、〈不可逆的時間〉とは対照的である。この最も原始的な時間は昼夜という非対称な両極を反復する。つまり〈振動する時間〉として認識される。

昼は線的時間を表彰する「日時計」のように計算可能な〈俗なる時間〉として。夜は「日時計」が使えない。それゆえに「柳の木陰で夢見ている」、「噴水の石段の上に眠っている」と歌われる夢の計算不可能な〈聖なる時間〉としてある。この夢において言葉は悲惨な現実、物(過去、現在、未来)からの逃避としての虚構となる。

『Moonchild』とはこうした〈聖なる時間〉の下に夢として時間が生起する様。つまり〈時間なき時間〉を表象しており、言葉(時間なき時間)と物(過去、現在、未来)は絶対的な断絶の下にある。

イメージとしての運命の宮殿

物質とは、われわれに言わせれば「イメージ」の総体なのだ。ここで「イメージ」 という言葉によって理解されているのは、ある種の存在ではあるけれども、その存在は観念論者が表象と呼んでいるもの以上のものでありながら、いっぽう実在論者が事物と称するもの以下の存在であるーーーつまり「事物」と「表象」との中間に位置する存在なのである。

アンリ・ベルクソン『物質と記憶』

さて、これまで述べた通り近代において表象とは言葉(表象するもの)と物(表象されるもの)の絶対的な断絶を生み出す物自体(表象不可能なもの)を目指すことを命題としてきた。こうしたことが思弁的な問題に留まらず、人類的規模で現れたのが第二次世界大戦以後であり、これが最終的には60年代において言葉と物の断絶を物自体によってむしろ棄却するようなヒッピームーブメントに代表される神秘主義に辿り着く。

だが、『The Court of the Crimson King』はこの問題の前提自体を崩壊させる新たな認識論的枠組みを提示する。

一行目において「牢獄の月の錆びついた連鎖は 日の光に打ち破られた」とあるように、光の下に『Moonchild』のような現実逃避としての夢。そうして現実、つまり世界が開く。が、しかし描かれる描写は中世的なモチーフに満ち溢れ、むしろ幻想の牢獄といった様相を呈す。それは「私の歩みで視界が変わり」とあるように現実の光景に対して虚構が重なる。つまり物(現実)と同時に言葉(虚構)が生起しているからである。このような場、それが「運命の宮殿」である。

四一六——それらの部屋は[全体で]ピラミッドを形作っていた。頂上に近づくほど各部屋は必ずや一層美しさを増し、ますます美しい世界を繰りひろげていた。遂にそのピラミッドの頂点にまで行き着くと、そこはすべての部屋の中で最も美しいところであった。というのも、ピラミッドには一つの出発点はあるがその終点は見えないからである。つまり、一つの[頂]点はあるが底面はないからである。[底に向かって]無限に増大して行くのである。それは、(女神が説明したように)無数の可能的な世界の中で最善なる世界があるからである。さもなければ、神はおよそ世界を創造しようと決意することができなくなってしまう。しかしこの頂点の部屋の下のどの階にも、その部屋ほどに完全であるような部屋はない。したがって、このピラミッドは下に向かって無限に延びている。テオドロスはこの頂上の部屋に入ると、法悦の境地に達し、われを失ってしまった。彼には女神の助けが必要であった。神酒の一滴が舌に注がれると彼はわれに返った。彼はもはや歓喜を覚えることはなかった。

ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ『弁神論』

その無限の〈可能世界〉、〈イメージ〉を〈幻視〉すること、それ自体を本作は絶望に対置する。それは遡行してこれまでの曲それぞれが、ある種の未来、〈可能世界〉であったことを告げ、多様な表象の在り方そのものを内に含みこむ。このような場において時間は現在の知覚の下に過去、未来が同時に生起するように認識され、〈イメージ〉は知覚する自己をひとつの起点としてあらわす。しかしながら「運命の宮殿」においては、この世界を選択する起点はあくまで神であるが、本作においてはこの起点こそが宮殿において不在であることによってこそ絶対的に超越的視点から宮殿をobserve=optic=見る者。キング・クリムゾンである。

そこには自我の抜け殻、世界の抜け殻、神の抜け殻が並んでいる。世界のグランド・キャニオン、自我の裂け目、神の解体。だから、この直線上には、ボルヘスの言う最も恐ろしい迷宮としての永遠回帰がある。永遠回帰は、クロノスの循環的で単心的な回帰とはまったく異なっている。永遠回帰は個体・人格・世界の回帰ではなく、純粋な出来事の回帰である。線上を移動する瞬間が、純粋出来事を、絶えず既に過ぎ去った出来事と未だ来たるべき出来事に分割する。もはや〈出来事〉以外には何も存続しない。あらゆる反対のものに対する、〈唯一の出来事〉、端的な出来事(Eventum tantum)。〈出来事〉は、あらゆる分離を横切って共鳴しながら、自己自身の隔たりを通して自己と交流する。

ジル・ドゥルーズ『意味の論理学』

この〈出来事〉を視覚に照らし〈イメージ〉とみること。〈出来事〉に対するさらなる超越性として〈イメージ〉を想起する。

『The Court of the Crimson King』とはこうした自己の下に現在として〈イメージ〉がある様。つまり〈過去についての現在〉、〈現在についての現在〉、〈未来についての現在〉として、言葉(現在)と物(過去、未来)は分離しつつも、それと同時にその全てが〈イメージ〉として存在する。イメージの時代が始まる。

An Observation by King crimson

追記:鉤括弧内の文章全ては日本最古の和訳サイト、クリムゾン和訳ホーム http://crmkt.in.coocan.jp から引用いたしました。質、量ともに他の和訳サイトを圧倒的に上回るもので、感服いたしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?