レゴパーツ 呼び名の基本 "パーツ部位編"

レゴを使った作品制作のパーツ探しのためのテクニックとして、これまで過去2回にわたって、(1) パーツのカテゴリと、(2)パーツ番号から必要部品を見つけ出す方法をご紹介しました。

今回は第3のパーツの探し方として、複数のパーツに共通する「パーツの構成要素」に注目し、使われている名前を説明します。

こうした「パーツの部位」の名前が分かれば、例えば「1 x 2ブロックで、側面にスタッズがあるやつ」など、パーツの特長を自分の言葉で説明することができるので、ネットで購入方法を調べたり、Bricklink Studioのパーツリストから目的のパーツを探すのがより一層簡単になります。

レゴパーツの部位ごとの名前

スタッズ(Studs)

レゴの接続するための一番基本的な突起です。日本では「ポッチ」という言い方が一般的なようですが、海外ではStud(鋲・釘の頭の部分)と呼ばれています。この部分を、次に紹介する「チューブ」に差し込むことによって、レゴではブロックどうしをくっつける作用を持っています。この仕組みはデンマークで1958年に特許出願されて以来、現在も採用されています。

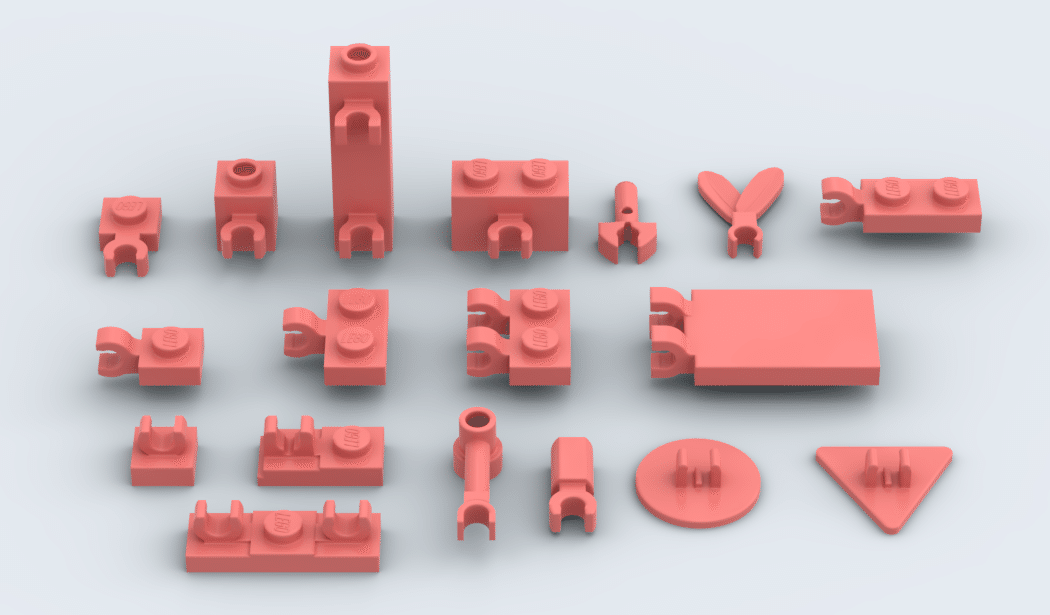

多くのレゴパーツは積み重ねる上方向にスタッズが付いていますが、上で紹介した画像のパーツ(86876)のように、ブリックの側面など他の方向にスタッズがあるパーツも存在します。

右の2 x 2ブリックの場合には、4隅のスペースに加えて中央の丸い円筒もチューブとなる

チューブ(Tube)

スタッズの"受け側"として作用するくぼみのことです。スタッズの場合には「側面方向にスタッズがあるパーツもある」と紹介しましたが、同様の「側面方向にチューブがあるパーツ」は非常に限定的です。私が知る限り、下記の画像で紹介している7種類だけなのではないでしょうか。

(※ 他にもあったらぜひコメント欄で教えてください)

実は中央の「逆スロープブリック」に側面チューブ機能があることはあまり知られていない。

画像のうち、向かって右の2つは2023年現在すでに廃盤となっているため、これからレゴで作品を制作しようという方が使うのには不向きです。

特に右から2つめのパーツは、2014年に公開されたレゴ・ムービーでは「奇跡のパーツ - Piece of Resistance」と呼ばれ、映画のストーリーで重要な役目を果たしました。現在は入手困難というのもまた、奇跡たるゆえんなのかもしれません…。

ジャンパー(Jumper)

スタッズの仲間で、標準のスタッズの位置から、半スタッズ分(1/2スタッズ)ズレた場所にあるスタッズのことを特に「ジャンパー」と呼びます。標準的な位置から"ジャンプ"しているから、この名前がついたのだと思われます。(違う理由をご存じの方はコメントで教えてください…)ジャンパーはプレートのサイズやジャンパーの個数の違いで、いくつか種類があります。

オープンスタッズ/ホロウスタッズ(Open/Hollow Studs)

スタッズの突起には「LEGO」と刻印のあるものと、穴が開いているものがあります。この「穴の開いたタイプのスタッズ」あるいは穴自体のことをオープンスタッズ、またはホロウ(中空の)スタッズと言います。

この穴のサイズは以前の記事で紹介した「バー」がピッタリはまる大きさで、バーを差し込んで使うことができます。

黄色いブリックは、テクニックブリックにピンを差し込んだ状態。

バーハンドル(Bar Handle)

バーは棒状のパーツ全般を指しますが、特にほかのパーツの一部にバーと同じ太さの棒がくっついている箇所がある場合、その部分を「バーハンドル」と呼びます。バーハンドルは、次に紹介する「クリップ」で挟める大きさなので、両者は組み合わせて使われることが多いです。

クリップ(Clip)

バーハンドを"つかむ"ことができるツメのことを「クリップ」と言います。パーツの積み上げの方向を変えたり、とびらやフタの開閉などのギミックに用いられることが多いです。垂直・水平・上向きの3種類があります。クリップのツメは細いので折れやすいという欠点があり、各パーツはこれまでに何度かの改良を繰り返して来ました。したがって、年代ごとにデザイン番号のバリエーションが多いのも特長です。

グルーヴ/リップ(Groove/Lip)

日本ではグルーヴ(Groove)というと、音楽用語でリズムに乗っている状態を表したりしますが、ここでは「溝」という意味です。リップ(Lip)も、くちびる…ではなく英語で「フチ/ヘリ」という意味になります。

表面がつるつるしている"タイル"などの一部のパーツは、通常のパーツと違い、突起が無いため上面からのアプローチでは取り外しがしくくなっています。この問題を解決するのがこの溝です。「グルーヴ」にブロックはずしの柄の方を入れて持ち上げれば、簡単に取り外すことができます。

この溝があることで、バラすときに部品がはがしやすくなっている。

フィンガー(Finger)

ヒンジなどで見られる、接続部分の噛み合わせのためのツメのことです。ヒンジは2つのパーツを組み合わせてつくることが多く、凹型・凸型を噛み合わせて使います。「凹」のようにツメが2本出ているものを"2 Fingers"、それと対になる「凸」のツメが1本のものを"1 Finger"といいます。

またアルファベットの「E」とカタカナの「コ」のような3本-2本で連結するタイプもあり、こちらも同じように"3 Fingers /2Fingers"と呼びます。名前のごとく、ちょうど両手の指を組み合わせるようなイメージです。

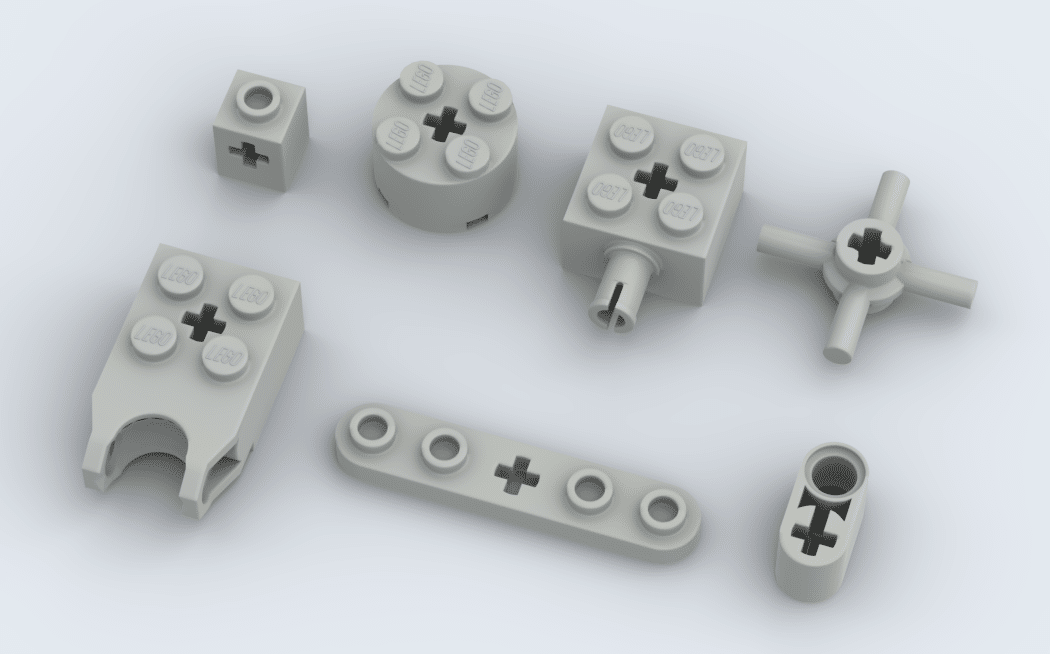

アクスルホール(Axle Hole)

「車軸の穴」という意味で、ブリックやプレート、テクニック系パーツのうち、十字型の穴が空いたものの穴自体を指します。テクニック・アクスル(シャフト)を差し込んで軸を固定する事ができるほか、バー系のパーツも実は十字穴の真ん中に差し込むことができます。(詳しいパーツ同士の組み合わせについては、また別の記事で説明します)

ブラケット(Bracket)

最後にブラケットについて紹介します。これはパーツのどこかの一部を指すのではなく、パーツの種類そのものです。大半は"プレート"のカテゴリに属し、スタッズを側面にも生やす、方向転換の機能を持ちます。

基本的に上方向に積み上げるしかできないレゴの世界で、横方向にスタッズが生えている/横方向のスタッズを受け止められる貴重なパーツです。

ブラケットは面が細かい1 x 1サイズのものから、面が大きい2 x 4サイズのものまで様々な大きさがあります。

パーツ探しに活用する

さて、ここまで数多くの「パーツ部位の呼び方」をご紹介しました。これが何の役に立つのかというと、言葉による表現でパーツを検索するのに使えます。

レゴには3,700種類以上のパーツがありますから、「カテゴリで絞って一覧表示したのに、探してるパーツが見つからない」というケースがよくあります。これは単純にパーツ種類が多いせいもありますが、似たような特長のパーツが、カテゴリを横断して分類されているため、という場合も考えられます。

たとえば今回ご紹介した「アクスルホール(十字の穴)」の空いたパーツは、"テクニック系"にも"ブリック"にも存在します。「テクニックだと思っていたら実はブリックだった」というわけで、見つからないのです。

そこで、今回ご紹介したパーツの特長名の出番です。「部位の名前」をキーワードとしてGoogle検索にかけます。そうすると、自分がイメージしていたパーツが見つかる可能性が、ぐっと高まります。

またBricklink Studioでパーツを探すときにも、今回の「パーツ部位の名前」を、検索欄にテキスト入力すれば見つける事ができます。

ブリックで7種類、プレートで17種類など、カテゴリ横断でパーツを見つける事ができた。

目的のパーツさえ見つかれば、あとは自分の作品に組み込むなり、データベースで使い方を調べてみたり、購入するなり、自由にパーツを使うことができます。

パーツ探しに迷ったときには「パーツの部位の名前」でも探してみる、というアプローチも使えそう、とおぼえておいて頂ければ幸いです。ぜひ、みなさんもトライしてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?