そうだ奈良と京都行こう!気になったところを巡り、いろんな人と話す旅をしてきた(2日目①空海展と東大寺)

旅行2日目。1日目の早起きが功を奏したのか、私にとっては奇跡の朝5時、自然起床です。

とはいえ出かけるには早すぎるので少しゴロゴロしたのち、プランやルートを調べてチェックアウト。

JR奈良駅東口からバスへ乗り、近鉄奈良駅へ。徒歩20分くらいですが、この後かなり歩くと予想し、バスを利用。

近鉄奈良駅バス停で降りて軽く朝ごはん。ROKUMEI COFFEEへ。混むイメージでしたが、この時はちょうど空いていてゆっくり過ごせました。

ノンカフェインコーヒーとエビとアスパラ入りクロワッサンを注文。普段あまり朝食を取らないですが、フル活動+朝早いとなるとお腹がすきます。

小腹を満たして、最初の目的地へ。

奈良国立博物館で開催している「空海 密教のルーツとマンダラ世界」。

関西エリアは文化財の宝庫なので、ひとつのテーマで集中して見られるのはありがたいです。

なだらかな山坂を上り、「鹿かわいいな」となどと思いつつ15分ほどで博物館に到着です。

午前10時前。混んでるとまでは言わないものの、そこそこの人です。荷物と上着をロッカーに預けて、密教の世界へ!

さて、この展覧会のメインである「空海さん」とは…

空海(くうかい、774年〈宝亀5年〉- 835年4月22日〈承和2年3月21日〉)は、平安時代初期の僧。諡号は弘法大師(こうぼうだいし)。真言宗の開祖。俗名は佐伯 眞魚(さえき の まお)。

日本天台宗の開祖最澄と共に、日本仏教の大勢が、今日称される奈良仏教から平安仏教へと、転換していく流れの劈頭(へきとう)に位置し、中国より真言密教をもたらした。能書家でもあり、嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆のひとりに数えられている。

仏教において、北伝仏教の大潮流である大乗仏教の中で、ヒンドゥー教の影響も取り込む形で誕生・発展した密教がシルクロードを経て中国に伝わった後、中国で伝授を受けた奥義や経典・曼荼羅などを、体系立てた形で日本に伝来させた人物でもある。

教科書でも習う有名人物です。日本国内はもとより、遣唐使の留学僧として海外で学び、帰国後は密教の強化と存続に尽力。さらっと読むと恵まれた完璧エリートですが、当時の航海は命がけ。並々ならぬ情熱も感じます。

入場して最初の部屋には、曼荼羅、立体曼荼羅(立体仏像)などがズラリ。曼荼羅はかなりの大きさもで圧巻です。素晴らしい仏像・仏具、絵画のほか、達筆で知られる空海の書など、見ごたえのある展示物が並びます。

密教関連で登場するインドネシアの貴重な仏像の展示では、日本の仏像修復チームが博物館までの輸送に耐えうるよう修復し、技術レクチャーも行う様子が映像が流れていました。時空を超え、文化・技術で繋がるこうした国際交流も感慨深いです。

密教の流れと空海の生涯をたどるような流れで設計されていて、展示物の物量もしっかりあり、見ごたえのある展示でした。

約一時間半かけ展覧会を堪能。出てくるとランチタイム。パワーを使ったのか、おなかがすいてきました。それを見透かすように漂うカレーの香り。

香りの元を探すと、博物館地下のレストランでした。ここでランチにします。この日のランチは、ハンバーグセットとカレーの2種類。

上の展示品にも劣らないくらいの、ちょっとした行列ができていました。

香りにつられた客がカレーを注文し、また上の階に香りがのぼって次の客を連れてくる仕組みです。見事にかかりました。美味しかったです。

ミュージアムショップでグッズを買い、博物館を後にします。

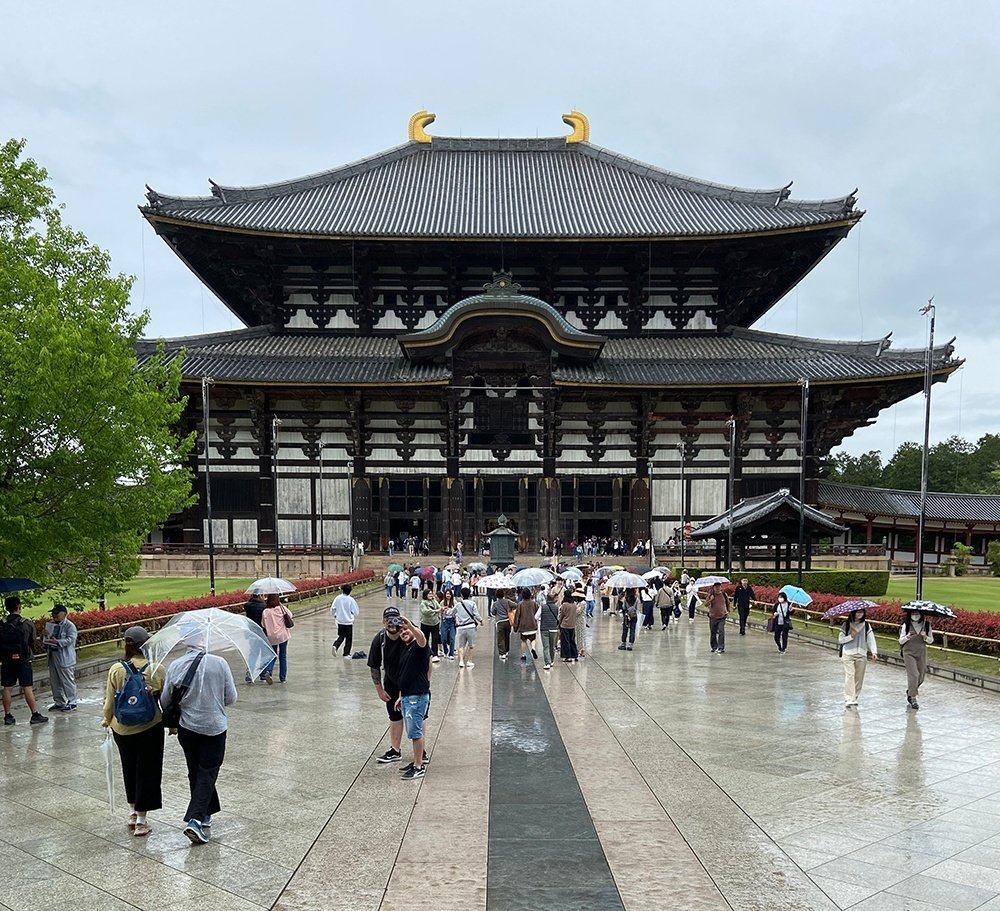

小雨降る中、お隣くらいの立地にある東大寺へ。参拝はもちろんのこと「東大寺 薬湯」の購入も訪問の目的です。

修学旅行以来の東大寺の感想は、門でも、仏像でも、とにかく「大きい」。昔の人すごいな…と思いつつ、入場料金を支払って大仏様参拝のため入場。

そして大仏様。バシャバシャ写真を撮りまくる団体様を横に、ひねくれものの私は写真は撮らず参拝だけして、堂の端から思いにふけりながら、しばし大仏様と参拝客を眺めていました。

東大寺は聖武天皇が自然災害や不穏な事件、流行り病など当時の社会不安を抑え、仏教の力で国を鎮めるため計画。現在も圧巻の建造物・文化財であるくらいですから、もちろん当時の大国家プロジェクトです。

遥か昔、歴史科目として覚えたときは「そうか」くらいの感じでしたが、今なら「社会や民衆が大変な時、大きな箱もの建設してる場合か」って民(自分)は思ったかもしれない、と。

それでも後世の私たちにとっては貴重で素晴らしい文化遺産で、世界中から人が集まる観光地になるのだから、まつりごとなんて分からないものです。

(ちなみに聖武天皇アンチではありません。むしろ好きです。こんなすごいものを造ってくださって有難うございますの気持ちです)

大仏様をぐるり一周すると御朱印所があり、書き手さんたちが紙にさらさらと書く文字が素晴らしく、しばし見ととれておりました。

参拝も終わり、大仏殿を出て、次のお目当ては「薬湯」!参拝終わりの順路沿いにある、お守りの販売所、そして東大寺ミュージアム内の売店、少なくとも二か所は確認できました。

近ごろ植物・薬草に興味があり、冷え性に効く当帰(とうき)栽培の盛んな奈良で薬湯を買おうと息巻いていたのです。後で話すことになる飴屋さんの女性も、冷え性には東大寺の薬湯がいちばん効く!とおっしゃってました。

次は「ならまち」方面へ向かいます。すでに足が疲れてきました。今日は夕方京都まで移動するのでパワーを残すべく、ならまちへはバスで移動することにします。(続く)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?