読書感想文その3~数学の言葉で世界を見たら 父から娘に贈る数学~

私と算数

小学生の頃、私は勉強が出来る子だった。授業中は手を挙げ、隣の子が分からないと、勉強を教えてあげていた。

中学生の頃は、誰かに教えたという記憶はないが、それでもやっぱり勉強が出来る子だった。

数学の中間・期末テストは100点をとらないと、全問をレポート用紙に問題文や途中式、答えを書いて提出しなければいけなかった。今考えれば、99点の生徒だって1問目の基礎の基礎的な問題からすべて書かなければいけないし、100点をとらせるテストではなかったので教師側だって何人ものレポート用紙をチェックしなければならない。「生徒の見直し忘れ防止」以外に誰にも何一つ得のないシステム。それでも私は1度だけ、テストで100点をとり、レポート提出を免れたことがあった。入試でも、数学はどちらかというと点数を稼ぐ教科だった。

高校に入り、ある日の生物の授業。モル濃度がたしか、10の23乗分の1という話を聞き、私は思った。

それってもう0で良くない!?

いや、もちろん0では良くないのですが、高校の理系科目で出てくる単位の難しさに心が折れ、モル濃度を機に私は数学や生物、化学、物理が嫌いになった。

「教師は五者たれ」

私はおそらくHSPである(繊細さんの本にほぼ当てはまった)。HSPの特徴に

マルチタスクが苦手

というのがあった。私はHowTo本が好きなので、スケジュール管理の本などをよく読み、その大切さを知った。

教師には、週案という、その週や次の週に何の授業があってどんなことがあったかを管理職に提出する物があるのだが、私は週案は管理職に怒られない程度にいかに手抜きをするかに全力を注ぎ、自分の手帳でスケジュール管理をし、割と前倒しでスケジュールをこなしていたので、私はマルチタスクが得意だと思っていた。

「教師は五者たれ」と言われる。医者・役者・易者・学者・教育者の5つである。私は、ここ最近役者と教育者(じゃあなぜ教師になったんだ!?)がとても苦手だった。なんでみんなの前で、大きなリアクションをしなければいけないのか。なんで叱らなくてもいいと感じているのに、クラスの規律のために叱るふりをしなければいけないのか。

そうすると、読者の解釈によって答えがいくつもある国語や道徳などの文章読解や、解決策を話し合う(そもそも人と鼻会うのも苦手である)社会科などではなく、公式によって答えが1つに導かれる算数や物理・化学などの方が向いていたのではないか。

数学の言葉で世界を見たら 父から娘に贈る数学

そんなことを思いながら、幻冬舎がKindleでフェアをやっていたので、この本を読みました。

この本は、父から娘に贈るメッセージとして、「数学で世界を見たら」という設定になっている。私は数学が全然分からないので、だとしたらこの娘さんは相当頭が良いのだな!と思いながら、出てくる数式はほとんどスルーして、物語として読みました。

「3%」の影響力

コインのギャンブル。普通だったら、表と裏が出る確率は50%ずつだが、ちょっとコインに細工をして、片方を47%・もう片方を53%にしてみる。そして、ギャンブルの主催者側がそのコインを上手く利用するだけで、破産する確率は半々から77%になる。

数学的には、私は公式も計算方法も全然分からないのだが、日々生活していくにあたり、やるかやらないか、やりたくないけどやった方がいいことの確率が半々だったとして、毎日3%だけ「やらなきゃ!」という気持ちを上乗せできたら、その成果は50%から77%に上がる!なんて思えないでしょうか・・・。日々の努力は裏切らない。例えば「痩せたい!」という気持ちを、3%だけ増やす。100%じゃなくて、3%。別に47%が勝って、甘い物が食べたくなったりしても良い時だってある。3%だけ頑張ることなら、意志の弱い私にもできそうな気がします。数学が良いことを教えてくれました。

歴史上の数学者による現在への恩恵

この本では、何世紀も前から続く数学の歴史が、現代の私たちが利用している技術に生かされている、ということをストーリーと共に教えてくれます。当然、私には公式の意味は分からないのですが、

エラトステネス(紀元前3世紀)が影の角度から地球の大きさを測定

(コンピューターのない時代に、どうして!?)

オイラーの定理が今日のインターネット決済を実現させた

(クレジットカードの番号を見破られない暗号化の法則なのだそうです。素数への興味から始まったのだそうです。びっくり!)

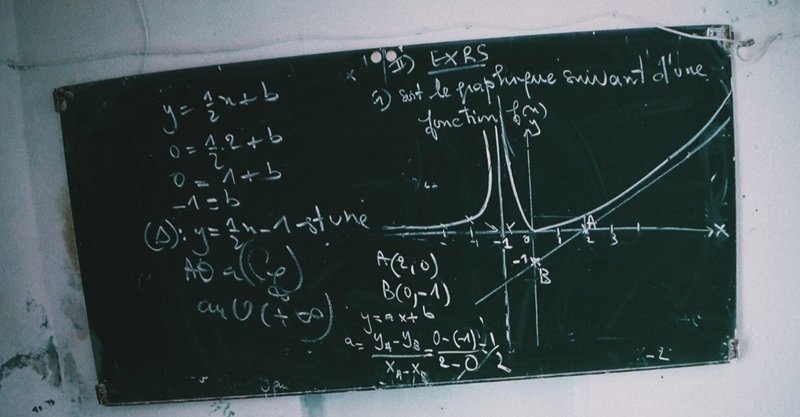

デカルト座標が、スマートフォンの画面上の位置をしている

(ここにも身近な物が・・・。デカルトって「我思う故に我あり」の人じゃんか)

シンプルで良いよね

数学は、基本原理に立ち返り、物事をできるだけ正確に表現するために作られた言葉だ。

私は、マルチタスクだけでなく、曖昧さが苦手である。「じゃあここは臨機応変に・・・」とか言われると、「え!ノープラン!?」みたいに思ってしまうのである。また、毎日物の置く位置が変わったり、そもそも何のためにこれを持っているのか、など日常生活で曖昧な物があると、曖昧さをどんどん排除したくなる(捨てるか置き場所を決めるか)。スケジュールとかも適当なのは苦手で「○○さんの××が終わり次第・・・」とか言われると、「それっていつよ!○○さんが××を終わらせる時間を決めて、○時からって決めてくれ・・・」と弱気な私は心の中でそう思いながら、「あ、分かりました」と言うのである。

数学的なものの見方・考え方は例えば「証明」とか、答えが曖昧なものがなく、また「1+1」の答えは「2」であり答えは1つ。なんだか私には数学的な考え方のが合っていたんじゃないか、そして、数学者たちの果てしなき知的好奇心と執念ってすごいな・・・と感心しながら読むことができた本でした。

私はとりあえず、3%だけ頑張りたいことへの意識を上乗せしようと思います!

最後まで読んでいただきありがとうございます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?