~茨城を南まで突っ切るぞ!茨城縦断の旅④(最終編)

茨城県の太平洋側を縦断していく旅。日立からはじまって一泊、次の日は日立を観光したあと、移動し東海の原子力発電を学び。水戸に着いたのは4時過ぎで、水戸を出たのは6時近く。鹿島臨海鉄道を使い大洗町から鹿島神宮まで目指そうとするも、もはや真っ暗。

その後日、実はリベンジとして再び水戸を訪れちゃいました。

水戸からちゃんと鹿島神宮まで、無事、みなさまに茨城県太平洋側縦断の様子をお届けできるのでしょうか。

そもそも当初、「ふとした休日にぶらりと、適当に海を見ておいしいご飯(とくにアンコウとか)食べたくて茨城県の日立市に向かった」と①で書きましたが、正直、こんな壮大な企画になるとは思いませんでした。オス!

さあ、なんやかんやで④まで続いた、ポンコツ旅日記、最終版です!

茨城県立歴史館へ。

前回③の水戸編、続きます。

前回は那珂川を中心に描写した水戸や、茨城県全体の歴史をまとめ直します。

水戸駅から西へ、徒歩30分ぐらいかな。千波湖のほとりに常盤神社があり、階段を登ると本殿。そこから左手に偕楽園があり、偕楽園の裏側をしばらく歩くと茨城県立歴史館がある。

入館料は160円。

撮影禁止のマークがついているもの以外撮影できますが、ほとんどの展示品、特に「解説パネル」はすべて撮影禁止。なんで、いつもはマニアックに紹介しますが、今回はざっと、たぶん簡潔に(?)ご紹介いたします。

原始~古代

常陸国の風土記にはダイダラボッチ伝説がある。

日本には各地に、山や湖沼などをつくったダイダラボッチという巨人の言い伝えがあるが、風土記という奈良時代の官製の地誌にダイダラボッチと思われる「巨人」の記録があるのは常陸国と播磨国らしい。

ちなみに、風土記が現在まで残っているのは、常陸(茨城)、播磨(兵庫)、出雲(島根)、豊後(大分)、肥前(長崎と佐賀)の5か国のみ。

大串の貝塚がダイダラボッチが食べたハマグリが積まれた跡だという。

貝塚や原始の時代の記録がある最古の例も常陸国の風土記のようだ。貝塚は当初はダイダラボッチ伝説のネタになるしかならず、遺跡として評価されるのは明治時代のモースから。

この貝塚研究の大家・モースの弟子の佐々木忠次郎と飯島魁も実は茨城で初の遺跡発掘(陸平貝塚)を行った。

何だか胸熱だ。

縄文時代のくらし。温暖化の海面上昇で霞ケ浦も当時は海とつながり、湾のような形をしていた。

以下は #松戸市立博物館 の展示ですが、茨城にも広がる下総台地などの丘陵地、このような「谷津」といわれる台地の合間の谷に稲作が展開されていたようです。

以上、原始の茨城がちょっとでも見えてきたでしょうか。

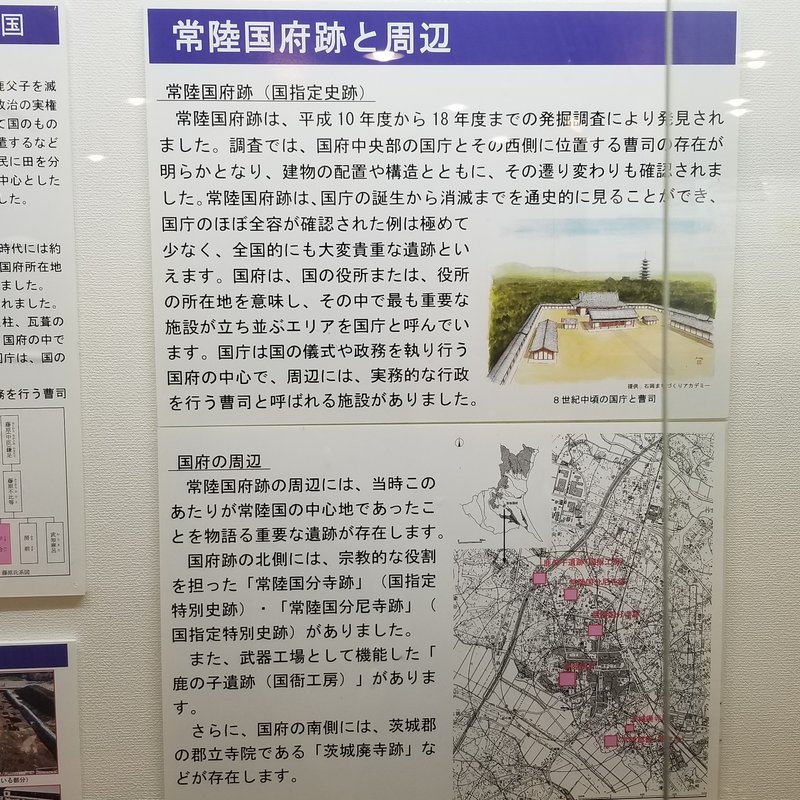

やがて天皇による全国支配、そしてその支配体制である「律令制」が定められ、茨城こと常陸国の中心地である「国府」は今の石岡市に置かれます。

ここからは二年前に行った、「#石岡市ふるさと歴史館」の展示の写真です。

常陸国は、東北の蝦夷(えぞ・えみし=朝廷に従わない人々)から、朝廷の支配が及んでいる領域である「国」を守るための仕事もある。

また、石岡にある鹿の子遺跡は、蝦夷征討の武器を作っていた場所。

防衛の拠点が北に上がり、仙台近くの多賀城となっても、ここでの武器が運ばれていたようです。

おそらく、多くの兵士が集められたほか、武器産業のために石岡はにぎわっていたと思われる。当時の日本の人口590万人のうち、常陸国が22万~24万人だったということはけっこうな人数だ。

おまけ。石岡市には総社宮という常陸の神社をまとめてる社があります。

幕末を描いた名作「陽だまりの樹」の主人公であり手塚先生の祖先の手塚良庵は、常州(常陸国)の府中藩、つまり石岡の藩医。

もう一人の主人公、彼はフィクションだが伊武谷万次郎も常州府中藩の武士だ。

お守りなども手塚グッズがあり、今年も、手塚治虫先生の特別御朱印がもらえます!

中世~近世・武士の時代

中世の歴史を見る前に、茨城県を俯瞰してみよう。

筑波山から見下ろされる関東平野の写真。

全体像。県南部が日本第2位の面積の湖・霞ケ浦。その北に筑波山。筑波山の北東に那珂川、その流域に水戸がありますね。

そしてそれをイラストで見てみます。

筑波山と霞ケ浦。

霞ケ浦のすぐ北に、国府の石岡があります。

茨城西部。このあたりで平将門の乱が起き、将門は国府を落とし、印などを奪う。関東を独立させ、新皇と名乗る。

この平将門や、特に将門を討った藤原秀郷の子孫らが関東中に広まります。

栃木では佐野氏や小山氏や藤原足利氏に茨城の結城氏、埼玉では比企氏に吉見氏などなど。

関東の武士団成立におおきなきっかけを与えたことでしょう。

さて、常陸の大名と言えば佐竹氏です。

昨年に大ヒットした大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」でも、源頼朝軍と佐竹軍が今の常陸太田市の金砂城(かなさじょう)の戦いで佐竹勢を抑え、関東の頼朝政権を確固たるものにします。

上総広常が佐竹義政を斬ったアレです。菅田将暉演じる義経が、うめきながら砂山(作戦会議のために金砂山をジオラマにした土と砂でつくった山)をグチャグチャにしたアレです。これにより佐竹氏は没落しますが、戦国時代に再び佐竹氏が常陸を支配します。

しかし、江戸時代に佐竹氏は秋田に追放され、居城の水戸城は徳川家の御三家(いざとなれば将軍の跡継ぎを出す)徳川家・水戸藩の藩庁となります。

水戸藩は2代藩主の光圀のとき、大日本史の編纂がはじまり、特に9代藩主の斉昭のときに政治を動かす中心地となり、全国の志士たちが水戸を訪ずれます。江戸時代が終わった後も、水戸は茨城県の県庁所在地として栄えます。

ただ、桜田門外の変、天狗党の乱などで多くの志士が散り、幕末の原動力であった水戸は力を失い、明治時代は薩摩と長州が新政府の中心となります。

水戸の民俗を見てみましょう!

小作人の民家のようです。

明治時代の小作人の生活のようすを、茨城県の農民で著した小説「土」(長塚節)の一説。

たまたま、昔の民具展をやってました。これまでの展示とちがい、撮影フリー!!やったぜ!

100~50年前の茨城の民家のようすです。

やっぱ木綿の栽培がさかんだったようですね。

当日記の「茨城縦断旅行③」にて、木綿のついての記述を載せています。

比較的最近の、昔の家の様子です。

エントランスにある、鹿島神宮の祭り。

さて、そろそろ水戸を出たいところですが。時間が実は、5時近く。

水戸に着いたのは3時くらいでしたので。「結局前回と同じじゃないか!」とリベンジの失敗の感じがします。

なんで水戸入りがこんなに遅かったか、言い訳はあとで。

前回も水戸市立博物館を出たのは5時くらいで、この日は居酒屋でアンコウを楽しんだ。出たのは6~7時くらい。

今回は、ちょっと暗いが大洗くらいは撮影できるかな。あと、暗くても鹿島神宮っぽさや、あわよくば鹿島臨海工業地域の工場の光ぐらいは撮影し、みなさまにお届けできるかもと、淡い期待を持ってます。

って、次も簡単に来ちゃいそう。

茨城の中部の水戸・石岡から、南部の土浦に行きましょう!

なぜ、水戸の到着が遅れたか。実は、途中で土浦に立ち寄ったからです。

茨城の南部、霞ケ浦の歴史や民俗を調べたく。

目指すは、土浦市立博物館!

土浦駅からほど近く、バスで3分、徒歩でも行けそうです。

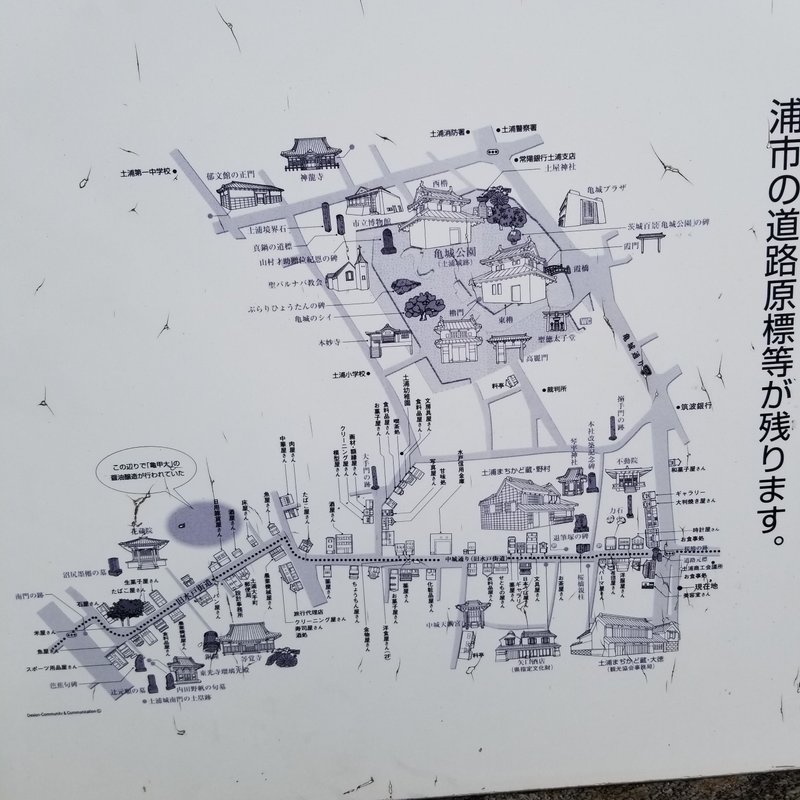

亀城(きじょう)公園にあるようで、さあ、ちょうどバスも来たし、入るぞ!!!

ん?

入口が閉鎖されておる・・・!?

「空調など大規模な改修工事のため、長期閉館します」という旨の説明が書かれている!

調べたら、令和6年1月ごろ… 来年か! 仕方がない… しかしながら、つぶやく。「マジカヨ…」

亀城東櫓は開いているとのこと。

ちなみに、霞ケ浦については「かすみがうら市歴史博物館」というのもあるが、ざっというと「霞ケ浦周辺は鉄道がない」。

東北に向かう常磐線や、西の方に向かう水戸線(水戸~小山)と関東鉄道常総線(取手~栃木県方面)以外、この周辺や霞ケ浦周辺は鉄道が空白地帯、まさに「陸の孤島」。

太平洋側なんか、水戸と大洗~鹿島神宮の鹿島臨海鉄道しか通ってません。

「かすみがうら市歴史博物館」は、土浦からバスで1時間ぐらい。しかも写真撮影がNGのようで。今回は挫折します

筑波山周辺は大豆の生産地でもあるので、しょうゆ製造がさかんなようで。それら物資の集散地として霞ケ浦と利根川の船の輸送が栄えた。

土浦城は、水害のときも水没されないため、亀城(きじょう)という別名がついた。

城下町として、その街並みは保全されている。

水戸に向かわないと行けないため、あまり城下町の散策はできず。

この辺りに美味しそうな鰻(ウナギ)屋の「小松屋」さんがあったが、並んでいるうえ、ウナギは調理に時間もかかり、本格的そうで時間もかかるし、「のりすけ」という海苔の佃煮だけ買って帰る。

後日食べたが、シャキシャキと海苔の太い食感がたまりませんでした。

土浦市役所で、「土浦はパトレイバーの町!」とあり。大漫画家のゆうきまさみ先生が原案でマンガ化・アニメ化・映画化「機動警察パトレイバー」と何が関係あるのか調べたら、「パトレイバー展、2月13日まで!」とあり。

明日までじゃないか!と駅そばにある「アルカス土浦」の土浦市民ギャラリーにて展示があるらしい。駆けつけた!

どこだ? ん? 昔の民具展だ。面白そう!!

木綿の展示にて、学芸員さんに糸車の使い方や、木綿の栽培条件(どんな土地や気候か)いろいろと話を伺っているうちに、土浦に着いた11時から、時間は13時を過ぎていく。面白かったが、パトレイバー展がどこにもない。

ネットで調べたら、「2022年2月13日まで」って、去年じゃないか…。

何か、ニアミスが多いな。

水戸へ向かおうとするが、13時20分。どうやら電車は13時50分のよう。

せっかくなので、霞ケ浦を見に行く。

触ってみて、なめてみる。しかしお腹壊さないかびびっているため、ごく微量でよくわからん。

でかぁい…

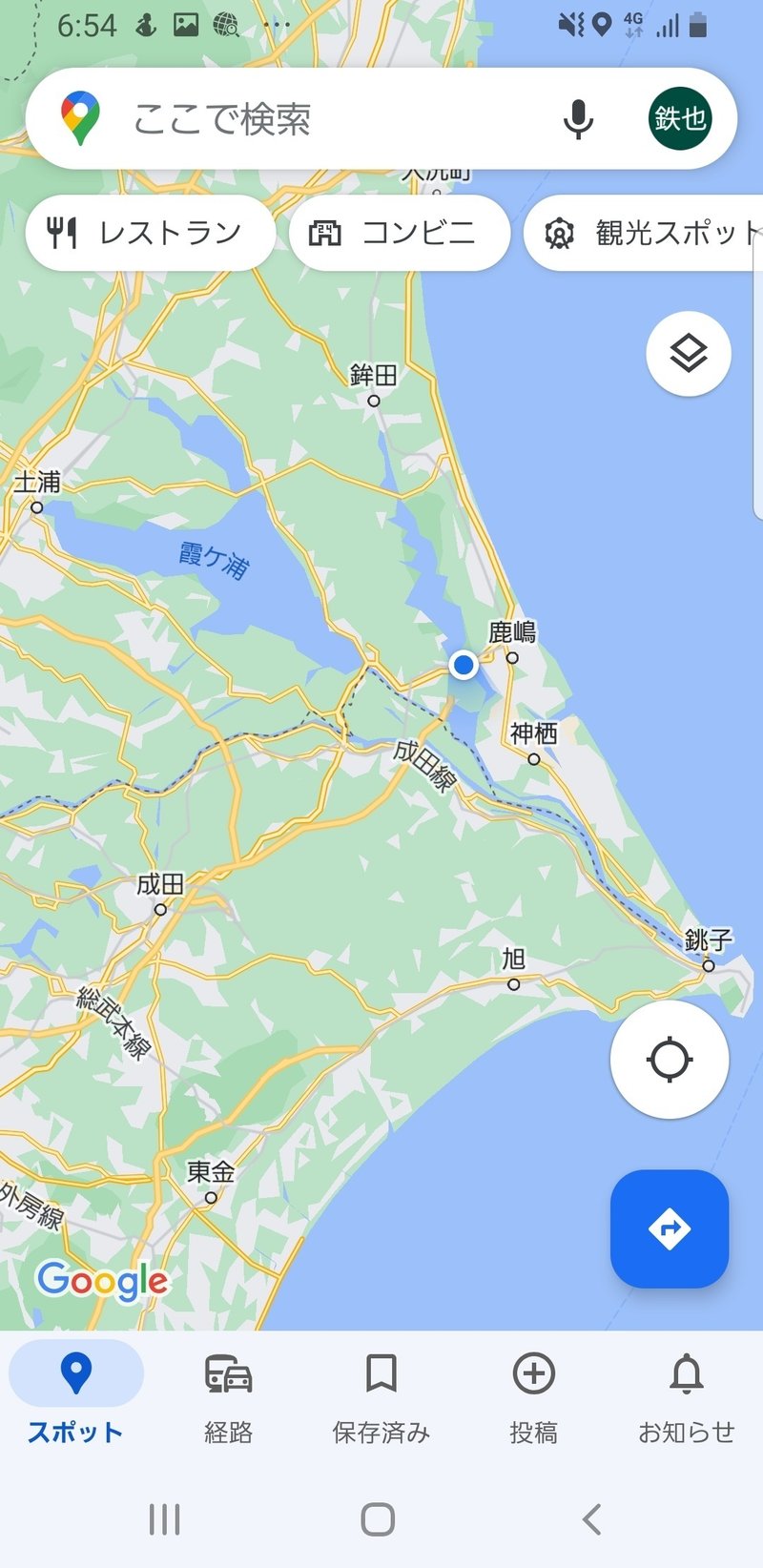

向こう岸はどこだろう。霞ケ浦の向こう側の、鹿島神宮かな。いや、鉾田市?

グーグルマップで調べたら、かすみがうら市のようでした。

時間を見たら大変だ! 13時37分、ヤバイ。駅からたぶん17分で来たから、電車に間に合わないかも!!

ダッシュするが、そこまでがんばれない。どうやら特急が14時10分くらいに来るとか。ここまで普通電車で来たから、高いけど特急でもいいよね。

(普通で乗ってここまで来る時も、例のトイレ恐怖症で困った。便意はない…と思うが、トイレがない。脂汗に、たまにめまい… ヤバイ、けっこう深刻じゃね? 日暮里から勝田行(水戸の先)に乗ったものの、途中トイレがないから不安になり、柏で降りた。快速だったため、松戸~柏間は2駅通り過ぎるため、「閉じ込められている時間」が長い。

なので、柏で脱出し、トイレに向かう。けど、降りた瞬間、便意がやわらぐのね。

そのあとが、1駅先の取手行き、乗り継いだ次の電車が数駅先の土浦行き。そもそも「プランA 水戸市から鹿島臨海鉄道の景色と鹿島神宮の撮影で茨城縦断の旅をエンドに向かう」「プランB 途中の土浦市あたりで霞ケ浦について調べ、水戸の取材とともに南部の取材ということで旅をまとめる」というのがあったため、土浦への寄り道はそういう意味で必然だった。)

ダッシュで土浦駅。駅の外にて、電車が来ており、間に合わないことを悟る。なので、水戸到着は午後3時になりました。言い訳、終わり!

結局、土浦市立博物館の閉館で、今回の壮大な旅もポンコツ臭が漂ってきましたwww

さあ、話を水戸に戻そう。

水戸駅を出て、土浦から見て霞ケ浦の裏側を目指します。

暗黒の霞ケ浦と太平洋

水戸から、鹿島臨海鉄道へ。まずは大洗で降りるかな。

時間は、五時過ぎくらい。まだまだ車窓から景色を撮れるが。たぶん、大洗あたりで暗くなるかなぁ。

那珂川が作った平野が広がります。

大洗へ。レポートは以前、記事にまとめたから↓を。

ガルパンの聖地でもあります。

ガルパンじゃなくても、昔から、海と温泉の行楽地でした。

駅前にいて、次の電車を待つだけだが、電車が来たのは30分後。もうすぐ暗闇に包まれる感じです。

さあ、これが、茨城県縦断の旅の最後です!!

(ちなみに、旅慣れと、ストッパという薬の補給と、飲酒による思考の麻痺のため、トイレがない恐怖に圧勝しています!)

鹿島神宮に着きました!

けど、どうやら1分後に鹿島線・成田線に乗り換えのようです。それを逃すと次の電車が1時間後。そのため、鹿島神宮は地図で勘弁してください。

いつか立派な神宮を撮りに行きます(悔しいから行きたいのだけど、このバカは家から4時間離れているここにマジで突撃しかねんから期待しないでね)。

僕の目線は、神栖市にある鹿島臨海工業地域。…見えるかな??

ぐほぉあ。結局何も見えません! あの海岸線をY字型に掘りこんで変化させた、有名な「掘りこみ港」。その実物の存在感も見せないのか!??

で、結局、何も見えず、なんとなく北浦っぽい湖を横断しています。

気が付けば茨城県の潮来市を通過し、ついに千葉県の香取市に入ってしまいました。茨城縦断の旅、「完」!!!

で終わっても寂しいので、ムダに続けてみます。香取駅に到着です。

もうしばらくお付き合いください。

ここで、30分待ちです。いやあ、駅の周りはひたすら、闇です。

陸の孤島と言われた鹿島。しみじみその孤島ぶりがわかります。

しかたなく、駅に飾られた写真にて。水の郷、香取と潮来の美しい景色を。

成田駅に降りました。さあ、ここからヤケ酒タイムです!!

お酒はいろんなことをやんわりと誤魔化してくれる…

実は、成田に来るのは初めてで。成田山新勝寺にも行ってみたいところですが、闇。夜の新勝寺、とても怖そうです。

やっぱ魚を食べたいなあ。というわけで、最後はグルメレポートに初挑戦してみます。

タラの白子とホッピー。タラの白子は好き嫌い分かれますね。嫌いな人は画像も見たくないとか。

みんな大好き海鮮料理と言えば、お刺身でしょう。

僕は、イワシが刺身の中で一番好きかも。いや、何でも好きだな。イワシを食べたい気分。

魚の脂は体に良いのも考えても、もう贅沢ですね。

白子とイワシの脂の濃厚さをホッピーで流します。

けど、そろそろ日本酒にしたい!!

千葉は太平洋側の九十九里浜で、イワシの地引網漁がさかんです。

昔はイワシはすぐ腐っていたけど、今はコールドチェーンのおかげで新鮮なイワシの刺身が食べれます。

いろいろメニューあるけど、やっぱ郷土料理がいいですね。

次はナメロウ。

ネギトロとかナメロウとか、海苔で巻くと本当においしい。

九州出身の僕は、子供のころから海苔(たまに高級品の有明海苔を父が大量に買い込んでいて)を食べて暮らしていた。

海苔がパリッとして、海苔の隙間からアジのナメロウの濃厚な旨味が溢れ出します。

で、噛むと、海苔がシャクシャクして、アジの心地よい旨味の合間に海苔の大好きな香が鼻孔をくすぐって。

コップのような小鉢に汲まれているのは、生姜酢。使い方がわからなかったが、ナメロウを浸して、しょうゆをつけたりつけなかったりして食べました。すでに日本酒にチェンジ。

冷酒に、あったかいお鍋。タラの調理法が良いのか、生臭みがありません。

僕がタラを鍋にすると、けっこう生臭みが残るのですが。あと、白菜がめちゃくちゃ甘い。

きれいな景色は撮影できませんでしたが、美味しい食べ物はお届けでしたでしょうか。

美味しい食べ物はいろいろありますが、長崎出身の僕はやはり海鮮が好きです。

茨城にお越しの際は、アンコウを。千葉はナメロウに、それを焼いたサンガ焼きも。ともに農水省が郷土料理としてHPに掲載していますが、そんなの知らなくてもご当地料理として有名で美味しいです!

では、これにて茨城縦断の旅、本当に、

完。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?