世界難民の日、HRとしての難民と、難民の顔が見えるかということと(エシカル100考、27/100)

6月20日は世界難民の日。

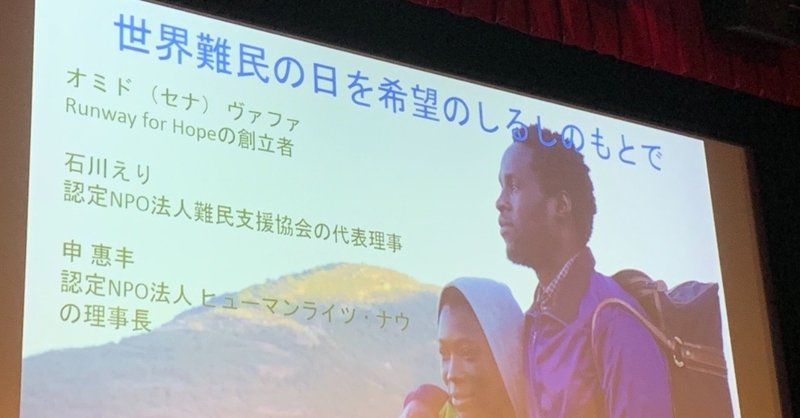

Human Rights Now さん等によるイベントで、ヨーロッパを目指してサハラ砂漠を北上するカメルーンの男性とナイジェリアの女性を描いた映画『HOPE』を観てきました。

リアルで息苦しい映画だった。

不条理と暴力にうちひしがれながらも、前へと歩むしかない難民の人が世界にはものすごく沢山いるんだと感じた。難民の数は昨年末で7,080万人を超えているらしい。もちろん過去最多。

上映後、難民支援協会の石川えりさん、ご自身もイランの難民でパキスタンからカナダに渡ったRunway for Hope のセナさんのトークがあり、いろいろと考えさせられた。そんな考えたことを徒然に。。

まず、あまり共感されないだろうことから。

僕はHR(Human Resources)の仕事をしている。HRは、人を資源と見る(日本では、ちゃんと人を資源として見られる人&自身が資源だと認識してる人が少ないし、さらに使い方がド下手だが、それは別稿)。

人は資源だ。鉄や金より、ダイヤモンドよりも貴重な。

優秀な資源をたくさん確保した方が、競争力に勝る。当たり前だ。だから国家は国民を縛り、頭脳流出を嫌い、頭脳流入を喜ぶ・・・はずである。本来は。

難民には優秀な人が多い、という言説があるが、フェアではないだろう。アインシュタインみたいな人もいるが、ごく一般的な人がほとんどだろう(政治的な状況からインテリ層が国を離れて難民化することは多いけど)。

でも、映画『HOPE』のように苛烈な道程を経て、生きるために知恵を絞り、意思を曲げず、希望を持ち続ける人というのは、すごく磨かれた資源ともいえる。

そうすると、難民というのは本来国家が囲っておきたかった価値ある資源が流出してくる、HR的には美味しい事象なのかもしれない。

人道支援のためのいいことではなく、国力増強のために、きちんと難民や移民を受け入れるという考えを、欧米は持っているだろう。

かたや日本は、難民申請の認定率0.2%。難民にも、移民にも、外国人労働者(嫌な呼び方だ)にも不寛容というか、忌避感をいだく社会なのは周知の通り。

流出している良質な資源を獲得しようという戦略的思考はなく、人権無視の奴隷扱いができる技能実習生を使い捨てることしか考えられないようでは、国際競争力なんて冗談きついぜって感じだ。

・・・みたいなことを考えていたら、石川さんによるとヨーロッパ各国は今や難民の欧州流入を防いでアフリカにとどめさせ、アフリカの地にヨーロッパ側から出向いて難民を選び(?)、認定して移住させるらしい。

難民=人的資源をとりあえずアフリカにプールし、自分たちが活用できる資源を選別して連れ帰るみたいで、、なんか露骨・・。

もちろん大量の難民流入を受け入れて、もうパンクしそうで、みたいな葛藤はあるのだろうけど、人は資源とはいってもすごく自分たちの都合優先で、非人間的な感じもして、うーーーむ・・・と思ってしまった。

ここら辺のリアルは、もうちょっと聞いてみたい。

もう一つ。難民の顔って見えてますか?ってこと。

質疑応答で、難民が近くに感じられないという意見が出ていた。日本の難民認定は昨年42人とケタ違いに少ないが、難民として日本に来る人は年間1万人くらいはいるらしい。

でも、身近に難民がいるよ、難民の友人がいるよって人はどのくらいいるのだろう。

僕は社会活動にかかわっているので、難民支援に関わる友人知人は多い。でも難民(申請中の人含め)そのものの知人というと、、片手に余る。WELgee の活動などに顔を出せば一気に増えるだろうけど。

昨年ヒューマンライブラリーで、牛久入管収容所にまさに収容されている方と本としてご一緒させてもらったけど、そういう機会でもない限り、難民の方といろいろ話すことってないかもしれない。

と、思っていたら石川さんが、高田馬場に行ってみて、というお話しをされた。ちなみに高田馬場は僕の地元&居住地。

高田馬場はリトルヤンゴンといわれるほど、ミャンマーの人が多い。ビルマ難民と呼ばれていた頃から。料理屋さんも多く(かなり美味しい)、美容院なんかもある。

東京メトロのCMで石原さとみが食事をしたミャンマー料理屋があるから、そういうお店に行って店員さんに触れてみることとかはどうでしょう?というのが石川さんのお話しだった。

ミャンマーの、さらに民族別のお店もあり、僕はカチン州料理のお店に行ったこともある。難民認定を受けた方なのかちょっとわからないけど、みんないろんなドラマがあって、いま高田馬場で美味しい料理をつくっているんだろうなぁ、、と思う。

ちなみに、虫が食べられるお店もあります。

難民の経験を持つ店員さんから話しを聞けなくても、難民とのつながりを感じることはできる。

それはいわゆるエシカル商品を通して。エシカルペイフォワードで難民につながるものは、、というと、パレスチナ・ガザ地区で作られた商品たちがある。

天井のない牢獄とよばれるガザ地区。

行くことはできなくても、そこでたくましく暮らす人たちが作り出す美しい品々と触れることで、確かなつながりを実感させてくれる。

難民問題ってあるんだー、たいへんだなー、という遠い遠い国の話しみたいに受け取るのではなく、手を伸ばしてつながりを感じること、難民の方の顔を見ることはしていきたいと思う。

難民だけではなく社会のあらゆることについて、他人事ととらえず、自分事や隣人の事をとらえられるようになっていけば、世の中は絶対によくなる。

エシカル商品というのは、その媒介として価値がある。

というわけで近いうちにミャンマー料理を食べに行きます。虫はまだ食べたことない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?