醤油の蔵元を訪ねて タガフープを回して 醤油の未来を考えた話

※この記事は、2017年に保育園父母向けに書いた記事を、加筆修正したものです。※

先日、昔ながらの醤油をつくる蔵元の見学会に参加してきました。

味噌を家でつくっている方は意外とたくさんいます。一方、醤油は味噌と比べると、工程が多くて、家庭で作るにはハードルが高いものです。蔵元ではどうやって作っているのでしょうか?

埼玉県にある弓削多醤油(ゆげたしょうゆ)さんで見学してきた様子をレポートさせていただきます。

まずは醤油クイズです!!

Q1. 醤油はいつ頃からあるのでしょうか?

A. 3000年以上前 B. 1500年前 C.1000年前

Q2. 醤油は一般的にどのくらいの期間で出来上がるでしょうか?

A. 半年 B. 1年 C.2年

Q3. 生醤油(なましょうゆ)って何でしょうか?

A.原料が生の醤油

B.製造後に火入れしていない醤油

C.だしや味醂などで味付けしていない醤油

Q4. 「うすくち醤油」一般的に使われる漢字は?

A.薄口

B.淡口

Q5. 「丸大豆醤油」に使用する大豆の特徴は?

A.丸い大豆 B.大豆を丸ごと使う C.「丸大豆」という品種

・・・・・・・クイズの正解・・・・・・・・・・・・・

A1.正解A. 3000年以上前

しょうゆの原形は、いまから3000年以上も前の中国の「醤」に始まります。これはもともと原料を塩漬けにして保存したことから始まり、紀元前700年頃に中国の法律の中に「醤(ひしお)」の文字が見られます。これがいつ日本に伝わったかは定かではありませんが、西暦500年代の前半に中国から伝わったと言われています。

A2.:正解A.半年

現在の一般的な醤油は加熱することによって醸造の期間を早め、およそ6ヶ月で出来上がります。弓削田醤油では加熱は行わず、およそ1年間かけてゆっくりと熟成させます。

A3.正解:B. 製造後に火入れしていない醤油

火入れをしていないため、タンパク質が熱変性しておらずもろみ特有の香りがのこっているそうです。「生醤油(きじょうゆ)」という場合、JAS法に基づくC.だしや味醂などで味付けしていない醤油を意味します。

A4.正解:B.淡口

実際の売り場をみると薄口もありますので、どちらも誤りではありませんが、味が薄い・塩分がうすいという誤解を避けるため、醤油業界では淡口がよく使用されるそうです。なお、塩分はうすくち醤油がおよそ18%、こいくち醤油がおよそ16%です。塩分を心配して減塩醤油を使う方もいますが、高温多湿な日本では、塩は雑菌の繁殖を防ぐ役割をしています。塩を減らす場合、アルコールといった添加物による防腐対策をせざるを得ません。

A5.正解:B.大豆を丸ごと使う

丸い大豆を原材料にするという意味ではなく、収穫された大豆をそのまま丸ごと使うという意味です。これに対して、脱脂加工大豆(大豆から油を搾油した後の大豆)を原料とした醤油が現在では大半で、それとの差別化の意味で丸大豆と呼ばれます。

ちなみに四角い大豆や三角の大豆はありません。裏の表示を見ると、原材料の欄に丸大豆醤油の場合、大豆と書かれ、脱脂加工大豆の場合は脱脂加工大豆と書かれています。

丸大豆醤油の方が一般的に色が明るく、香が良いといえます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて。醤油蔵元見学会。

案内してくださったのは4代目弓削田社長。

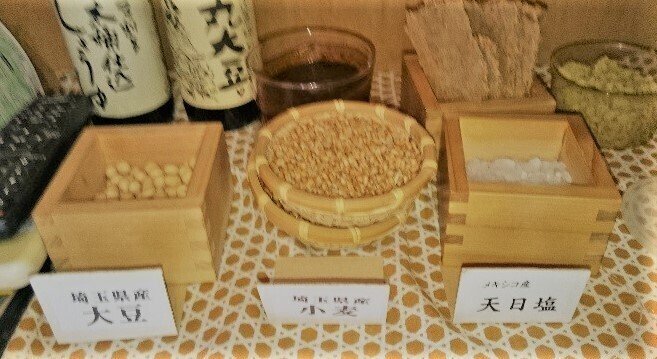

醤油の原料は 大豆・小麦・塩。

これに麹菌が加わって、醸造されることで「醤油」となります。

蒸した大豆と、炒って砕いた小麦に種麹を加えて、適切な温度を保つと「醤油麹」ができます。この「醤油麹」に塩水を加えたものが「モロミ」です。

左:1ヶ月。真ん中:6ヶ月。右:12ヶ月。

弓削田醤油では「モロミ」を木桶に仕込んで熟成させます。30基ほどあります。横にあるはしごが見えますでしょうか?下から見上げてみると、その大きさは圧巻です。

☆木桶職人復活プロジェクト☆

すこし話はそれますが、一回作ると100年は使用できるという「木桶」。いま、この「木桶」は絶滅の危機にあるそうです。

日本で大きな木桶をつくることのできる職人は、大阪の70代の方1名のみ。

そのため、小豆島の醤油蔵「ヤマロク醤油」の山本康夫さんを中心に木桶復活のための動きがあり、弓削田醤油でも2016年に新しく作られた木桶をひとつ使用して仕込んでいるということ。

以下が、山本さん自身が綴った文章です。

醤油・味噌・酢・味醂・酒の業界で、木桶による醸造が多く残っているのが醤油と味噌の業界ですが、醤油や味噌の生産量の1%未満というのが現状です。現在、醸造用の木桶を製造できる桶屋さんは、大阪の堺市にある「藤井製桶所」1社のみとなりました。

現在使われている醸造用の木桶は、戦前に作られたものがほとんどです。今から50~100年後にはほぼ全ての木桶が使えなくなっています。そうなると、本物の木桶仕込みの醤油・味噌・酢・味醂・酒が消えて無くなります。これは日本食の基礎調味料の本物が無くなるという事なのです。

我々が生きている間は大丈夫ですが、墓場に入った後の子や孫の世代の問題です。子や孫の代に「本物の日本食の基礎調味料」を残せるかどうかは、桶屋さんが残るかどうか、桶屋の技術が後世に受け継がれるかどうか、にかかっているのです。自分たちが墓場に入った後の問題ですが、タイムリミットはすぐそこに迫ってきているのです。

昔はまず酒屋が、新しい木桶でお酒を仕込み、数年使ったその木桶をしょうゆ屋やみそ屋が譲り受け、100年、200年と使い続けたそうです。しかし、日本酒の醸造がホーロー容器に変わったことで、味噌や醤油も木桶離れが進んでいきました。

日本酒が木桶から離れた理由として、東洋経済Onlineでは酒税法の影響を指摘しています。

木桶で醸造すると、熟成中に水分やアルコール分が蒸発し、最終的にできるお酒の量が減る。これは「自然欠減」、欧米では「天使の分け前(Angel’s Share)」と呼ばれる。日本酒では木桶の熟成中に6~10%は減るといわれている。

ところが、昭和30年代の酒税法改正で、お酒の自然欠減が認められなくなり、1%を超える欠減に税金が課されるようになった。天使が飲んだ分も徴税されるようになったわけだが、それは原価の上昇として造り手を圧迫することになった。そこで酒屋の木桶は、熟成中の欠減が出にくいホーローやステンレスに駆逐されてしまったのだ。

弓削田社長は、プラスチックや金属タンクで作る醤油は、中に菌が住みつかないので、菌を加える必要があり、その種類もひとつだけ。それと比べて木桶は多くの種類の菌が複雑に絡み合うので、発酵が弱く時間はかかるが旨味がある、とおっしゃっていました。

「木桶職人復活プロジェクト」では、木桶に親しみをもってもらうため、木桶の木を固定するために使う「たが」をつかって「たがフープ」選手権も行われたそうです。

たがフープ実演

社長自ら実演してくださいました。

すごい人は1000回くらい回せるとか・・・

せーの... 回りました!たがフープ!!

子どもが遊べるサイズもあります。小さいものでもこの重さこの太さ。

たがは竹製です。今では長く、まっすぐな竹を探すだけでも大変だそうです。竹なので、破片がささることもあります。竹串だって曲げようとしたら折れてしまう。

曲げる職人さんも大変ですね。

2メートルのものは重すぎましたが、小さいサイズなら私でもなんとか回せました。

モロミもろもろ

さて、モロミも12ヶ月たつと、いよいよ醤油の完成が近づいてきます。

これはモロミを絞った後の絞り粕です。布に包んだ状態です。

上から力を加えることで醤油を搾りだし、板のように平らになります。

布の中身はこちら。やっぱり板状ですね。

食べてみるとざらっとした舌触りの中にも、うまみ・塩味、まろやかさがありました。これは、近くの農場の牛のエサとして寄付しているそうです。牛って塩味が必要なんですね!

乳酸菌も酵母菌もたっぷりで、売店ではこのモロミから取り出した菌で焼いたパンを売っていました。

もろみを包む布は昔は木綿や絹を使っていて、茶色く染まった「醤油染め」として重宝され、持ち帰る人が沢山いたそう。

「最近はポリエステルなので持ち帰る人もいなくなりましたね~」

醤油の副産物として、大豆の油も取れるそうです。

大豆を蒸すときにでる大量のアワも、主成分は油だとか。油は純度が高いので工場の機械油に使うとおっしゃっていました。意外な活用法に驚きました。

無駄がありませんね!

「命は食にあり」by 岸朝子さん

結論

弓削田さんが、醤油作りに誇りと自信をもってお話しくださったのが印象的でした。「醤油は食品なので安心して口に入れられるものでなくてはいけない、醤油は調味料なのでうまくなければ意味がない。」との考えを守り、日本の味である醤油を作り続けようとしています。

ウィスキーやワインは、木樽でつくるのが当たり前なのに、日本酒や醤油や味噌はほとんど木桶は使われていないというのが衝撃でした!廃れてほしくない昔からの味です。伝統製法で作った醤油は高いけれど、高くて当然ともいえます。原料も手間も違います。

家庭用では丸大豆醤油は浸透していますが、加工用や外食向けの醤油はほぼ脱脂加工大豆の醤油が使用されています。

醤油は発酵食品だから、多様な菌に醸していてほしい。そんな想いを抱いた見学会でした。

弓削田醤油さん、ありがとうございました!

誰でも工場見学が可能です。興味がある方はぜひ⇒ https://yugeta.com/kingdom/1497/

<2021/11/2追記>

嬉しいことに、「木桶職人復活プロジェクト」によって木桶醤油は復活の兆しをみせているそうです♪

これからも木桶醤油を守り、作り続けていくためには木桶醤油の価値を理解して使ってくれる人の存在が欠かせません。美味しく味わって守っていきましょう。更に、この流れが日本酒や味噌などにも広がりますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?