アナログゲーム×療育のススメ

【漫画】イチジュウサンサイ

【コラム】 アナログゲームの良いところ

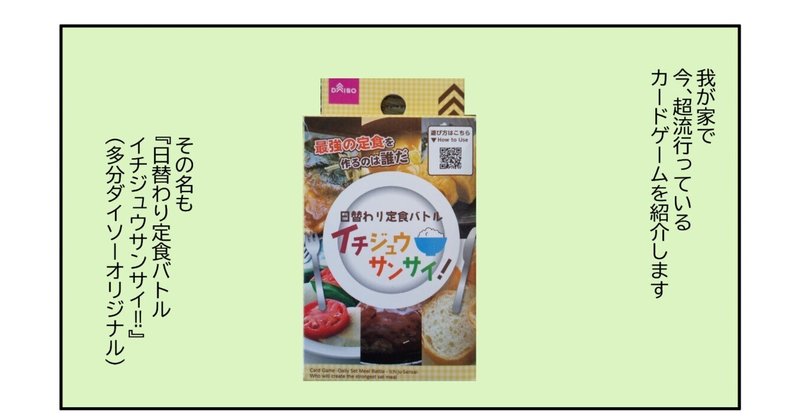

今回一家でハマってるカードゲームは、100円ショップダイソー限定の商品なので気になった方は早いところ店舗に探しに行くことをおすすめします。

ダイソー商品は回転が早い…。

このカードゲームが導入されてからはアレクサに「スマホと動画終わりの時間ですよ」と言われた瞬間に「じゃあイチジュウサンサイやろう」とすぐ出してくるようになりました。

この時間はこの時間で親子としても、デジタルデトックスの時間としてもとても大切だと思っています。

アナログゲームは療育にも使われるということで、このゲームのメリットと私が思っていることを挙げておきますね。

療育として有効だと思うポイント

・微細運動の訓練

カードをめくる動きは指先の細かい運動になります。うちの子たちは微細運動がそんなに弱くはないのでここはそこまで重要視していないけど。

楽しみながら指先の訓練が出来るっていいよね。

指先の微細運動重視のゲームなら、おすすめはこのあたり。

とてもシンプルなゲームですが、奥が深いです。

オセロとかと同じで、年齢関係なしに誰もが楽しめるゲーム。

結構本気出しても、大人が普通に負ける。

これは思考力もつくんじゃないかなー。

これはとにかく可愛い。可愛い。

普通のオセロよりもコマがつかみやすいので、指先の訓練が本当に必要である子にはオセロよりいいと思う。オセロはルールもシンプルだし、マス目がオセロより少なく、ゲームにかかる所要時間が短いのもとてもいい。

下手したら2歳ぐらいからやれて、でも、90歳のおばあちゃんでもやれるという究極のアナログゲーム。

砂に立てる棒倒しの全てが棒バージョンみたいなゲームなのだが、抜く棒を間違えると速攻崩れる。でも上手にやると残り3本ぐらいでも立つんだよ。

指先の細かい動きが必要ですし、何よりめちゃくちゃ盛り上がるのでおすすめです。

・食育にもなる

カードは「主菜」「副菜」「汁物」「デザート」「その他」の大きなジャンルに分かれています。

最後に献立を作る時、ごはん・おかず・汁・デザートが揃っている方がメニューとして魅力的であるみたいな話をゲームを通じてしやすい。

栄養の話とかね。

あと、さば味噌とかきんぴらみたいな和食メニューが結構充実しているんですけど、このゲームをきっかけに今まで絶対食べようとしなかったこれらのメニューに興味を持ってくれたんですよね。

興味すら持ってくれなかったことから考えるととてもいい傾向。

食材同士の組み合わせを考えるきっかけにもなるかなと思います。

後はカロリーもカードに書いてあるのでゲームをするメンバーの学力によってはカロリー計算しながら遊ぶ事もできる。

・カードが食べ物/絵なので小さい子でも理解しやすい

うちの次女のマルさんは、普通のトランプのキングとかのカードを絵柄によっては怖がるのですよね。

普通の数字札は数の概念を教えるにはとても良いと思うのですが、Aが1でJが11でQが12でKが13であるというものは小さい子にはなかなか馴染まない。

そしてジョーカーも怖い絵が多いww

ですが、これは食べ物なので。

ハンバーグとかフライドポテトあたりは争奪戦です。みんな欲しがる。

ついでに、この絵にはこの文字というのも覚えてもらえるわけで。

字を覚える訓練にもつながると思っています。

このゲームのお陰で「サバの味噌煮」が読める5歳が爆誕。

・短期記憶のトレーニング

フラッシュカードゲームという、短期記憶を鍛える療育がありますが、神経衰弱というのはそれの極みです。

私も短期記憶が弱いので神経衰弱はとにかく弱いです。

まじで神経が衰弱します(ゲームの名前付けた人天才すぎんか)

普通のトランプだと、7・8・9あたりとかは絵札の印象も似ているし、更に覚えるのが大変だったりする。

でもこれは札によっての絵が物凄く違いますし、また、目的によってはすっごい必死で場所を覚えようとするわけです。

なんとしてもグラタンが欲しいと思ったらグラタンの場所は絶対忘れない…みたいな。

これはトランプではほぼ起こり得ない状況だと思います。

楽しみながらトレーニングになるならそんな素敵なことはない。

あとね、短期記憶を鍛えるカードゲームなら「ナンジャモンジャ」もおすすめ。

「ゴム手」と名付けられたキャラが好きすぎて当時は争奪戦になった。

名前を覚えて即座に叫ばないといけないので、これもなかなか短期記憶が鍛えられます。その場にいるすべての人がキャラの名前を忘れるというカオスな状況も起こり得るのだけども。

・コミュニケーション力の向上

アナログゲームの療育としての一番大事なところは「目の前の人と人が対話でコミュニケーション出来る」ことに尽きると思います。

デジタルゲームでもコミュニケーションは取れるけど、やっぱり目の前にいる存在とのコミュニケーション以上に質が高いSSTはないのではないかと。

SSTというのは「ソーシャルスキルトレーニング」と言って、人対人での会話ややり取りを色んな状況を通して学ぶ訓練です。

どうして相手は怒ったのかとか、どうしてこういうことをしたらダメなのか、みたいなことですね。

ゲームの中ではやっていいこととダメなことのルールが明確なので、トラブルが起こったときもわかりやすいと思います。

どうしてもグラタンが欲しかったマルが、ハナにグラタン取られて暴れたりね…(グラタン大人気すぎる我が家)

思い通りにいかなくても暴れるのはダメやで、とか、小さな子にはちょっと手加減してやるのも優しさやで…とか、そういうことをゲームを通して自然に教えてあげられるのもとってもいいですよね。

最後に手札が無くなったあと献立作る時間に「私グラタンいらないからあげるよ」というハートフル(?)なやり取りが起こったりもします。

何より遊ぶって楽しいよね

ひとりで遊ぶよりみんなで遊ぶことが楽しい!ということは、なんか、別に理屈抜きにとてもいいんじゃないかと思う!

散々理屈並べたけども!!!

もちろんオンラインのデジタルゲームもいいと思うんですけど、相手の顔が見えないというのは子どもにとってはコミュニケーションを学ぶには難しいところもあるのかな、と思ったりします(大人でも顔が見えない相手とのコミュニケーションは難しいよな?)

あと…大人も、ちょっとスマホから離れてこういう遊びをする時間って大事なんじゃないかなって思うの。

親子の関係性構築にも、アナログゲームを是非。

デジタルでもゲーム推進派

私は基本的にゲームで育った人間なので、デジタルのゲームも超推していますよ。

You Tube三昧になるぐらいならゲーム漬けの方がよほどいいと思ってる。

ガチャとか課金がない系統のゲームは良い。

最近ハナがようやくマイクラにハマりだしたのでニヤニヤしながら見守っています。

マイクラは思考力がすごく育ちそうないいゲームだよね…!

ポケモンは買うだけ買って全然やらないのでやきもきしている。

私としては、RPGはプレイヤーの情緒を育ててくれると思っているので(私やドラクエやFFに感情を教えてもらった)ポケモンやれよ!!!とずっと願っている。

多分みんなが飽きるころに始めるんだろうなーと思う。

もったいない・・・。

何にせよ、色んな楽しい経験を子どもには積ませて、それを学びにしてあげたいですね~!

サポートいただけたらそれも創作に活かしていきますので、活動の応援としてぽちりとお気軽にサポート頂けたら嬉しいです。