絵画で味わう江戸のさかな 【錦絵の寿司】

前回は、三代目歌川豊国が描いた品川松弁新広間祝・鯛の紅焼を取り上げた。

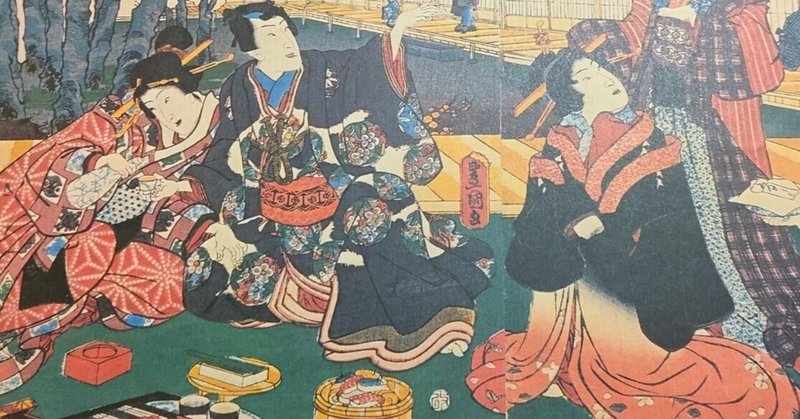

今回紹介したい絵は、同じく豊国が描いた見立源氏はなの宴である。錦絵の中でも珍しい、握りずしを描きこんだものとして知られている。

背景左には桜の花が見事に咲いている。背景右から中央部にかけては二階建ての家屋が配置されており、桜を観る女性や座敷での飲食に興じる男性の姿が各部屋から見て取れる。左側に消失点を置いた遠近法が使われていることがわかる。

手前には遊女たちとともに飲食に興じる男性の姿が描かれている。この絵は偐紫田舎源氏(にせむらさき いなかげんじ)という江戸時代最大のベストセラーから題材が取られており、ここで描かれた男性もその主人公である足利光氏(あしかが みつうじ)その人である。

遊女からお酌を受けつつ手を伸ばすその先には、3人の女性が描かれている。一番右の青色の服をきた女性は禿(かむろ。上位の遊女に仕える少女のこと)であり、封じ文を手に持っている。

「魚づくし」ではこの2枚分しか紹介されていないが、実は本作は3枚一組の絵画であり、左にもう一枚ある。ここでは三味線を弾く遊女や、花見や遊びに興じる人々の姿が描かれているため、興味のある方はこちらのサイトをご覧いただきたい。

さて、敷物に置かれた料理に着目してみよう。まず目を引くのは寿司である。なんと桶に積まれている。一番下には卵を使った巻き物が置かれ、その上に海老や小肌と思われる握りずしが乗っている。少し見づらいが一番上にはようじのようなものが刺さっており、手が汚れないように使われている(あるいは、崩れないように刺している?)ものだと考えられるが、置かれ方といい食べ方といい、現代とは大きく異なる。

「魚づくし」によれば、江戸期から明治にかけての東京の握りずしの盛り方の基本とされており、少なくとも大正期までは「積む」というスタイルが取られていたとされる。なお、隣に置かれた桶ぶたの上にあるのはショウガ入れである。

ちなみに、卵を使った巻き物は、現代でも蛇の市本店で食べることができる。私も一度奮発して食べにいったが、大変美味しかった。先日終了した和食展でも取り上げられていた。

絵では寿司以外にも刺身盛り合わせや酒麩(さかふ。酒で煮た麩)とみられるつまみが並んでいる。江戸を舞台とした、ユートピア的な描かれ方ということができるだろう。

もう少しすれば春本番である。皆さんもお花見の際には、寿司を持って楽しまれてみてはいかがだろうか。

P.S. 筆者の個人的な好みだが、sakana bacca(サカナバッカ)の寿司をおすすめしたい。

英語版のページはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?