繊細高密度の花鳥風月【池上秀畝展感想】

池上秀畝展@練馬区立美術館に行って来ました。展覧会は2024年4月21日まで。終了間際ギリギリでした。

スマホのオススメ通知で知った展覧会でしたが、想像を絶する素晴らしさに大満足。

東京展終了後は(5月から)長野県立美術館に巡回するようなので長野市の日本画ファンの方はぜひご覧ください。オススメ

ところで、池上秀畝って誰?

明治~昭和の日本画家と言われても横山大観とか上村松園あたりしか思いつかない人間なので、池上秀畝の名前にもピンときていませんでした。

調べて納得。

岡倉天心やフェノロサが主宰した日本美術院…つまり『新派』に対し、伝統的な師弟制で画を学ぶ『旧派』の重鎮だった人物なんですね。戦後の日本美術研究が岡倉天心に重点が置かれたアオリを受け、最近まで研究・評価が進んでいなかったようです。渡辺省亭とかもそうですが、生前は高く評価されていたのに忘れられている日本画家、多いですねぇ…。

池上秀畝(いけがみ しゅうほ、1874~1944年)、明治から昭和初期にかけて活躍した日本画家で今年生誕150周年。繊細かつ緻密な表現で知られ、得意分野は山水や花鳥画。

出身は長野県の伊那市高遠町。いつか行ってみたい桜の名所、コヒガンザクラで有名な城址公園がある山間の町です。

東京で荒木寛畝に師事し、日本画の伝統技法を用いながらも独自の美学を追求。主に文展や帝展で活躍し、華族や財界著名人からの注文も多く、社会的に評価されていた模様。目黒雅叙園の室内装飾として作品を提供し、その一部は今でも残っているとのこと。

作品の印象

展示作品の多くは花鳥風月を主題とした日本画。池上の構図は繊細でありながらダイナミックで、特に色彩の美しさが目を引きます。

写生が非常に巧みだったらしく、展示されていたスケッチからもそれは窺えました。 描き込みはじつに繊細で、単眼鏡で拡大した細部の作り込みにはため息が出ます。

古典的花鳥画の延長線上に位置する作風ながら、みっしりと詰め込まれた細部や組み合わせの妙によって独特の世界を生み出しています。どちらかといえば琳派の遠い子孫に見えますが、狩野派の作風も研究していたようで、各流派の要素が複雑に混じっていますね。

屏風や絵巻、掛け軸など作品形式は様々ですが、とにかくサイズが大きい。小さな床の間に飾るには主張が強い絵なので、雅叙園の装飾に採用されたのも納得。

個人的に好きだった作品をいくつか引用します。

https://nagano.art.museum/exhibition/exhibit2024_Ikegami-Shuho

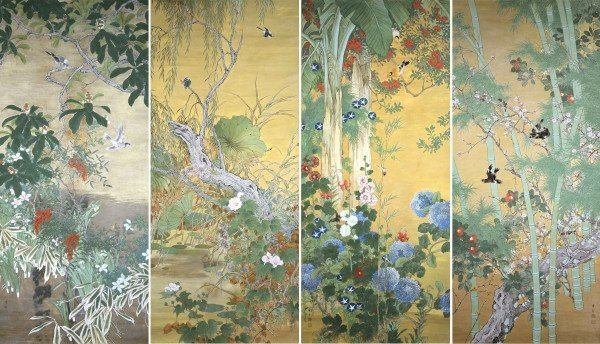

こちら四季花鳥図は同サイズの掛け軸四枚からなる連作。縦120cmを超える絵を表装しているので本当に大きく、迫力があります。

背景の金箔はそれぞれ異なる色調の金を使用しており、並べると微妙な光の反射の違いが際立って面白い。

写真だとくすんだ色調になっていますが、緑青の色が非常に鮮やかで緑が滴るようです。実物はこの図よりずっと鮮やかでした。

植物画としてもハイレベルです。紫陽花の細やかな造形と淡い色彩を丹念に重ねた描写が素晴らしい。 また、秋の落葉が折り重なっている部分を拡大すると、乱雑さの中に極彩色の美が広がります。見て大満足の良作でした。

https://www.fashion-press.net/words/30467

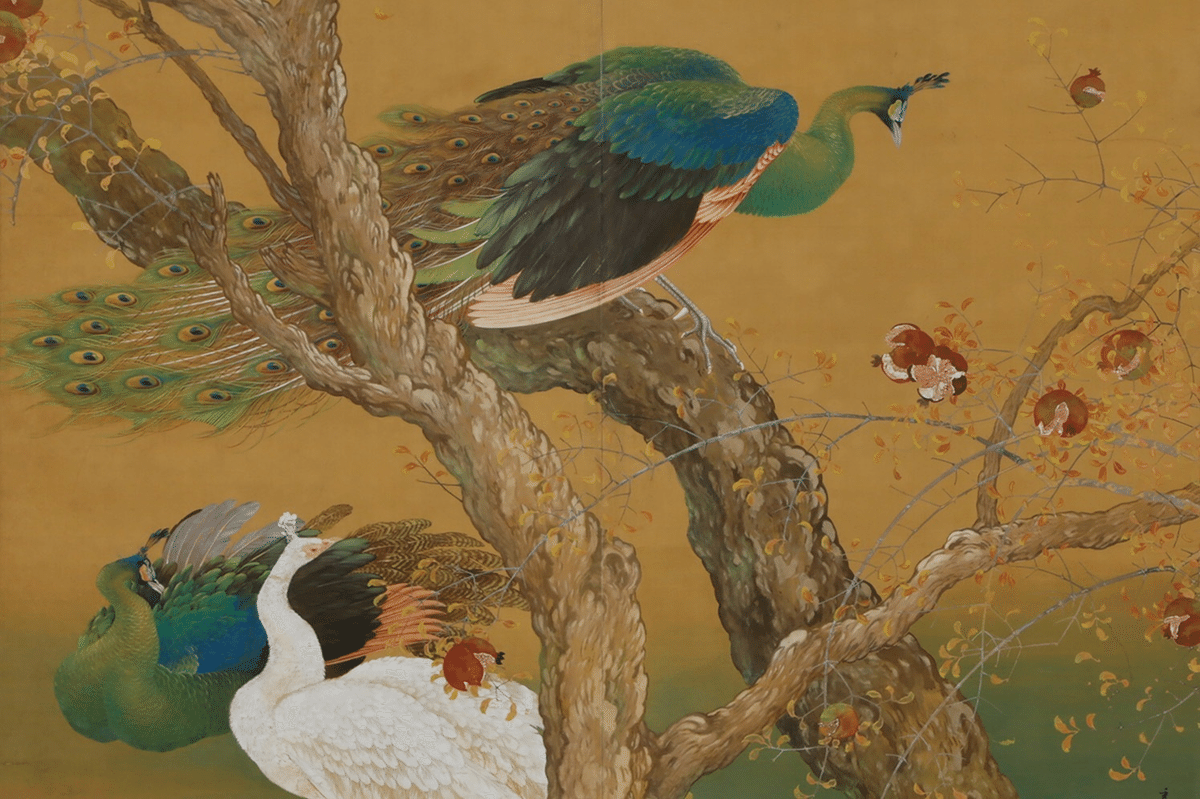

突然ですが、孔雀の絵が好きです。

そもそもこの展覧会に来ようと思ったきっかけが宣伝ポスターの素晴らしい孔雀(実際は孔雀じゃなくて鳳凰のモデルと言われる別の鳥)を見たからでした。

こちら『翠禽紅珠』は絹本の大作。翠禽は孔雀、紅珠は柘榴ですね。もともと雅叙園の『孔雀の間』で使用された絵画のようです。

鳥の全身の的確な描写も凄みがありますが、光沢のある青い羽の表現がなんとも美しい。羽の細かな筆づかいと、羽毛の質感までをリアルに表現した技術に惚れ惚れします。番の孔雀に混じる白孔雀も透明感があって綺麗でした。

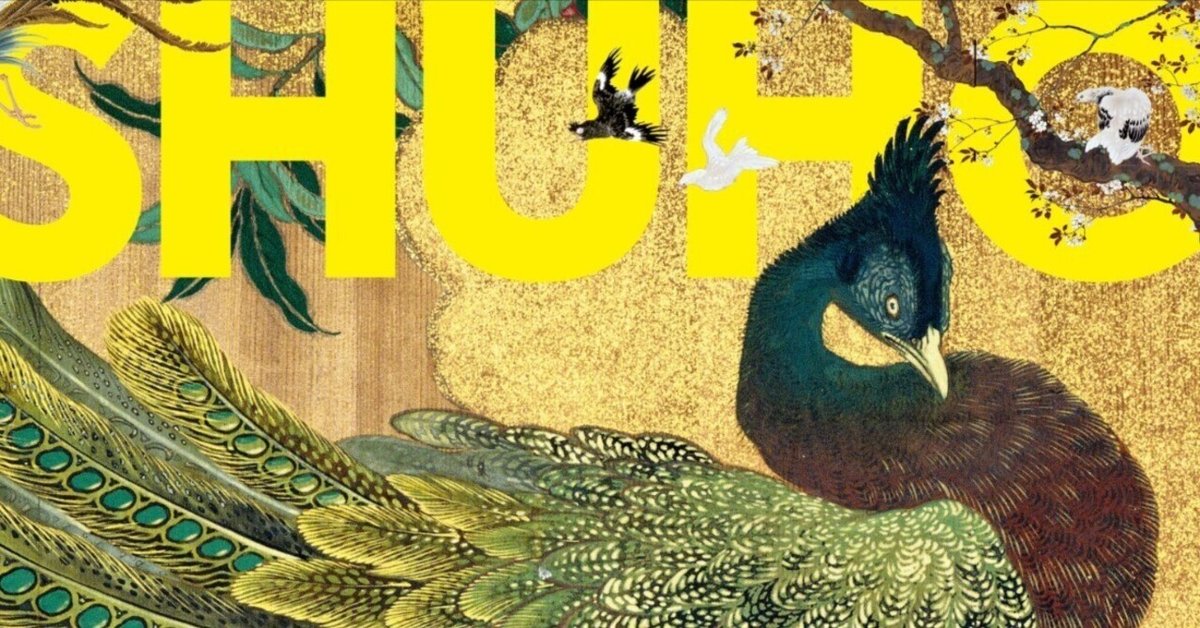

さて、こちらは練馬区立美術館での展覧会ポスター。

ドアップになっているのは、現在オーストラリア大使館にて保管されている襖戸の一部。戦前に鳥の研究で有名だった蜂須賀侯爵が注文したもので、戦後は建物がそのまま大使館になったため、大使館所蔵品の扱いとのこと。

襖は木製で、両面に花鳥画が描かれています。襖は二枚あるので四対の花鳥画があるというわけですね。

木目を残した土台に絵の具を的確に乗せ、板の方向と鳥の羽の模様をうまく合わせて、まるで違和感がありません。池上氏はきっと描く場所は問題にならなかったのでしょう。絹本の使い方もそうですが、絵の具を乗せる対象の性質を最大限に活かして画材を柔軟に使いこなしている。 熟練の技にため息が出ます。

ちなみに、池上秀畝が生涯何枚の絵を描いたかは謎だそうです。

本展にもカタログを兼ねていたデザイン帳(箱書手控)が展示されていましたが、解説によると一万四千点の掛け軸取引き記録が含まれているそうで、弟子が関わっているとしても尋常でない量。行方不明になっている作品も多いというし、まったく全貌が摑めません。今後の研究の進展に大いに期待。

おみやげに図録

展覧会の図録 兼 記念画集が青幻舎から出版されています。一般書の体裁なので全国の書店で入手可能。

展覧会では期間展示作品もあったので、今回見ることができなかった作品も楽しめます。フルカラーでありがたいのですが、オリジナルの持つ大サイズの迫力や緑青の素晴らしい色彩は残念ながら再現されていません。まあ、価格を考えると内容豊富でGoodな画集だと思います。そのうち原寸復刻豪華画集が出てくれたら喜びますが。

まとめ

目新しく新鮮で、そして美しい。見終えて大変満足な展覧会でした。

日本画に対するイメージを広げたい方、花鳥画の愛好家の方にオススメですが、そうでなくても十分に楽しめます。貴重な展示機会をお見逃しなく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?