漢字が読めなくても楽しい中国古代青銅器入門

難読漢字と美術館

漢字が読めない。覚えられない。

そんな悩みを持つ美術館好きの人間にとって、漢字文化圏の文物はちょっぴり敷居が高いもの。

というのも、

『八橋蒔絵螺鈿硯箱』←尾形光琳作の国宝

『伊万里色絵花卉文輪』←古伊万里 柿右衛門様式の重要文化財

読めない!!

作品が素晴らしいことは分かるけど! 読み方が! 分からない!!

もちろん、ちゃんと読めばこの漢字だらけの名称は特別難しいことを言っているわけではなく、「IKEAの桜柄プレート」くらいの意味合いであることは分かります。

そんなこんなで日本の収蔵品は何とか誤魔化しながら楽しめるのですが、世界には更なる敵がいたりするものです。

『饕餮文斝』

何だこれ…

何だこれ…!? 「斝」って初めて見たぞこんな字

あ、でも「饕餮」は知ってる。トウテツ。古代中国の伝説上の怪獣。ありがとう十二国記。

つまり、伝説のモンスター柄の斝というわけですね。斝っていうのはきっと食器か酒器のことだろうね。

よし、解決…とはいかないのが悲しいところ。

饕餮柄は古代中国最大のヒットデザインだったらしく、『饕餮文卣』とか『饕餮文方彜』とかトウテツ柄の器がこれでもかと存在しているのです。

もうどうしようもない。

実際、学者の皆さんもお手上げな人が多いのか、出版社も売れないと思っているのか、中国古代青銅器を扱っている和書は多くありません。

そんな状況ですから、今回記事にした本は混沌とした中国古代青銅器ワールドをさまよう美術ファンに向けた福音になる、かもしれない。

書誌情報

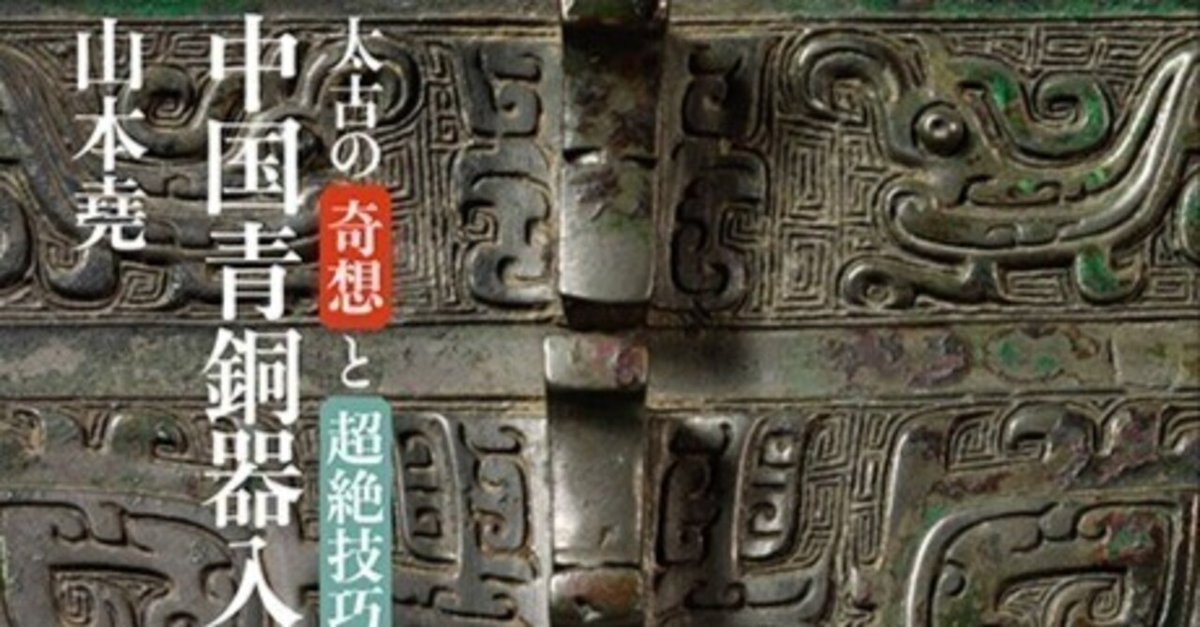

『太古の奇想と超絶技巧 中国青銅器入門』

著者:山本堯 出版社 : 新潮社

発売日 : 2023/1/13 ソフトカバー 128ページ

ISBN-13 : 978-4106023033

新潮社のビジュアルブックシリーズ『とんぼの本』の一冊。このシリーズはフルカラーで図を豊富に掲載しているのが魅力で、河出書房新社の『ふくろうの本』とか平凡社の『コロナ・ブックス』とは似た立ち位置。

著者・山本氏は東大で中国考古学を専攻し、泉谷博古館の学芸員として青銅器や金文の展示を企画した人物。

ちなみにこの本、2023年初頭に泉屋博古館東京で開催された展覧会『普遍の造形 住友コレクション中国青銅器名品選』(これ)の公式図録も兼ねているそうです。国内で実見できる作品を多く収録しているのは嬉しいポイント!

以下では、内容の簡単な紹介と感想を語ります。

一章:難読漢字の群れ・器カタログ

冒頭でも散々書きましたが、もう一度言います。

漢字が読めない! ついでに字そのものに馴染みがない!

考えてみれば古代の食器ジャンルを理解しようという方が難しいのでしょう。まして中国。

万葉集時代の食器すら分かっていない人間には荷の重い話です。

でも大丈夫。本書の一章では代表的な食器酒器水器楽器を図入りで詳しく取り上げ、用途について分かっていることをまとめています。

爵、斝、觚、方彝、兕觥、簠、簋、……

見事に初めて見る漢字がうようよ…。辛うじて簠と簋は安倍晴明が書いた(という設定の)陰陽道奥義書のタイトルが『簠簋内伝』なので知ってましたが。

改めて見ても、中国古代青銅器のプロ以外は困惑するリストです。

ありがたいことに、この本では器の一つ一つを丁寧かつシンプルに解説してくれています。

さらに章の頭にはイラスト付き一覧表もあり、これがとても助かる。分からなくなっても一覧ページに戻って探せばなんとか読めるから!

Wikipediaでいちいち検索するのは辛いものがあったので、良い資料を見つけたなと満足しています。次回、根津美術館の青銅器展示室に行くときはこの本も持っていこう。

※器リストはあるけど図が伴わないのでちょっと混乱するWiki記事。

二章:饕餮の角を見分けよう。

饕餮という難しい漢字の意味は、どちらも『貪り食らう』とのこと。つまり何でも食べちゃう怪獣なんですね。

饕餮の姿は…

体は牛か羊で、曲がった角、虎の牙、人の爪、人の顔などを持つ。

人の顔に角がある…どれ、実際の饕餮文と比べてみましょうか。

CC 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=653502

うーむ、典型的な饕餮文なのですが、顔の範囲がどこまでなのか良く分からないな…。角っぽいのもいっぱいありますが、横に見えてるのは角じゃなくて爪かな?

こういう鑑賞上で悩むポイントの解説は二章にありまして、青銅器の表面に施された複雑精緻な文様が詳しく解説されています。

饕餮文はもちろん、複数種類の龍や鳳凰、ラーメン店でお馴染みの雷文まで。饕餮の身体のパーツも分かりますよ。

余談ですが、古代青銅器に関しては推測で付いた名が非常に多いとのこと。『饕餮』という妖獣が青銅器の装飾にされていたことは分かっているものの、我々が見ているこの模様が饕餮の顔である証拠はないのだそうです。

ついでに、上で悩まされた各種器の名称も未確定のものが多いそうで、今日も議論が続いているとか。うーん、難しいものですねぇ。

三章:経緯は金文で説明します。

現存最古の漢字は、殷時代の遺跡から出土する骨や亀の甲羅に刻まれています。いわゆる甲骨文字ですね。

やがて漢字は竹簡木簡に墨で記され、紙の発明後は我々の知る様態になっていきます。

そんな墨字誕生以前、甲骨文字の後に登場したのが『金文』です。

ここで言う金は青銅器のことで、主に中国古代青銅器の内側に鋳込んである文字を意味します。青銅器に刻み込んだり、石に刻んだものもありますが、鋳込み文字が主流とのこと。

年代的には殷周頃からはじまり、3世紀くらいまで残っていたようです。

何が書いてあるのか。

古代青銅器はそもそも先祖を祀るための祭祀具だったと考えられており、多くの器にはその経緯が書いてあります。

簡単に言うと『王様に会えたのが嬉しすぎるからパパとママを手厚く祀ります。子孫の皆も長生きして頑張ってね!』とかいう感じですね。

当時の政治や文化、信仰などさまざまな知識の宝庫というわけです。中には裁判に勝訴した記念の器もあるそうで、とても貴重な判例情報です。

文面だけでなく、フォントの美しさも重要なポイント。

甲骨文字よりは現代の漢字に近い印象なものの、まだまだ象形文字の色合いが濃い金文フォント。流れるような字体が描き出す模様はどこか呪術的で妖しい魅力を放っています。

さらに、金文がどうやって鋳込まれたのか分かっていないこともミステリアス。色々と仮説はあるそうですが、まだ決着はついていないみたい。

金文復元実験の様子も収録されていますので、古代人の超絶技巧に思いを馳せるのもまた楽しい。

CC 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=603399

(まとめ)

魅力的でありながらも、見慣れぬ漢字のオンパレードで敷居の高かった中国古代青銅器。

その謎めいた世界への手引きとして便利な一冊です。

漢字が読めない悩みをお持ちの方には特にオススメ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?