【特集】老朽化する水道管の漏水に立ち向かう:世界の水道インフラ管理技術を解説

天地人は、衛星データを使った土地評価コンサルを行っているJAXA認定ベンチャーです。地球観測衛星の広域かつ高分解能なリモートセンシングデータ(気象情報・地形情報等)や農業分野の様々なデータを活用した、土地評価サービス「天地人コンパス」を提供しています。

天地人は、豊田市上下水道局、フジ地中情報株式会社と連携し、衛星画像を活用した漏水可能性区域の判定を目指す実証実験を、今年2月より開始致しました。実証実験では、豊田市全域を対象に、衛星画像から水道管の水漏れの可能性がある区域をより高精度に判定するための取組を行っています。

具体的には、衛星データ(光学画像・SAR画像)と水道管データ(漏水修繕データ・管路データ)から機械学習・統計解析を用いた多角的な視点で漏水原因を分析し、漏水箇所と水道管の劣化状況の推定を行います。

この記事では、天地人の漏水可能性判定技術が適用され得る日本の水道インフラを特集します。

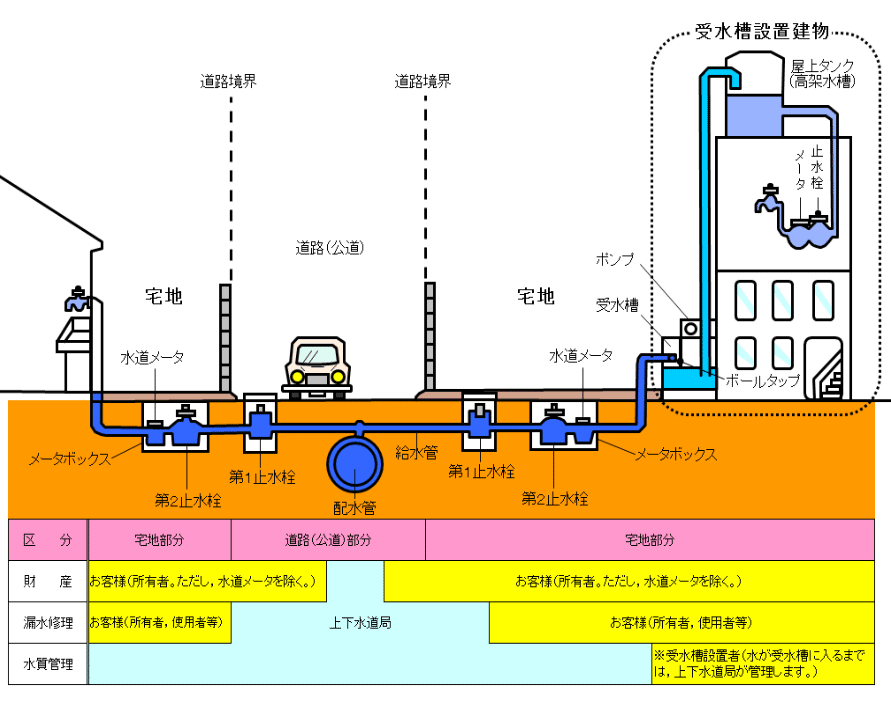

1.上水道の仕組み

みなさんの日々の生活に欠かせないインフラの一つ、水道。特に馴染みがあるのが、飲料水等生活で使われる上水道ではないでしょうか。上水道は、川・湖から水をくみ取って、各家庭に水が届けられるまでの一連の流れを支えるインフラです。

くみ取った水は、浄水場で水質がきれいにされた後、配水管を通して運ばれ、配水管から枝分かれする給水管を通じて、各家庭に届けられています。配水管や給水管は、日本の場合、お住まいの地域の市町村の水道局により管理されています。

2.上水道管理に関する課題

日々安定供給されている上水道ですが、日本が直面する人口減少等の様々な課題と無縁ではありません。どのような課題があるのでしょうか。

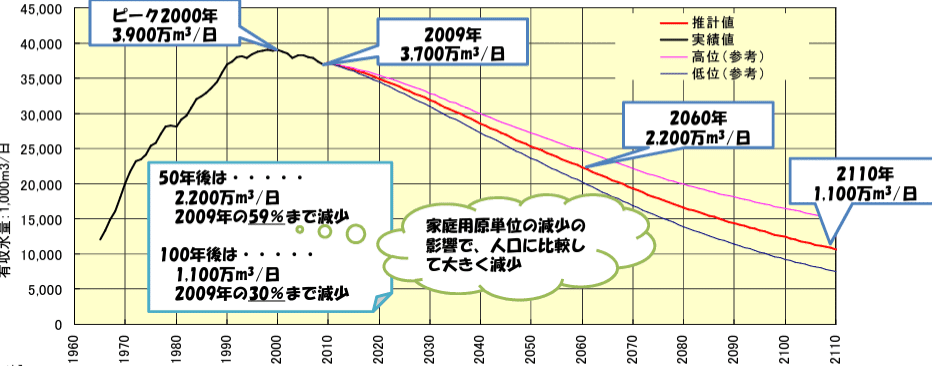

<人口減少による有収水量の減少>

有収水量とは、製造された水のうち、料金収入が得られた水量のことを指します。人口が減少することはつまり、水道を利用する人数が減ることであり、有収水量も減ることになります。

このため、人口が多い時代に整備した水道インフラを維持したまま、水道による料金収入が減っていくので、採算をとるのが難しくなってきています。

採算をとるのが難しくなると、

水道インフラの更新に投資できない

コストカットのため、水道局の職員が削減され、水道インフラの維持管理が適切に行えない

といった課題につながります。

<インフラの老朽化>

水道管の法定耐用年数は40年と言われています。1960年代の高度成長期に整備された水道インフラは、更新の時期となっていますが、整備資金が十分に準備できず、更新が進んでいません。そのため、水道管の老朽化が進んでいます。

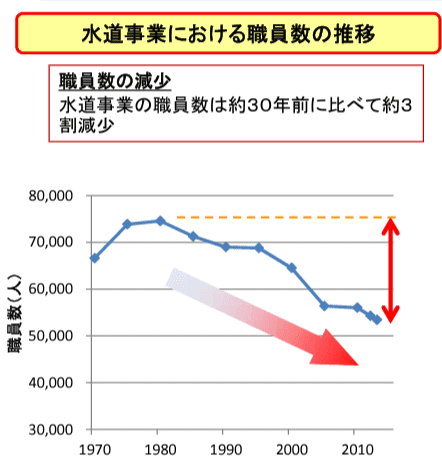

<水道職員の減少>

水道インフラの規模はかわらないまま、コストカットのため水道職員数が減少しています。

水道職員の減少により、特に小規模自治体では平均1~3人の職員で運営を行っています。

このため、災害時の断水の復旧に時間がかかるといった実害があるほか、日々の維持管理が行き届かなくなっています。

3.なぜ漏水の検知が重要なのか。

水道局の採算がとれなくなり、水道管が老朽化、水道職員の減少で適切な維持管理ができなくなってくると、水道の漏水が発生しやすくなります。

例えば、下記に掲載する朝日新聞の記事を読むと、神奈川県では年間に約6800万トン(2014年)もの水が漏水しています。漏水率を市町村別にみると、横浜市・川崎市のような大都市では5~6%ですが、真鶴町や箱根町のような小規模自治体では15%を超えています。

漏水が発生すると、本来は売り物であったはずの水が、料金を得ることもなく地面に染み出してしまうことになります。さらに、漏水箇所から土・砂が入り込み、水質低下につながるほか、漏水による水道管の圧力低下が起こると、家庭での断水につながる等、水道サービスへの著しい影響があります。また、地面への染み出しによる道路・私有地への影響も見過ごせません。

このため、市町村の水道局では漏水を早期に発見し、すぐに修理をすることが重要となっています。

4.漏水の見つけ方

それでは、市町村の水道局ではどのように漏水を検知しているのでしょうか。

良く行われているのが点検です。

日常点検

水道管が埋設されている道路の上を目視で確認し、地上まで漏水していないか、路面凍結していないか、地面の陥没・ひび割れがないか確認

弁類があけっぱなしになっていないか目視で確認

定期点検

老朽化した水道管を対象に、埋設されている道路上から聴診器のようなものをあて、漏水音がするかしないか確認

定期的に水道管内を洗浄

実際のところ、厚生労働省が行った調査によれば、日常点検の実施率は40%、定期点検の実施率は25%という低い状況です。

なぜ点検が行えないかを見てみると、

実施の必要性は感じているが、実施に必要な体制が確保できない

管路は、必ずしも供用年数に比例して、機能が低下するものではないことから、どの管路から実施したらよいか分からないため

等の理由が挙げられています。

これを裏付けるように、日本における水道管(上水道・下水道を含む)の総延長は約67万kmと言われており、そのうちの10~15万kmが法定耐用年数を超えて利用されています。

水道職員数が減少の一途をたどる中で、点検を行わなければならない水道管の長さはどんどん長くなっています。

ここまで見てみると、水道管からの漏水発見は、市町村水道局の重要課題にも関わらず、

点検をすべき水道管の長さがとてつもなく長い

点検が目視や音に頼ったもので人手がかかる

そのため、点検をしたくても人手が足りなくて、点検しきれない

必ずしも古いところからのみ漏れるわけではなく、どこから点検していいかわからない

というように、効率的に点検に取り組めない状況となっています。

5.効率的な漏水検知ツール

世界に目を向けると、人の目や耳に頼らない漏水検知ツールがあります。ここでは、世界の漏水検知ツールや、天地人やその他企業による漏水可能性リスク判定サービスを紹介します。

以降の内容は有料となります。

(この記事のみ購入する場合は、200円です。月に3~4記事が月額500円になるサブスクリプションプランもご用意しております。)

記事に関するご感想・記事の内容のリクエスト等がございましたら、info-note@tenchijin.co.jpまでお気軽にご連絡ください。

ここから先は

¥ 200