【備忘録】造血幹細胞移植について(R4.12時点)

※かなりの長文+リンク多数です。読まれる際にはご注意を※

今回は久しぶりに備忘録。『急性リンパ性白血病』の診断をされてから約1年半、ついにひとつの大きな治療が始まるということで、備忘録としてこれまで受けた治療、これから受ける治療を振り返ってみようと思う。過去には白血病というもの全般について記録している。

これが同じような病気の治療に励む方やその関係者などの目に触れた時に少しでも参考になってくれればと思う。

0.これまでの治療行程

0-1.寛解導入療法(&ステロイド療法)

白血病は病状の進行がはやく、診断されたらすぐに入院し、治療開始。

この治療では骨髄中の白血病細胞を減少させ、完全寛解状態(白血病細胞5%以下)までもっていくことを目標として治療を受けた。ちなみにこの治療で寛解状態までもっていけた場合には、その状態を『第一寛解』という。

治療内容はステロイドや『オンコビン』『ロイナーゼ』等を中心とした複数の抗がん剤を服用、髄注を行う治療となり、約90%の患者さんが寛解状態に達するとされている。

治療が始まって数日、早速人生で最も死にかけた経験をした。

体調が落ち着いて死にかけた原因を先生と分析してみた結果、『抗がん剤による副作用というよりも精神的なストレスによる可能性が高い』との分析となり、自分のメンタルの弱さに笑いつつも死ぬほど痛かったので無事に回復してよかったと思えた。

退院直前に行った骨髄穿刺で『第一寛解』状態であることを確認。

後に教えてもらったが、この時点では微小残存病変(MRD)は陽性。

0-2.地固め療法①~⑤

第一寛解状態に入ってもそのまま放っておけば、そこから体内に残っている白血病細胞が再び増え始めると『再発』となってしまうため、そうならないよう寛解導入療法と同程度の強度の抗がん剤治療を繰り返すことで、体内の白血病細胞を可能な限り減少させることを目的とした治療が地固め療法となる。

【地固め療法①】

『シタラビン』を中心とした抗がん剤治療

投薬時間は3時間程度だが、投薬中は15分に1回のうがい、1日4回の点眼が非常に面倒だった。寛解導入療法では別のダメージで手いっぱいだったが、副作用による吐き気と発熱、味覚障害を初体験、ご飯の匂いで吐き気を催すことがあることを初めて知った。

【地固め療法②】

『メソトレキセート』を中心とした抗がん剤治療

抗がん剤の24時間投与を初体験、寝てるうちに管を抜くんじゃないかと心配したが意外に慣れてた。体内に残ると副作用が厄介なので点滴と経口で大量の水分を補給し定期的に尿測。結果的にph値がひっかかり点滴を延長している間の副作用がひどかった。

地固め療法③開始前に血球値が回復せず、1か月以上治療が再開できない時期があった。当時は『再生不良性貧血』の可能性などを疑い週1で骨髄穿刺をしたり、現在予定している治療を中断して移植を行うべきか先生とともに非常に悩ましいところまでいっており、家族への病状説明と移植の説明を行う段階まで進んでいた。

この頃がメンタル的にも1番へこんでおり、担当の看護師さんや先生に愚痴を聞いてもらうことも多く、その中で『筋肉は裏切らない』の金言をいただき、体を動かしながら状況の変化を待っていた。

結果として入院してから1か月半頃、ゆっくりと血球が回復を始めた時は涙が出るほど喜んだ記憶がある。

あわせて、MRD測定が(ゆらぎあり)陰性であることも確認できた。

【地固め療法③】

寛解導入療法と同様の治療。

前半戦は血小板の減少等も相まって毎日のように鼻血が出ていた気がして、後半戦は手足をよく攣っていた。副作用は最初の寛解導入療法と比較してかなり軽微だった記憶。

あわせて、MRD測定が陰性であることも確認できた。

白血病の治療とは直接関係がないが、『巻き爪』の処置、『親知らず』の抜歯をした。車いす生活が思ったよりも大変だったし、親知らずは抜いた部分の肉が口の中でビロビロしてて気持ち悪かった。笑

【地固め療法④】

地固め療法①と同様の治療。

やはりシタラビンを服用した後は体調不良と味覚障害が出てしまうので、冷やしたおにぎりやウィダーを無理矢理流し込んでいた。それでも発熱等は地固め①ほどつらくはなかったので、リハビリ等のおかげだろう。

あわせて、前回に続きMRD測定が陰性であることも確認できた。

【地固め療法⑤】

地固め療法②と同様の治療。

『メソトレキセート』の24時間服用が非常に面倒。点滴と大量の水分補給で乗り切ろうと頑張ったけど、結局副作用がきつく、味覚障害も出てきて食べるモノに困りながら冷えたおにぎりやらを無理くり食べてた。

地固め療法⑤を終えて退院したのち、『維持療法』の開始に向けて血球の回復を待っていた。途中肝臓の数値が基準値を大きく上回ったりしたり体調不良等もあったが、その間も定期的に外来受診を行い骨髄穿刺やPET-CTなどを行いながら様子を見るという期間が結局3か月くらいあった。先生曰く自分は抗がん剤の副作用が強く出てしまう性質みたいなので仕方がない。

しかし、その途中に行われた骨髄穿刺でMRD測定が陽性に転化していることが確認された。

0-3.維持療法

寛解導入療法、地固め療法で十分に減少した白血病細胞が増加することを防ぎ、今以上に白血病細胞を減少させるために行う治療。

だが、維持療法開始前にMRD測定が陽性に転化していたので、どちらかというと移植まで再発を防ぐための、『その場しのぎ的な治療』という感覚で治療が始まった。

治療内容は各クール初回に『オンコビン』を外来で服用、自宅で週に1度『メソトレキセート』を、毎日『ロイケリン』を服用するというもの。

しかしいざ始めてみると、1クール目開始早々に副鼻腔炎となり、期間中ほとんど投薬を中断したり、血球の低下が激しかったので2クール目以降も服用する抗がん剤の処方量を通常の半分にするなどして体への負担を減らしつつ効果を期待して治療を進めた。

この頃は再発の可能性がちらつき、自分が本当に生きていけるのか不安になり、メンタルがかなり崩れていた記憶がある。

そうは言っても治療を進めなければ確実に死んでしまうため、維持療法に並行して移植のドナー探しを行った。白血球の型(HLA)が合うドナーさんが国内の骨髄バンクにおらず、外国のバンクに数人いる、という状況だった。(どうやら血筋のどこかで外国の血が入っているらしいことをこの時に初めて知った)

バンクに適合する人がいないため、親族内で適合する人がいないか、(量、型が)適合する臍帯血がないかどうかを探すことになった。

最終的には親族内に型が半分合致する人がおり、ドナーになることについても了承してもらったため、ハプロ移植を目標にして次の治療ステップに進むことになった。

なお、維持療法によりMRDが陰性に転化することはなかったが、寛解状態は維持することができた。なのでこの時点では『これまでの医学的には白血病は治っているが、臨床研究においては再発の可能性を含む状態』という何とも言えない状態となっている。

0-4.再寛解導入療法(Hyper-CVAD療法)

再寛解導入療法は再発してしまった場合に、これまで服用していない抗がん剤を用いて再度寛解状態までもっていく治療。自分は再発はしていないので表現としてはあまりふさわしくないかもしれない。

Hyper-CVAD療法は『エンドキサン』を中心として複数の抗がん剤を一気に服用し、体内の白血病細胞を減少させていくもの。エンドキサンの副作用として心臓に負荷のかかる抗がん剤だそうなので24時間体制で心電図でモニター監視を行っていた。就寝時に心拍数が40くらいまで低下し、看護師さんが飛び込んでくるということが何回かあった。(徐脈といわれる状態らしくスポーツマンなどにも同じような状態になる人もいる)

Hyper-CVAD療法に並行して、移植のための準備を進めた。

移植を行う前段に『放射線治療』があるため、放射線照射を受けるためのマットやマスク等の固定器具の準備を行った。(体調を崩して発熱がひどい中1時間以上パンツ1枚でマットの上に寝転がされるのは辛かった…)

加えて、身体機能的に移植に対応できるのかどうか、消化器外科や耳鼻科、呼吸器内科、放射線科等で検査を受けた。心機能が昨年に比べずいぶん低下しており、この1年の抗がん剤治療による体へのダメージを再認識した。それでも移植ができる範囲の状態なので、移植に向けてステップを進めることになった。

退院後、当初は10日ほどの退院期間を経て移植入院の予定だったが、家族が順番でコロナに感染したり、いつまで経ってもPCR検査が陽性のままで入院できなかったりで、結局12月まで入院が延期となってしまった。

白血病の標準治療は大きく3種類あり、『化学療法』、『放射線治療』、『造血幹細胞移植』(以下、移植)がある。ここまでの1年強の期間は化学療法のみで白血病細胞の根絶を目指していたが、結果としてそれが難しいと判断し、移植を受けることを選択した。

移植に際しては、その標準療法のすべてを導入して徹底的に白血病を根絶していく治療となる。強力な治療となる反面これまで以上の副作用や合併症のリスクもはらむため入念な準備と対応が必要とのことで各種検査を行ったうえで進めていくことになった。

ここからは、これから治療を受けるので、先生から受けた説明内容やインターネット上で検索した情報をもとに記載している。移植後体調が落ち着いてきたら随時更新できればと思う。

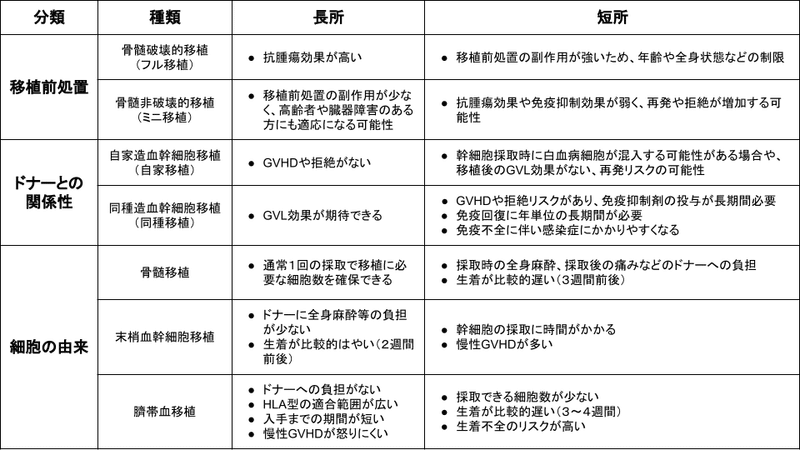

まず移植にはいくつかの行程があり、その行程にも年齢や体調によりいくつかの種類が存在する。

年齢や身体機能等を鑑みて、自身は以下の対応となった。

・移植前処置:フル移植

・ドナーとの関係性:同種移植

・細胞の由来:末梢血幹細胞移植

1.これからの治療①【移植前処置】

移植前処置は移植の前に可能な限り白血病細胞の減少させ、あわせて自身の免疫細胞を抑制することを目的とする。これによりドナーから移植された造血幹細胞が骨髄に根付き(=『生着』)やすくなる。

自分は比較的年齢も若く、心肺機能等も問題がなかったため、『フル移植』を行うことになった。

1-1.放射線治療(全身放射線照射)

移植前処置での放射線治療は全身照射となり、体内に残っている白血病細胞をできるだけ潰し、ドナーの造血幹細胞を受け入れる準備を行う。ただし、全身照射となるため正常な細胞にもダメージを与えるため、様々な副作用が発生する可能性がある。

1-2.化学療法

化学療法自体はこれまでのものと同じように抗がん剤等を利用するが、移植前処置にしか服用しないような強力な抗がん剤を服用することになる。

自分はフルダラ、ブスルフェクスを服用することになった。特にブスルフェクスは副作用も強いようで、それにあわせて吐き気止め等も複数服用する様子。

2.これからの治療②【造血幹細胞移植】

自分は前述のとおり親族から事前に採取した造血幹細胞を移植してもらうが、移植と言っても臓器移植等とは異なり、点滴や輸血のような形で行われる。そのため時間も30分から長くても2時間程度で終わるし、麻酔等もない。

しかし他人の血液を入れるわけで拒絶反応などの予想外の作用が発生する可能性もあるため、移植中は担当看護師、主治医、コーディーネーターさん等がみんなに見守られるそう。

3.これからの治療③【経過観察】

前処置により、これまで自分の体で作られていた造血幹細胞がなくなり、ドナーの造血幹細胞が体に根付く(=生着)ことを待つことになる。生着の前後や移植移行には様々な体への反応が起こるため、注意が必要になる。

3-1.生着

移植された造血幹細胞が自身の骨髄に根付き、血球等の造血が始まり、一定の基準まで白血球(好中球)が増加したことを生着という。それにより体に徐々に免疫機能が戻るが、それまでは全く免疫機能がなくなるため、感染症等に対して細心の注意を払わなければならない。

生着時には『生着症候群』という反応が出ることがあり、それに対しても早めに対応が必要。

また、移植後もドナーの造血幹細胞が体に根付かず、体内で造血が行われない状態が一定期間以上続くと『生着不全』と診断される。

この状態になると、免疫機能を司る好中球が体内で作られないため重大な感染症に感染するリスクが高まり、血小板が増えず出血が止まらなくなるなど生命の危機に瀕することになる。そうなった場合には輸血や免疫抑制剤などを使用しながら再移植の準備を行っていく必要がある。

3-2.GVHD(移植片対宿主病)とGVL(移植片対腫瘍効果)

ドナーの造血幹細胞が生着するとドナー由来の血液細胞が体内で増加し、それにより発生したドナー由来のリンパ球が自身の体を異物とみなし、攻撃するという『GVHD』反応が起こることがある。GVHDが重症化すると体へのダメージが大きくなるため、免疫抑制剤等を用いて治療することになる。

GVHDは移植早期に発生する『急性GVHD』と中期以降に発生する『慢性GVHD』に分けられる。(最近では発生する症状により分類することもある)

一方でドナー由来のリンパ球が体内の白血病細胞を攻撃する『GVL』がある。これにより移植後の再発を抑制する効果も期待できる。

先生曰く、このGVHDとGVLはコインの裏表のような関係らしく、免疫抑制剤でGVHDを抑えればGVLも抑えられるようになってしまうため、そのバランスを見極めるためにも日常的な身体状態の観察等が必要になる。

3-3.感染症

移植後に注意しなければならないのはGVHDだけでなく、感染症対策も必要になる。元々ひとの体の中には様々な細菌や真菌などが存在しているようで、移植前後の免疫能力の低下で再活性化することもあるので、それに対しても注意が必要になる。

移植後も1~2年間は様々な感染症への感染に注意して生活する必要がある。

3-4.合併症と再発

移植後にも合併症等のリスクが付きまとう。白内障や角膜炎、ステロイドを長期間服用することで発生する骨壊死などのリスクもあるため、移植後も合併症に注意が必要。

ここまで副作用や合併症、感染症のリスクもある移植を行っても、再発してしまうことがある。病状が進行した状態での移植であれば再発のリスクも上がってしまう様子。現在の自分は寛解状態は維持できているもののMRD測定は陽性という微妙なラインでの移植となる。

再発した場合は免疫抑制剤の中止などで様子を見て、治癒が見込めない場合には再移植を行わなければならず、再移植は合併症による死亡率も上がってくる。

ここまでが現時点でのまとめになる。色々と怖いことも書いてきたが、結局できることは「体を動かしよく食べよく寝て、何かあればすぐに看護師さんや先生に報告する」というところに行きつく。

特に移植後は体に色々な副作用やGVHDなどが出てきたりするので、そこら辺は多くの症例を見た看護師さんや先生に診てもらうことが大事で、ある意味では自分はただ耐えるだけと考えられる。幸い看護師さんも先生もいい人が多いので、頼らせてもらおうと思う。

最後までお読みいただき、

ありがとうございました!