【書評】〝対岸〟から見た『2016年の週刊文春』

※これは、水道橋博士主宰の「メルマ旬報」で2021年1月に配信した原稿に一部、手を入れたものです。

人は環境に大きく影響を受ける生物である。ぼくたちの周囲の物書きをざっと見回しただけでも、出版社出身なのか、新聞社出身なのか、編集プロダクション出身なのか、あるいは一度も会社組織に所属したことがないのか、によって肌合いが異なる。そして、同じ出版社でも〝社風〟が違う。

ぼくは二十代の頃、ノンフィクション作家の一志治夫さんの自宅で開かれる飲み会にしばしば顔を出した。顔の広い一志さんらしく、評論家の坪内祐三さんの他、小学館、講談社、文藝春秋など多くの編集者とそこで知り合うことになった。あるとき、帰り際ぼくの小学館の先輩だった飯田昌宏さんが「文春って、みんな仲がいいんだよな」とぽつりと呟いたことがあった。

ぼくたちのいた週刊ポスト編集部は、班ごとに企画を競わせていたこともあり、班が違えば、競争相手だった。斑を率いるデスクや副編集長同士は仲が良いとはいえず、班の壁を飛び越える付き合いは限られていた。文藝春秋も、もちろん編集部内で企画を競っているはずだが、取材、原稿執筆に入るとみんなが協力しているという。同じ出版社でもずいぶん違うものだと思った記憶がある。

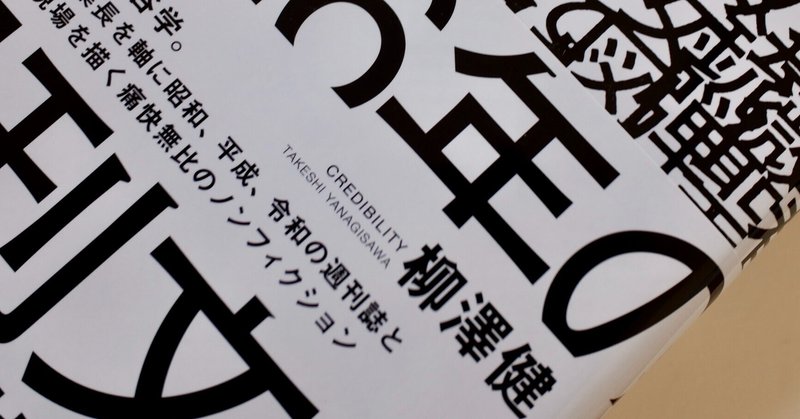

そんなにぼくにとって、週刊文春出身の書き手である柳澤健さんの『2016年の週刊文春』は興味深い本だった。そして、読み進めるうちにぼくは彼らの〝対岸〟にいたのだと思った。

〈「健五さんは、編集部で新聞を読んでると怒るんだよね。新聞くらい家で読んでこい。昼飯も食堂で食うな。外で食ってこい。そのくらいのカネは出してやるって。お前のアタマなんかたいしたことない。貧弱な頭蓋骨が一個しか入っていない。外に出て一〇人優秀な人、新しい人に会えば、素晴らしい頭蓋骨が一〇個増えることになる。これをやらないと編集者は生きられないよ」〉

文藝春秋の編集長だった田中健五氏の言葉である。

人に会うことを怠る編集者が増えれば、雑誌から活力が失われる。大手IT企業などで社食が充実しているなどと好意的に取り上げられた記事を読むと、ぼくは反発を覚える。ブロイラーであるまいし、同じ場所で同じようなものを食べて、面白い物が作れるはずがない、と。

〈田中健五が編集者として最も優れていた点は、子供のような「なぜ?」という疑問を持ち、普通のインテリには恥ずかしくてできないような根本的な質問を、信頼できる専門家に率直にぶつけられたことだ〉

先入観に囚われず、根本的な質問を信頼できる専門家に率直にぶつけられることは、編集者のみならず取材者にもっとも大切な資質だ。

ぼくが編集長を務めている鳥取大学医学部附属病院広報誌「カニジル」では、医師の説明で分からない場合は、恥ずかしがらず必ず聞き返すように指示している。医師たちは専門用語を多用しがちだ。聞き手が分かった振りをすると、大切なことを聞き逃してしまう。取材の場では、無知を恥じる必要はない。最も恥ずべきことは、理解していないまま、意味不明の原稿を書くことだ。

〈日本の新聞は総理大臣との関係悪化を恐れて、〈田中角栄研究〉を無視してきた。「文春は何をやっているんだ。そんなこと、俺たちはみんな知っているんだぞ」などと文春の編集者を嘲る記者までいた。

だが、朝日の報道を皮切りに大量の記事が新聞各紙に出た。外国のメディアが大きく扱わなければ、日本の新聞は何ひとつ書けなかった、ということだ〉

立花隆氏による「田中角栄研究――その金脈と人脈」が掲載された文藝春秋が発売された後、新聞やテレビは沈黙した。外国人記者クラブで田中角栄氏が講演。外国人特派員が文藝春秋の記事に基づいた質問を行い、その狼狽した田中氏の様子をワシントンポストが報じた。朝日新聞が社会面で「アメリカの反応」としてようやく取り上げ、火が付いた。

新聞(やテレビ)の体質は残念ながら、今も変わっていない。

〈雑誌は作るだけではおもしろくない。売れなくては。そう考える花田は、販売にも並々ならぬ熱意を燃やした。書店、駅のキヨスクや売店、コンビニエンスストアなど都心から郊外の約二〇軒を選んで定点観測した。雑誌の棚に『週刊文春』があれば、必ず棚の一番目立つところに置き直し、ライバルの『週刊新潮』は奥の目立たないところに押し込んだり、他の雑誌の下に置いた〉

花田とは、週刊文春編集長時代の花田紀凱氏だ。

ぼくが週刊ポスト編集部にいたのは九十三年七月から九十九年年末まで。この間、週刊ポストは最も売れている総合週刊誌であり、週刊文春に部数で負けたことはなかった。その立役者であった、故・岡成憲道さんは同じ行動をしていた。岡成さんは花田氏と付き合いがあった。もしかして、花田氏のやり方を真似ていたのかもしれないと思った。上に立つ人間のこうした執念が、編集部の士気を高める。週刊ポスト時代のぼくたちにとって、花田氏は本当に手強い敵の大将だった。

〈『週刊文春』に優秀な記者たちが集まってきたのは必然だった。

〈『少年A』この子を生んで〉(一九九九年三月二五日号および四月一日号)の大スクープをとり、のちに『週刊朝日』編集長に就任する森下香枝、元『FRIDAY』でのちに『フォーブスジャパン』編集長となって『福井モデル』(文春文庫)も評判を呼んだ藤吉雅春、のちに『週刊文春』で貴乃花の連載〈我が相撲道〉を手がけることになる石垣篤志、『週刊ポスト』から移籍してきた『巨人軍「闇」の深層』(文春新書)が好評を得た西崎伸彦らである〉

西崎氏は駆けだしの頃、ぼくと一緒に仕事をしてた。彼が文春に移り、取材記者として結果を出していることを、後になって知った。彼が結果を出していることを誇らしく感じると同時に、古巣の週刊ポスト編集部では彼が存分に力を発揮できない環境になっているのだと寂しく思った記憶がある。

〈「名誉棄損訴訟のしんどいところは、書いた側に立証責任があること。甘い取材やったらどんどん負けていく。おもろい話は載せたいけど、裁判で負けるくらいならは書かない方がいい。だから『週刊現代』や『週刊ポスト』はどんどんシュリンク(萎縮)していった。

現代はポストはデータマンとアンカーマンの分業制。事件現場で取材して記事の元になるデータ原稿を書くのが特派記者の仕事で、社員編集者はデータ原稿をまとめるだけのアンカーマン。事件現場には行かないんです。一方、文春や新潮は、社員も特派記者も取材から執筆まで全部やるから鍛えられ方が違う」〉

これは週刊文春に特派記者として所属していた西岡研介さんの証言だ。

ぼくが週刊ポストにいた時代、前出の岡成さんは編集者になるべく現場に行くように指示していた。そして、全てではないにしても、一定数の社員編集者は、取材現場に行き、原稿まで書いていた。アンカーシステムを柔軟に運用していた。ぼくはそうした先輩のやり方を見習っていたものだ。今、ぼくが週刊現代等で取材するときは、ほぼ必ず社員編集者が立ち会っている。

ただ、西岡さんの指摘も正しい。

ぼくが週刊ポストを去る九九年ごろから、現場を嫌がる若手社員編集者が増えていた。高給を保証されている社員が安全な場所に留まり、外部記者に汚れ仕事を押しつけて、深い取材が出来るはずがない。

これ以外にも、『2016年の週刊文春』には興味深い話が沢山詰まっている。出版やWEBに関わる人間はもちろん、もの作りに関心のある人間には是非読んで欲しい。

幅広い取材をした上で、読み物としてきちんとまとめた柳澤さん、そして彼に伴走した担当編集者の(拙著『電通とFIFA』の担当でもある)樋口健君に敬意を表したい。

ただ、〝対岸〟にいた自分だからこそ、敢えて指摘したいことがある。

まず、週刊文春が「ヘアヌード」により、週刊ポストと週刊現代に抜かれたとあるが、これはあくまで〝週刊文春史観〟である。

ヘアヌードを載せて部数が伸びるほど、読者は馬鹿ではない。グラビア、特集、連載、編集部の士気を合わせた総合力が部数となって現れる。あの時期に関しては、週刊ポストと週刊現代は、特集でも、週刊文春よりも時代の空気を掴んだ記事を作っていた。

さらに――。

ぼくは小学館退社後、週刊文春の強引、思い込みの激しい記事に何度も辟易としてきた。

例えば――。

2012年10月25日号の週刊文春では

〈事務所維持費7億円を裏献金 橋下「維新の会」資金源は新興宗教 生長の家〉という記事を〈告発スクープ〉と大々的に打っている。記事では〈維新の会の幹部〉と名乗る人間の、生長の家から〈大阪市の特別顧問でもある中田宏・前横浜市長が引っ張ってて、東京事務所の維持経費分を支援してくれることになった〉という〝証言〟が載っている。

これは全くの誤報である。

ぼくは中田宏さんを長期間取材し『維新漂流』という本を書いた。中田さんは週刊文春の取材に対して、全くの事実無根だと否定しているにも関わらず、匿名の、かつ事実確認をしていない証言だけで四ページを作った。

この記事の中で〝横浜市議〟が中田さんの横浜市長時代の話を語っている。これも全くの嘘だ。中田さんは『政治家の殺し方』という本でこれらを否定している。週刊文春の編集部は、不勉強でこれらの資料に目を通していないのか、あるいは予め決められたタイトルに合わせて、出鱈目な記事を作ったのか。どちらにせよ、悪意が感じられる。政治家だからといって、何でも書いていいわけではない。

また、昨年、週刊文春はのんこと能年玲奈に関する記事で、彼女の前所属事務所であるレプロエンターテインメントに全面敗訴している。

判決文はこうだ。

〈被告らは、報道機関としての使命を忘れ、報道しようとする内容が真実であるか否かについて客観的な見地から調査し検証することをおろそかにし、裏付けもないまま、単なる主観的な主張にすぎない内容を訴え流布させることを優先して、本件記事の報道に及んだものと断ぜざるを得ない〉

ここまで裁判所が踏み込むのは異例だ。

ぼくは週刊現代の『ザ・芸能界』という不定期連載の中で、レプロとのん側の弁護士双方に取材した。取材力のある週刊文春編集部も、ぼくと同様のデータを掴んでいたはずだ。

週刊文春の記事は、いたいけな若き女優に大手プロダクションが隷属を強いているという結論先にありきで、その物語に不利な証言は敢えて目を瞑っていた。

取材では、時に裏付け取材が上手く行かず、危ない橋を渡ることがある。ぼく自身、自分が書いた記事が全て正しかったとは言い切れない。そのため可能な限り取材するが、もしかして新たなデータ、証言が存在するのではないかという、恐れを持ち続けている。

その意味で取材途中から〝物語〟を作るのは、影響力のあるメディアとして問題外だ。相手が芸能プロダクションだから、何を書いてもいいはずはない。

週刊文春編集部はしばしば朝日新聞を〝攻撃〟してきた。この両者は、自分たちの考えや記事の正しさを疑わない、無謬性において非常に似通っているようにも思う(〝対岸〟の週刊ポストや週刊現代は、週刊誌的な粗さを自覚しており、分をわきまえている。可愛げがあるともいえる)。

『2016年の週刊文春』で、花田氏はこう語っている。

〈週刊誌だから、時には相手の嫌がることも書かないといけないだろう。だけど、書かれた本人が読んで、ああ文春に書かれちゃったらしょうがない、と苦笑いして許してくれるくらいのところで止めておけって〉

至言である。

〝文春砲〟などと名乗って、芸能人のプライバシーを暴き、社会的に抹殺してしまうことは当事者にとっては、苦笑いどころではない。明らかにやり過ぎであり、ぼくが知る限り、あちこちから怒りの声が聞こえてくる。

〈アメリカを代表する週刊誌は、正確性、客観性の高い記事を掲載し、多くの読者から信頼を得ている。翻って日本の週刊誌はどうか。モラルに乏しく、思想もなく、働きづめのサラリーマンの束の間の娯楽として、主観的かつ感情的な記事を書き散らしているだけではないのか?〉

これは田中健五氏が、アメリカでタイム誌編集部などを視察して戻ってきたときの描写だ。

主観的かつ感情的な記事を書き散らしているという言葉は、週刊文春へ跳ね返ってくるのではないか。

先に書いたように、文藝春秋の社風であるようだが、柳澤さんの筆は週刊文春、文藝春秋に優しい。文藝春秋が出版界で果たしてきた功績は大きい。しかし、仲間への甘さは、身内びいきにも繋がる。

敢えて厳しく書くのは理由がある。

前述のように記者クラブ制度の下で動いている新聞、あるいはテレビには、ジャーナリズムの本分である権力監視の意識が極めて薄い。週刊誌(的)なジャーナリズムの役割はますます重要になる。

これまで雑誌は書き手の揺籃の器であった。ぼくや柳澤さんは、雑誌に育てられてた人間である。十分な費用と時間を掛けて調査報道、人材育成できるメディアは限られている。

週刊文春が乗り出しているデジタルの読者たちは、紙の読者と比べて、気まぐれで、激しく掌返しをする。だから怖い。週刊文春には、高下駄を履いて転んで欲しくないのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?