葬送と勝利の大交響曲

【注意書き】

筆者の完全な主観が多く含まれます。その点はお含みおき下さいませ。

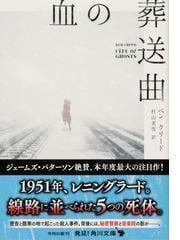

血の葬送曲

著者:ベン・クリード(村山美雪:訳)

出版:角川文庫(2021年)

1951年10月、スターリンの恐怖政治下にあるレニングラードで、猟奇的な殺人事件が発生する。線路上に整然と並ぶ5つの死体は、顔の皮膚を剝ぎ取られ、歯を抜かれ、奇妙な衣装を着せられていた。捜査に当たるロッセル警部補は、犠牲者たちのありえない共通点に気づき、震撼する。誰も信じられない密告社会で、濃密な死の空気に包まれながら、元ヴァイオリン奏者の警部補は恐ろしい真実に迫っていく。本格的歴史警察ミステリー。

今回はクラシック音楽に関係するミステリーとして、ベン・クリード「血の葬送曲」をレビューする。

上記のあらすじに書かれているように、本作は1951年のレニングラード(現在の名称はサンクト・ペテルブルグ)が舞台として、猟奇殺人事件を捜査する刑事を主人公にした警察小説である。勘の良い読者はすでにピンときていると思うが、本作はショスタコーヴィチが作曲した交響曲第7番《レニングラード》が関係している。

以下はミステリーの本筋にあまり触れないようにして、ストーリーにまつわる音楽的な要素を取り上げていきたい。

交響曲第7番《レニングラード》

1941年6月22日、独ソ戦は突如、勃発した。当時、レニングラード音楽院で教授を務めていたショスタコーヴィチは故郷に家族と留まり、人民義勇軍に志願するも却下され、消防士として働き始める。そして、7月から交響曲第7番《レニングラード》の作曲を開始する。

戦況は悪化の一途を辿り、ドイツ軍は9月8日にレニングラードを完全に包囲する。物資倉庫が空襲に遭い、食糧危機が迫る中でもショスタコーヴィチは作曲を続け、9月29日に第3楽章までを完成させる。だが、政府からの勧告を受けて、ショスタコーヴィチも故郷を離れざるを得なくなり、家族とともにクイブィシェフに疎開する。疎開後は作曲が滞ってしまうが、12月5日にモスクワで赤軍が総反攻したという報せを聞いて作曲を再開し、12月27日に第4楽章を含めた全曲を完成させた。ショスタコーヴィチは政府機関紙「イズベスチヤ」に以下のコメントを発表した。

交響曲第7番はこの我々の戦いの、来るべき我々の勝利の叙事詩である(中略)。我が国のファシズムとの戦い、敵に対する我々の来るべき勝利、我が故郷の街レニングラードに、私は交響曲第7番を捧げたい

《レニングラード》交響曲の世界初演は1942年3月5日、クイブィシェフで行われた。そして、同年8月9日にはドイツ軍に包囲された都市で初演された。この時、レニングラード放送交響楽団を指揮したカール・エリアスベルクは本作に登場する。

第2のショスタコーヴィチとされる作曲家

本作では、ニコライ・ニコライエヴィチ・ヴロンスキーという作曲家が重要人物として登場する。彼は作中で「第2のショスタコーヴィチ」と称されており、「神曲」や「罪と罰」を題材にしたオペラを作曲し、最新作は約900日に及ぶ包囲戦を主題にした《封鎖》というオペラである。また、ヴロンスキー曰く《交響曲第3番》は共産党の機関紙「プラウダ」から反ソ的だと批判されたとのこと。

ヴロンスキーのモデルとなった作曲家は実在すると思われる。これは推測になるが、モデルの最有力候補はティシチェンコになるだろう。

ティシチェンコはレニングラード音楽院でショスタコーヴィチの教え子に当たる作曲家である。ティシチェンコがヴロンスキーのように傲慢で強権を容赦なく振う、熊のような大男というわけではないが、900日に及ぶ包囲戦やダンテをモティーフにした交響曲や声楽作品を作曲している点は似ている。

登場人物のモデルをあれこれ想像するのも、クラシック音楽ファンとしては興趣が尽きない。

史実との相違

本作では若干、史実との相違が存在する。

※ここから先は小説の重要な核に触れるため、未読で何も知りたくない方は読み飛ばしてもらいたい。

戦時中は芸術も「大祖国戦争」の下で総動員されたことを受け、本作では戦意高揚を主題にした音楽をショスタコーヴィチとヴロンスキーが競作し、品評会でヴロンスキーが負けたことになっている。

実際は上記のようなことは無かったはずだが、ショスタコーヴィチは《レニングラード》交響曲のモスクワ初演が成功したことを受け、スターリン賞の授賞が決定している。おそらくはこの点を翻案したと思われるが、ヴロンスキーが発表したのは《ラスコーリニコフの饗宴》という題名の協奏交響曲だった。ソプラノ独唱、ヴァイオリン(2名)、クラリネット、ホルン、トランペットのソロを持ち、伴奏は室内管弦楽が担うとのこと。

作中で「無味乾燥」と評されたヴロンスキーの楽曲に対する個人的なイメージでは、シュニトケの《合奏協奏曲》第1番やボリス・チャイコフスキーの《パルティータ》を連想させる。これらの作品と同様に、《ラスコーリニコフの饗宴》も無調や十二音技法を駆使し、点描のように音列を並べただけの現代音楽だった場合、審査員の当惑が眼に浮かぶようである(※)。

後年にショスタコーヴィチは知人に「ナチズムはファシズムの唯一の形態ではない」と述べ、《レニングラード》交響曲はソ連も含めた暴力・抑圧を対象とした作品であると示唆したとされるが、単純に「暗黒から闘争を経て歓喜に至る」型式と取れる交響曲の対抗作としては、《ラスコーリニコフの憂鬱》は分がかなり悪いように思える。

小説のバックグラウンド

ショスタコーヴィチの《レニングラード》交響曲を小説の重要な核に取り入れたり、ヴロンスキーの音楽的な造詣は著者の経歴によるところが大きい。

ベン・クリードはクリス・リッカビーとバーニー・トンプソンの2人で書く場合の筆名であるが、音楽的な要素に関する個所はトンプソンが担当していたと思われる。プロの音楽家を目指していたトンプソンはサンクト・ペテルブルク音楽院でイリヤ・ムーシンの指導を受けていたという。

ムーシンは指揮者よりも指揮法の教育者として有名であり、教え子にはユーリ・テミルカーノフ、ヴァレリー・ゲルギエフ、トゥガン・ソヒエフなど錚々たる名前が並ぶ。日本では斎藤秀雄、オーストリアのハンス・スワロフスキーが似たような人物として該当する。

※ ショスタコーヴィチも似たような逆張りをしている。1945年に発表した《交響曲第9番》は周囲が期待していたような、ベートーヴェンの《第9》ばりに祖国の戦勝を謳う一大交響楽ではなく、30分程度の軽妙な小品だった。

【参考文献】

ユーラシア・ブックレットNo.91 梅津紀雄「ショスタコーヴィチ 揺れる作曲家像と作品解釈」東洋書店(2006年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?