幾原作品の思想について:『ユリ熊嵐』と『さらざんまい』を中心に

筆者は、拙文 『キャプテン・アース』第1話を読む (以下「CEを読む」)において、脚本家・榎戸洋司の作品からにじみ出る思想が (*1) 、「生の哲学」で知られる哲学者のアンリ・ベルクソンの系譜にあるものだと考えた。そしてその中で、西田幾多郎やジル・ドゥルーズといった哲学者にも触れたわけだが、そうした思想が作品の根底にあると感じられるのは、榎戸洋司の盟友であるアニメ監督・幾原邦彦の作品に対しても同様である(あくまで榎戸洋司的な視点から見た場合であるが (*2) )。そこでここでは、幾原監督による直近の二作品『ユリ熊嵐』と『さらざんまい』を主に取り上げ、そのことを確認してみたいと思う。

*1 榎戸洋司「テーマとかっていうのは、表現しようと思わなくても、出ちゃうものなんですよね。その人の生き方とか、考えとか、テーマっていうのは。もっと全然違う他愛のない話をやってても、言葉の端々とか間の置き方に、にじみ出ちゃう」(『薔薇の容貌』)

*2 榎戸洋司「思想面で追い込まれたことはなかったですね。幾原と僕との共通言語がちゃんとあったし、あいつとは思想的に似てるから」(『薔薇の全貌』)参考:幾原邦彦「榎戸さんの脚本を読むとホッとする」(「アニメージュ 1995年7月号」)。

鏡、自己、現実界

二人は、鏡に映る自分の姿を見つめました。月の娘は勇気を振り絞ります。私は空の向こうへ行きたい。だから私は、私を砕く。森の娘も覚悟を決めました。私は空の向こうへ行きたい。だから私は、私を引き裂く。私のスキは本物。鏡は一瞬にして、砕け散りました。そして見つけたのです。その向こうに立つ友達を。娘たちは、ゆっくりと歩み寄ると、ただ言葉もなく約束のキスを友達に与え合いました。こうして約束のキスを果たした二人は、スキの星に導かれ、断絶を越えて旅立ちました。(『ユリ熊嵐』第10話)

『ユリ熊嵐』において、断絶された世界に住むとされる月の娘(紅羽)と森の娘(銀子)は、最終的に「ともだちの扉」と呼ばれる場所で自らの姿を映し出す「鏡」を割り、それぞれ相手の姿を見つけ断絶を越えてゆく。このモチーフはまさに、近代的な二元論の超克や独我論的世界からの解放を目指した西田の思想と重なるものだろう。

絶対の死即生である絶対否定の弁証法に於ては、一と他との間に何等の媒介するものがあつてはならない、自己が自己の中に絶対の他を含んでゐなければならぬ、自己が自己の中に絶対の否定を含んでゐなければならぬ、何等か他に媒介するものがあつて、自己が他となり、他が自己となるのでなく、自己は自己自身の底を通して他となるのである。何となれば自己自身の存在の底に他があり、他の存在の底に自己があるからである。私と汝とは絶対に他なるものである。私と汝とを包摂する何等の一般者もない。併し私は汝を認めることによつて私であり、汝は私を認めることによつて汝である、私の底に汝があり、汝の底に私がある、私は私の底を通じて汝へ、汝は汝の底を通じて私へ結合するのである、絶対に他なるが故に内的に結合するのである。(……)自己の底に絶対の他を認めることによつて内から無媒介的に他に移り行くといふことは、単に無差別的に自他合一するといふ意味ではない、却つて絶対の他を媒介として汝と私とが結合するといふことでなければならない。(西田幾多郎『無の自覚的限定』)

自己が自己の底に自己を越えると云ふことは、単に自己が無となると云ふことではない。自己が世界の自己表現点となることである。真の個となることである、真の自己となることである。(西田幾多郎『哲学論文集第六・哲学論文集第七・「続思索と体験」以後』)

自己はその根底に他者を抱え込んでいるのである。『寄生獣』では寄生獣が人間を食べる(とも食いする)という仕方で、この自己の根底に抱え込んだ他者を表現しているように思われる。他者は決して自己の外にいるのではない。(生越達「『寄生獣』のなかの自己論」)

西田によれば、私とあなた(汝)とを外から包摂するようなものはなく、私とあなたは、絶対的に隔てられているとされる(このことは、月の世界と森の世界が断絶されていることに対応している)。私はあなたの延長にはなりえず、あなたも私の延長にはなりえないのだ。私とあなたが結合するとすれば、それは内的なことだとされる。私は、自分自身の存在(人格的生命)の底に、自分自身を否定する「絶対の他」を認めることによって、内から無媒介的に(「絶対無」を媒介として)あなたに移り行くことが、すなわち、あなたを知ること(相互理解や相互承認)が可能になるというのだ。そして西田は、そうして、自己の最も深い内奥に見られる「絶対の他」に触れることによって、私という存在が否定され、その否定において「私が私であることを知る」のであり(このように自覚することを「絶対無の自覚」と呼ぶ (*3) )、「そこに我々は真の自己を見る」(『無の自覚的限定』)と言うのである(西田の言葉を使えば、「ともだちの扉」とは、月の娘と森の娘の両者を包む基盤となる「場所」に他ならないだろう(「真の場所は自己の中に自己の影を映すもの、自己自身を照らす鏡といふ如きものとなる」(西田幾多郎『芸術と道徳・働くものから見るものへ』)))。

『ユリ熊嵐』では、この自分自身の存在の底――「絶対の他」の手前に、わかりやすく「鏡」が置かれているのであり、それを割って、自己の底という断絶を越える(=内在的世界の根底を通じて、いわば「私」という自分の範囲の外へ出て「他者」と出会う)ことが、西田の言う「真の自己となる(真の自己を見る)」ことに対応していると考えられるのである(「まことに、〈われ〉は、〈なんじ〉と出会うことによってはじめて、真の〈われ〉になるのである。わたしが〈われ〉となるにしたがって、わたしは相手を〈なんじ〉と呼びかけることができるようになるのである。すべての真実なる生とは、まさに出会いである」(ブーバー『我と汝』))。ゆえに、『ユリ熊嵐』における「鏡」を割るという行為は、他の多くの文学作品でも見られるように、まさに真の自己となるための、ある種の儀礼として見ることができるのである(例えば、監督(シリーズディレクター)・幾原邦彦、脚本・榎戸洋司による『美少女戦士セーラームーンSuperS』第36話「鏡の迷宮!捕えられたちびムーン」も、そうしたもののうちのひとつとして見ることができるだろう (*4) )。

*3 「絶対無の自覚」とは、「CEを読む」における「永遠の今」を実感すること、すなわち、榎戸作品における「自由」になることを指している(「絶対無の自覚と永遠の今の体験は、同じひとつの出来事である」(西村則昭「ラカンと禅仏教:言語活動の根源相」))。

*4 より正確に言えば、そこで描かれている「鏡」を割るという行為は、すでに自己を超越して真の自己に触れていると思われるセーラー戦士たちが、再度自分たちの使命を確認する(=再び自己を真の自己へと深めていく)ための行為でしかない。とはいえ、確認的に「鏡」を割るという意味では、かなり儀礼的であると言っていいのではないだろうか。また、榎戸洋司は、『美少女戦士セーラームーン』シリーズに限らず他の作品においても、真の自己に触れ直すような登場人物たちの姿を描き続けている。というのも、常に真の自己(「永遠の今」)に触れ続けることは、およそ普通の人間には不可能なことであるからだ(もちろん理論的には、私たちは常に「永遠の今」の位相に存在していると言えるが、常にそのことについて自覚的でいられるわけではないだろう)。人生とは、そうした確認(反省、自覚)の連続であると言えるのではないだろうか(それは、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』においてシンジが言うように、「当たり前のことに何度も気付くだけ」のことなのかもしれない。カナコ「まだ、私達にも輝きは残っているようね」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第25話))。参考:西園寺「確かに理事長はあの時、あの子を救った〔≒「永遠の今」に触れ、柩から出ることができた〕かもしれない。だが、あの子は今も柩の中にいる」(『少女革命ウテナ』第35話)。

主体 S は鏡にみずからを映すことで、鏡像を介してやっと自己の姿を認知し、はじめて自己に関する認識を手に入れることができる。主体 S はこうすることで、いちおう自己の姿を知覚することができるが、鏡像以外のものはそれを原理上無視し、かえりみることすらしなくなる。オイディプスが己が目を潰して盲目となるまで鏡像を打ち破れなかったように、主体はそれ自身の本来の姿、つまりみずからの背負う真実というものを直視することから構造的に遮られているのである。(…)ラカンによれば主体は鏡像段階を通ることで、自己を外部の他なるもののうちにしか還元できないという他者への疎外を経験することになる。(福原泰平『ラカン―鏡像段階』)

鏡を前にする人間は、ひとりではない。彼は否応なしに彼を囲む世界と関係づけられ、その中へ組み込まれる。鏡を見るとは、外部の世界を受け容れ、自分をその全体性の一部分と見なすことである。カミュはそのようにして獲得される自己同一性を否定的に捉えた。「鏡を取り除かねばならない。」鏡を破壊しなければならない。(内田樹「鏡像破壊 -『カリギュラ』のラカン的読解」)

経験的意識の鏡面に現れてくるような自己を、禅は真の自己でない自己、虚構の「我」、として否定する。真の自己は、まさしくそのような鏡像的自己が否定されつくし、滅尽したところにはじめて現成する。そういう意味で、先ず鏡像的「我」が完全に払拭されなければならない、対他的鏡像はいうまでもなく、対自的鏡像も。だが、鏡像だけを消し去ることはできない。鏡面に映る「我」の姿をあますところなく消し去るためには、それを映し出す鏡そのものを粉砕してしまうことが必要である。(井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス』)

我々の自己は何処までも個的であるのである。我々の自己は意志的存在であるのである。個が何処までも一般を否定する所に、我々の自己が何処までも法を破る可能性を有する所に、我々の自己の存在があるのである。単に一般者的方向に行くことは、却つて自己の自由を否定することである、自己自身を失ふことである。(西田幾多郎『哲学論文集第六・哲学論文集第七・「続思索と体験」以後』)

一般に、「鏡」に映る自己の姿とは、他人が見る(他人が作り上げた)自己の姿を表しているとされ、通常、私という存在は、「鏡」という他人の世界に入り込む(=投げ出される、強いられる)ことによって、この現実世界というある種の幻想を、他人と共有して生活しているわけである(精神分析家のジャック・ラカンは、このように他人と共に言語を用いて活動する領域のことを象徴界と呼ぶ)。西田が、「自己を忘れたる所に真の人格は現われる」(『善の研究』)などという際の自己とは、まさにそうした、「鏡」に映った自己(=却って自己自身を失った自己)のことを指しており、『ユリ熊嵐』において「鏡」を割るという行為は、そうした、他人によって作られた自己というある種の幻想を「根本から」打ち破り、真の自己を取り戻そうとする様を表してもいると考えられるわけである (*5) 。

そして、真の自己――幻想を幻想として把握しながら、しかしそうした幻想こそをかけがえのない現実として受け容れることのできる自己――とは、単なる一般者的方向、すなわち、『ユリ熊嵐』でいうところの「透明な存在」のような方向に行くことを否定する自己であり(他人と共有されていない自己であるのだから当然だ)、それは、「法を破る可能性」さえも持つ自己なのである(これは筆者が、拙文 『少女革命ウテナ』第39話のバーベキューと『桜蘭高校ホスト部』第14話の薔薇について (以下「バーベキューと薔薇」)において紹介した、榎戸洋司の「極道」概念と大きく重なるものであろう)。

*5 榎戸洋司が『忘却の旋律』において描いたように、基本的に幻想を抜け出した先にあるのは別の幻想に過ぎないため(「出口という名の入口」)、「鏡」そのもの、すなわち、幻想を「根本から」壊す必要があるのである(要するに、「鏡」とは、相対的な幻想の世界(仏教的に言えば「我(自我)」)を生み出している根本原因の比喩として考えられるのである。このことは、西田の「場所の論理」が、「述語の論理」と呼ばれていることからも窺い知ることができるだろう(「我とは主語的統一ではなくして、述語的統一でなければならぬ(…)主語的統一たる本体といふ如きものは消失してすべて本体なきものとなる、此の如き述語面に於て意志の意識が成立するのである」(西田幾多郎『芸術と道徳・働くものから見るものへ』))。ちなみに、榎戸洋司は『少年王』において、その根本原因を「〝目〟」で表現している)。

カワウソ「私はお前の中にある欲望を映し出す鏡なのだ」(『さらざんまい』第9話)

〔ラカンにおいて〕まずそれ〔=対象 a 〕は「欲望の原因」とされた。「原因(cause)」という語は、欲望が象徴界において展開されていくのに対し、その原因自体は別の次元(現実界)にあって機能していることを示唆している。対象 a は、われわれが象徴界にあって欲望の主体として生きていく上で、根本的な機能を果たしているのである。更に対象 a は「余剰享楽(le plus-de-jouir)」(失われた享楽の残余物であり、失われた享楽を想起させるもの)とされた。後者をフィンクは rem(a)inder ――「想起させるもの(reminder)」と「残余物(remainder)」を共に意味している――と表現している。(西村則昭「ラカンと禅仏教:言語活動の根源相」)

後期ラカンは、人間主体を象徴界への囚われから解放することによって、去勢の岩盤を突破し、フロイトの限界を超え、「分析の終わり」に到る道を模索する。(…)象徴界への囚われから解放された主体は、それまで象徴界の主体として生きることによって隠蔽されていた、現実界における自己――私はそれを「本来的自己」(真の自己)と呼びたい――を見出すことになるだろう。(……)絶対無とは、われわれを象徴界から脱統合化し、われわれに現実界を体験させるはたらきであると共に、そのはたらきによってわれわれが体験することになる現実界そのものである。(西村則昭「ラカンと禅仏教:絶対無としての現実界の言語化」)

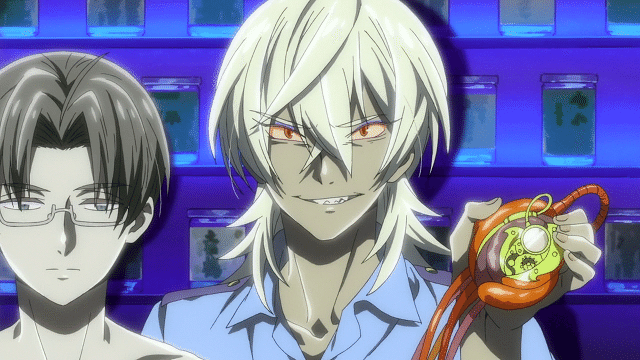

『さらざんまい』においてこの「鏡」の役割は、カワウソが担っている。いくつかの『さらざんまい』に関する考察ブログがすでに指摘しているように、ラカンの「対象 a 」のメタファーとして見ることもできる【ア】という記号が浮遊する象徴界において (*6) 、真の真武の姿を見ることをせず、カワウソという「鏡」の中の世界に入り込み(=去勢され)、偽の真武(=「感情の抜け落ちた人形」)の姿を見ていた玲央は、まさに自己自身を失っていたわけである。

なお、『さらざんまい』に関する考察ブログの中には、欲望フィールドをラカンの現実界(言語化不可能な領域、絶対無)に対応させているものが一部で見受けられる。しかし、欲望フィールドとは、あくまで死の向こう側とをつなぐ境界のような場所であるため、欲望フィールド自体がそのまま現実界を表しているというよりは、象徴界と現実界とをつなぐような領域――あえてラカンに対応させるなら「サントーム」であろうか (*7) ――の表象であると考える方が一般的だと思われる。

*6 もちろん【ア】については、ラカンの「対象 a 」に限らず、例えば真言密教などにおける阿字(ア音)、すなわち、一切の語(音)の始原であり、一切の存在者に内在するもののメタファーとして見ることもできるだろう。参考:武内宣之「〔【ア】は〕標識なのですが、観ている人にとって「生きている」ような感覚……何かしらの存在性が、そこから出てきてくれるとありがたいと思っていました」(「さらざんまい 第4巻 ブックレット」)「なお一切の語言を聞く時、即ち是れ阿の声を聞くが如く、一切の法の生を見る時、即ち是れ本不生際を見る」(『大日経疏』)「此の阿字等は則ち法身如来の一一の名字密号なり。乃至天龍鬼等も亦た此の名を具せり。名の根本は法身を根源となす。彼より流出して稍く転じて、世流布の言となるのみ」(空海『声字実相義』)。

*7 「ラカンは(…)象徴界、現実界、想像界という人間の根源的な三つのあり方をつなぐ、第四の結び目(…)をサントームと命名した。(…)サントームとは私が自分であるための私の本質をなすものとしてあり、私というものの根拠を最終的に示す地点であるという意味を強く帯びることになる」(福原泰平『ラカン―鏡像段階』)。現実界との結びつきを守ろうとすることは、まさに「カオスに潜り」「カオスに立ち向かって」、「ひとつの合成されたカオスを形成する」芸術(というアニメの持つひとつの側面)の役割と言えるのではないだろうか(ドゥルーズ=ガタリ『哲学とは何か』)。また、欲望フィールドをドゥルーズ=ガタリ的に解釈するなら、潜在的な領域あるいは無意識的な領域の一部(欲望機械の運動から生じる無意識)として見ることができるのではないだろうか(「無意識は孤児であり、無意識自身は自然と人間とが一体であるところに生産されるものである。(…)無意識は機械として働くものであり、機械的なるものなのである。無意識は、想像的でも象徴的でもなく、それ自身において《実在するもの》そのものである」(ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』))。幾原作品も榎戸作品と同じように、目には見えない無意識(抑圧されたもの)や潜在的なものを重視するのである(幾原邦彦「目に見えているものが僕たちの世界だと思いがちだけれど、実際には目に見えていない秩序みたいなものも大きな影響力を持っていますよね」(「さらざんまい 第1巻 ブックレット」))。

つまり、『ユリ熊嵐』において最終的に「クマ」と成った紅羽が、まるで神のような存在となって、現実界的な領域(絶対無)へ消えて行ったかのように描かれていたのに対して (*8) 、『さらざんまい』において一稀たちが「カッパ」という妖怪(=未知なる存在)に成ることは、いわば象徴界と現実界の間を横断するような存在になることを表していたと言えるのである。

なお、登場人物(主に主人公)が、現実界(絶対無)という到達しえないものに触れようとする(≒「自由」になろうとする)こと自体は、榎戸作品においても幾原作品においても常に見られるテーマであり、端的に言って彼らは、そうした到達しえないものを信じ、そうしたものに向かって、絶えず前進していくような生き方――もちろんそれは、永遠に完成することのない無限の道程であるだろう(「われわれの意識に直接現前する〔内的〕持続や運動の本質は、それらが絶えず生成途上にあるという点にこそある」(ベルクソン『意識に直接与えられているものについての試論』))――を提示し続けていると言えるだろう(うさぎ「たった一度の人生だから、行けるとこまで行くっきゃない!」(『美少女戦士セーラームーンS』第11話)まこと「幸せっていうのは、幸せを追いかけてる時のことなのさ」(『劇場版 美少女戦士セーラームーンSuperS』)春河「走ってるかずちゃん大好き」(『さらざんまい』第9話)幾原邦彦「一番大切なのは、いつだって、オンザウェイってことだからね」(「アニメージュ 1997年3月号」)) (*9) 。

したがって、少なくとも物語の骨格に関しては、登場人物(主に主人公)が、ある種の超越(否定性)を受け容れ(内在させ)成長していく(自己自身を形成していく)、いわゆるビルドゥングスロマンになりがちである(特に榎戸洋司が書く脚本は丁寧に手順を踏んでいくため、この傾向を感じやすいだろう) (*10) 。

*8 『ユリ熊嵐』最終話において、紅羽は文字通り「クマ」へと生成変化する(最終話における撃子とこのみとの関係が示唆するように、「透明な存在(=ヒト)」の側の「クマ」に対する認識も変化する。このことは、少し大袈裟に言えば、世界が変わったということになるだろう。また、このように、「絶対無の自覚」的な境地に到達した者の影響によって、絶対無に触れてみようとする気持ちが芽生える人が現れることは、大乗仏教の思想とも重なるものであろう)。なお、『ユリ熊嵐』において描かれる設定上「クマ」とされているキャラクターは、見た目も言動も、設定上「ヒト」とされているキャラクターたちと比べて、それほど差がないのではないか(=実際の現実の「熊」とは似ても似つかぬ可愛い「クマ」からは、「他者性」を感じられず、結局人間中心主義ではないのか)、といった類のツッコミは可能だと思われるが、そうした商業作品の限界については、本文では扱わない。

*9 例えば、『少女革命ウテナ』最終話の脚本には、実際のフィルムではカットされているのだが、扉に向かって前進するウテナに対して、鳳暁生が次の台詞を言っている。すなわち、「あの扉を開ければ〝向こう側〟がある。永遠が、輝くものが、奇跡の力の秘密がある(…)それを求めて死ぬことは、ムダ死にではないかもしれない……人は皆、ただそれを求め続けて、死んでいくものだから」(『少女革命ウテナ 脚本集(下)』)と。この〝向こう側〟こそ、現実界に他ならない。確かに、象徴界に囚われている鳳暁生の言う通り、多くの人は、「ただそれを求め続けて、死んでいく」のかもしれない。しかし、榎戸洋司や幾原監督は、そんな「現実」をわかった上で、それでも〝向こう側〟を目指そうと主張するのである(もちろんそれは、鳳暁生のように、他の人の「剣」を使ってではなく、自分の「剣(=意志)」を使ってであり、「CEを読む」で紹介した榎戸洋司の言葉を使えば、「永遠の意味を知ること」を意味するものである(つまり、目指すと言っても、物理的に扉の〝向こう側〟へ行くことを目指すわけではない))。禅的に言えば、無心の境地の体得を目指す、ということであろうか(要するに、大人として分別のある象徴界的な世界を生きると同時に、分別のない現実界的な世界、すなわち、子供の心を忘れないということである。彼らが、「大人になろう(ビーパパス)」という際の「大人」とは、このような、「子供の心を忘れていない大人」のことであると考えるべきだと思われる)。また、ドゥルーズやガタリ風に言えば、子供への生成変化ということであろうか(「ひどく子供じみた大人の世界の永遠性というものに対し、宇宙について一人で瞑想する子供や、詩、音楽、神秘的な経験における子供になることが有する研ぎ澄まされた明晰さを対立させなければなりません」(ガタリ『カオスモーズ』))。おそらく現代においては、〝向こう側〟を目指すような人物は、目指す時点でマイノリティに属するだろう(ジルコニア「人間は星の数ほどもいる。だが、美しい夢を持つ者はその中のほんの一握りじゃ」(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第1話))。さて、さらに脚本には、扉が開くまでの過程も丁寧に描かれている。ウテナが、「救われてたのはボクだ……求めていたのはボクだ」と言って、自らの欲望に対して素直になり、自分自身を受け容れた瞬間、「〝扉〟が、わずかに開き」、薔薇の門が、アンシーの眠る「柩」へと変わるのである。このシーンは、ウテナが徹底的に自己を見つめ直すことで、自分自身の存在の底に、アンシーという他者を見つけるという「絶対無の自覚」を表していると見ることができる(「欲求に従ふといふことは我が我を失ふことである」(西田幾多郎『哲学の根本問題(正・続)』)。もちろん、「絶対無の自覚とは、一面では、われわれが絶対無を自覚するということであるが、他面では(根源的には)、絶対無が自己自身を自覚するということである」ため(「西村則昭「ラカンと禅仏教:絶対無としての現実界の言語化」)、この場面においては、ウテナだけが自己を見つめ直してアンシーを見つけたのではなく、アンシーの方も、自己を見つめ直してウテナを見つけた(見つけてしまった)と見るべきであろう)。ゆえにこの瞬間、ウテナは断絶を越え、アンシー(=他者)という到達しえないものに触れることができたのである。ある意味ウテナとアンシーは、初めてそこで、人格と人格が「出会った」のである(ウテナ「姫宮、やっと……会えた」)。それは一瞬のことでしかないが、アンシーが(絶対他力的な肯定力に触れたことで)「生命(=尻子玉)」を取り戻すキッカケとなる。そしてもちろんこのことは、ウテナとアンシーにとって、「安心」でもあり「救済」でもあろう(「我々の自己が何処までも矛盾的自己同一的に、真の自己自身を見出す所に、宗教的信仰と云ふものが成立するのである。故にそれを主観的には安心と云ひ、客観的には救済と云ふ」(西田幾多郎『哲学論文集第六・哲学論文集第七・「続思索と体験」以後』))。

*10 当然のことながら、そうした否定性を受け容れず成長しない者(榎戸作品においては『忘却の旋律』におけるモノケロス4号が、その最もわかりやすい例であろう)が、作中において主に「敵」として描かれることになる。これは、「CEを読む」の言葉を使えば、「永遠の意味を誤解している者」に他ならず、もちろん榎戸作品や幾原作品は、そのような者たちの「変化のない生」に対して批判的である(A子「いけないとわかっていても、やってしまうことがあるのよ。そういうあなただって、手に持ってるじゃない、私と同じ、赤い靴」B子「これは、ただ持ってるだけよ。私は履いたりしないわ」A子「履かないのに持ってる、持ってるのに履かない、はかないのは〔上述の『脚本集』では、この「はかない」のみひらがな表記となっている。おそらく「儚い」とかかっているのだろう〕、あんたの人生」(『少女革命ウテナ』第30話)ハル子「とにかくさ、バット振んなきゃ話になんないよ」(OVA『フリクリ』第4話)絵市「たとえばこのリンゴだ。食べてしまえば、なくなる。食べずに残しておいたって、結局は腐ってなくなっちゃう。だったら、おいしい時に食べるのが一番だ」(『忘却の旋律』第20話)澪愛「箱を開けて、見て、触れてみなければ、大切なものも、きっとないのと同じ」(『ユリ熊嵐』第8話))。

死、他者、絶対者

ところで、絶対の否定性である「絶対の他」とは、人間の「生」にとっての最大の否定、すなわち「死」のことでもある。

死せざるものは、一度的なものではない。繰り返されるもの、一度的ならざるものは、個ではない。永遠の否定に面することによつて、我々の自己は、真に自己の一度的なることを知るのである。故に我々は自己の永遠の死を知る時、始めて真に自覚するのである。(…)相対が絶対に対するといふ時、そこに死がなければならない。それは無となることでなければならない。我々の自己は、唯、死によつてのみ、逆対応的に神に接するのである、神に繋がると云ふことができるのである。(…)神は何処までも自己否定的に此の世界に於てあるのである。此の意味に於て、神は何処までも内在的である。故に神は、此の世界に於て、何処にもないと共に何処にもあらざる所なしと云ふことができる。(…)絶対の神は自己自身の中に絶対の否定を含む神でなければならない、極悪にまで下り得る神でなければならない。悪逆無道を救ふ神にして、真に絶対の神であるのである。(西田幾多郎『哲学論文集第六・哲学論文集第七・「続思索と体験」以後』)

相対は直接的ないしは無媒介的に絶対に対するのではなく、ただ自己を否定することによってのみ絶対に対するということができる。すなわち自己否定を媒介として絶対に対するのである。しかるに自己を否定するとは自己を無にすることであり、自己に死することであろう。したがってまた、相対は自己を無にすることによって、また自己の死を通してのみ絶対に触れることができる。これが、われわれの死の自覚がしばしば回心を生む理由である。このように、相対と絶対は自己矛盾的なパラドクシカルな関係にあるといわなければならない。そしてこのような自己矛盾的でパラドクシカルな関係を、西田は逆対応と呼ぶのである。(小坂国継『西田哲学の研究』)

「殺されること」は、象徴界の主体として生きる人間が、その主体性を徹底的に奪われることによって、その脚下に忘れ去られていた現実界(における身心の性起)に直面させられる、もっとも有効な契機のひとつとなりうる。(西村則昭「ラカンと禅仏教:去勢の根源相」)

「でも死んだら全部おしまいじゃん」

「おしまいじゃないよ。むしろ、そこから始まるって賢治は言いたいんだ」

(『輪るピングドラム』第1話)

西田にとって「死」とは、相対者である自己(自分自身)が、真の自己を見るために不可欠の契機である。その「死」によってのみ、相対者である自己の中に、絶対者(神)の特質が浮かび上がってくるとされるのだ (*11) 。『ユリ熊嵐』において絶対者と見做しうるクマリア様が、「鏡」を割ることで「命を失うかもしれません」と言うのは、まさにこのためであろう(同様に『少女革命ウテナ 脚本集(下)』「最終話 いつか一緒に輝いて」では、鳳暁生がウテナに対して、「好きにすればいい……〝扉〟が、君を殺すだろう」と言っている。また、西田は、「真に罪と云ふものが考へられぬ所に、真に自己と云ふものはない」と述べており(『日本文化の問題・哲学論文集第四・哲学論文集第五』)、これはクマリア様が、「断絶を越えようとするのは罪ですよ」と言っていることに対応している (*12) )。西田の言う「死の自覚」、すなわち、他人の作る自己像という「鏡」を割り、それまでの自己という自らの「死」を受け容れる覚悟がなければ、絶対者とつながり、真の自己を見ることはできないのである(ゆえに、『少年王』において龍弦が言うように、「死の本当の恐ろしさにふれたとき、耐えられる者は少ない」だろう) (*13) 。

榎戸洋司が脚本・構成を務めた『美少女戦士セーラームーンS ウラヌス・ネプチューン・ちびムーン・PLUS』「はるか、渇きの追想」における天王はるかによる次の台詞、「現実から目を逸らさずにすべてと戦う君〔=海王みちる〕は、運命とは、自分で選ぶものなのだと僕に教えてくれた。幼虫が死んで蝶に生まれ変われるように、あのとき、臆病な僕は、君に殺されたんだ」が、このことをよく表しているだろう。すなわち、はるかは、みちると出会うことによって、まやかしの自己の「死」を受け容れたのであり、自己が矛盾的存在であることを自覚したと考えられるのである(「絶対無の自覚」) (*14) 。ゆえに、はるか(とみちる)は真の自己に触れることができ、セーラー戦士という個人が自主自由な個人でありながら、しかし同時に、深いところでは理解し合っている関係となることができたのだと思われる(「私は我々の自己存在の根本的な自己矛盾の事実は、死の自覚にあると考へるものである」(西田幾多郎『哲学論文集第六・哲学論文集第七・「続思索と体験」以後』))。

『さらざんまい』第6話において春河の救出に成功し、カパゾンビを倒して人間の姿に戻った瞬間の一稀が、「新しい生き物になったみたいだ」と言うのも、同様の理屈であろう(はるか「いつだって、戦いの中で勝ち取るものは、新しい自分だった」(『美少女戦士セーラームーンS』第17話))。もっとも、あくまで普通の人間のままである(倫理的あるいは宗教的な側面が見られない)一稀の場合は、セーラー戦士として覚醒したはるかたちよりも、かなり浅いレベルでの自覚だと思われるが(「絶対無の自覚が深くなればなる程、各人の自己は各人の自己として自由に行為するのである。而も斯く各人の自己が各人の自己として自由であり、自己が自己であると共に、自己に外的なるものが自己自身の運命として自己自身の深い内容と考へられねばならない、外的なるものが内的となるのである」(西田幾多郎『一般者の自覚的体系』)) (*15) 。

*11 榎戸作品や幾原作品は、「宗教的」と言われることがあるのだが、登場人物が真の自己に気付く過程を描く時点で、それは不可避なことであるように思われる(「宗教は己の生命を離れて存するのではない、その要求は生命其者の要求である。かかる問を発するのは自己の生涯の真面目ならざるを示すものである。真摯に考え真摯に生きんと欲する者は必ず熱烈なる宗教的要求を感ぜずにはいられないのである」(西田幾多郎『善の研究』))。また、作品の根底に西田的な思想があるということは、当然仏教的な思想とも親和性が高いことになるだろう(「絶対無の自覚は本来的にはいかなる概念的知識をも超えた宗教的意識である。西田はそれを「見るものも見られるものもなく色即是空空即是色の宗教的体験」と定義している」(小坂国継『西田哲学の研究』))。

*12 罪の意識とは、「絶対の他」からの無限の呼び声に対して、有限な存在である自己が応答しようとする際に生じるものである(「自己自身の底に蔵する絶対の他と考へられるものが絶対の汝といふ意義を有するが故に、我々は自己の底に無限の責任を感じ、自己の存在そのものが罪悪と考へられなければならない。我々はいつも自己自身の底に深い不安と恐怖とを蔵し、自己意識が明となればなる程、自己自身の罪を感ずるのである」(西田幾多郎『無の自覚的限定』))。なお、そのような無限の呼び声(要請)に応えること(全責任主義)は、当然実行不可能なことであるため、筆者は、西田的な「絶対無の自覚」とは、「全責任主義の根源的絶対的要請が、同時に有限的自我の無責任に転換すること」、すなわち、「全責任(対有限者)と無責任(対無限)を同時的に引き受けること」であるとも考えている(今村仁司『清沢満之と哲学』)。つまり、一面では全責任を負うことでありながら、別の一面では無責任になる(≒革命的になる)こととして捉えたいのである。そして、この点において、西田とドゥルーズ=ガタリが重なると思われる(真の自己(無我)と欲望が行うのは、どちらも無責任な贈与である)。

*13 例えば、幾原監督が手がけた『輪るピングドラム』最終話では、陽毬という少女が傷だらけになりながら断絶を越え、冠葉という他者の元へ行くシーンが描かれるのだが、そのシーンは、まさに陽毬が「死」すなわち「絶対の他」を受け容れていく、その過酷な過程を表したものとして見ることができるだろう。そして、彼らはその過程を経ることで、それまでの偽りの家族(「家族ごっこ」)から、「真の家族となる」ことができるのである。

*14 榎戸洋司「二人〔=はるかとみちる〕のピュアな心は、道徳や既成概念に縛られない、二人の人間性の証だから。最初から、必要なら自分以外のすべてを敵にまわす覚悟を持つこと。まやかしを暴く鏡を、見えない呪縛を断ち切る剣を心に持つこと。それが彼女たちの強さと魅力だろう」(「アニメージュ 1997年3月号」)。榎戸洋司のデビュー作である『爬虫類戦記』において、レスターンが「死」を覚悟しながら皇帝を暗殺しようとしたことから一貫して、榎戸作品における「戦士」とは、「死」を覚悟しているキャラクターなのである(榎戸洋司「「死」を覚悟してるってのはありますよね、メロスの戦士たちは」(『「戦時下」のおたく』)龍弦「誰だって必ず死ぬ。それをいつも忘れずに生きなければならない。それは世界の残酷さと向かいあう強力な武器ともなる」(『少年王』))。『さらざんまい』第1話において「カッパとは戦士」という標語が登場するのは、おそらく幾原監督にも、榎戸洋司と似たような「戦士」観があるからであろう(榎戸洋司は、「僕は、はるかとみちるは、すでに何人かの少年少女の命を奪っていると解釈していた」と述べており(「アニメージュ 1997年3月号」)、これと同じように「カッパ」と成った一稀たちも、カパゾンビたちを「さらざんまい」によって、存在ごと消していくことになるのである(それは、道徳的な善悪を越えた、通常の意味作用には還元できないような行為であろう))。

*15 ちなみに、『さらざんまい』におけるカパゾンビとの戦いや、『少女革命ウテナ』における決闘、あるいは『STAR DRIVER 輝きのタクト』におけるゼロ時間での体験といったものは、基本的には登場人物(≒視聴者)にとっての「祝祭」を表している。だから彼らは、そうした体験(=疑似的に無意識的な世界に触れること)を経ることで、少しだけ内面が「変化」したことが示されるのである(なお、それらが示す「無意識との対決」といったイメージは、ユングの「個性化」を想起させるものでもあり、実際にそれらの作品に対して、ユング的な解釈を行っている人もいるようである)。参考:榎戸洋司「失うことでなにかを得ること、成長とは〝これまでの自分の死〟であること、もがく自身の姿を一歩ひいた視点で楽しむ余裕……彼らがそこに到達できればと思う」(「アニメージュ 1997年6月号」)。

他者は、知られざるもの、知覚されざるものを相対化する。というのは、私にとっての他者は、私が知覚するものの中に知覚されざるもののサインを導入して、私が知覚しないものを他者にとっての知覚可能なものとして捉えるように決定するからである。私は、可能的な他者が見ないし思考しないし所有しないものなら、何一つとして欲望しない。ここに私の欲望の基礎がある。私の欲望を対象に向かわせるのは常に他者である。(ドゥルーズ『意味の論理学』)

具体的世界に於ては、物と物との間に私と汝といふ関係がなければならない。私に対するものは、すべて汝の意味を有つてゐなければならない。私と汝といふのは単に個人と個人との対立を意味するのではない。我々の自己が絶対の否定面即肯定面に於てあるものとして、絶対否定を隔てて相見る時、私に対するものは、山も、川も、木も、石も、すべて汝の意味を有つのである。(西田幾多郎『哲学の根本問題(正・続)』)

個物というものが成立する局面を考えたとき、個物は個物に対して個物であるということにならざるをえないと西田はいいます〔「個物は個物に対することによつて、即ち絶対の他に対することによつて個物となるのである」(西田幾多郎『哲学の根本問題(正・続)』)〕。なぜなら、たった一つの個物は、何ものでもないのと同じです。また二つの個物は、一つのものの両端と考えられ、やはり真の個物ということにはなりません。そこに他者(第三者)が入ってくることによって、かけがえのない個物が考えられてくるといいます。というわけで、唯一の存在というべき個物は、かえって他の個物に対することによってこそ、真の個物になります。(…)個は個に対して個であるとは、他の個と関係してはじめて個でありうることをいっており、関係の中の個物を主張するものです。このことはまさに事事無礙法界〔重重無尽の縁起〕と対応していると見ることができます。(竹村牧男『華厳とは何か』)

さて、「鏡」を割った月の娘と森の娘は、クマリア様に見守られる中、それぞれ相手の姿を見つけることになる。このことから、クマリア様という絶対者は、私とあなたを内的に媒介していく、スピノザ的な神として見ることもできるだろう (*16) 。つまり、一見世界からクマリア様(『輪るピングドラム』でいうところの、概念としての「桃果」 (*17) )は失われ、そのポジションには現在、断絶のコート(超自我)=「法」があるように思われるのだが(あるいは、『ユリ熊嵐』第7話において描かれたように、現在ではクマリア様という名前は、ナショナリズムを強化するためのアイコンとして利用されているだけのようにも思えるのだが) (*18) 、実際のところは、そうではない。「クマリア様」は、遍在していると言えるのが実相なのである(とはいえ、もちろん「クマリア様」という実体が存在しているわけではないため、「CEを読む」で述べた「忘却の旋律」と同様、「クマリア様」とは、消えてしまって構わないものであるとも言えるだろう) (*19) 。

また、『ユリ熊嵐』において娘たちが真の自己に気付くことができたのは、それぞれにとっての断絶された他者がいたからであり、『さらざんまい』において最終的に悠が自らの存在を消さずに済んだのも、一稀や燕太といった悠にとっての他者がいたからであった。つまり、これらのことが示唆すように、私という存在は、他者(第三者)が存在するから存在していると言えるのである(「対立なくして〝自分〟は存在しない」(榎戸洋司『少女革命ウテナ 脚本集(上)』自身による収録作品解説))。筆者はここで、文脈はまったく異なるが、榎戸洋司による「3は魔法の数字です」という言葉(『文豪ストレイドッグス Dead Apple 公式ガイドブック 煙霧録』)を想起せずにはいられない。この現象界、すなわち『ユリ熊嵐』でいうところの「透明な嵐」の中で、「本物のスキ」という真の自己に目覚めるキッカケ(=「魔法」)をもたらすのは、常に第三者との偶発的な「出会い」であると言えるのではないだろうか(エンディミオン「その人〔=セレニティ〕と出会わなければ、僕は、僕ではなかった」(『美少女戦士セーラームーン3 PRELUDE OF ROMANCE』)アカリ「テッペイはね、今この瞬間においらと一緒にいるために、おいらの神様が、遥かな時間と時空を超えて、ここに導いたのさ」(『キャプテン・アース』第20話)) (*20) 。

さらに、それぞれの作品において、ペンダントやミサンガといった(循環する)モノが、他者同士をつなぐ重要なアイテムとして描かれていた。これらのことは、モノにも他者としての側面がある(=アニミズム的な人格を持つ、他者になり得る)ということを示唆していたように思われる (*21) 。すなわち、仏教における重重無尽の縁起のように、あらゆる事物・事象が複雑な関係を結びながら、相互に影響を及ぼし合っていることが示唆されていたと言えるのではないだろうか(すべてがつながっているがゆえに、みるんの蜂蜜(=「約束のキス」)は、銀子という他者を通じて、るるという宛先に届くことができたのであろう(『ユリ熊嵐』第4話))。いわばペンダントやミサンガといったモノにも、「クマリア様」が宿っている(合一している)と見做すことができるのである(要するに、私たちは他者(の表現)によって、この現実世界を知覚していると言えるわけだが、その際の他者とは、人間や生物に限ったものではないと考えられるのである) (*22) 。

このことは、「CEを読む」における《ハウ》を思い出させる。そして、現代社会においては《ハウ》のようなものや「クマリア様」を感じにくい状況にあると言え (*23) 、榎戸作品や幾原作品は、そうした感覚(=「魔法」)を取り戻そうと主張していると考えられるわけである(晶馬「僕らには魔法がある」(『輪るピングドラム』第19話))。自己を成り立たせ、社会を成り立たせる第三者(第三項)は、まさに「魔法」のようなものと言えるのではないだろうか。

ミズノ「人間はみんな魔法使いなんだけど、使える魔力は人それぞれなんだ。でも今は、とてつもなく強大な魔法を使える大魔王の力で、本来持ってる魔法の力を使えなくされちゃってるの。だから残念だけど、今はみんなほとんど魔法が使えないんだ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第12話)

直観能力はわれわれ一人一人のうちに普く存在しているものの、生命活動にとってそれ以上に有益な種々の機能によってそれは覆い隠されている。(ベルクソン『思考と動くもの』)

*16 参考:「西田の宗教観は、その晩年においては顕著に万有内在神論(panentheism)的性格を有するようになるが、『善の研究』の時期における西田の宗教観はむしろ汎神論(万有在神論)の立場に近い」(小坂国継『西田哲学の研究』)。また、西田の宗教観に関しては、次のような見解もある。「寸心〔=西田幾多郎〕は、神を「無にしてしかもアガペーの存在」と見ていたのです。(…)寸心の宗教はけっして禅だけではありません。実は真宗の大悲の阿弥陀仏が寸心の根底にあり、その基盤においてキリスト教をも深く学ぶとともに独自に解釈して摂取し、しかもその上に禅の体験の意味を確かめていくものなのでした」(竹村牧男『〈宗教〉の核心』)。

*17 概念としての「桃果」とは、「愛のアイコンとしての桃果」のことである。幾原邦彦「この話数に来るまでの構想では、桃果は顔は出ないだろうというつもりでやってたのよ。アイコンのようなキャラクターでやろうと思ってて。うまく言えないんだけど、愛のアイコン、愛の象徴として出そうと。(…)だけどこの話に辿り着いた時に、顔が出ないでこの話をやるのは無理だ!と思って、キャラクターにするしかないなと思って。ドラマの中で彼女のパーソナリティが表現されるのがこの15話と次18話で、その15話と18話のパーソナリティが結構変わってると思うんだよね。15話では比較的普通の女の子として表現されてるんだけど、18話の方は、もうちょっと母性的なパーソナリティとして表現されてると。まあ、そこも意図的にジャンプさせたんだけどね。その意味は、やっぱり愛のアイコンとして登場させたかったっていう」(『輪るピングドラム』第15話 オーディオコメンタリー)。ちなみに、ベルクソン風に言うなら、概念としての「桃果」によってもたらされるのが「変化のある社会」であるのに対して、「呪いのメタファー」を自称する眞悧が目指しているのは、まさに「変化のない社会」ということになるだろう(「呪術がなしているのは未知のものを既知のものに置き換え、不安を解消することである。たとえば、「ある呪術的な操作の失敗は敵対する何らかの呪術的操作の成功に帰せられるのであるから」呪術は見かけ上常に成功している。こうした呪術のあり方を、ベルクソンは無知によってよりも、むしろ無知に伴った怠惰によって特徴づける。足りないのは知識ではなく意志である。それに対して宗教は不断の変化を人間の身体に求めるだろう。(…)この差異は、呪術によって支配される社会と宗教がつかさどる社会との間にも差異をもたらさずにおかない。呪術と宗教はともに社会の結束を強化するものでありうるだろう。しかし、前者が変化しない社会を作り上げるのに対し、後者によってもたらされるのは絶えず変化する社会である」(西山晃生「ベルクソンにおける身体の社会性」))。

*18 『神曲』における次の文が思い出される。「意志はいぜん人間に美しい花を咲かせてはいますが、しかし長雨のために本物の李が腐った果に変じています」(ダンテ『神曲 天国篇』)。

*19 ここでいう「クマリア様」とは、大乗仏教における仏性のようなものであり、「CEを読む」における「持続(≒忘却の旋律)」のようなものである。つまり、それらは、誰もが常にその場において捉える(直観する)ことができうるとされているが、『忘却の旋律』において、ボッカが自身の「持続」に気付けたキッカケが、ケイの失踪という少なくとも客観的には、偶然としか言いようのない出来事であったように、自身に内在する「クマリア様」に気付けるかどうかは、その時の状況次第、運次第でしかないと言える(「クマリア様」には、「法爾と隨縁」の両面があるのだ(空海『声字実相義』))。だから例えば、『輪るピングドラム』最終話において、晶馬の箱の中にはリンゴ(ピングドラム)がなく、冠葉の箱の中にはリンゴがあったことについては、少なくとも客観的には、偶然でしかないと考えられるのである(このとき、断絶された箱を媒介したリンゴが、まさに「クマリア様」を表していたのであり、そうしたものこそが、「この世界とあっちの世界をつなぐもの」(『輪るピングドラム』第1話)であり、幾原監督がいうところの、「絶対つながらないふたつをつなぐなにか」なのである(「獣に薔薇を捧ぐ」(『僕たちの革命と生存戦略』))。そして、「絶対つながらないふたつ」が「つながる」ことによって、飛躍(非連続の連続)が生まれるのであり、『輪るピングドラム』最終話で描かれたような、奇跡(「運命の乗り換え」)が起こりうるのだろう(桃果「きっと飛べるよ」(『輪るピングドラム』第17話))。ちびうさ「運命の出会いにできるかどうかは、その人次第なのよ」(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第1話)。

*20 参考:國分功一郎「なぜ実際には見えていないにもかかわらず、私たちは奥行きの感覚を得るのか。実際に私はそれを見ていなくても、他者が私の代わりにそれを見て、経験してくれているという感覚があるからだとドゥルーズは考えます。自分の代わりに、自分と似たような他者が見えていないものを経験してくれている。それによっていわば見えていないものの存在を想像できるようになる。この構造を拡張することによって、世界の存在の感覚が得られることになります。地球の裏側のことなどまったく見えていない。にもかかわらず、それらが存在していて、ひいては世界が存在していると信じることができるのは、このような他者の存在のおかげだというわけです。(…)さらに、自分に見えていないものの存在を信じられるためには他者が必要であるという議論を展開するとき、ドゥルーズが考えているのは外界の知覚だけではありません。自己もまたこの他者構造によって成立していると言うのです〔「他者は、わたしたちにとっても他のものたちにとっても同じく、あらゆる知覚の条件なのである」(ドゥルーズ=ガタリ『哲学とは何か』)〕。というのも、一秒前の自分、一時間前の自分、一週間前の自分、一か月前の自分、一年前の自分……、そうした自分はもうここにはいません。私には見えません。でも、その存在していない自分が今の自分と同一であると思えなければ、そこから自己というものが成立してこない。つまり、自己が成立するためには、今ここに見えていないものを存在しているものとして扱う想像力の力が必要であり、その想像力の生成のためには他者が必要だというわけです」(『〈責任〉の生成』)。

*21 もちろんこのことは、単にモノに対して心を反映させているという意味ではない。参考:「すべての個体は、程度の差こそあれ精神を有している」(スピノザ『エチカ』)「顕、形、表等の色あり、内外の依正に具す」(空海『声字実相義』)「「如来」が「微塵世界」=原子の集合体に満ち溢れていること、したがって、それが「一切群青海」=生きとし生けるものの「心」そのものと化していること――親鸞が説くのは、そのような如来原子論とでも呼ぶべき思考である」(守中高明『浄土の哲学』)。あるいは、「水は直接に水素二、酸素一として有るのでなく、甘き水として有るのである、否、人格的色合を有つた出来事として有るのである。かういふ意味に於てはすべて具体的に有るものは、何人かの人格的事実として有るのであり、ショーペンハウエルの如くすべて有るものは意志であるといふことができる」(西田幾多郎『無の自覚的限定』)「持続は弛緩していくことによって、物質や延長に近づいていくが、極限である空間には決して到達しえない。ならば、物質や延長がたとえ最大限に弛緩したとしてもそれは持続に含まれることになる。これを逆に言い換えれば、物質と延長は、必然的に最小限の持続を持つということだ」(小林卓也「ドゥルーズ哲学における思想的断絶と変遷」)。

*22「クマリア様が宿っている」とは、ひらたく言えば、「想い(心)がこもっている」ということである。例えばそれは、榎戸洋司が初めてTVアニメの脚本を務めた『美少女戦士セーラームーンS』第7話における「スカーフ」に当てはまるだろう。すなわち、まことがはるかから贈られた「スカーフ」に宿ったダイモーン(スカー)を倒した後、傷を負ったはるかに贈り返されたその「(循環する)スカーフ」には、まさにまことの純粋な想い(=「クマリア様」)がこもっていたと言える。他にも、榎戸作品においてこうした表現は、特に『ラーゼフォン』において印象的に描かれていた(第8話の「手袋」(クリスマス・プレゼント)及び第20話の「ハンカチ」など)。

*23 『さらざんまい』において描かれたように、私たちは普段、至るところに存在している【ア】という記号(≒現実界への入口、法身)に、気付くことさえないだろう(「モースは、近代社会はハウのようなものを失うことによって、つながりを失った、と言います」(中島岳志「利他はどこからやってくるのか」))。強い自我意識を持つ現代を生きる私たちには、クマリア様に身を委ねる(榎戸洋司風に言えば、クマリア様の声を聞く)ことが、なかなかできないのである(「〈神の言葉〉を聞き取るとは、彼のうちでなされるいのちの働きに自分自身を委ね切ることを意味する」(アンリ『キリストの言葉』))。ライフ・セクシー「その身をクマに委ねれば、あなたのスキは承認される」(『ユリ熊嵐』)。

愛、欲望、横断性

それぞれの姿を見つけた月の娘と森の娘は、「約束のキス」を果たすことになる。これは要するに、愛し合うということだろう。

我々が物を愛するというのは、自己をすてて他に一致するの謂である。自他合一、その間一点の間隙なくして始めて真の愛情が起るのである。我々が花を愛するのは自分が花と一致するのである。月を愛するのは月に一致するのである。親が子となり子が親となりここに始めて親子の愛情が起るのである。(西田幾多郎『善の研究』)

西田の他者論では、そもそも対面する他者自身が私の子供であり(私の底にあるのだから)、同時に私自身が他者の子供でもあることになる(汝の底にあるのだから)。これはいわばパラドックスであるし、常識的には把握できない時間軸の混乱を含んでいる。だがここでみいだされるべきは、すべての「私」と、すべての「他者」の「子供性」なのではないだろうか。(檜垣立哉『子供の哲学』)

愛に於ては自他合一し、他に於て自己を見るのである。絶対無の場所的限定たる絶対の愛に於ては、すべてが自己となり、すべてに於て自己を見ると云ふことができる、周辺なき円の到る所が中心であると考へることができる。(西田幾多郎『無の自覚的限定』)

仏教に於ては、すべて人間の根本は迷にあると考へられて居ると思ふ。迷は罪悪の根源である。而して迷と云ふことは、我々が対象化せられた自己を自己と考へるから起るのである。迷の根源は、自己の対象論理的見方に由るのである。(…)対象論理的に限定せられたもの、考へられたものを、実在として之に執着する所に迷があるのである。(…)否定すべきは、抽象的に考へられた自己の独断、断ずべきは対象的に考へられた自己への執着であるのである。(西田幾多郎『哲学論文集第六・哲学論文集第七・「続思索と体験」以後』 )

西田にとって愛とは、私(自己の人格)とあなた(他者の人格)とがひとつになる感情(認識)のことである。絶対無において他者を見つめ、他者を知り、他者を気遣い、他者とひとつになることである(ゆえに『ユリ熊嵐』において繰り返し言われる、「スキを忘れなければ、いつだってひとりじゃない」というのも、ある意味当然のことだと言えるだろう。また、こうした「他者とひとつになる」という表現は、例えば『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』のラストにおいても見られる(「ウテナ・カーは、そのまま、前方にある〝壁〟をも飛び越える。同時に、見れば、壁を飛び越えていくのは、少女の姿に戻った天上ウテナと、その彼女としっかり抱き合った姫宮アンシーの姿である」(榎戸洋司『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 シナリオブック』))。ちなみに、TV版の『少女革命ウテナ』において、最終的にウテナが消失した理由についても、ウテナが絶対無に至り、文字通り世界と一致した(ひとつになった)ため、すなわち、「無」を「無」としてみなす視点さえ消失したためだと解釈することができるだろう)。

そしてその際、自己への執着は、断ずべきものであるとされる。この自己への執着とは、仏教でいうところの我執のことであり、ラカンの言う欲望(ファルス的享楽)のことであると思われる(おそらく『さらざんまい』においてカワウソが表象している欲望はこれであろう (*24) )。本物のスキを諦めない月の娘と森の娘には、そのような自己への執着、すなわち迷いを「捨てる」ことができるのである。そしてこの、欲望を「捨てる」というモチーフは、まさに『ユリ熊嵐』第11話において銀子が、自身の欲望を象徴する蜜子(の幽霊)を「捨てる」という形で表現されている(なお、『輪るピングドラム』においてこのモチーフは、冠葉の分身ともいえるペンギン1号が、エロDVDを割るという形で表現されている(第24話)。また、『さらざんまい』第10話では、『ユリ熊嵐』において銀子が蜜子に飲み込まれることなく「鏡」を割ったように、燕太がカワウソに飲み込まれることなく「皿」を割るというシーンが描かれる)。

しかし筆者は、この表現があまり好きではない。というのも、もちろん理屈として、あの場で銀子が蜜子を「捨てる」必要があるのは理解するのだが、銀子に「さようなら」という台詞を言わせ、文字通り蜜子を銀子から切り離すという描き方をされると、銀子の内面を描いているはずなのにも拘わらず、まるで俯瞰した地点から銀子のことを客観的に「対象」として扱っているように感じられてしまい、銀子の内面が無視されているような印象を受けるからである(音楽の盛り上がりに反して、銀子というキャラクターに寄り添っていないような印象も受ける)。また、そもそも銀子が「鏡」を割ろうという志向性を持てたのは、蜜子という欲望があったからであり、蜜子を「捨てる」という表現をすることが、そうした動機(=過去)をも「捨てる」(=否定する)ことを想起させてしまうのは、問題ではないだろうか(過去を切り捨てるという思想こそ、まさに生前の蜜子の思想そのものであり、銀子は、そうした蜜子の思想を乗り越えるような存在として描かれるべきではないだろうか (*25) )。『維摩経』の教説にもあるように、欲望や執着がなければ、欲望や執着を「捨てる」ことも叶わないであろう。

*24 『さらざんまい』第6話において春河が「愛」を選択したことが示唆すように、幾原作品は後期ラカンと同じように、男性の式から外れて、女性の式へ向かうことを考えているのかもしれない(「ラカンは『アンコール』のなかで、ファルス享楽では「〈他者〉が対象 a に還元されている」と述べ、その還元がもつ倒錯性を指摘していた。つまり、男性のファルス享楽とは、女性の身体の一部をフェティッシュ化することによって合法的に享楽することである。しかし、繰り返すが、このような享楽はつねに物足りないものにとどまる」(松本卓也『享楽社会論』)「男性が象徴界にとどまり、象徴的世界の享楽であるファルス的享楽とラカンが呼ぶものに関わるのに対し、女性は去勢のコントロール下にあるファルス的享楽を逸脱する動きを持つ余り物の享楽、つまり大文字の他者の享楽〔=神の愛〕に積極的に関わっていくことになる」(福原泰平『ラカン―鏡像段階』))。また、春河の「カズちゃんは、まあるい円の真ん中にいるんだよ」という台詞からは、「CEを読む」で紹介した西田の「永遠の今」の概念(あるいは禅や華厳)が連想され、ここでも榎戸作品と幾原作品の思想が近しいことが窺えるだろう(「愛なくしては、人は、無限にひろがる関係の網、すなわち実在を見ることはできない。あるいは、これを逆に言えば、実在の無限の網なくしては、真に愛を体験することはできない」(鈴木大拙『禅』))。

*25 ちなみに、過去を「捨てる」を『さらざんまい』風に言えば、過去を「忘却する」ことであり、過去を「消す」ことであろう。そして、『さらざんまい』においては、まさに過去を「忘れない」(=記憶する)ということが、ひとつのテーマとなっているのである(『さらざんまい』の作中において、おそらく幾原監督自身がかつて好きだったのであろう事物が大量に散りばめられているのは、そうしたテーマと自分自身とをリンクさせるためでもあったのだと思われる)。

真の愛とは絶対の他に於て私を見るといふことでなければならぬ。そこには私が私自身に死することによつて汝に於て生きるといふ意味がなければならぬ。自己自身の底に絶対の他を見ることによつて、即ち汝を見ることによつて、私が私であるといふ私の所謂絶対無の自覚と考へられるものは、その根底に於て愛の意味がなければならぬ。私はキリスト教に於てアガペと考へられるものにかゝる意味があると思ふのである。(西田幾多郎『無の自覚的限定』) (*26)

神の愛は、欲望を追い払う。いやむしろ、ラカンが語るように、欲望は洗礼を受けて神の愛になる(松本卓也『享楽社会論』)

仮に蜜子が象徴している欲望が、支配欲や独占欲のような「悪い欲望」のみだとしても、個人的には、直接蜜子を「捨てる」(切り離す)というはっきりした表現よりも、銀子が蜜子を「黙らせる」あるいは「抑える」といった曖昧な表現、または、映像的な気持ちよさを優先して「捨てる」にしても、蜜子が完全に消えたわけではないことを示すシーン(いわば蜜子の残余)を描く必要があったように思われる。

例えば、榎戸洋司は『少年王』において、快楽を具現化したような死魔(生魔)という蜜子のようなキャラクターを登場させており、そこで死魔のことを、「仮象のひとつ」と形容している(その本質は、「現象」とも言われている)。そして、その「仮象のひとつ」でしかない死魔という存在は、その場で消失したとしても、原理的に殺すことが不可能だとされているのである。蜜子もこれと同じように、完全に「捨てる」ことは不可能だと考えるのが自然ではないだろうか(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第38話において、エンディミオンは人々の持つ夢について、「捨てようと思っても、どうしても捨てきれないもの」と語るのだが、個人の持つ欲望についても、同じことが言えるのではないだろうか)。幾原監督風に言うなら、蜜子を完全に消すという表現をすることは、まるで『ユリ熊嵐』という作品が、「完成された閉じた作品」になってしまうように思われるのである。銀子には、蜜子に飲み込まれるのでもなく、蜜子を単に「捨てる」のでもない道を選択してほしかった。

なお、最近の榎戸洋司であれば、銀子が蜜子と共にひとつになりながら「鏡」を割るという表現をしてもおかしくない場面であろう(参考: 映画『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE』を読む )。これは、西田やラカンの考えとも相反しないものと思われる。要するにこの場合、蜜子という欲望の姿を「不変」なものとしては捉えず、銀子が「鏡」を割って真の自己に気付くことにあわせて、蜜子という欲望の形態も「変容」していくと考えるのである。すなわち最終的に、蜜子という欲望が、愛となるのである(蜜子とは、銀子にとっての取り除くべき不純物などではなく、それまでの銀子とこれからの銀子とをつなぐ「クマリア様」ではないだろうか。ドゥルーズも、「愛なしには良き破壊はありません」と述べていた(『無人島』))。

このように、欲望を一面的に捉えない考え方は、『さらざんまい』最終話において描かれた、白ケッピと黒ケッピの融合を想起させるだろう。(やはりこうした表現の方がしっくりくる)

*26 参考:「私は「私と汝」に於て云つたアガペの考について一言して置きたいと思ふ。それは普通に考へられる様な単なる隣人愛といふ如きものを意味するのではない。アガペはエロスと正反対の意味を有つたものでなければならない。(…)アガペとは人間が神の方に向上することではなくして、神が人間に向下することである。我々はアガペによつて真に生きるといふことができる」(西田幾多郎『哲学の根本問題(正・続)』)。

愛とはその人間の瞬間的な自己変容であり、自己否定である。愛するとき、彼は愛する者以外のなにものでもない。そうでないときにはさまざまな属性の担い手であるはずの〈私〉が、愛においては、愛の瞬間においては、残りなく消えうせてしまう。人間はいちど死んで愛する者となり、愛する者という姿でふたたび復活するのだ。(ローゼンツヴァイク『救済の星』)

賢治の「綱要〔農民芸術概論綱要〕」では、「正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである」「……われらに要るものは銀河を包む透明な意志 巨きな力と熱である……」と説かれ、自己を抹殺して唯一救済者へ帰一するのではなく、むしろ自己が「銀河を包む透明な意志」となりゆくことが主張される。(……)晩年の賢治作品になると、自己諦念を基調とした多様な共生倫理の並立がみられ、法華経的な自力菩薩道と真宗的な他力救済信仰とが複雑に絡み合う様相を呈している。(松岡幹夫「宮沢賢治の共生倫理観における法華経信仰と真宗信仰の相互浸透」)

大乗仏教には「願って悪趣に生ずる」という言葉がある。これは地獄で苦しむものを救うためなら、地獄に生れることも厭わないという菩薩の精神を表わしている。ジョバンニの「僕もうあんな大きな暗の中だってこわくない」という言葉はこの意味で解釈すべきである。(……)私の考えでは、ジョバンニが南十字星駅で下りず、「石炭袋」に興味を示したことこそ大きな意味がある。賢治にとっては暗い淋しい世界にいるであろう名もないひとのことが片時も忘れられないのである。(定方晟「『銀河鉄道の夜』と法華経」)

仏教の浄土は絶えず此土と非連続的に接触している。浄土へ行ききりの仏教徒はない、何れも浄土着は即ち浄土発である。浄土は寸時も停留すべきステーションではないのである。(鈴木大拙『浄土系思想論』)

いわゆる浄土往生という如き事態も、神話的存在性を脱却するならば、愛の交互協同態への参加を意味すべきであって、まさに死即生の転換を無即愛の根柢に行ぜしめられ、自己犠牲即自己解脱を他力救済の媒介たらしめる還相行為に転ぜらるべきであろう。(田辺元『科学哲学論文集』)

自らが知覚しえない例外者(秘密)となって、そのまま姿を消して終わってしまった『ユリ熊嵐』における紅羽と銀子の生き方とは、まるで浄土(現実界)に留まるような禅者となることであった (*27) 。しかし、いつまでも浄土に留まっているようでは、中途半端な禅者であると言えよう(「有無に落ちず誰か敢えて和せん、人人尽く常流を出でんと欲す、折合して還た炭裏に帰して坐す」(『洞山五位』))。『ユリ熊嵐』最終話のラストでは、「娘たちの行く先は、誰も知りません」というモノローグがある。もちろんこれは、紅羽と銀子の「現在」が、偶然性で満たされている(=分別意識がないような状態)という意味においてはその通りであるのだが、少なくとも彼女たちの行く先は、此土(娑婆)でなければならないだろう。というのも、今度は「クマ」である彼女たち自身が、純花が自分たちの前に「クマリア様」として現れたように、誰かにとっての「クマリア様」のような存在、すなわち純粋な贈与の媒介者として (*28) 、再び此土に還ってこなければ、本当の意味で、彼女たちが真の自己に目覚めたとは言えなくなってしまうからだ(周知のように、大乗仏教においては、自分(たち)だけが執着を断って涅槃に入るのでは、不十分だと考える(我執だけでなく法執も断たなければならないと説く)のである (*29) )。

いずれにせよ、彼女たちのような生き方は理想的なのかもしれないが、かなりハードルが高く神話的であり、なかなか現実味があったとは言い難いだろう(もちろんアニメ=フィクションなのだから、そうした理想が描かれて一向に構わないのだが)。一方『さらざんまい』において「カッパ」と成ることは、象徴界と現実界の間を横断するような存在になることであった(つまり「カッパ」という妖怪に成ることは、ある種「神や仏」との完全な同一化――『美少女戦士セーラームーンS』風に言えば、「真のメシア」としての覚醒――を、最初から諦めていることを体現していると言える)。こうした領域横断的な動きとは、自己や世界を拡張していく行為そのものであり、ドゥルーズ=ガタリ風に言うなら、逃走(漏洩)することに他ならないだろう (*30) 。つまり、寓話性の高かった『ユリ熊嵐』よりも現実を反映していると思われる『さらざんまい』においては、欲望の姿が多面的に捉えられ (*31) 、最終的に一稀たちは、あくまで私たちと同じように、ひとりの社会を生きる人間として、基本的には他人によって作られた「鏡」の中の世界(此土)で、これからも生きていくことが示されるのである(そして時々「カッパ」と成って、真の自己に触れる(=サントームとうまくやっていく?)のだろう)。

水の中への跳躍とは、未知の中への跳躍のことなのである。(バシュラール『水と夢』)

*27 あるいは、シャーマンのような存在として見ることもできるだろう。「熊が人間とひとつにつながっている世界の「詩的な層」においては、日常の意識がとらえているのとは別の過程が進行していて、その層に踏み込んでみると、動物も植物も鉱物も水も風も、ありとあらゆるものが一つの全体性を呼吸しているのが理解され、残酷と友愛が同居し、現実性と詩とが結びあいながら、「贈与の霊」がその全体性を動かしている様子を、ありありと実感されているのがわかります。(……)シャーマンは「熊になる」ことのできる人間なのです。じっさいにシャーマンたちは、熊の毛皮を全身にまとって、人々の前で踊ることさえありました。(…)孤独を愛し、自分の限界を越えていく挑戦を自分に課し、よく苦痛に耐えて困難を乗り越えたシャーマンには、どこか崇高な自己犠牲の精神を感じ取ることができるほどです」(中沢新一『熊から王へ』)。

*28 「森は人間にとってアンビヴァレントな場所で、豊かさ、生命の根源であると同時に人間の生活を破壊する力も秘めている。クマはその森の王者ですから、人間を殺す怖ろしさと、鹿や猪やさまざまな動物を贈ってくれる慈悲深さを持っている。「giver」=与える存在なんですね。(…)要するに神ですね。実証としては言い切れないけど、「クマ」と「カミ」は日本語では確実に同じ語源から派生しているはずです」(中沢新一『熊を夢見る』)

*29 「覚者の覚醒は、自己の内部では終わることができない。それは必ずその証し(証拠)を他者の覚醒の成就に求めなくてはならない。この「ねばならない」が覚者の実践的当為になる。それは道徳的当為ではなくて、覚醒の存在論的に必然的な当為であり、自利〔往相〕は必ず利他〔還相〕であるべく構造化されているのである。自利にとどまることができないのは、個人的な善意などではまったくないからである。言い換えれば、覚者の目覚めは他者の目覚めを絶対的条件とする。他者が目覚めなければ、覚者もまた真実には目覚めることはできないのである。極限をとれば、菩薩が真実の覚者になるのは、すべての他者を目覚めさせて往生浄土させるときであり、その意味で仏陀の意味での覚者は「最後に浄土に往生するもの」である」(今村仁司『清沢満之の思想』)。『ユリ熊嵐』第10話において、紅羽はるるに対して、「二度と戻ってこないで、こんな世界に」と言うのだが、本当の意味で真の自己に目覚めた者であれば、「こんな世界」だからこそ、何度でも戻ってこなければならないと感じるのである(アンシー「もういいですから。この学園から、離れてください。すべて忘れてください」ウテナ「そんなこと、できるわけないじゃないか」(『少女革命ウテナ』第38話))。

*30 また、『ユリ熊嵐』や『さらざんまい』における百合的要素やBL的要素が、ドゥルーズ=ガタリの「横断性愛」と相性が良いのは言うまでもないだろう(とはいえ、アニメにおける性別とは単なる設定でしかなく、ジェンダーという概念自体が、有って無いようなものだと言うこともできる(キャラクターが男/女のように見えるという記号的イメージは、かなり文化的に築かれてきたものであろう)。実際に榎戸・幾原両氏は『少女革命ウテナ』について次のように語っており、作品をジェンダー論に特化した形で解釈されることを望んでいなかったことが窺える(表象的な側面に注目が集まることは、映像作品における宿命とも言えるだろう)。幾原邦彦「(最初の企画では、主人公そのものは男の子だったとお聞きしたのですが?)あんまり、そういうのには意味はないよ。単に「少女漫画でいこう」って決めたところで、主人公がウテナに(女の子に)なっただけだからね。(…)あんまり女性としてね、どうこうっていうのは、(僕の中では)もう吹っ飛んじゃってたけど。そういうことはたぶん、とうに自分にとってはどうでもいいことになっちゃってたんだよね。あれはもう、女性じゃないっていうか」(『薔薇の容貌』)榎戸洋司「特殊な空間のみで成立する特殊なテーマだと捉えられるのは本意じゃない。そういう意味では変わったキャラクターがいたとしても、男女共学の舞台に落ち着かせました。でないと、我々が、本当に言いたいテーマが普遍的なものであるということを、表現できないと思ったんですね」(『薔薇の全貌』)「ともすれば少女マンガで同性愛的な描写が多くなりがちなのは、その方が純愛を描きやすいからかな」(榎戸洋司『少女革命ウテナ 脚本集(上)』自身による収録作品解説)。さらに榎戸洋司は、その後に自身がシリーズ構成/全話脚本を務めた『桜蘭高校ホスト部』についても、「僕は、まず主人公が女の子であるというところで、ちょっと安心しました。マニアックな人たちのための特殊なドラマではなく、誰にでも分かる普遍的な物語になっているな、と思って」(「アニメージュ 2006年2月号」)と語っている(榎戸洋司は、異性愛そのものを、直接的に家父長制的権力やジェンダー規範と結びつけるような真似はしない)。一方で、現在の幾原監督は、むしろジェンダー論として作品が読まれることを歓迎しているようにも思われる。現代において商業監督を続けていく以上、そうした読みをする人を「お客さん」として、積極的に取り込もうとしているようにも思われるのである)。「かれ〔分裂症患者〕は単純に〈男女両性〉であるのでもなければ、男性と女性との間に存在するのでもなく、また〈男女交錯〉でもない。そうではなくて、〈男女横断〉なのである。かれは〈生死横断〉であり〈親子横断〉である。かれは、二つの対立項を同一項に一体化させるのではない。そうではなくて、かれは、異なるものとしての対立両項を相互に関係づけるものとして、この両項の間の距離を肯定する」(『アンチ・オイディプス』)。このことは、『さらざんまい』と同じように、男の子三人の「つながり」に焦点を当てた18禁アニメ『ぴこ×CoCo×ちこ』を思い出させる(参考: アダルトアニメ『ぴこ×CoCo×ちこ』を読む )。なお、ここでの「つながり」とは、西田が、「内的に結合する」と表記していたように、内的なつながり(=強いつながり)のことを指している(『ぴこ×CoCo×ちこ』における三人でのセックスとは、この内的な強いつながりをビジュアルで表現したものであろう)。というのも、SNSの発達した現代においては、弱くつながり合っていること自体は特別なことではなく、むしろそれは前提とされているからである。『さらざんまい』に対する批判として、そうした社会背景を踏まえ、過剰な弱いつながりを解除するような「切断」を描くべきだったという意見が見られる。しかし、『さらざんまい』で描かれたような強いつながりを構築すること自体は、「切断」とは異なった意味で、過剰な弱いつながりに対するカウンターとして、古典的かもしれないが、明らかに有効な手段のひとつであるように思われる。また、例えば、内的なつながりの形成を「主体集団」の形成(特異化の過程)と捉えることで、『さらざんまい』は、「(生産的な)切断の切断」を描いた作品であると主張することもできるのではないだろうか(『アンチ・オイディプス』)。

*31 このことが一番よく表れているのが、一稀たちとカパゾンビたちの持つ欲望に、明確な違いが見られないことであろう。彼らの違いとは、欲望の種類ではなく、欲望の動きだと言える。一稀たちの場合には、「さらざんまい」によって強制的に「漏洩」することで、いわば自らの欲望という流れに循環が生じ、我執に囚われにくい環境が形成されることになるのである。ちなみに、監督の幾原と脚本の内海は彼らの違いについて、友達がいるかどうかだと語っている(『さらざんまい 公式完全ガイドブック』)。もちろんその通りなのだが、それはあまりにも簡略化し過ぎているようにも思われる。というのも、一般的な友達の間では、「漏洩」的な秘密(公にできないような欲望)の共有というのは、(いくら共有しやすい環境が整ったからとはいえ)ほとんど起こらないように思われるからだ。「漏洩」できるほどの強いつながりを持った関係を構築することは、一般的に長い時間を要することであり(特に現代においては煩わしいことのようにも思われており)、過酷なことであると思われるからだ(したがって、せめて「親友」あるいは『ユリ熊嵐』のように「本当の友達」とでも言うべきではないだろうか)。そして、多くの人がその過酷さ(面倒さ)に耐えられず、カパゾンビと同じ状態にあるのではないだろうか。もっとも、親友(友達)を作るということ、榎戸洋司風に言えば、恋愛をしたり青春を謳歌したりするということ――今という瞬間を、かけがえのない永遠にすること――それ自体は、まさに此土を浄土にする方法(実践)であると言え、商業アニメというフィールドにおいてその思想、その主張は、圧倒的に正しいものであると思われる。参考:榎戸洋司「青春を謳歌するとは何か? それはタクトが言っているように、「やりたいこととやるべきことが一致する」ことだと思うんです。多くの人は、それがバラバラなせいで、疲れて元気じゃなくなってしまう。でも、それが一致したら、迷いはない。やりたいことを貫いて、自分も他人も満足、社会の役にも立つという幸せな状態になる」(「アニメディア 2010年11月号」)「実地上真の善〔目的〕とはただ一つあるのみである、即ち真の自己を知るというに尽きて居る」(西田幾多郎『善の研究』)。

法、革命、生命力

榎戸洋司「世界の果て/暁生を描くことの子細にこだわった意味は、今日という日に、僕たちが認識すべき鏡像だからである」(『少女革命ウテナ 脚本集(下)』自身による収録作品解説)

幾原邦彦「よく言われるじゃないですか、80年代的な僕たちの都市論っていうのが全部燃やしちゃうもので、90年代的な僕たちの都市論だと燃やすっていう決着の付け方はないだろうっていう。特にオウムなんかが出ちゃった後で、そういうのはないだろうって。(…)『ウテナ』も、学校燃やしちゃえば簡単だったんでしょうけど、そりゃないだろうと思った」(『薔薇の容貌』)

資本主義のディスクールに喪失は存在しないのである。これは、資本主義のディスクールでは次々と新しい商品が主体にあてがわれることによって主体の欲求や要求がすぐに満足させられてしまい、欲求の彼岸に穿たれる欠如を介してあらわれるはずの欲望の領野があらわれてこない、ということを意味する。(…)おそらくラカンは、このような現代的な欲望のあり方について「欲望の搾取、それは資本主義のディスクールの偉大なる発明である」と言ったのであろう。(…)資本主義のディスクールは停止することなく回りつづける。そして、剰余享楽( a )と知( S2 )の搾取のシステムは維持され、隠蔽されつづけるのである(松本卓也『享楽社会論』)

専制君主がノマド的戦争機械を内面化するのと同じように、資本主義社会もまた革命的戦争機械を内面化しつづけています。今日、新しいノマドたちが形成されるのは、周縁においてではありません(なぜなら、もう周縁などは存在しないからです)。私が問いかけたのは、私たちの社会が生み出すことのできるのは、必要とあらば不動で、その場にとどまるものでもかまわないから、どのようなノマドたちなのか、ということなのです。(ドゥルーズ『無人島』)

自己と戦うことなくしてオイディプスとの戦いはありえないんだ。自己と戦えばかならず、自己に抵抗する実験をおこない、愛を感じたり、欲望をおぼえたりする能力が身につくことにもなる(これは愛されることだけをもとめて泣き言をならべ、結局みんなが精神分析家のもとをたずねるのとは大違いなんだよ)。(ドゥルーズ『記号と事件』)

ドゥルーズとガタリは『アンチ・オイディプス』の中で、「精神分析は生の歌であるべきであろう。でなければ、何の価値もないはずだ」と言っている。それに引きつければ、『さらざんまい』とは、いわばカッパ(- 孤児=オイディプス化していない無意識)という分裂者(欲望的生産に従う主体集団)が、(スフィンクス的な姿勢をした)カパゾンビというオイディプス(心的抑圧)に抗して、「生の歌」を歌うアニメであったと言えよう。禅者(ドゥルーズ=ガタリ風に言えば、遊牧民や戦争機械であろうか)のように絶えずとは言わないまでも、一稀たちのように、時々「カッパ」という未知なる存在と成って、絶えず働いている無意識的な世界に触れ、自己を見つめ直すことは、資本主義社会を生きる現代の私たちにとって、「生命(=尻子玉)」を失わないためにも、必要不可欠なことではないだろうか(例えば、『忘却の旋律』における「猿人」とは、まさに「生命」を失ったも同然な人間の姿であると言えよう。そして、榎戸作品や幾原作品は、人々がそうした姿になりたがっている、あるいは、人々をそうした姿にさせようとしている、かのように見える現代社会に対して、抗い続けているわけである(「人間タチノ多クガ、自分ノ言葉ヲ喋ラナクナッタ」(『忘却の旋律 脚本集 忘脚③』第22話「ミトラノーム」)「今日、人々の病は、もう何も感嘆できないことにあります」(ドゥルーズ『無人島』)) (*32) )。

また、『ユリ熊嵐』において、銀子を紅羽の「半身」――紅羽の欲望や本能(失われた享楽)を象徴する存在――とする、よくある解釈を採用するなら、小さい頃の紅羽が願った傲慢、すなわち「銀子のヒト化」とは、まさに紅羽が、自らの欲望を手放す行為に他ならず、『ユリ熊嵐』とは、そうした紅羽が、再び欲望(=生命力)を取り戻すまでの物語であったと言えよう(もちろんこのことは、先述した「魔法」を取り戻すということでもあるだろう)。なお、ここでの取り戻しとは、単なる「回帰」のことではない。なぜなら、欲望を取り戻した紅羽は、まるで「生」を享受するかのように、「クマ」と成って、「スキの歌」という「生の歌」を歌うからである(それは、西田風に言うなら、創造的世界の創造的要素となり、歴史的世界を形成することに他ならないだろう(「世界はあなたのスキで目覚め、変わっていくものなのです」(『ユリ熊嵐』第12話) (*33) ))。

「生の歌」を歌うことは、「バーベキューと薔薇」における「馬鹿」となることである。そして、「馬鹿」となることは「極道」となることであり(蝶子が「クマ」と成った紅羽のことを「おぞましい」と言っていたように、それは大抵の場合、簡単に社会に受け入れられるものではないだろう (*34) )、新たな「王」として創造的になること、すなわち「自由」になることであった(ゆえに「鏡」を割って「自由」となった銀子に対して蜜子は、「お馬鹿さん」と言うのだろう) (*35) 。筆者は、「バーベキューと薔薇」において「馬鹿」とも呼びうるデュエリストにとって「何よりも大事なのは」、「実際に新たな道を創れるかどうかということよりも、まずは創ろうとする意志」だと記したが、実はここでの意志とは、ニーチェにおける《力能の意志》、すなわち欲望のことを念頭に置いていた(「CEを読む」)。つまり欲望とは、「馬鹿」=「自由」となって「法」の「外」に出るための原動力のようなものであり、『さらざんまい』におけるキャッチコピー「欲望を手放すな」は、『少女革命ウテナ』における「薔薇」を届けることと同様の意味を含んでいると考えられるのである(ドゥルーズによれば、「欲望とは革命的なものである」(『対話』))。

*32 参考:幾原邦彦「〔『ユリ熊嵐』の世界では〕壁を建設中なんですよ。どんどん高くしてるんですよ。断絶がどんどん深まっていっているんですよ」(『ユリ熊嵐』第1話 オーディオコメンタリー)「〔この街の〕奴らは自分の部屋の壁の向こうは全然気にしない生き物なんだ」(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第1話)。そして彼らの作品は、壁の建設に対抗するために、無意識の建設を行うわけである。

*33 「私と汝とは唯歴史に於て相逢ふのである。而してそれは逆に私と汝と相逢ふことによつて、歴史が成立することを意味して居るのである。(…)歴史の底には絶対の非合理性がなければならぬ。而もそれは単なる非合理性といふべきものではなくして、汝といふ意義を有するものであり、限定するものなきものの限定として、そこに時が始まるといふ意味がなければならぬ。そこには無から有が始まるといふ意味に於て創造の意義がなければならぬ、価値もそこから創造せられるのである」(西田幾多郎『無の自覚的限定』)「行為とか実践とか云ふのは、歴史的世界を変ずることでなければならない、逆に歴史的世界が自己自身を変ずることでなければならない」(西田幾多郎『哲学論文集第二・哲学論文集第三』)「西田は、一方では世界に対する個物の根源性を主張すると同時に、他方ではその個物を創造的世界の創造的要素ないし世界の自己射影点と考えている。それで西田哲学においては、あたかもライプニッツのモナドロジーのように、世界と個物は相互に包みあい、映しあう関係にある。個物は世界の一構成要素でありつつ、同時に自己を限定することをとおして世界を創造していく。一方、世界は個物を自己の内に包含しつつ、同時に自己を限定することをとおして個物において自己自身を表現する。したがって、個物の側の創造的行為は同時に世界自身の創造的発展であり、世界の側の歴史的展開は個物自身の歴史的行為である。西田が、「世界が自覚する時、我々の自己が自覚する。我々の自己が自覚する時、世界が自覚する」というゆえんである。そして世界と自己との間のこのような相即的・弁証法的な関係を、西田はその直接性においては「行為的直観」と呼び、またその論理性においては「絶対矛盾的自己同一」と呼んだ」(小坂国継『西田哲学の研究』)

*34 榎戸洋司がよく使う「極道」や「海賊」という言葉が象徴するように、それは、反社会的ですらあり得るのである。参考:「或る生成は、本性上、つねにマジョリティーから差し引かれているものである」(ドゥルーズ=ガタリ『哲学とは何か』)ディスカウントうりぼう「気持ち悪いよ、お前たち」(『忘却の旋律』第22話)「極道者の生活というのは、神秘主義者になるための、最良の準備のひとつなんだぜ」(ヘッセ『デミアン』)。

*35 つまり筆者は、榎戸作品は「物語」に対して比較的教科書的(近代的で人間中心主義的)な価値観を持っており、登場人物が「現実を引き受ける」といった側面を強く出すこともあるのだが、榎戸作品における「自由」になることを、ドゥルーズ=ガタリ的な「生成変化」とも重ねて捉えたいのである(というのも、筆者の考えでは、榎戸洋司が描こうとしているのは、あくまで現代の子供たちのための「現代の神話」であるため(西田 - 檜垣風に言えば、すべての人が子供に含まれうるのだろうが)、榎戸作品においては、現実では決してあり得ないいわゆる「絶対的な自由」が、少なくとも榎戸洋司がメインライターを務める作品においては、当然のように否定されていると思われるからである。参考:榎戸洋司「限定された存在であることはけして本当の豊かさを手にすることの障害ではない。貪欲な意志と何者にも支配されないあの自由なハル子の目が示してくれたのは、逆にそのことのような気がするのです。だって彼女ですら、やはり限定された存在でしかないのにそれでも暴走人生を送っているのですから」(小説版『フリクリ』第3巻 あとがき))。「CEを読む」で述べたように、「戦士」や「キャプテン」と呼ばれる者は、機械や技術と連結(一体化)しながら自らのアイデンティティを変えていく者として捉えることができ、それはまさにマイナーなものへの「生成変化」ではないだろうか。

『少女革命ウテナ』において「法」(ルール)とは、鳳暁生のことであった。もちろん古くなった「法」を変えることは大切なことであるが、最終的にウテナが、鳳暁生を「決闘によって打ち負かす」ことができなかったことが示唆するように、榎戸・幾原両氏は、ドラスティックな形で「法」を変えること(=学園を燃やすこと、『輪るピングドラム』風に言えば、世界を焼き尽くすこと)、つまり社会全体を、文字通り転覆して、革命することを望んでいないことが窺える(その理由として、おそらく両氏の中にも鳳暁生的な部分が存在していたことや、そのような革命では、あまりに多くの犠牲者が出てしまうことが考えられる。また、そうした革命に伴う責任を、ウテナという少女に負わせるというのは、あまりに非現実的であろう。なお、榎戸作品で言えば、『フリクリ』のマミ美や『龍の歯医者』のブランコなどが、秩序を壊すことを目的にしている(「燃やす」側の)キャラクターとして描かれる)。

そうではなく、ひとりでも多くの人、ひとりでも多くの人の「心」を変えていくこと、つまり、人々の持つ無意識的な欲望のレベルを革命することを目指していると思われるのだ(両氏が望んでいるのは、リセット的な変化ではなく、『さらざんまい』風に言えば、過去を忘れず記憶(記録)しながら徐々に変化していくことなのだろう(もちろんその過程において、結果的に革命とも呼びうるような、大きな変革が起こる可能性は常にあるだろうが、彼らが描いてきたのは、革命的になることであったとしても、革命それ自体ではないだろう) (*36) )。このように、まずは自分の身近な人や共同体を大切にしようという(商業アニメとして)ある意味当たり前の穏健的な考えは、『美少女戦士セーラームーン』シリーズから一貫した、両氏の作品における共通の考えであるように思われる (*37) 。なお、社会(世界)の変革よりも自己の変革を強調するこうした態度は、西田哲学とも通じることであろう(「自己の自覚は同時に世界自身の自覚であり、われわれの自己の変革は同時に世界自身の変革でなければならない。事実、西田もそう説いてはいる。けれども、実際には、われわれの自己の側の自己否定による自己変革という側面がきわめて強い」(小坂国継『西田哲学の研究』))。

(『輪るピングドラム』第20話において高倉剣山が自覚しているように)仮に社会(の間違ったルール)を正しく変革することができたとしても、氷の世界にいる「透明な存在」(陽毬)を救うことはできない(「我々も手を出すことができないし、救えない」)。そして、『さらざんまい』において描かれたように、尻子玉を失い、あらゆる関係の網から落ちてしまうと、私たちは、(『輪るピングドラム』における「透明な存在」のように)最初から存在しなかったも同然の存在となってしまう。だから榎戸洋司や幾原監督は、『少女革命ウテナ』においてディオスによってウテナが柩から出られ、そして今度は、そのウテナによってアンシーが柩から出て「生命(=尻子玉)」を取り戻したように、ひとりでも多くの人の「心」に「薔薇」(生命力)を届けようとするのではないだろうか (*38) 。だから彼らは一貫して、自分自身の存在の底にある「鏡」を割って「自由」になろうと主張し (*39) 、「自由」になるための生命力すなわち欲望を、視聴者に届けようとするのではないだろうか(「この薔薇があなたに届きますように」) (*40) 。

*36 参考:幾原邦彦「革命か。それはね、常に生活の延長線上にあるものだよ」(「アニメージュ 1998年2月号」)「衆生済度はわれら日々の生活そのもので、この外に強いてそう名づくべき行為はないのである。(…)衆生済度はこの無功用底に外ならぬ。遊戯三昧の衆生済度でなければならぬ」(鈴木大拙『日本的霊性』)。

*37 「自由」となった者(≒英雄)がこの現実世界(現象界)において実践する「選択」というのは、「自ずと決まってしまうような」ことであるのだが(「CEを読む」)、歴史的・社会的、そして身体的にも制約を持つ私たち人間が、絶対者とつながり「自由」となったところで取れる「選択」というのは、(よく「人間には無限の可能性がある」などと言われるが)おそらく実際には、大層なことはできないであろう。榎戸洋司も、「確かにそれは英雄であるんだけど、その在り方というのは、現代においてはもっと地味なものだろう、という考えが僕にはあるんです」と語っているように(『「戦時下」のおたく』)、現代においてできることは、せいぜい「自分の身近な人たちを大切にする」くらいのことではないだろうか(もちろんそれはそれで大変難しいことなのだが)。一稀「この手が届く人たちと、ちゃんとつながりたい」(『さらざんまい』第7話)。

*38 『忘却の旋律』最終話において、ボッカがソロにトドメを刺さないのも、いくら「法」=社会が変わったとしても、そこで生きる人たちの「心」が変わっていなければ意味がないからだ。ゆえにボッカ(=榎戸洋司)は、地道に人々の「心」に「薔薇」を、「エラン・ヴィタール」を、「アウラ」を届けようとするのである(ボッカは、自身の理想を人々に押し付ける形で実現することを望まないのである)。参考:「ラストをどうするかは悩みましたね。メロスの戦士がモンスターに勝って終わりではないだろうし、戦士が負けて終わりっていうのもない。簡単に勝負がついてしまう事も、危険だと思うんですよ。それで「地道な戦いを、だからやっていくのが大人ですよ」って結末になりました」(『忘却の旋律 脚本集 忘脚③』榎戸洋司インタビュー)。ところで、なぜわざわざそんなことをするのか、と疑問に思う人がいるかもしれない。例えば大乗仏教においては、真の自己に目覚めた者は、この現実世界をより良くするために、自分の周りの人たちにも、真の自己に目覚めてもらうよう努力するのだという。努力せずにはいられないのだという(例えば親鸞であればこれを、「阿弥陀仏の意志のはたらきによるものだと解釈する」そうだ(親鸞は「二種の「廻向」のうち「還相廻向」の意義を前景化させ、その「利他」=他者救済のはたらきを鮮明にしつつ、みずからそのはたらきの主体ならぬ動因=行為体と化して、衆生の中に入り込み「弥陀の本願力」を「廻施」せしめ続ける」(守中高明『他力の哲学』)。『ユリ熊嵐』第4話においてみるんが、「僕、何度でも見つけてくるから」というある種の「狂気」を見せるのも、そうした不可思議な力がはたらいたからなのかもしれない)。おそらく『忘却の旋律』において、ケイのような子供が犠牲にされているという耐え難い事実を知り、自身の「持続(≒忘却の旋律)」に気付いて「メロスの戦士」となってしまったボッカが、最終的に次世代の子供に「エラン」を届けずにはいられなかったのも、あるいは『輪るピングドラム』において、自身の「仏性(≒ピングドラム)」に気付いてしまった冠葉、晶馬、陽毬が、最終的にそれぞれ晶馬、陽毬、冠葉に「リンゴ(ピングドラム)」を届けずにはいられなかったのも――そしてひいては、榎戸洋司や幾原監督が、そうしたシーンを描かずにはいられなかったのも――、そうした使命感のようなものに駆り立てられたからではないだろうか(もちろん物語上の形式的な側面からくる要請もあるのだろうが、それだけでは説明できないものがあるのではないだろうか。「人を愛するという、あるいは慈悲を世界にもたらそうとする思想なしに、いかなるすぐれた文学が可能であろうか」(梅原猛『地獄の思想』)幾原邦彦「本当は物語なんて、今の時代、パロディでもいいんだよ。物語とか表現が何かの引用かどうかなんて、実はどうでもいいことなんだよ。そういうことよりも、現実世界の何をモチベーションとして、その作品が制作されているかのほうが重要だと思う」(『薔薇の容貌』)幾原邦彦「やっぱりね、本人が幸せでないと、まわりは幸せにならないよね」(『映画美少女戦士セーラームーンR メモリアルアルバム』)幾原邦彦「よく学生なんかで、自殺しちゃう子が多いじゃない。楽しい未来っていうのを想像できないと思うんだよね。もっとひどい言い方しちゃうと、本来未来のモチベーションになるべきお父さんお母さんの姿とかを見ても、楽しそうな大人になるっていうことを想像できないと思うんだよね。(…)うまく表現できるかどうかわからないんだけど、このようにやっていけば、楽しく未来を想像できるんじゃないのかっていうのかな。このように生きていけば、楽しく生きていけるのではないのかっていうのかな。そういうふうなことが、表現できればなぁと思ってるんだけど」(『少女革命ウテナ Complete Blu-ray BOX』映像特典「インタビュー(1997)」)榎戸洋司「きっと『ウテナ』の隠れたテーマは「楽しい大人になる方法」なんですよ」(「アニメージュ 1998年3月号」)「人は愛によってしか書かない。あらゆるエクリチュールは愛の手紙である」(ドゥルーズ『対話』))。

*39 榎戸作品においては、「自由」になることで「良い仲間が集まる」とされていたわけだが(「CEを読む」)、幾原監督は、この「良い仲間が集まる」ことを、「よりよい共同体を見つける〔作る〕」ことだと語っている。幾原邦彦「日本では共同体を作るという意識がものすごく希薄で「共同体は社会から与えられるものである」という幻想が蔓延している。(…)そういう社会の中で、例えばセーラーチームというのは、誰かに与えられたものではない自分達で作りあげた共同体に見えるかもね。言葉にすると安っぽいけど、友情で結ばれた共同体。アニメで友情ものが支持されるのは、子供達が与えられた共同体を無自覚に嫌がっているからじゃないかな。(…)劇場版「セーラームーンR」でも、表面上は愛だ友情だと言ってるけど、自分達がどうしてこの共同体の一員なのか、自分にはどんな共同体が必要なのかといことがテーマになってる。たぶん、これから作る作品も、共同体がテーマになってくるでしょうね。ただ、今度の作品では単に共同体の在り方ということより、もう一歩突っ込んで「よりよい共同体を見つける方法論」をテーマにしようと考えています」(「アニメージュ 1996年4月号」)。

*40 しかし当然のことながら、『ユリ熊嵐』第4話におけるみるんの行動が示唆するように、「薔薇」を届け続けることは、過酷なことであるに違いない。まず第一に、いくら「薔薇」を届けようとしても、相手が喜ぶとは限らないからだ(「イライライライラ要らなーい!」)。基本的に「薔薇」を受け取って喜べる人というのは、その段階で「薔薇」を受け取ろうとする能動性を獲得している人に限られる(「CEを読む」の言葉を使えば、そうした能動性を獲得するには、「根本的」な経験、すなわち偶発的な「出会い」が生じている必要があり、彼らは、多くのクリエイターがそうであるように、まさに自身の関わった作品自体が、誰か(視聴者)にとっての、そうした「出会い」となることを望んでいるのだと思われる。「芸術作品との出会いという出来事は、実在の流れに不可避的なかたちで新しい区切りをつけ、日常性という「均衡のとれた世界」からかけ離れた可能性の領野を触発的に生みだすのです」(ガタリ『三つのエコロジー』))。参考:幾原邦彦「結局のところ、他人は何かをしてあげることはできなくて、「いてあげるよ」とか「見ててあげるよ」みたいなことでしか、他人は関与できないんですよ」(『輪るピングドラム』第17話 オーディオコメンタリー)サリナ「私たちにできることは、見守ることだけだ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第22話)「正しく与えることは、正しく受け取るよりも、難しい」(ニーチェ『ツァラトゥストラはかく語りき』)。飛躍(切断即連続)を信じることができない者、完全に透明になってしまった者には、「薔薇」は届きようがないと言えるのである。したがって、「自分から約束のキスをする」という(ある種の能力を持った者による)行為とは、どうしても与える側の自己満足にしかならない可能性があるのである(幾原邦彦「まあ、すべての人に伝わる、ということはあり得ないわけですよね。でも、誰かの決断が誰かに届くということはある。あとは、やっぱり「見つける」というのは、一つの能力だから。「見つけて欲しい」と思っている人は、いっぱいいると思うんですよ。でも、見つけることは能力のいることなんです」(『ユリ熊嵐 公式完全ガイドブック』))。そして第二に、いくら「薔薇」を届けても、ご褒美が貰えるとは限らないからだ。だから彼らは「薔薇」を届ける際に、あなたも一緒に「薔薇」を届けてみませんかというメッセージを込めるのである。彼らは常に、「志が高い」仲間を勧誘しているのである。彼らは常に、「呼びかけ」ているのである。例えば『ユリ熊嵐』第4話におけるるるの台詞、「本物のスキは天に昇ってお星さまになるの。そして流れ星になって、地上に落ちたお星さまは約束のキスになるの」がそうである。これは、『少女革命ウテナ』に当てはめて言えば、お星さまがウテナのことを指し、「約束のキス」が「薔薇」のことを指していると考えられる(ベルクソン風に言えば、お星さまが神秘家であり、「約束のキス」が「エラン」である。詳しくは「CEを読む」を参照)。つまりここには、あなたもスキを見つけて(咲かせて)ひとつの「星」となって、一緒に輝きましょう(=「薔薇」を届けましょう)というメッセージが込められているのである(「いつか一緒に輝いて」)。

欲望を生産すること、これこそが記号の唯一の使命である。(ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?