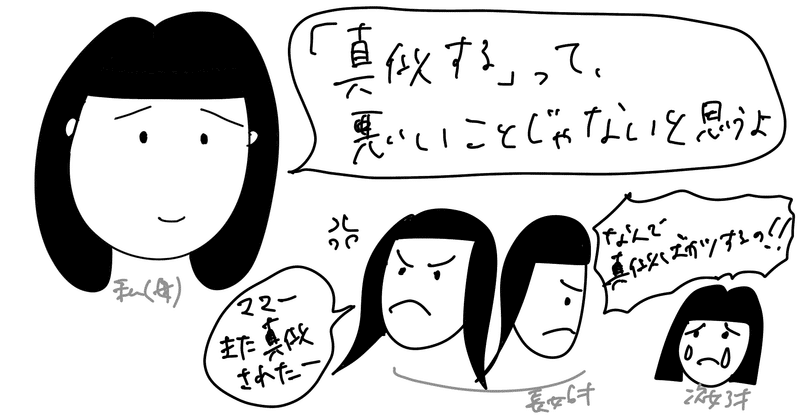

165. 「真似する」って悪いことじゃないと、改めて思った話

「真似する」って悪いことだろうか?

3歳の次女は、6歳の長女の真似をよくする。

たとえば、食べたいものをたずねたとき、

長女と同じものを選んだりする。

家にいるとき、長女と同じことをしたがったりする。

長女はそれが嫌で、

昨日も「また真似をされたー」と

カンカンに怒って私に報告をしにきた。

真似したことを怒られた次女は

しょんぼりとしていた。

私も子どもの頃、

よく姉に「真似こじきだね」と言われ、

真似をするのを嫌がられたのを思い出して、

心がざわざわした。

その時からずっと感じていたのは、

「真似する」ってそんなに悪いことなのか?ってこと。

長女にその話をして、気づいたことについて書きます。

「真似する」のは悪いことじゃない

著作権侵害などの例外を除いて、そう思っています。

そう思う理由

その人の真似するのは、その人のことが好きで、憧れの気持ちがあるから。

憧れの気持ちがあるから、その人と同じものを選びたくなるし、同じことができるようになりたいと思う。

真似するから、いろいろなことができるようになる、歩くことも、おしゃべりも、逆上がりすることも、字を書くことも…。

「学ぶ」の語源は「まねぶ」。「真似する」ことは、「学ぶ」ことのはじまり。

人類史上のすべての発明・発見・創作にも、模倣(真似)が下敷きにある。

長女にも簡単にこれらの話をしました。

そして、「だから、そんなに怒らないであげてほしい」とお願いしました。

すこし(!?)分かってくれたみたいです(笑)。

むしろ、積極的に真似している自分に気がついた

創作に限らず、家事楽のコツなど、

いいと思ったものはどんどん真似したいと思っています。

その理由

いいと思ったものは、真似してやってみて、自分のものにしたい。

いいと思っても、真似して実際にやってみないと、何も始まらない。

何度も真似してやってみることで、基本が身につき、上達する。

真似しているのは、「要素」であって「全体」ではない。

100%真似することはできないし、したくないから、真似をした部分があっても作品全体としてはオリジナルになる。

とりあえず真似でもいいから表現し始めてみると、表現しているうちに、自分が本当に表現したいものが見えてくる。

真似する(模倣する)ことは悪いことではなく、

むしろ、必要不可欠な力であると教えていただいた本を紹介します。

「創作力」とは、個人の資質による漠然としたものではなく、「発想力」「脚本力」「模倣力」を併せた総合力である。

「模倣力」は「創作力」の原点。

「模倣」はあくまで「オリジナル」を生み出す過程で行われる。

「真似すること」と「オリジナル」を生み出すことの関係について、

貴重な気づきをいただいたnoteをご紹介します。

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

読んで下さるあなたがいるから、今日もnoteが書けています。 またお時間のあるときに見に来てくださると嬉しいです。