統計で読み解くこれまでとこれからの日本

人類の歴史は感染症との闘いでもあった。20世紀以降では、第1次世界大戦中にスペイン風邪、天然痘、チフスなどの感染症が流行し、第2次世界大戦後には世界保健機関(WHO)が設立された。世界保健機関(WHO)憲章では、「健康」を単に病気にかからない状態ではなく、「身体的、精神的、社会的に完全に健康な状態」と定義されている。しかし戦後も、1976年にエボラ出血熱、1981年にエイズ(AIDS)が出現するなど、新たな感染症が発見されている。近年では、2003年に重症急性呼吸器症候群(SARS)が発生している。

2019年に中国で新型コロナウイルス(COVID-19)が確認されて以降、2020年の世界経済は新たな感染症との闘いになった。たとえば、地政学的リスク分析を専門とするコンサルティング会社ユーラシア・グループが2020年1月6日に発表した2020年の10大リスクでは、「1.不正!誰が米国を統治するか?」、「2.超大国デカップリング」、「3.米中関係」、「4.頼りにならない多国籍企業」、「5.モディ政権が推し進めるインドの変貌」、「6.地政学的変動下にある欧州」、「7.政治vs.気候変動の経済学」、「8.シーア派の高揚」、「9.不満が渦巻く中南米」、「10.トルコ」が挙げられており、新型コロナウイルスの発生は全く予期せぬブラックスワンであったといえる。

この新型コロナウイルスの発生により2020年の世界経済は大きく減速し、人や物のあり方は大きな変化を迫られた。サプライチェーンの分断やフェイス・トゥ・フェイスによるコミュニケーションの制限、外出自粛や移動制限がなされることによって、リモートワークが困難なサービス業、教育、医療、交通などの産業が影響を受けた。特に、エッセンシャルワーカーと呼ばれる現業労働者への影響は大きい。

これまでの感染症の歴史では、英国の看護師であるフローレンス・ナイチンゲールが1853年に始まったクリミア戦争に従軍し、統計データを活用することで医療衛生を改善したこともある。

本稿では日本経済や地域などを統計で読み解き、過去・現在・未来について考えることにしたい。

1 日本経済を概観する

はじめに、日本経済を概観する上で、内閣府「国民経済計算」をもとに名目および実質GDPを確認する。1994年から2018年までのGDPの推移を可視化したものが下図である。

バブル景気は1986年11月を谷として1991年2月までの51ヶ月あったとされ、日経平均株価のピークは1989年12月29日の38,915円87銭であった。日経平均株価のピークとなった1989年は、3%の消費税の導入や合計特殊出生率がひのえうまの1966年を下回る「1.57ショック」があった。そして、バブル景気が終わった1991年のGDPは名目で約483兆円、実質で約420兆円であった。

図は1994年からであるが、これ以降の主な経済の出来事やトレンドをみることとする。まず、1995年にはマイクロソフトのWindows95日本語版の発売があった。同年11月23日の発売日当日の秋葉原の様子を伝える動画を調べてみると、ファミリーコンピュータのRPG『ドラゴンクエスト』が発売されることと同じような盛り上がりを見せていた。このOSは、それまで一部のマニアなどに留まっていたパソコンやインターネットの使用を一般にも普及させることになった。1995年はバブル景気は既に終了していたが、インターネットの可能性に明るい未来を想像した若者も多かったと考えられる。さらに、1997年には消費税率5%への引上げや、北海道拓殖銀行および山一證券の破綻があった。世界金融市場で最大規模であった山一證券の破綻は、1980年代にジャパン・アズ・ナンバーワンの時代を謳歌した日本経済からは想像できなかっただろう。それまでは、一旦就職したら終身雇用で、定年まで一生生活が保障されて安泰だと考えていた労働者も少なくなかったと思われる。翌年の1998年にはバブル景気の終焉から10年弱が経っていたが、国内における音楽CDの生産金額が過去最高を記録している。テレビ東京の『ASAYAN』のオーディション企画により1997年にデビューしたモーニング娘。が、2000年には「日本の未来は世界が羨む」と歌ったが、2000年以降の日本経済は世界経済の伸びと比較すると停滞していると考えられる。また、1999年には日本の若者の間でトレンドとなるiモードのサービス開始もあった。ガラケーと呼ばれるフィーチャーフォンでは、着メロと呼ばれる楽曲を自分で作曲したり、着メロ本でモーニング娘。などのヒット曲を作る若者もいた。2000年にはBSデジタル放送の開始もあった。放送開始後1,000日で1,000万世帯の普及を目標にしたBSデジタル放送により、高品質な映像・音声サービス、データ放送、高度な双方向サービス等が期待された。放送における課題は現在、放送と通信の融合などもあると考えられる。2001年には、中央省庁の再編や米同時多発テロの発生があった。米国の政治学者であるサミュエル・ハンティントン氏が1996年に出版した『文明の衝突』では、西欧・中国・日本・イスラム・ヒンドゥー・スラブ・ラテンアメリカ・アフリカの八つの文明に分け、冷戦終結後の様々な紛争は異文明間の衝突であるとし、特に文明と文明が接する断層線(フォールト・ライン)での紛争が激化しやすいとしていたが、米同時多発テロの発生はグローバリズムの見方を変える出来事でもあっただろう。少し進み、2008年には米国のリーマンブラザーズの破綻を発端として世界金融危機が発生した。米同時多発テロは文明のフォールト・ラインで発生したとみることもできるが、世界金融危機について、IMFのチーフエコノミストも務めたラグラム・ラジャン氏は、国内政治、貿易の不均衡、貿易の不均衡の是正のために起きる金融システムの軋轢という断層線(フォールト・ライン)で発生したとみている。また、2008年には日本国内でiPhone3Gの発売が開始された。当時、おサイフケータイの機能などが利用できないiPhoneは日本国内ではトレンドにならないと主張していた者も少なくない。しかしiPhoneを代表とするスマートフォンは、現在の私たちのライフスタイルを大きく変容させ、生活の質の向上にもつながっている。たとえば、ソーシャルネットワークサービス(SNS)によって、メディアに集中していた情報の送り手としての機能が個人にも広がり、世論に大きな影響力を持つインフルエンサーと呼ばれる個人も増加している。それまでは、メディアを通じたオピニオンリーダーと呼ばれる者の存在や、インテル入ってると言われていたかどうかは定かでないが、イタリアのプロサッカーリーグであるセリエAのインテルに移籍した長友佑都選手について、明治大学の学生時代に応援団にいる太鼓叩きが凄いと噂になっていた都市伝説の類はあったと思われる。なお、日本国内のスマートフォンへの転換は、iモードの成功体験に縛られイノベーションのジレンマから脱却できなかったと評価できる。

さらに、2011年3月には東日本大震災が発生した。現在でも震災の影響が残る福島県等への支援の継続と、環境問題への対応は今後も課題である。翌年2012年12月には第2次安倍政権が誕生した。この第2次安倍政権によるアベノミクスにより戦後2番目の長さとなる71ヶ月の景気回復局面があった。2021年以降も経済における課題は残るが、国内の格差や不平等などのフォールト・ラインを克服することも重要だろう。

続いて、名目GDPおよび実質GDPの成長率の推移を確認することとする。1995年から2018年までのGDP成長率を可視化したものが下図である。

図を確認すると、殆どの期間で名目成長率を実質成長率が上回る(実質GDP成長率>名目GDP成長率)、すなわち「デフレ」の現象が観察される。2014年から名目成長率が実質成長率を上回る期間もあるが、2016年以降は実質成長率に対して名目成長率の低下も見られる。

次に、GDPギャップ、実質GDP成長率、潜在成長率を確認することとする。1995年から2018年までのGDPギャップ等を可視化したものが下図である。

図を確認すると、GDPギャップはこの期間の殆どでマイナスとなっている。特に、サブプライムローンによる米国のファニーメイとフレディマックの経営悪化や投資銀行であるリーマンブラザーズの経営破綻によって2008年に発生した世界金融危機の翌年、2009年のGDPギャップは-5.1%となった。また実質GDP成長率は、2008年が-1.1%、2009年が-5.4%となっている。新型コロナウイルスの影響による経済の減速は、2021年にさらに拡大する可能性もあるため注視が必要である。特に、新卒一括採用が主な日本の学生の就職は、卒業時における景気にも左右される。新卒時での就職に失敗すると、その後も就職が困難となり、所得や能力開発等に影響を与える。このような世代効果によって、2021年以降に就職氷河期世代を再度生まないための対策も求められる。

さらに、短期的な変動要因以外の労働投入、資本投入および全要素生産性の3つの生産要素の平均的な投入水準から得られる実質GDPの伸びである潜在成長率は、この期間において概ね1%前後の水準で推移している。潜在成長率は中長期的に持続可能な成長率と捉えられる。たとえば、人口の減少などにより労働投入量が減ること、国内需要の縮小に伴う企業の投資活動の低迷、生産性の低下等により潜在成長率は低下することになる。また、所得格差の拡大も潜在成長率を低下させる要因となる。一方、全要素生産性(TFP)を向上させる生産性の改善、すなわち、デジタルトランスフォーメーション(DX)による経営革新や教育への投資などは潜在成長率を上昇させる要因となる。新型コロナウイルスの影響によって、在宅勤務を実施する企業も増加した。森川(2020)の研究では、個人によって生産性の分散は非常に大きいが、在宅勤務の主観的な生産性はオフィスによる勤務の場合と比較して平均で約60%、中央値で70%であることが示されている。オフィスにおけるフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションとは異なる、これまでとは同じでない方法により、生産性を維持、向上させることは課題である。さらに労務管理の手法にも生産性は影響される。たとえば、時間ではなく成果による管理によって生産性の低下を防ぐことも重要である。しかし、在宅勤務がオフィスにおける勤務の場合と比較して生産性が低いことによって、在宅勤務の必要性が否定されるものではないと考える。たとえば、在宅勤務を活用した時短勤務等の柔軟な働き方は潜在的な労働力の労働市場への参加を増やし、年齢や性別の制限を超えて働けるようになることも期待される。

また、川口(2020)の研究によると、テレワークとタスク特性との関係においては、テレワークを行っている人はルーティンの仕事をしている度合いが低く、肉体労働に従事している度合いが低いことが明らかになっている。ここに、エッセンシャルワーカーのテレワークが難しいことが現れている。テレワークには適したタスクと適さないタスクがあることから、テレワークを実施できる業種は「特権」であるとの批判を受けることもあるだろう。しかしこれからの働き方は、オフィス勤務とテレワークをコンバージェンス(融合)していくことも必要であると考えられる。

2020年にはDXがバズワードとなり、また2021年に設置が予定されているデジタル庁により、DXがさらに加速することも期待される。人口減少や少子高齢社会も国内の課題である中で、中長期的な経済成長のためには痛みを伴う変革も求められる。それは企業だけでなく人もである。変わることができなかった停滞の平成30年間を経て、新型コロナウイルスを契機として、ニューノーマルの時代における新しい経済を創造することも今後の重要な課題となる。

2 地域を概観する

1では日本経済を概観したが、続いて日本国内の地域について調べてみることとする。まず日本の総人口を確認する。総務省「人口推計」をもとに、1950年から2019年までの日本の総人口の推移を可視化したものが下図である。

1950年に8,320万人であった総人口は、1967年に初めて1億人を超えた。これ以降も総人口は増加を続け、総人口のピークは1億2,808万4千人となる2008年であった。そして2009年以降、総人口は減少の傾向にあり、2019年は1億2,616万7千人となっている。人口の減少や少子高齢化は経済成長に負の影響を与えることから、今後ロボットによる労働力の代替やテクノロジーを活用することも考えられるだろう。

新型コロナウイルスの影響は反映されていないが、2018年に国立社会保障・人口問題研究所が推計した「日本の地域別将来人口推計」をもとに、都道府県別の総人口指数を確認してみることとする。2015年を100とした場合に、2045年の総人口指数をコロプレス図により可視化したものが下図である。

図を確認すると、「東京都」(100.68)、「沖縄県」(99.63)、「愛知県」(92.20)、「神奈川県」(91.08)、「埼玉県」(89.79)、「滋賀県」(89.38)、「福岡県」(89.28)、「千葉県」(87.80)、「広島県」(85.40)の総人口指数の値が大きく、最も色が濃い地域となっている。

一方、「秋田県」(58.81)、「青森県」(62.95)、「山形県」(68.38)、「高知県」(68.44)、「福島県」(68.70)、「岩手県」(69.12)、「徳島県」(70.84)、「長崎県」(71.32)、「和歌山県」(71.40)、「山梨県」(71.73)、「鹿児島県」(73.06)の総人口指数の値が小さく、図では最も色が薄い地域となっている。

続いて、「地域ブランド調査2020」による魅力度ランキングを可視化してみる。魅力度ランキングにおける魅力度を横軸に、15歳未満人口割合や65歳以上人口割合、1人当たり県民所得等の指標により算出した魅力度の予測値を縦軸にとり、45度線を引いて可視化してみた。

この図では、45度線より上にある都府県は、魅力度ランキングの魅力度より予測値が高いことを表している。すなわち、限られた指標ではあるが、魅力度の予測値の方が魅力度ランキングの値より大きく、伸びしろのある都府県とみなすこともできる。一方、45度線より下にある道府県は、魅力度ランキングの魅力度が予測値より高いことを表している。すなわち、算出した予測値よりも実測値が高く、良い印象を持たれている道府県と考えることも出来る。また、先ほど確認した2045年の総人口指数の値と比較的似ているとみることもできるだろう。

都市は人や物、資金、知識、アイデアなどが集積して発展する。たとえば人口の減少は、都市の発展の速度を遅らせる可能性や、さらに都市の衰退にもつながる。魅力度ランキングからは都市と地方の断層を読み解くことも出来る。発展を続ける都市と地方。Nishida et al.(2020)の研究によると、経済活動を支える鍵となるキーシティは、いずれも交通の要であるとされている。新型コロナウイルスの影響によるサプライチェーンの分断や移動制限は、人や物、資金、知識、アイデアなどの交流を減らし、生産性が低下することで経済活動を減速させることになる。これからの地域で注目すべきものは、関係人口だと考えられる。関係人口は移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わる人々と定義されている。リモートワークによる働き方により、地理的空間を超えたつながりが増えることも予想される。人口が減少し、地域の担い手も減る中で、地理的空間だけでなくネットワーク空間のつながりのそれぞれの密度を高めることや関係人口を増やすことは、経済活動や地域活動を支える鍵になると考えられる。現時点では批判もある「ふるさと納税」制度であるが、自分を育んでくれた「ふるさと」が新しく定義されることにもなるだろう。

コロナ禍では、移動の制限や外出自粛などによって、物理的なつながりを形成することがこれまでより難しくなった。移動制限による交通の機能の低下は、都市の密度を低下させることにもつながる。これは、都市の生産性を低下させる。また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにはソーシャル・ディスタンスの維持など、都市の密度を低下させることも重要である。このトレードオフの関係を克服するネットワーク構築が、今後の都市形成では重要であると考えられる。

3 消費や行動時間から生活の変化を概観する

続いて、家計における支出額や行動区分による平均時間の推移を確認することで、私たちの生活がどのように変化してきているかを調べてみることにする。

3.1 家計の支出額を調べてみる

まず、総務省「家計調査」をもとに、農林漁家世帯を除く二人以上の世帯の主なものについての支出額を調べてみる。1985年から2017年までの年間の支出額の推移を可視化したものが下図である。

図では、支出額を(1)「食料」(米、パン、カップ麺、冷凍調理食品、牛肉、豚肉)、(2)「飲料」(緑茶、コーヒー・ココア、ビール、発泡酒・ビール風アルコール飲料)、(3)「外食」(中華そば、すし、ハンバーガー)、(4)「家事用耐久財」(電気冷蔵庫、電子レンジ)、(5)「教養娯楽用耐久財」(テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯型音楽・映像用機器)、(6)「書籍・他の印刷物」(新聞、雑誌(週刊誌を含む)、書籍)に分類している。

第一に、「食料」の支出額について確認する。まず「米」を確認すると、1985年から2017年にかけて75,302円から23,880円になり、支出額は68.2%減少している。家計における米の支出額は長期的に低下の傾向にある。「パン」は1985年から2017年にかけて23,499円から30,084円になり、支出額は28.0%増加している。米と異なり、パンの支出額は大きく増加している。「カップ麺」は2005年から2017年にかけて2,944円から4,081円になり、支出額は38.6%増加している。パンと同様に支出額は増加の傾向にある。世界初のカップ麺「カップヌードル」の年間売上は現在1,000億円を超えている。「冷凍調理食品」は1985年から2017年にかけて2,544円から7,452円になり、支出額は192.9%増加している。「牛肉」は1985年から2017年にかけて31,324円から21,958円になり、支出額は29.9%減少している。「豚肉」は1985年から2017年にかけて27,296円から29,990円になり、支出額は9.9%増加している。

ミクロ経済学では需要の価格弾力性という概念がある。需要の価格弾力性とは、価格が1%上昇した場合に、需要が何%減少するかを表す。神取道宏教授の著書『ミクロ経済学の力』によると、ガスは0.205、牛肉は0.944、外食は1.318となっている。牛肉は価格が1%上昇すると、牛肉の需要がほぼ0.944%減るということである。

まず、食料の支出額について調べてみたが、米の支出額は大きく減少している。米の支出額が減少する一方で、主食としての代替財でもあるパンへの支出額は増加している。米の支出額の減少は調理の手間や生活の変化も大きいと考えられるが、これは生活の多様性が以前より増しているとみることもできる。さらに、カップ麺や冷凍調理食品への支出額は大きく増加している。支出額は所得にも影響されるが、1985年から2017年にかけて手軽で、美味しい食品を開発する企業努力があったことや、私たちの食の意識に大きな変化もあったと考えられる。2050年には世界の人口は90億人を超えるとの試算もある。人が食べる肉の量も現在の約2倍となり、たんぱく質が不足する危機もあるようだ。フードテックは本物の肉と同じような見た目、味、食感の人口肉を生み出し、食卓に登場する日もそう遠くないだろう。ますます私たちの食文化の多様性は増していく。

第二に、「飲料」の支出額を確認する。「緑茶」は1985年から2017年にかけて6,550円から4,113円になり、支出額は37.2%減少している。「コーヒー・ココア」は1985年から2017年にかけて7,105円から11,294円になり、支出額は59.0%増加している。「ビール」は1985年から2017年にかけて22,226円から11,164円になり、支出額は49.8%減少している。「発泡酒・ビール風アルコール飲料」は2000年から2017年にかけて3,613円から9,100円になり、支出額は39.6%増加している。「ビール」の支出額が減少している一方、「発泡酒・ビール風アルコール飲料」の支出額は大きく増加している。発泡酒・ビール風アルコール飲料はビールと比較して税率が低いため販売価格も安く、ビールの代わりに発泡酒等を楽しんでいる人も多いと考えられる。また、経済が低成長時代になり、所得が増えにくくなっていることも要因のひとつにあるだろう。

第三に、「外食」の支出額について確認する。「中華そば」は1985年から2017年にかけて5,636円から5,988円になり、支出額は6.2%の増加となっている。前述したように外食の価格弾力性は1.318であり、価格が1%上昇すると外食の需要は1.318%減少する。中華そばの支出額はカップ麺ほど増加していないが、外食の中では価格弾力性が小さく、所得の影響を受けにくいと考えられる。たとえば、ラーメン二郎など熱狂的なファンを抱えるラーメン店は安定した人気がある。ラーメンは多種多様であり、麺、スープ、具に特徴があり、顧客のニーズもそれぞれ異なる。規模が大きくないため、差別化によって顧客を獲得することが出来る。「すし」は1985年から2017年にかけて18,013円から14,729円になり、支出額は18.2%減少している。中華そばが日常における消費とすると、すしはハレの消費として利用する者も多く、外食の中でも所得の影響を受けやすいと考えられる。「ハンバーガー」は2000年から2017年にかけて3,137円から3,789円になり、支出額は3.8%増加している。しかし新型コロナウイルスの影響により、2020年の外食産業の市場規模は16.5%減少するとの調査結果もある。一方で、テイクアウトやデリバリーは2019年より拡大している。飲食店は注文から会計、調理、受取までのプロセスをデジタル化することにより、顧客と働き手の新しい食体験が生まれる。さらに、ロボットが料理を提供するレストランが、ミシュランの三ツ星を獲得することもあるのかもしれない。

第四に、「家事用耐久財」を確認する。「電気冷蔵庫」は1985年から2017年にかけて6,706円から5,980円になり、支出額は10.8%減少している。「電子レンジ」は1985年から2017年にかけて2,147円から1,298円になり、支出額は39.5%減少している。たとえば、ここ数十年の電気冷蔵庫の買い替え年数は10年強で安定しており、新たな需要を喚起するためにはイノベーションが求められる。しかし、新しい生活様式を創造する家事用耐久財の開発は容易ではなく、機能の高性能化等の持続的イノベーションに留まっていると考えられる。だが、家事用耐久財の持続的イノベーションは私たちの生活の質を確実に向上させ、余暇等の可処分時間を増加させているだろう。

第五に、「教養娯楽用耐久財」の支出額について確認する。「テレビ」は1985年から2017年にかけて7,845円から4,754円になり、支出額は39.4%減少している。「パーソナルコンピュータ」は1987年から2017年にかけて4,543円から7,666円になり、支出額は68.7%増加している。しかし、2000年前後の10,000円を上下していた水準と比較すると、近年の支出額は減少している。「携帯型音楽・映像用機器」は2005年から2017年にかけて607円から135円となり、支出額は77.8%減少している。2008年にiPhone3Gが日本国内で発売され、スマートフォンの普及率上昇に伴って、パーソナルコンピュータや携帯型音楽・映像用機器は代替されているとみることもできる。

最後に、「書籍・他の印刷物」の支出額について確認する。「新聞」は1985年から2017年にかけて26,408円から29,947円になり、支出額は13.4%増加している。「雑誌(週刊誌を含む)」は1985年から2017年にかけて3,507円から3,163円になり、支出額は9.8%減少している。「書籍」は1985年から2017年にかけて11,604円から7,535円になり、支出額は35.1%減少している。大きく減少している。活字離れが叫ばれて久しいが、新聞等の書籍や印刷物はデジタル化へのシフトやメディアの在り方も問われている。持つ者と持たざる者の対立や教養主義の没落もあるが、知性の復権は日本経済を再加速するために重要だと考えられる。米国のイノベーションの原動力となっているGoogle、Amazon、Facebook、Appleのテックジャイアントは、経済学の理論や博士人材をビジネスで活用していることでも有名だ。これに対して、日本国内の企業では博士人材の活用はあまり進んでいない。2020年には博士課程の学生に対する経済的支援も決定している。産学の連携や企業で働く人材の多様化により、日本企業の競争力を高めることは必要であろう。

3.2 行動区分の平均時間により生活の変化を調べてみる

続いて、総務省「社会生活基本調査」をもとに、睡眠、食事など生理的に必要な「1次活動」、仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い「2次活動」、これら以外の活動で各人の自由時間における「3次活動」に行動種類別を分け、3つの活動における平均時間の推移を可視化してみる。

まず、男性は、1981年に「1次活動」(644分)、「2次活動」(463分)、「3次活動」(333分)であったものが、2016年は「1次活動」(632分)、「2次活動」(412分)、「3次活動」(396分)となっている。睡眠等の行動である「1次活動」の平均時間は1981年以降減少し、1996年以降は横ばいにある。通勤、仕事、育児、買い物等の行動である「2次活動」の平均時間は1981年以降減少を続けている。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌、趣味・娯楽、スポーツ、交際等の行動である「3次活動」の平均時間は1981年以降増加を続け、2001年以降は横ばいにある。

一方、女性は、1981年に「1次活動」(644分)、「2次活動」(481分)、「3次活動」(315分)であったものが、「1次活動」(647分)、「2次活動」(424分)、「3次活動」(369分)となっている。女性の「1次活動」、「2次活動」、「3次活動」の変化も、水準は異なるが男性とほぼ同様の傾向にある。

1980年代以降、余暇等の3次活動の平均時間が増加し、通勤や仕事等の2次活動の平均時間は減少している。現代は生活の多様性が以前より増していることや、余暇等の個人における有意義な時間の使い方などが課題となるとみることができる。

3.3 3次活動に含まれる情報通信メディアの利用時間と情報行動について

1995年にWindows95が日本国内で発売され、インターネットがアーリーアダプターだけでなく、キャズムを超えて大衆にも普及していくことになった。さらに、Appleが開発したiPhoneの登場によりスマートフォンが大きく普及し、インターネットへのアクセスはさらに容易となった。そして現在では、誰もが情報へアクセスし、発信できる時代になっている。また、スマートフォンの登場によって消費されるコンテンツは主にアプリとなり、情報通信メディアの利用行動もインターネット時代から変化している。

3.3.1 主なソーシャルメディア系サービス及びアプリの利用率を調べてみる

まず、総務省「令和元年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」をもとに、2012年から2019年までの主なソーシャルメディア系サービス及びアプリの利用率を年代別に可視化してみる。

図を確認すると、いずれの年代でもLINEの利用率が最も高くなっている。2011年6月にサービスが開始されたLINEは、いつでも、どこでも、無料で通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリで、スタンプによるコミュニケーションを一般化させたサービスでもある。現在ではLINEはコミュニケーションだけでなく、地方公共団体等が利用するプラットフォームでもあり、さらにオンライン診療などにも利用できる。このようなツールとしても機能するため、すべての世代で最も利用が多くなっている。

このほか、TwitterやInstagramも多くの年代で利用されているサービスとなっている。これらのアプリは情報を発信するだけでなく、Google検索とは異なるハッシュタグ検索と呼ばれる使い方をする者も存在する。さらに、自分と同じ趣味、同じような意見などを持つ者とフォロー・フォロワーの関係になり、異なる意見等を持つ者を排除するような傾向を強化させることもある。このような、エコーチェンバーやサイバーカスケードといったものや、自分が見たいものしか見なくなるフィルターバブルと呼ばれる問題もあり、分断を加速させることに利用される懸念もある。また、Facebookは30代の利用、特にビジネスパーソンが多いと思われるが、つながりすぎることによるSNS疲れなどの負の側面もあると考えられる。

3.3.2 情報通信メディアの平日及び休日における行為者平均時間を調べてみる

次に、平日及び休日における主なメディアとネット利用項目別の行為者平均時間を調べてみる。まず、主なメディアについて、(1)テレビ(リアルタイム)視聴時間、(2)テレビ(録画)視聴時間、(3)ネット利用時間、(4)新聞閲読時間、(5)ラジオ聴取時間と分類し、図ではそれぞれ、TV_real_time、TV_time_shift、Internet、newspaper、radioと表している。

また、ネット利用項目別について、(1)メールを読む・書く、(2)ブログやウェブサイトを見る・書く、(3)ソーシャルメディアを見る・書く、(4)動画投稿・共有サービスを見る、(5)VODを見る、(6)オンラインゲーム・ソーシャルゲームをする、(7)ネット通話を使うと分類し、図ではそれぞれ、mail、blog_website、socialmedia、video_hosting_service、vod、online_social_game、skypeと表している。

そして、主なメディアの平日及び休日における行為者平均時間を男女別に可視化したものが下図である。

まず、平日の行為者平均時間を確認すると、男性ではネット利用時間及びラジオ聴取時間の行為者平均時間が長くなっている。また、男性と比較すると、女性はテレビ(リアルタイム)視聴時間の行為者平均時間が長い。特に、テレビ(リアルタイム)視聴時間は50代および60代の行為者平均時間が長くなっている。

さらに、休日の行為者平均時間を確認すると、男性および女性ともにテレビ(リアルタイム)視聴時間の行為者平均時間が最も長くなっている。また平日と比較すると、休日はラジオ聴取時間の行為者平均時間が短くなっている。ラジオ聴取は平日のスキマ時間などに、ながらで利用している人が多いと考えられる。昨今はradikoなどのサービスによりラジオ聴取の手段も増えている。また、ラジオだけでなく、ポッドキャスト等の音声サービスも拡大している。平日および休日の行為者平均時間を比較すると、ラジオ等の音声サービスのメディアの特性がよく分かる。

続いて、ネット利用項目別の平日及び休日における行為者平均時間を男女別に可視化したものが下図である。

まず、平日の行為者平均時間を確認すると、項目別の差異はあまりみられないようである。年代別にみると、行為者平均時間は10代及び20代で長くなっている。3.3.1でみた、主なソーシャルメディア系サービス及びアプリの利用率と同様に、ネット利用は若年世代によるものが多いと考えられる。10代および20代はZ世代と呼ばれる世代でもある、デジタルネイティブな環境で育ってきた影響もあると思われる。

さらに、休日における行為者平均時間を確認すると、VODを見るの中央値が最も大きく、次いで動画投稿・共有サービスを見るになっている。VODはNetflixやAmazonPrimeビデオ等の動画配信サービスがあり、映画からバラエティまで幅広いジャンルの動画を楽しむことが出来る。たとえばNetflixの2020年の話題作には『愛の不時着』などがあった。またNetflixは機械学習を活用したレコメンド機能により、最適なユーザーエクスペリエンスを提供していることでも知られている。意思決定に機械を活用することで選択における煩わしさが減ったり、機械のアシスタントにより選択肢が広がることも考えられる。機械が学習することで個人に最適化し、私たちの選択の満足度が向上することもあるだろう。機械はパーソナルアシスタントとして機能する。それは、人よりも有能な秘書である可能性もある。機械は精確にタスクをこなすため信頼出来る。しかし現実の世界は予測できない。現在の機械では適切でないタスクがあることも知るべきだ。

また、機械学習の活用はVODだけでなく、たとえばレシピ動画サイトであれば献立を提案し、献立づくりのストレスを解決するサービスもある。パーソナライズされた機械が、冷蔵庫の中にある食材が少なくなったら自動的に買い物をしている未来も近いだろう。私たちが自宅でテレビを見たり、くつろいでいる間に機械が買い物をし、カロリー計算などがされた美味しい料理を作っているかもしれない。

なお、2020年は新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費の拡大でモバイルアプリのダウンロード数や消費額が過去最高を記録している。

4 仕事について調べてみる

3では消費や行動区分により生活の変化を確認したが、ここでは2次活動に含まれる仕事について調べてみる。

まず、産業別(企業規模計)の所定内給与額を学歴、男女別に確認する。2010年から2019年までの推移を可視化したものが下図である。

所定内給与額の推移を確認すると、2010年から2019年にかけて概ねの産業で男女ともに所定内給与額は増加の傾向にある。これは、2008年に発生した世界金融危機の影響が2010年にも残っていたことや、2012年に成立した第2次安倍政権のアベノミクスによる71ヶ月の景気回復局面において、企業収益の改善等により賃金の増加もあったと考えられる。

まず、男性・高校卒の所定内給与額を確認すると、2010年は「金融業・保険業」(41.6万円)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(41.0万円)、「情報通信業」(36.7万円)の順に高くなっている。反対に、「医療・福祉」(24.4万円)、「サービス業(他に分類されないもの)」(25.3万円)、「宿泊業・飲食サービス業」(25.7万円)が低くなっている。そして、2019年は「電気・ガス・熱供給・水道業」(41.9万円)、「金融業・保険業」(40.4万円)、「情報通信業」(37.0万円)の順に高く、「医療・福祉」(24.8万円)、「サービス業(他に分類されないもの)」(25.6万円)、「宿泊業・飲食サービス業」(26.4万円)が低くなっている。

次に、男性・大学および大学院卒の所定内給与額を確認すると、2010年は「金融業・保険業」(47.8万円)、「教育・学習支援業」(47.6万円)、「医療・福祉」(47.3万円)の順に高く(「鉱業・採石業・砂利採取業」(48.3万円)を除く)、「宿泊業・飲食サービス業」(30.0万円)、「複合サービス事業」(31.4万円)、「サービス業(他に分類されないもの)」(32.3万円)が低くなっている。そして、2019年は「教育・学習支援業」(47.8万円)、「金融業・保険業」(47.0万円)、「学術研究・専門技術サービス業」(44.9万円)の順に高く(「鉱業・採石業・砂利採取業」(47.4万円)を除く)、「宿泊業・飲食サービス業」(31.1万円)、「複合サービス事業」(32.5万円)、「サービス業(他に分類されないもの)」(32.7万円)が低くなっている。

続いて、女性・高校卒の所定内給与額を確認すると、2010年は「電気・ガス・熱供給・水道業」(30.5万円)、「金融業・保険業」(25.3万円)、「教育・学習支援業」(25.1万円)の順に高く、「宿泊業・飲食サービス業」(17.7万円)、「サービス業(他に分類されないもの)」(18.7万円)、「製造業」(18.7万円)が低くなっている。そして2019年は、「電気・ガス・熱供給・水道業」(31.2万円)、「金融業・保険業」(26.7万円)、「情報通信業」(25.9万円)の順に高く、「宿泊業・飲食サービス業」(19.4万円)、「サービス業(他に分類されないもの)」(20.2万円)、「製造業」(20.3万円)が低くなっている。

さらに、女性・大学および大学院卒の所定内給与額を確認すると、2010年は「教育・学習支援業」(35.0万円)、「情報通信業」(31.2万円)、「学術研究・専門技術サービス業」(31.0万円)の順に高く、「複合サービス事業」(21.7万円)、「宿泊業・飲食サービス業」(22.6万円)、「運輸業・郵便業」(24.0万円)が低くなっている。そして2019年は、「教育・学習支援業」(36.6万円)、「学術研究・専門技術サービス業」(34.2万円)、「情報通信業」(32.5万円)の順に高く(「鉱業_採石業_砂利採取業」(33.1万円)を除く)、「宿泊業・飲食サービス業」(24.2万円)、「複合サービス事業」(24.4万円)、「生活関連サービス業・娯楽業」(25.0万円)が低くなっている。

さらに具体的に、2019年の所定内給与額(2010年を100とする)を表したものが下図である。

図を確認すると、男性より女性の所定内給与額の伸びが大きくなっている。特に、「金融業・保険業」や「建設業」、「複合サービス事業」が伸びている。さらに、2019年の全産業における所定内給与額(企業規模100~999人、1000人以上)について、性別および学歴別に箱ひげ図で表現してみた。

図を確認すると、女性は男性よりも所定内給与額が低い水準にあることがわかる。

続いて、2010年度の総務省「国勢調査」をもとに、失業率と市区町村別における学歴との関係を調べてみる。失業率と高校および旧中卒人口割合、短大および高専卒人口割合、大学および大学院卒人口割合との関係を表したものが下図である。

まず、高校および旧中卒人口割合と失業率の関係を確認すると、同人口割合が増加すると失業率が上昇する正の相関がみられる。この相関係数は、0.112788となっている。

次に、短大および高専卒人口割合と失業率の関係を確認すると、同人口割合が増加すると失業率が低下する負の相関がみられる。この相関係数は、-0.07449725となっている。

最後に、大学および大学院卒人口割合と失業率の関係を確認すると、同人口割合が増加すると失業率が低下する負の相関がみられる。この相関係数は、-0.07454586となっている。

戦後の経済成長により産業構造が転換し、第2次産業から商業・通信・運輸・金融・サービスなどの第3次産業に従事する労働者が増加した。労働者は高い賃金を求めて移動したり、失業率が高い地域から低い地域に移動したりする。労働者が移動することで人や物、資金、知識、アイデアなどが交流し、これらが集積した都市は巨大都市へと発展した。職場や小売店、飲食店、交通などが密接することで密度が高まり、生産性も向上する。学歴の違いによる失業率の変化からは発展速度の異なる都市と、さらに都市間のフォールト・ラインをみることもできるだろう。また、経済発展とともに第1次産業のシェアが低下し、第2次産業、第3次産業の順にシェアが高まる「ペティ=クラークの法則」や、学歴が低い労働者が比較的多い産業の方が景気の影響を受けやすいとみることもできる。

新型コロナウイルスの影響は、労働市場にこれまでと異なる影響を与えている。米国の労働市場では1980年代以降、男性よりも女性の方が不況に強いことがマクロ経済学の分野で知られていた。これは、女性労働者が比較的多いサービス産業が製造業に比べ景気循環の影響を受けにくいことが理由であった。たとえば、2008年に発生した世界金融危機の日本国内への影響では、製造業の派遣切りにより、多くの男性労働者が失業した。現在のコロナ禍の中では、サプライチェーンの分断、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの制限、外出自粛や移動制限といったことにより、飲食サービス業などのサービス産業が大きく影響を受けている。Kikuchi et al.(2020)などの研究が示すように、サービス産業は女性労働者が比較的多く、女性の経済的リスクが高まっている。また、低学歴の労働者への影響もより大きいため、教育訓練等を実施するなど、人的資本を形成するための対策も重要である。

新型コロナウイルスの影響は、都市の密度を低下させることにもなる。都市における産業構造の変化や移動の減少などにより、労働者と仕事も変わっていくだろう。

5 これからの日本について考える

経済学者のアーサー・ルイスは、発展途上国を農村と都市の二つに分ける「二重経済」を考えた。そして、ルイスは経済発展の課題を資本蓄積にあると考え、都市の資本主義部門の拡大のために農村の生存部門に存在する労働力が都市へ移動することで経済発展するとした。都市と農村には異なる産業構造や経済原理が存在するが、ここにも都市と農村というフォールト・ラインをみることができる。

アーサー・ルイスの「二重経済」の理論は、たとえば、リモートワークの拡大によっても変容すると考えられる。リチャード・ボールドウィン氏は先進国の専門家と途上国の労働者が遠隔で結びつく「バーチャル移民」を予想するが、国境を超えたバーチャル移民だけでなく、国内の「バーチャル住民」の存在も増えると予想できる。都市は資本集約型の産業に比較優位を持ち、地方は労働集約型の産業に比較優位を持つ。これまでは物理的に存在するオフィスに出勤し、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションにより働くことが当たり前であったが、これからはリモートワークやVRを利用することで新しい働き方を選択する人が増えることも考えられる。情報通信技術の発展は、農村から都市への移動のあり方を変容させる。また都市から農村へと人が移動することもあるだろう。都市と農村の「二重経済」の重力が、リモートワークの増加によって変わる可能性がある。これは、都市と農村という地域間において人材を獲得する競争を生み、また「バーチャル住民」という関係人口も生み出す。人や物、資金、知識、アイデアの交流のコストはさらに低下し、都市と農村のフォールト・ラインを拡大させることも考えられるが、個人レベルではこれとは反対の力が作用することも考えられる。新型コロナウイルスの影響によって移動の制限がなされ、都市の密度が低下することで都市の発展における原動力のひとつに制約がなされた。しかし、バーチャルの可能性は都市の密度を高め、生産性を向上させることも考えられる。前述したNishida et al.(2020)による研究では、経済活動を支える「キーシティ」は交通の要であるとされていたが、新しい「二重経済」では情報ネットワークのハブとなる人が交通の要としての「キーパーソン」になると予想される。これまでは、人や物、資金、知識、アイデアの交流はオフラインがほとんどを占めていたが、現在ではソーシャルメディアの存在もある。情報通信技術の発展によって、情報の流通、人材を発見する確率は従来と異なってくる。すなわち、バーチャル化されたサプライチェーンによる新しいネットワークの構築、埋もれていた天才などはこれまでより発見しやすい時代になっていくのかもしれない。

少しこれからの未来について考えてみたが、デジタル化された現代の課題は何であるかについて考えてみる。まず、デジタル経済の進展により、物やサービスのコストが大きく低下し、限界費用がほぼゼロになる一方で、情報やデータなどの価値が高まる。しかし、Garbage in, garbage outと言われるように、情報やデータの質が問われることには違いない。また、限界費用がほぼゼロであることから規模の経済が働く。デジタル経済では、Winner Take All(勝者総取り方式)が進んでいくだろう。

ここでは、日本の情報化投資(電気通信機器、電子計算機本体・同付属装置、ソフトウェア)を米国と比較し、調べてみることにする。

GDPに占める情報化投資の割合は、日米ともに増加の傾向にある。しかし、2012年以降は米国の割合の方が高くなっている。また、金額でみると、日本のバブル景気が崩壊した少し後に、米国の情報化投資額が上回るようになっている。日本はバブル景気の終わりによる景気減速とともに、1990年代頃から始まった情報化社会への転換が遅れていたとみることもできるだろう。

それでは、情報化のひとつであるデータの活用について、産業、企業規模ごとに現状を調べてみる。

(いずれかを利用しているを除くと)製品サービスの企画・開発、経営企画・組織改革、マーケティングにおいてデータを活用している産業が多くなっている。一方、物流・在庫管理、保守・メンテナンス・サポートといった業務領域にデータを活用している企業の割合は低くなっている。また、大企業と比較すると中小企業のデータ活用は進んでいない。

データの活用においては組織内の壁という断層を超える必要もある。データのアルゴリズムがブラックボックスであるため、ある部署が他部署を納得させるための壁がある。また、データを扱える人材が組織内では限られていることもある。これらの理由からデータ活用が進んでいない現状もあるだろう。しかしデータ活用が進むことで限られた資源を有効に活用し、企業の収益を改善できる可能性もある。勘と経験と度胸(KKD)による経営から、データドリブン経営によるデジタル経済への転換である。また企業だけでなく行政も、限られた資源のインパクトを最大化するためにEBPMを推進することが課題であろう。従来のEraihito(偉い人) Based Policy Making(EBPM)から科学的アプローチによるEvidence(エビデンス) Based Policy Making(EBPM)への転換が求められる。

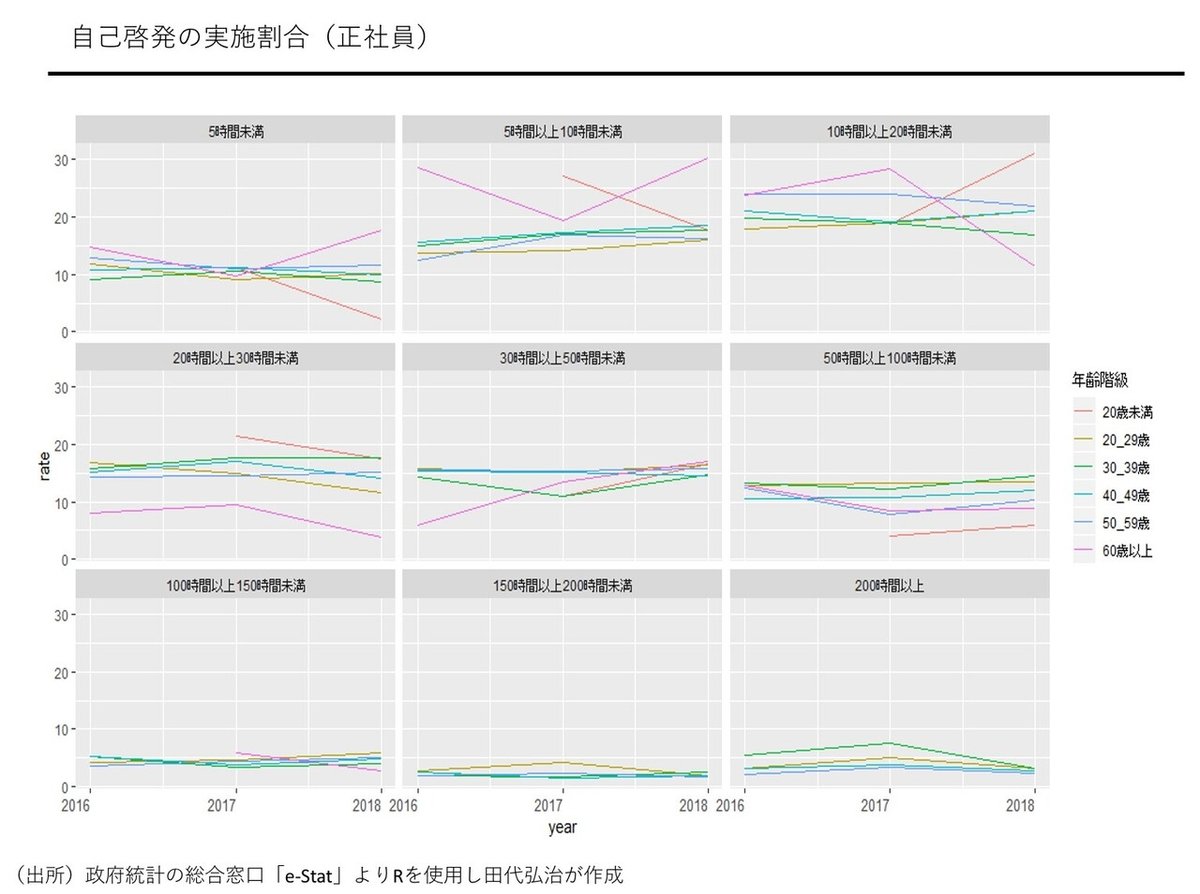

さらに、企業内の人材を有効に活用するためには教育も重要である。2017年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2017」では、社会人の学び直しなどが謳われていた。ここでは、正社員の自己啓発実施について取り上げてみる。

たとえば、20~29歳の年齢階級では、2017年から2018年にかけて、「20時間以上30時間未満」、「150時間以上200時間未満」、「200時間以上」の区分ではポイントが減少しているが、このほかの延べ受講時間の区分はいずれもポイントが増加している。社会人のリカレント教育が以前より注目されるようになった影響だけとは限らないが、20~29歳の年齢階級では自己啓発のニーズが高まっているとも言えるだろう。川西・田村(2019)の研究では、学生時代の能力が固定されて不変であるのではなく、大人になってからも成長できる。すなわち、先天的資質を重視する「固定思考」から後天的に獲得される資質である「成長思考」へと変えていくことや、やり抜く力であるグリットが重要であることが示されている。このようなマインドセットは、労働生産性を改善する影響をもたらす可能性も考えられる。

18世紀末から19世紀前半にかけて英国で発生した産業革命では、自動織機などの機械が多くの労働者の仕事を奪うことになった。機械による仕事の自動化によって置換される労働者の仕事が存在する一方、労働者を補完する機械によって新しい仕事を創る。労働置換技術は失業を生み出すが、労働補完技術は生産性を向上させ、経済を成長させる。

デジタル経済では、ICTやAIの活用、ロボットとの競争も言われる。テクノロジーの進歩によって新たに創造されるタスクの利潤を得られるように、労働者の教育はこれまでより需要が高まるだろう。また、高等教育や職業訓練の充実により、現代の格差をできる限り縮小する対策も取るべきである。格差は潜在成長率を低下させ、経済成長の速度を遅らせる。これからは、意欲と能力のある若者の時代が来るかもしれない。

最後に、これからの経済・社会を担うであろうZ世代について確認する。Z世代について明確な定義はないが、米国などでは概ね1990年代中盤以降に生まれた世代のことを指すとされる。日本ではバブル景気が終了した後に生まれた世代がこれに当たる。Z世代の特徴として、政治ではリベラルな価値観を持ち、生活は保守的とされる。この世代はデジタルネイティブであり、ミレニアル世代と呼ばれる1980年代初めに生まれた者たちよりさらにテクノロジー依存な性質を持っている。また環境問題に対する意識なども高い。ロナルド・イングルハートは、欧米で1970年前後に成人となった世代を境として、言論の自由、経済的安定、経済成長、物の豊かさ、人格の尊重などの「脱物質主義的価値観」を持つ人の割合が高くなったとする。Z世代は、この脱物質主義的価値観のようなものを持ち、さらにテクノロジーや新しいものを受け入れる多様な価値観を重視する世代であるとも言えるだろう。たとえば、高級ブランドの服を見せびらかすよりInstagramのいいねという記号を大切にする価値観にも、この脱物質主義的価値観のひとつが現れていると考えられる。

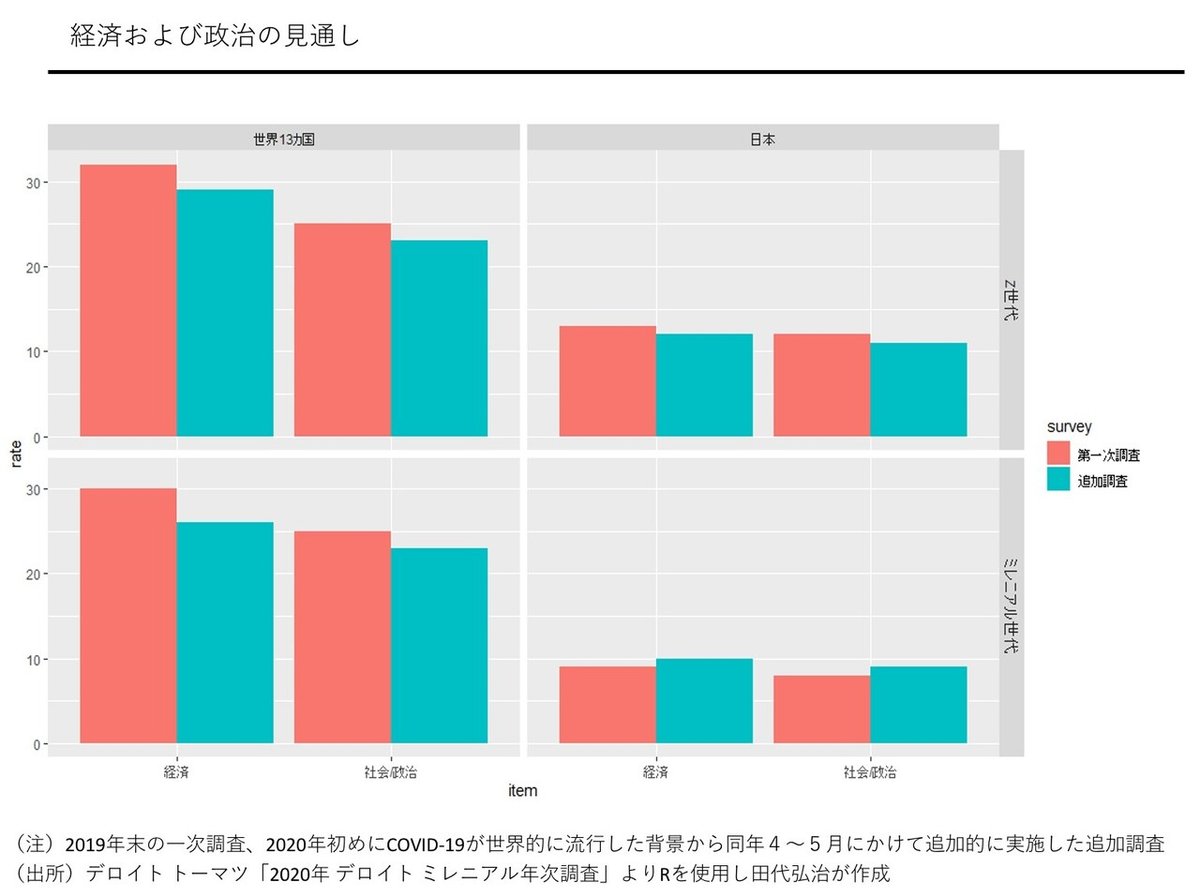

それでは、今後の国の経済状況、社会および政治状況に関するZ世代の見通しはどのようなものだろうか。ここでは、デロイトトーマツから公表されている「2020年デロイトミレニアル年次調査」を確認する。

世界13ヵ国と比較すると、日本のZ世代は経済、社会および政治の状況について悲観的なようである。しかし、ミレニアル世代よりは若干ポジティブな印象を持っている。バブル景気終焉の前後に生まれた違いがこれらの世代の異なる特徴を生み、また、この調査結果に表れているとみることもできるだろう。

ダロン・アセモグル氏らは、トマス・ホッブズのリヴァイアサンという概念を用いて自由を説明する。コモンウェルスまたは国家と呼ばれるリヴァイアサンという「共通の権力」は闘争を終わらせる。しかし自由の促進ではなく、抑圧と支配によって市民を支配する社会を「専横のリヴァイアサン」とする。このような国家は専横的で社会の制約を受けない。一方、国家は存在するが非常に弱く、規範や暴力によって支配されている社会を「不在のリヴァイアサン」とする。そして、経済的繁栄を持続させるためには、市民の自由が推進され、幅広い機会とインセンティブがある「足枷のリヴァイアサン」が重要であるとする。自由な社会は専横と不在の間に存在し、国家と社会はこの専横と不在の間で均衡する。国家と社会は競争するだけでなく、協力もする。国家と社会がバランスを取るためには走り続けなければならない。

それでは、現在の日本はどうだろうか。たとえば、国家間では米国と中国の対立、国内ではエリートと非エリート、世代や性別による対立、都市と地方や経済的格差による社会の分断は深化していると思われる。このような対立が激化し、分断が深まった社会では、よき民主主義の実現は困難となり、リヴァイアサンに足枷を嵌めることを難しくすると考えられる。資本主義の健全な発展や経済成長のためには、法の支配が確立され、企業のガバナンスを構築するとともに、所有権や自由などが保護され、イノベーションを生み出すことが重要である。さらに、国家と社会の目標実現のためにはリーダーシップも求められる。デジタル民主主義が実現した場合、意思決定における透明性が高まり、参加の方法やつながり方も変わる。すなわち、リーダーシップのあり方も変わるだろう。デジタル民主主義によってZ世代等の政治に対する信頼が回復し、分断を克服する可能性も考えられる。

戦後、日本は大きく経済発展を遂げ、生活の質は向上し、また社会は安定し世界で最も暮らしやすい国であると言われたこともある。これまでは教育を受けることができ、治安は安定し、美味しい食があり、豊かな自然もあった。しかし現在は、世界の中で課題先進国でもある。新型コロナウイルスの影響は、私たちの自由を制約することになった。今後、国の持続的繁栄をもたらすためにはフォールト・ラインを乗り越え、つながりによる協創を築き、自由を擁護する必要があるのかもしれない。

自由のために、これからの私たちは何が出来るか。

再び世界が羨む未来になることを期待したい。

【参考文献】

■詫摩佳代(2020)『人類と病:国際政治から見る感染症と健康格差』中央公論新社

■神取道宏(2014)『ミクロ経済学の力』日本評論社

■ダロン・アセモグル=デヴィッド・レイブソン=ジョン・リスト(2019)『アセモグル/レイブソン/リスト マクロ経済学』岩本康志監訳、岩本千晴訳、東洋経済新報社

■牧田幸裕(2013)『ラーメン二郎にまなぶ経営学』東洋経済新報社

■田中拓道=近藤正基=矢内勇生=川上龍之進(2020)『政治経済学:グローバル化時代の国家と市場』有斐閣

■ダロン・アセモグル=ジェイムズ・A・ロビンソン(2020)『自由の命運:国家、社会、そして狭い回廊(上・下)』櫻井祐子訳、早川書房

■ピーター・ディアマンディス=スティーブン・コトラー(2020)『2030年 すべてが「加速」する世界に備えよ』土方奈美訳、NewsPicks

■カール・B・フレイ(2020)『テクノロジーの世界経済史:ビル・ゲイツのパラドックス』村井章子=大野一訳、日経BP社

■河本薫(2017)『最強のデータ分析組織 なぜ大阪ガスは成功したのか』日経BP社

■『経済セミナー』2020年10・11月号(特集:変貌する経済学:実証革命が導く未来)、日本評論社

■『経済セミナー』2020年12月・2021年1月号(特集:ネットワーク科学と経済学)、日本評論社

■内閣府(2020)「令和2年年次経済財政報告‐コロナ危機:日本経済変革のラストチャンス‐」

■経済産業省(2020)「通商白書2020」

■菊池信之介・北尾早霧・御子柴みなも(2020)「新型コロナウイルス(COVID-19)危機が引き起こす格差の拡大」CREPEコラム7号。

■太田聰一・玄田有史・近藤絢子(2007)「溶けない氷河‐世代効果の展望(特集:時代を背負う労働者)」『日本労働研究雑誌』569号、pp.4-16。

■森川正之(2020)「コロナ危機下の在宅勤務の生産性:就労者へのサーベイによる分析」RIETI Discussion Paper Series 20-J-034.

■川口大司(2020)「誰がテレワークできるのか?仕事のタスク特性と労務管理手法に着目した分析」リクルートワークス研究所編「全国就業実態パネル調査 日本の働き方を考える2020」Vol.1(https://www.works-i.com/column/jpsed2020/detail001.html)

■Shota Komatsu, Takanori Nishida, Juan Nelson Martinez Dahbura(2020)「ビジネスネットワークで鍵となる市区町村はどこか」DSOC Data Science Report 11

■川西諭・田村輝之(2019)「グリット研究とマインドセット研究の行動経済学的な含意‐労働生産性向上の議論への新しい視点‐」『行動経済学』12, pp.87-104.

■「ユーラシア・グループ 2020年10大リスク」(Eurasia Group、2020年1月6日)

■「ワールドカップ日本代表・長友佑都「やたら太鼓が上手い」控え選手から世界のナガトモに」『ハフポスト』2014年6月13日

■「ラーメン二郎全店舗を制覇した男が独断と偏見で個人的ベスト店を挙げてみる。」『note』2020年11月26日

【都道府県の魅力度の予測値を算出するために用いた指標】

総人口、15歳未満人口割合、65歳以上人口割合、社会増減率、1人当たり県民所得、県内総生産額(第1次産業)、県内総生産額(第2次産業)、県内総生産額(第3次産業)、事業所数、財政力指数、将来負担比率、第1次産業従業者割合、第2次産業従業者割合、第3次産業従業者割合、最終学歴人口割合(大学・大学院)、3次活動の平均時間(15歳以上)(男)、3次活動の平均時間(15歳以上)(女)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?