ニッポンのアイデンティティ(その1)

突如始まったコロナ災禍をきっかけに、いま日本も急激に変わろうとしています。

18世紀末のイギリスで起きた産業革命をきっかけに世界の様相がガラリと変わり、その余波で日本も江戸から明治へと急激な近代化をせざるを得なくなった、今はそんな「明治維新」前夜のような感じもします。

明治維新のとき、突き付けられた「急激な変化の波」に飲み込まれず乗り越えようとする原動力になったのは「アイデンティティ」でした。

すなわち

「私たちはいったい誰なのか?」

「私たちはなぜ今ここにいるのか?」

「私たちはこれからどこへ向かうべきなのか?」

と、「自らの存在理由」を問い直したことです。

西欧列強が今にも日本を飲み込もうと眼前に迫る事態に

「もう”尊王”とか”佐幕”とか揉めてる場合じゃねぇ!」

「このままだと日本そのものがなくなるわ!」

「日本を日本のまま、後世に残すにはどうすんべ!?」

と自分たちの「アイデンティティ」を掘り起こし、日本が西欧列強の餌食にならないよう当時の先人が奮闘したおかげで今の日本があるのは周知の通りです。

(ただ和魂洋才を目指したはずの明治日本は、かなーり洋魂洋才になりましたが)

そんなわけで、明治維新と同等以上(と言ってもいい)の転換期である今こそ、あらためて「日本のアイデンティティ」を掘り起こし

「そもそも、私たちっていったい何者なんだっけ?」

を振り返ってみる記事を書いていきたいなーと思い立ったのが前回のポストでした。で、今回はその第1回目となります。前置きが長くてすみません。

すべてはここから始まった。~神様の発見~

記念すべき第1回目は、このトピックしかないと思ってました。

私たち日本人自身も含め、「コレって日本っぽいよね」とされている、ありとあらゆる「日本的なもの」の原点オブ原点にあるもの。

そう、神様です。

よく「日本は八百万の神々の国だからね~」なんて言いますよね。

「あ、ちなみに八百万っていうのは別にマジで8,000,000いるってことじゃなくてね…」みたいなくだりがあったりなかったりする、あの八百万の神々のことです。

「八百万の神々」を抜きに日本のアイデンティティは語れません。

「八百万の神々って、要するに多神教でしょ?」という言われ方もします。

確かに八百万というくらいなので、多神なのは間違いありません。その点で言えばキリスト教やイスラム教のような「一神教」とは明らかに考え方が違います。

でも日本における「八百万の神々」信仰は、

多神教を含め世界的に見ても極めてレアな信仰だと思います。

多神教と偶像崇拝

そもそも多神教が信仰されていた地域は、それほど多くありません。

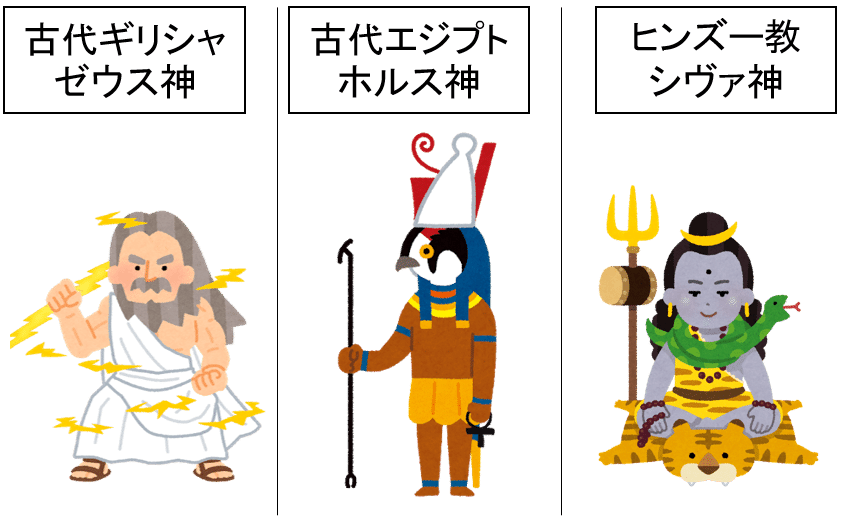

・古代ギリシャ・・・(ゼウスとかポセイドンとか)

・古代エジプト・・・(太陽神ラーとかホルス神とか)

・(古代)インド・・・(シヴァ神とかヴィシュヌ神とか)

あたりがメジャーどころでしょうか。多神教界隈では。

日本の「八百万の神々信仰」には、上記のような多神教と比べて「決定的に違う点」が一つあります。

それは

「偶像」が無いという点です。

「偶像」とは神様の形をかたどった像のことで、信仰や崇拝の対象となるものです。

たとえば上記の多神教地域の神々には、以下のような偶像があります。日本の漫画やゲームにも登場したりするので、見たことがあるかもしれません。「人」や「動物」の姿で表現されているのがポイントです。

一方、日本の「八百万の神々」の場合、信仰や崇拝の対象となるモノ。つまり「偶像」に相当するものが何かといえば、、、

木。

岩。

島。

違いがわかるでしょうか?

ギリシャやインドのように「かたどってない」んです。自然そのまんま。

「岩」なんて有機物ですらないですし、「島」はもはや「場所」です。

古代ギリシャや古代エジプトの人からしたら、こんなざっくりした「神」ってアリなの!?思うかもしれませんね。

でもこれ、古代ギリシャ人や古代エジプト人だけでなく、現代の海外の人から見てもやはり「信じられない事」なんです。

そう言われても、私たち普通の日本人の感覚からするとコレってそんなに大げさなもんではないですよね。だって神社にいけば「御神木」は割とあるし、地方に行けばパワースポットのような形でこういったご神体やスポットがゴロゴロしています。滝とか洞窟とか池とか森とか。

私たち(の祖先)が「木」や「岩」や「島」に神の存在を認めて信仰の対象としていたこと。これのいったい何がスゴイのか?

それを知るには、そもそも、なぜ他の地域の多神教では「偶像」が必要だったのか?を考える必要があります。

そもそも「偶像」の役割って何?

「偶像」は何のためにあるのか?

結論から言えば

「信仰のハードルを下げるため」だと言えます。

神々という存在は、我々ちっぽけな人間を超越したスゴイ存在でなくてはなりません。でないと人々に崇拝され信仰を集められません。私たちには決して目にすることも触れることもできないけど、スゴイ存在の神々は世界のどこかに必ずいるはずだ!そんな神に少しでも近づきたい!という現実と理想のギャップを埋める役割を果たしたのが「偶像」です。

「自分の目で見たことも触れたこともない超越的存在を認め、信じる」というのは、妄想が得意な変人ならともかく、普通の人にはなかなか無理がある話です。

例えるなら

「月の裏側に棲息している地球外生命体を描いてみてください」

と言われてるようなものです。

「いやいや、そんなの想像しようがないわ!!」

となりますよね。

でも、

「その生命体は、どうやら青色のゼリー状で、足が生えている」

と言われると、なんとなく脳内にイメージが浮かびます。

さらに、

「実はその生命体は、地球が太陽に飲み込まれるのを抑えているのです」

という世界観を誰かが語り、それを聞いて

「マジかよ、そうだったのか!」

と思った途端、そこに「信仰」が生まれます。そしていつしか

「いつも守ってくれてありがとうございます!!」

と、ホイミスライムみたいな偶像に毎日手を合わせるようになるわけです。

・・・

まぁホイミスライムの例は色々無理があるのでアレですが、とにかく目に見えない神々を信じるには「偶像」という媒介があると効率がよく、むしろ「偶像」なしではなかなか信仰は広がりません。なぜなら多くの人にとって「神」という超越的でメタな想像上の存在をノーヒントでイメージするというのは大変だからです。

「でもキリスト教やイスラム教は偶像崇拝禁止してるけどめっちゃ普及してるよね?べつに偶像なんてなくても、信仰は広まるんじゃないの?」

というツッコミもあるかと思います。

たしかにキリスト教やイスラム教は偶像崇拝を禁止しています。

でもそれはキリスト教やイスラム教が「一神教」だからです。

キリスト教やイスラム教では、信仰の対象である「神」は唯一無二の絶対的存在であって、むしろ偶像を信仰するのは神を可視化・代替しようとする冒涜行為になるからです。どちらの宗教にも経典(聖書・コーラン)があり、教義も明確です。さらにその教義を積極的に他者に広めようとする教祖と教団もあるので、偶像に頼らなくても十分に信仰が集まるわけです。

一方「多神教」には神々が複数いるので「どの神もスゴイ超越的存在なんだけど、それぞれに違いがあって、みんなでこの世界を支えているんだよね」ということを理解してもらわないとなりません。

「全知全能の神」と「海の神」を説明するのに偶像を使った方がイメージしやすくするわけです。

結局、日本の神々信仰ってどこが特殊なの?

ここまでの話をまとめると、日本における「八百万の神々」信仰には、他の地域にはない以下の特徴があることがわかります。

1) 多神教であるにも関わらず偶像がない

2) かといって一神教のように経典や教義もないし教祖もいない

1)と2)の状態で、いったいどうやったらこんな結果↓になるの?しかも日本全国で。

だって岩ですよ岩。

これこそが、一神教の世界観で暮らしてきた人や、多神教で偶像崇拝が当たり前の世界観に生きてきた人から見るとミラクルなわけです。

「なんで君たちはこの岩を神様だと思うの?」

「こんな不思議な世界観を日本全体に広めた仕掛け人は誰なの?」と。

次回は

日本人が「木」や「岩」に「神」を見出すようになった経緯はどこから来るのか?他の国と何が違ったのか?

あたりを書いてみます。

つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?