ニッポンのアイデンティティ(その2)~1万年の引きこもりの末に~

前回の続きです。

「日本」のアイデンティティを考えたとき、その最たるもののひとつに「八百万の神々信仰」があります。この「八百万の神々信仰」は、キリスト教やイスラム教のような一神教とは全く世界観が違いますし、また古代ギリシャやヒンズー教のような多神教にみられる特徴もありません。「経典」や「教義」がなく、中心的な指導者(教祖)もいないため、そもそも「宗教」というカテゴリに入るのかも微妙な、土着信仰といえます。

前回のポストでは、その特徴を以下の2点にまとめました。

1) 多神教の世界観であるにも関わらず偶像がない

2) かといって一神教のように経典や教義もないし教祖もいない

今回のテーマは、この「八百万の神々信仰」が日本に生まれたのはなぜか?

そして、なぜ同じような信仰が他の国では生まれなかったのか?そして、この「八百万の神々信仰」が日本人をどのように変容したのか?です。

これらはすべて、日本の「特異な地理的特性」にポイントがあります。

この「特異な地理的特性」によって日本人独特の「自然観」が育まれたところが「八百万の神々信仰」の原点になります。

では、日本の「特異な地理的特性」を順に見ていきます。

日本の地理的特性①森林がめっちゃ多い

じつは日本は、世界で2番目に森林率が高い国なんです。

(1位はフィンランド)

森林率とは「国土面積に占める森林面積の割合」のことです。

驚くなかれ。日本は国土の約7割が森林なんです。

逆に言えば「人が住める場所は国土の3割しかない」ってことです。

道理で日本は家も土地も狭いわけです。3割しか住めないんですから。

日本の地理的特性②山が背骨。(しかも火山)

ご存知のように、日本はめっちゃ山が多いです。山ばっかです。

下の図を見てもらえれば分かるように、日本列島の真ん中に背骨のように山脈が続いています。平野が多いヨーロッパと比べると、その差は明らかです。

日本の場合、森林と山はあまり区別がありません。森林はほぼ山の一部です。そのため、日本列島で人が住めるのは、下図のように森のキワから海岸沿いまでの狭いエリアになります。

http://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary07 より引用

さらに言えば、日本の山はただの山ではありません。火山です。

日本は世界有数の火山国です。世界中に存在する活火山の7%が日本にあります。日本の国土面積が世界全体の国土面積に占める割合がわずか0.25%ですから、日本の火山密集度はハンパではありません。その代わり温泉も多いですけど。

さらに、日本は世界有数の地震国でもあります。

地震はプレートの動きによって引き起こされ、プレートと火山活動は関係している(下図)ので、火山大国であることと地震大国であることは実質的に同じかもしれませんが。

日本の地理的特性③海に囲まれて孤立してる

日本は島国であり、四方を完全に海に囲まれています。

これの意味するところは「魚がたくさん獲れる」ということだけではありません。

「他民族との接触がほとんどない」ということです。といっても、弥生時代までの話ですが。弥生時代に日本列島に渡来してきた弥生人とは、中国大陸や朝鮮半島の人々です。

ただ、縄文時代までといえどバカにできません。

なんせ縄文時代は約1万年続いてたので、その間、外界との接触がなかったということは「1万年引きこもってた」ってことになります。どんだけ。

日本の地理的特性④そこそこの気温とそこそこの降雨

日本列島は「温帯」の温暖湿潤気候に属しています。一年を通じて気温は一定のレンジ内にあり、降雨量も多すぎず少なすぎない。四季がはっきりしていて、山が多く高低差もあるため、実に多彩で多様な植生の森林が育つのに最適な環境でした。

縄文人の自然観

さて、ここまで挙げた①~④の地理的特性を前提としたことで、古代日本人の自然観がどのように育まれたのか?というのがポイントになってきます。

ここでいう古代日本人とは「縄文時代の日本人(縄文人)」を指します。縄文人の自然に対する「感情」をあえて一言でいうと

「感謝と親愛と恋心と畏怖と憧れと尊敬」が混ざったような複雑な感情

といったところでしょうか。優しさと切なさと心強さよりも多いですね。

まず①の特性を考えてみます。

縄文人の生活基盤は「森」を起点にしていました。森を切り開いて稲作が始まるのは弥生時代以降ですから、縄文時代は「狩猟と採集」が食料確保のメインだったはずです。森の恵みである木の実や果実、キノコを採集し、時には森の動物を狩って暮らしていたわけです。

つまり縄文人にとって「自然」とは「様々な恩恵をもたらしてくれるパートナー」だったわけです。

次に②の特性を考えてみます。

縄文人は噴火や地震といった災害に度々見舞われたはずです。縄文時代は1万年近く続いたので、その間に何度、大規模な噴火や地震があったんでしょうか。分析や研究が進んでる現代の感覚とはだいぶ違うと思いますが、猛威を振るう「自然」の前では、ちっぽけな人間には為すすべがありません。縄文人にとって「自然」とは「畏怖の対象」でもあったはずです。「抑える」というより「鎮める」という感覚でしょう。

さらに③の特性を考えてみます。

縄文人には「陸続きで異民族がやってきた!」的なイベント発生がありませんでした。弥生人が日本列島に渡来してくるのは弥生時代に入ってからなので、1万年近くもの間、縄文人はずーっと同じ場所で同じ民族同士で暮らしていたわけです。これがいかに異常なことか。同時代の他の地域の状況を見ればその差がわかります。

例えば紀元前5000年頃にはメソポタミア文明が興っています。楔形文字とかハンムラビ法典とかのアレです。紀元前4600年頃にはエジプトでピラミッドが建造されています。高度な文明と技術の元、組織的に動いています。

その後も、インダス文明が興ったり、古代バビロニアだのアッシリアだのヒッタイトといったあたりで戦争をしたり、なんてことが縄文時代の世界では起きていました。

しかし、地理的な制約から他民族と全く交わることがなかった縄文人はそういった事とは全く無縁でした。1万年もの間、縄文人の世界には「自分たち(家族)」と「自然」しかなかったわけです。

最後に④の特性を考えてみます。

温暖な気候と四季に恵まれた日本列島の森林は、実に多彩で変化に富んだものでした。同じ森林でもヨーロッパは雨量が少ないため植生はバラエティに欠けるし、赤道に近い熱帯雨林地域は植生こそ豊富ですが、高温多湿な気候で安定しているため、季節の移り変わりによる変化がありません。

春には花が咲き、夏には深緑が芽吹き、秋には紅葉し、冬には雪景色になる。私たち日本人には馴染みの四季の移り変わりは、縄文人の目にも映っていたはずです。花鳥風月、山川草木的な大自然の優雅な美しさを1万年もの間、外敵に邪魔されることなく目に焼き付け続けてきたわけですから、自然に対する審美眼はどの民族よりも研ぎ澄まされたはずです。

以上のような日本の特異な地理的特性により、縄文人の「自然」の捉え方はとても複雑な感情へと変容しました。(感情と言う表現が正しいのかもわかりませんが笑)

・恵みをもたらしてくれる「感謝」「親愛」の対象であり、

・人智を超えた猛威を振るう「畏怖」の対象であり、

・移り変わりゆく優雅な美しさを持つ「恋慕」「憧憬」の対象であり、

・この世界には、ただちっぽけな自分たちと「自然」だけがある

→ 自分たちも自然の一部でしかない。人間は特別な存在ではない。

この感情が、日本人が自然の中に「特別な霊的存在」を見出す原点になったのだと思います。

それってアニミズムと違うの?

「アニミズム」という言葉があります。自然界のそれぞれのものに固有の霊が宿るという信仰のことで、日本に限らず原始的な信仰として世界中に見られます。しかし、日本の「八百万の神々」といわゆる「アニミズム」には少し違うところがあります。日本のそれは「霊的な存在」に人格を見出すだけでなく、「さん」や「様」付けをするなどの親しみや畏怖が同時に込められている点です。

そもそも海外では「アニミズム」は後のキリスト教やイスラム教と比べて粗野で未開の、洗練されていない野蛮な原始宗教と捉えられています。

とくに西欧圏では「自然」とは人間にとっては克服(制御)すべき対象であり、研究対象であり、観察対象でしかありません。キリスト教では、神がこの世界を作り、人間はこの世界を管理するために神に作られた特別な存在なので、人間が自然を管理するのが当然だと考えます。西洋人の登山家が「エベレストを制服する!」なんていいますが、この表現が最たるものです。

日本は縄文時代、1万年もの長い引きこもり期間の中で、優雅で恐ろしい自然と徹底的に向き合う中で、次第に自然に対する特殊な感情を抱くとともに、自らの存在を自然の中に帰投し、自然と共生する道を選びました。その結果獲得した「深い精神性」と「鋭い感性」は今も日本人のDNAに刻み込まれています。

その感覚がもったいない

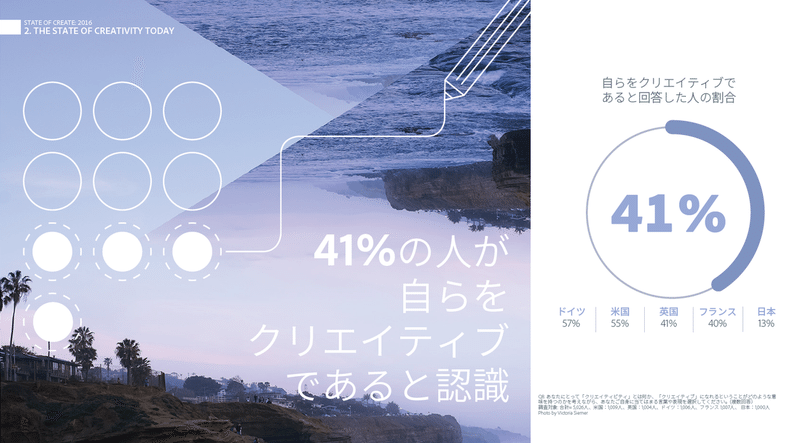

前々回のポストでも紹介しましたが、アドビ社が2016年に実施した調査によれば「世界で最もクリエイティブな国」は「日本」であるという結果が出ました。これは、世界中の人が「日本人はクリエイティブだ」と評価しているということです。我々の感覚からするとちょっと信じられないですよね笑

しかし。

この調査には続きがあります。同じ調査の中で、

「自らをクリエイティブだと思いますか?」

という設問がありました。世界全体では、41%の人が自らをクリエイティブであると認識していたのに対し、当の日本人の回答はどうだったか?

13%しかいないんです。

「自分たちをクリエイティブだ」と思っている人が、他国に比べて日本は極端に少なかったということです。(ちなみに他国は40%以上ある)

「どんだけ自信がないんだよ日本人!」という話です。

こんなんとか

こんなんとか。「目に視えないものを描く創造性」なんて、1万年にわたる大自然との引きこもり生活で獲得した「深い精神性」と「鋭い感性」なしにはあり得ない話です。海外にこんな作品がありますか?

次回は、今回説明した地理的特性が、「武士道」など後の精神性にも影響していくところを紹介します。

つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?