民主主義は本当に優れているのか?歴史の終わり?

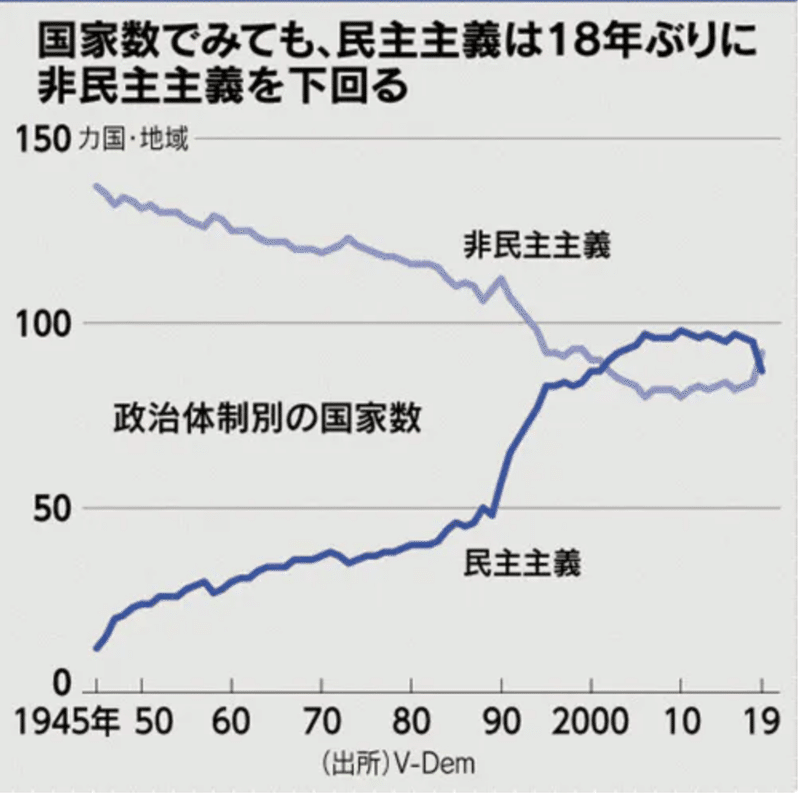

近年、民主主義は危機に瀕していると言われています。スウェーデンの調査機関V-Demによると、2019年の民主主義国・地域は世界に87です。しかし、非民主主義は92です。2020年に民主国家に暮らす人は世界の46%です。下記のグラフの通り、民主主義が18年ぶりに非民主主義の勢力を下回っています。つまり、世界的に民主主義が後退しています。

コロナ禍は民主主義にさらなる試練を突きつけています。

一時期前、私たちの多くは時間さえ経てば、世界が当然のように民主化に進むと考えていました。しかし、実際はその逆です。なぜ世界で民主化は後退しているのでしょうか。そもそも本当に民主主義は政治制度として優れているのでしょうか。今回はフランシス・フクヤマ氏の「歴史の終わり」を参考に民主主義について投稿します。

歴史の終わり

1992年に出版されたフランシス・フクヤマ氏の「歴史の終わり」ほど批評されている本は少ないでしょう。約30年経った今でも国際政治関係の論文で頻繁に言及されています。ただ、名前は知っているけど、実際に中身を読んだことがない人も多いのではないでしょうか。民主主義の危機が叫ばれている今、改めて読む価値のある本です。

・「歴史の終わり」に対する誤解

フクヤマ氏の「歴史の終わり」の内容を端的に述べるなら、「『リベラルな民主主義へ導く一貫した人類の歴史がある』という仮説に則った哲学書」です。ただ単純に冷戦でのアメリカの勝利を主張した本ではありません。

世界を動かしてきた人間の「気概」

まず、フクヤマ氏は人類の歴史を動かしてきた原動力について述べています。それは「気概(thymos)」です。フクヤマ氏はヘーゲルやプラトンに言及しながら、人類の政治制度の進展は、気概という他者に認知されたいという欲求が原動力であると主張します。

他の動物とは異なり、人は自分にも一定の価値があると信じています。他人から価値がない人間として扱われると怒りを感じます。そして、場合によっては自分の生命を危険に晒してでも他者からの認知を求めます。動物的には非合理的な欲求です。この認知への渇望を「誇り」、「自尊心」、「気概」と言います。「気概」は人間の個性の一部であり、政治の世界にも重要な意味を持ちます。そして、このような感情が歴史のプロセス全体を動かしているとフクヤマ氏は考えたのです。

民主主義と気概

フクヤマ氏はアメリカ人ですがアングロ・サクソン的な民主主義の考え方は不十分であると主張し、下記のようにヘーゲルのドイツ観念論の中で気概の役割を重視しています。

ホッブスやロック、あるいはアメリカ建国の父であるジェファーソンやマジソンなどは、権利というものをかなりの程度までプライベートな世界(人々が自分を豊かにし、かつ自分の魂の欲望の部分を満たせるような世界)を守ための手段だと考えていた。それに対してヘーゲルは、権利そのものを一つの目的と見なしていた。なぜなら人間をほんとうに満足させるのは物質的な繁栄ではなく、自分の地位や尊厳が認められることだと考えたからだ。

つまり人間の歴史を考える上で、生命の保持や財産の追求という面だけから理解するのではなく、人間の人間らしさを示す、他者に認められたいという願望である気概を考慮すべきだ指摘しています。そして、他者からの認知という願望を最も満たす政治制度がリベラルな民主主義であると主張します。

もし人間が欲望と理性だけの存在にすぎないとしたら(中略)、権威主義国家のものとでの生活にも甘んじるだろう。しかしながら人間は、自分自身の価値への「気概」に満ちた誇りをもっている。だからこそ、彼らは、自分を子供扱いではなく大人として扱ってくれるような政府、自由な個人としての自主性を認めてくれるような民主的な政府を求めるようになるのだ。

そして最終的に人々は認知願望を満たしてくれるリベラルな民主主義を選択します。つまり、人類の数千年にわたる政治という問題は、認知願望を解決するための努力であり、民主主義がその問題を解決したと考えました。そして、最良の政治体制を探す人類の歴史は、ソ連の崩壊で民主主義が最良であると証明されたことで終わったと主張し、今後は世界が民主化に進むと予想しました。

リベラルな民主主義に対する批判

上記が非常に簡素化した本著のポイントです。さらにフクヤマ氏は本著の中で、左翼側と右翼側からのリベラルな民主主義への批判も検討しています。

・左翼側の批判(マルクス)

資本主義は経済的不平等を生み、しかもそれ自体が不平等な認知を意味するような労働の分業を要求するため、リベラルな民主主義における普遍的な認知は不完全なものにならざるを得ない。つまり、リベラルな民主主義は平等な人々を不平等に認知することだ。

・右翼側の批判(ニーチェ)

ニーチェによれば近代の民主主義とは、かつての奴隷がみずからの主君になったことではなく、奴隷と一種の奴隷の道徳が全面的な勝利を収めたことを意味していた。リベラルな民主主義における典型的な市民とは、近代自由主義の創始者から調教され、快適な自己保存のために自分の優れた価値への誇り高い信念を捨て去った「最後の人間」である。「最後の人間」は、他人より優れた存在として認められたいという欲望を持ち合わせおらず、自分の幸福に満足する人間であり、そのような人はいかなる優越性も業績も手にできない。

批判に対する答え

フクヤマ氏は上記の批判に理解を示しつつ、次のように答えています。

・左翼側の批判に対する答え

根本的に不平等は完全に解決できない。自由と不平等はトレードオフの関係にあり、両者を同時に実現する方法はあり得ない。資本主義が巨大な富をもたらしたとしても、平等に認められたいという人間的な欲望は満たされないだろう。繁栄した民主主義国での貧困の問題は、自然の欲求を満たすというレベルから認知の問題へと移り変わってきた。低所得者やホームレスの人々を本当に傷つけているのは、暮らし向きの苦しさより、その尊厳がないがしろにされていることである。

マルクス主義体制は、自由を犠牲にしながら社会的平等をとことん推し進めようとした。しかし、世界各国での共産主義の崩壊にともない、左翼論者による自由主義批判は、不平等を解決する決め手を失っている。今日の論争の中心は、自由主義社会を構成する原理についてではなく、どの地点で自由と平等のトレードオフが成立するかという問題である。われわれの社会は今後も万人の尊厳を平等に認めるという問題に相変わらず悩ませられつづけることになるだろう。

・右翼側に対する答え

ニーチェは、リベラルな民主主義国家の典型的な市民が、快適な自己保存と引き換えに、自分自身が優越した価値をもっているのだという誇りに満ちた信念を放棄した個人であると言う。人には「優越願望」と「対等願望」という二つの願望がある。優越願望は、他者より優れているとを示したいという願望である。対等願望は、他人と同等に認められたいという願望である。リベラルな民主主義社会は「対等願望」を充足する。互いの権利を認め合うことで、他者で同等であると確認する。しかし、皆が平等であるならば、他者より優先しようという気はなくなる。つまり優越願望は充足されない。

リベラルな民主主義社会にも優越願望のはけ口がある。資本主義は、企業家や資本家に人より優れているという優越願望を満たす方法の一種である。また、民主主義的な政治も選挙を通じて優越願望を満たすはけ口を提供する。スポーツや登山なども同様である。しかし、こういったはけ口は結局のところ本物ではない。本物の「優越願望」は命を賭けても良いと思えるような願望であって、最もよくあらわれるのは戦争である。平時においっては、その代用品しかない。したがって、民主主義社会は対等願望を充足するが、優越願望には適さないという矛盾を抱えている。

歴史は終わったのか?

以上、簡単に「歴史の終わり」のポイントを要約しました。相当省略しているので、詳しくはぜひ本著を読んで下さい。民主主義の欠点を明確に指摘しつつも、それでも民主主義が最良の政治制度であること主張しています。「気概」や「優越願望・対等願望」など、政治に対して新たな視点を提供してくれる本です。

民主主義国家に住む私たちにとって、民主主義が最良の政治体制であることは当たり前のように感じます。しかし、実際はフクヤマ氏の予言通りにはならず、世界的に民主主義は後退しています。第四次産業革命やコロナ禍で「変化が激しい時代に適応し、迅速な決定を下すには、民主的国家より独裁的国家の方が好都合なのではないか」といった意見も聞くようになりました。

なぜ民主主義を選ぶのか?

現在のように民主主義が挑戦を受けるのは初めてではありません。民主主義は誕生と共に幾多の危機に陥ってきました。開発独裁の方が民主主義より経済成長に有利だという意見も度々出ています。フクヤマ氏も「経済的な面で、市場指向型の権威主義による近代化が民主主義よりもすぐれていることはかなり歴然としている」と述べています。また他にもフクヤマ氏が指摘した民主主義の問題点は残っています。

しかし、それでも民主主義を選ぶのは、なぜでしょうか。それは自らの安全や財産の保護のためもありますが、フクヤマ氏の指摘通り、私たちが自分自身の価値への「気概」に満ちた誇りをもっているからでしょう。だからこそ私たちは自由な個人としての自主性を認めてくれる民主的政府を求めます。自分たちの価値を認めない監視され抑圧された社会は望みません。この想いは民主主義が根付いている日本人のコンセンサスなのではないでしょうか。

民主主義の優位性

また、独裁的国家が民主的国家より経済成長や危機対応に適しているという指摘は短期的に正しいかもしれませんが、長期的には誤りだと言われています。ちょうど昨日フォーリン・アフェアーズで下記の論文が投稿されました。直訳すると「民主的価値は競争上優位である」というタイトルです。経済的・政治的な民主主義の優位性を述べています。(裏を返せば、米国でも民主主義の優位性を改めて語らなければいけない状況にある証左だとも言えます。)

フクヤマ氏の「歴史の終わり」は結果的に現在の状況を説明していません。ただ、フクヤマ氏の指摘した「気概」や「優越願望・対等願望」などふまえた考え方は、民主主義を見直す上で価値がある考え方です。今回の投稿が民主主義について考えるキッカケになれば幸いです。

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは活動費として活用させていただきます。