コミュニティ・オーガナイジング ほしい未来をみんなで創る5つのステップ/鎌田華乃子

昨夜、オンラインイベント「サーキュラー・エコノミーの展望と実践者たち(crQlr Meet up ! vol.0)」を開催した。11人のゲストに登壇いただき、3部構成で、循環型の社会の実現に向けて、僕らがどうしていけばよいかを話し合った。200人を越える応募があったので(通常より1.3-1.7倍くらい多い)、サーキュラー・エコノミーへの関心が感じられた。

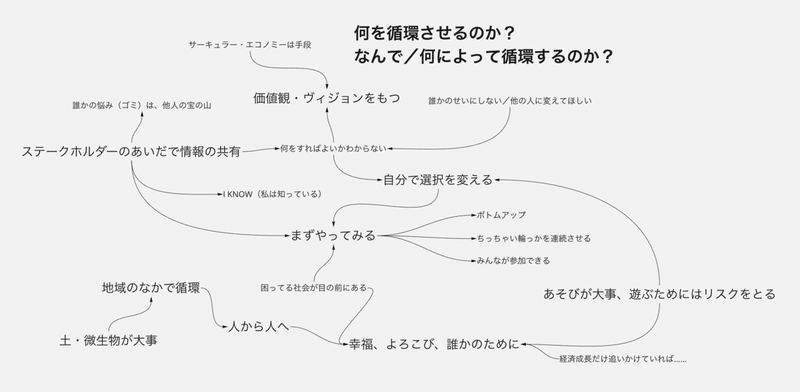

登壇者のひとり、草木染めランジェリーブランド"Liv:ra(リブラ)”を展開する小森優美さんが「誰かのせいにしたり、誰かが問題を解決したりを期待するのではなく、自分の選択を変えていくことが大事だ」と言っていた。また、Circular Initiatives&Partners代表の安居昭博さんは取り組む際に「方向性を明らかにする」ことの必要性を説き、GREEN×GLOBE Partnersの竹田達哉さんはTCFDをはじめとする気候変動への対策に関連した国際的なレポーティングの基準においても「ヴィジョンを明らかにする」ことがひとつの要素となっていることを教えてくれた。良品計画の湯崎知己さんは「まずやってみること」を、トリドールの大下浩平さんは「スピードとボトムアップ」を、サステナビリティへのシフトを進める上でも大事なポイントになると話してくれた。

僕が、クロストークのモデレーターをしながら、ゲストの方々の気になった発言をとってかんたんにまとめたメモはこんな感じだ。

自分たちの未来を自分たちで創るには?

安居さんもサーキュラー・エコノミーというのは目的ではなく、手段のひとつだと言っていたし、僕自身、冒頭でcrQlrというコンソーシアム的な取り組みを紹介する際、環境課題や社会課題の取り組むための方法のひとつが循環型社会をデザインだと言った。

サーキュラー・デザインは、組織や産官民などの枠組みを超えて行う必要がある。社会のしくみを、資源の持続性や廃棄物が生じてしまうことに配慮しないリニアな形から、自分たちが生きていく上での資源や環境というものを自分たちのものとして大事にしながら他の人たちとも幸せに喜びを感じながら生きていくために、それらコモンズとしての資源を自分たちの心や気持ちといっしょに持続的に循環できるようにするためにデザインしなおし、回していくことが、サーキュラー・エコノミーと言われているものの本質ではないかと思う。

だからこそ、「自分の選択を変える」こと、「まずやってみる」こと、「スピードやボトムアップ」という個々人の姿勢や行動が問われているのだし、そんな自分たちがどんな社会をまわりの人たちとともに実現していきたいのかというヴィジョンや方向性を明らかにしていくことが必要なんだと思う。

そこにおいては企業人だとか市民だとか公務員とか教員とかそんな区分は関係ない。誰かがやってくれるのを待つのではなく、自分たちの未来を自分たちで創るのだから。

サーキュラー・エコノミーへの取り組みを「まずやってみる」ことを応援するするしくみとして、今回はじめたのが、循環型経済をデザインするグローバル・アワード「crQlr Awards」だったりする。具体的な形になっていないプロジェクトやアイデアでも応募できるので、いろんな人達が循環型社会の実現へ歩を進めるきっかけとして応募してもらえるといいなと思っている。

コミュニティ・オーガナイジング

でも、垣間をこえてみんなが実現たちの未来を、自分たちで創れるようにするにも、何かしら方法は必要だろうと感じていた。

ふだん、企業間や産官の垣根を超えた活動などはオーガナイズできているが、そこにさらに市民も巻きこむかたち、さらにさらにそうした活動が市民起点で生まれてくるようにするには何が必要だろうというところでは迷いもあった。

鎌田華乃子さんの『コミュニティ・オーガナイジング ほしい未来をみんなで創る5つのステップ』を読んだのはそんなことを考えていたからだ。

コミュニティ・オーガナイジングは、一言で表現すれば、

仲間を集め、その輪を広げ、多くの人々が共に行動することで社会変化を起こすこと

だと、著者の鎌田さんは書いている。

まさにボトムアップの方法、自分で選択を変える方法だと思う。

実はその方法自体は古くからあるもので、「世界中の人々が昔から草の根で行っていた」ものを、「理論的・体系的学べる」ようにしたものだといいます。なるほど、読んでいて普段僕らが企業間でなにかしら変革を起こす際に使っているものと重なる部分が多いなと感じたのもそういう理由も問題あるのだろうと思った。

方法は、デモや署名に限らない

「仕方がない」と諦めるのでも、「どうしたらいいかわからない」と言って努力しようともしないのでもなく、「社会は自分たちで変えられる」と思えるようになるための方法が、コミュニティ・オーガナイジングという方法だ。

人々が共に行動して社会を変えると言うと、デモや署名を連想する人もいるかもしれません

と鎌田さんは書いている。

でも、そういう特定の方法のみがコミュニティ・オーガナイジングではないそうだ。

たしかに、デモや署名しか方法がないのだとしたら、「社会を変える」ことはできないだろう。デモや署名が有効な場面もあるが、それはすべての状況で有効なわけではない。

変えるためには誰に働きかけるとよいか、その人に働きかけるためにはその人はどうすれば心が変化のほうに動くのか、心を動かすにはどんな方法が有効か、その方法を実行するためにはどんな仲間がどれだけ必要で、その仲間はどうすれば集められるのか。そういうことをみんなで話しあい、考える。

まあ、当然と言えば、当然。そういう戦略があって、戦略を共有できる仲間がいてはじめて「社会を自分たちで変える」ことができるのだと思う。

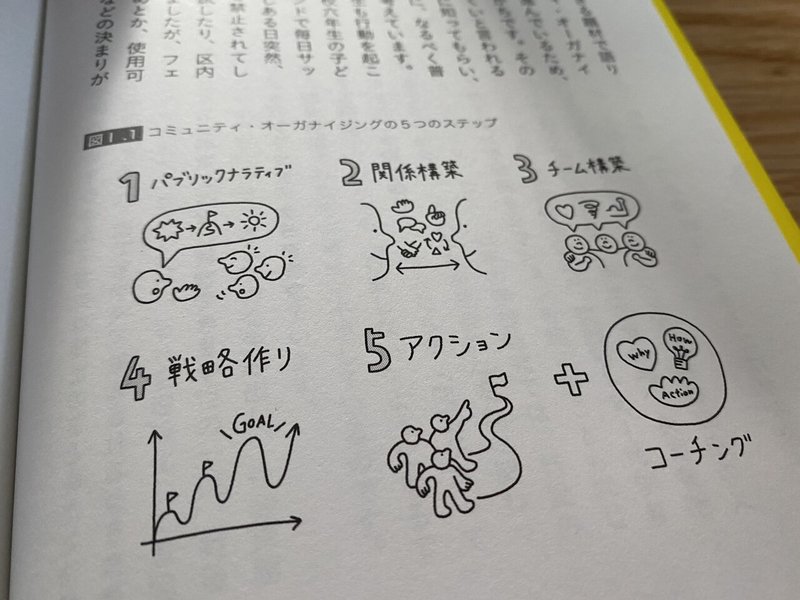

コミュニティ・オーガナイジングの5つのステップ

鎌田さんが紹介するのは、5つのステップによるコミュニティ・オーガナイジングの方法。

1.共に行動を起こすためのストーリーを語るパブリック・ナラティブ

2.活動の基盤となる人との強い関係を作る関係構築

3.みんなの力が発揮できるようにするチーム構築

4.人々の持つものを創造的に生かして変化を起こす戦略作り

5.たくさんの人と行動し、効果を測定するアクション

このリストをみても、なんとなく馴染みを感じる。1つめのパブリック・ナラティブは、先に書いたヴィジョンや方向性を創るために有効そうだと思える。言うなれば、昨夜のイベントも、この最初のステップにあたるパブリック・ナラティブだったといえる。

あと、本の中で語られる「勝てないゴールを設定して運動しても疲弊するだけ。小さな勝利を積み上げて人々の活動基盤を作っていくことで、大きな勝利を手に入れられる」ということも、昨日のイベントで重視するポイントにとしてあげられた「小さな輪っかをつなげていく」という話にも通ずるなと思う。

こうした1つ1つのステップをどうすれば進めるとよいかを、鎌田さんは、子どもたちが自分たちの課題解決に臨むストーリーとともに教えてくれる。

こういう社会変革の方法を、ていねいに社会にインストールしていきたいなと思った。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。