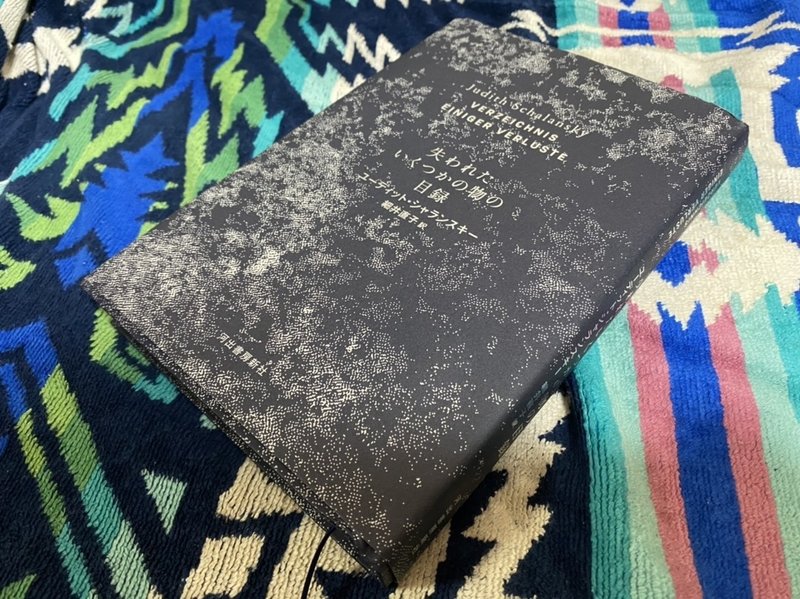

失われたいくつかの物の目録/ユーディット・シャランスキー

いくつの不思議な物語によって構成された本だけど、こういう博覧強記な知識に裏打ちされた本って、日本ではあまり書かれていないように思うので良いなと思った。

訳者あとがきでも評されていたが、まさに書かれた「驚異の部屋=ヴンダーカンマー」だった。

僕が好まないわけがない。

そういうわけで、旧東ドイツに生まれた現在40歳になる女性作家にしてブックデザイナーであるユーディット・シャランスキーによる『失われたいくつかの物の目録』は、ドイツで最も権威のある文学賞ヴィルヘルム・ラーベ賞を受賞するとともに、「もっとも美しいドイツの本」にも選ばれているのだけど、読んでみて納得の一冊だった。

ツンとして

読み物っていうのは、あんまり安易で、わかりやすすぎないのが良いと思う。

簡単に感動したり、心に響いたりなんてことを読み物に求めるのは好きじゃない。

もっと孤高に、読み手を拒むくらいのツンとした感じが好みだ。

そんな思いをもつ僕にぴったりな本だ。

読み手である、こちらに媚など売らず、けれど、しっかりと自分の主張をあらわす様が美しい。共感などほとんどおぼえさせことのない、読者との絶対的な距離を崩さないからこそ、美しいのだ。

この美しさは、まさに本書が「失われた物」についての本だからというところに由来するのだろう。

死という節目は、遺産と追憶の出発点であり、死者を悼む行為はあらゆる文化の源である。

と、著者は書く。

「失われた物」は僕らに媚びを売って近づいてきたりはしない。僕らが共にあることを望もうとも、それを絶対的に拒む存在こそが「失われた物」なのだから。

そのあり方に美しさの理由はある。

そして、それだからこそ、そこから様々な文化が生まれるのだろう。

それはぽっかりと口をあいた空白、突然襲った静寂を歌や祈りや物語で埋めようとする行為で、その時死者はもう一度蘇る。あたかも鋳型と同じように、喪失の体験は亡き者の輪郭を浮かび上がらせる。追悼のうちに死者が美化され、渇望の対象と化すことも稀ではない。

自分たちとは絶対的な距離で隔てられた「失われた物」をどう語るか?

その語り方にこそ、この本の理由は美しさはあるように感じた。

補足を求める欠けた詩

この本で取り上げられた「失われたもの」は多岐にわたる。

紀元前7世紀後半から6世紀にかけて実際したとされる女性詩人サッフォーの詩もそのひとつだ。

「これらの歌は声を失い、文字になった」と著者は書く。文字にならなければ失う以前に消えてしまう。

だからいまもむかしも声は文字になる。

サッフォーの声に出された詩も。文字になった。

「フェニキア語から借用したギリシャ文字に」。

そして、それらの文字は、さまざまな物理的なメディアの上に保存された。

しかし、物理的なメディアもやがて朽ちる。失われる。

不器用な生徒の手によって陶土に刻まれ、あるいは職人のまめまめしい手によって硬い繊維質の沼地の草の髄できた紙に葦筆で書き写された、黒々とした大文字。軽石で磨き、白亜をこすりつけて白くした、子羊や死産した山羊の皮に書かれた繊細な小文字。パピルスも羊皮紙も、ともに有機質の素材――ひとたび野ざらしにされれば――死体と同じようにいつしか腐敗する。

肉体とメディア。

同じ物質の上で、それにのった生命も、詩も、時が来れば朽ちて失われる。

いまは死も、記録メディアも見えにくくなっているから、失うこと自体、この社会からすこし失われているようでもある。

けれど、本当にそうした物質がなくなったわけではない。その表面にある意味や表象や情報ばかりが目につくようになって目眩しされてるだけで、いまも失われていく物質はある。たくさんある。

知らず知らずのうちに失われる物がたくさんあるからこそこんなにも持続可能性が問われているということを、僕らは表象的なものばかりに目を奪われているので気づきにくくなってるのが問題だ。大問題だ。

メディアの消失とともに、サッフォーの詩も失われた。

…/ …そうではなく…/ …欲望…/ …不意に…/ …花…/ …欲望…/ …よろこ…

虫喰いのようになった詩。

完全に失われたわけでないが故に、その喪失感はむしろ増すのではないだろうか。

僕らは、残された断片から元の詩がどういうものだったかを想像すると同時に、サッフォーが何を歌ったのかに想いを巡らす。

そして、後者に関しては、たとえ詩が無傷で残っていたとしても想いを巡らせるという点では変わらないはずだ。それが読み手に媚びない美しく凛とした詩であったならば。

まるで何かの記入用紙のように、あちこちが欠けたこれらの詩は補足を要求してくる――解釈や想像によって――あるいは中エジプトの滅亡した都市、オクシリンコスのゴミの山から発見されたばらばらのパピルス片の解読を進めることによって。厚さ数メートルの乾燥した砂の層が、これらの石のように固く、虫に食い荒らされ、幾重にも巻かれていたために脆く皺だらけでぼろぼろに破れたパピルス断片を、ほぼ1000年の間保存していたのだった。

物理的なメディアは朽ちて失われていく。

一見メディアに書き込まれたテクストのほうは、メディアさえ無事であれば失われないものであるように錯覚しそうになる。

けれど、詩のようなテクストも、結局、物理的なものと変わらないのではないかと思う。

失われないように思うのは詩の思い出だけで、詩そのものはむしろ思い出のように内面化された瞬間、なかば失われてしまうのではないか。

そして、失われるからこそ、残された人がそれを思い、語るのだ。

失われたものの蒐集部屋

「ゲーリケの一角獣」、「サケッティ邸」、「マニの七教典」、「グライフスヴァルト港」、「キナウの月面図」など、全部の12のいまは失われたものを思い、語る物語。12の小編からなる作品集であるこの本は、冒頭にも書いたとおり、16ー18世紀にヨーロッパで流行をみた、いまの博物館や美術館の原型でもある「驚異の部屋」と呼ばれた、珍しい動植物や異国の見慣れぬ工芸品や美術品など、ありとあらゆる珍品奇物を蒐集した博物陳列室の様相をみせる。

まさに驚異の部屋のテクスト版の様相をみせるのは、おびただしい羅列的な表現がたんたんと重なってくるからでもある。

たとえば、「キナウの月面図」中のこんな記述はその際たるものだろう。

あらゆる禁令にもかかわらず流布している言い伝えを信ずるならば、その中に含まれていたのはオルメカ文明の石、歴史的なダイダロスの工房で作られたクレタ島の迷宮の粘土模型、アルゴスで行われる、ミューズに仕える女流詩人テレシラを称えるヒュブリスティカの祭を描いた花瓶。その祭では女は男装し、男は女装をする風習があったという。また、ギザのスフィンクスの立派な鼻、長さ220フィートの竜の腸に金文字てわ書かれた『アルマゲスト』の2つめのアラビア語訳、そしてエウリピデスの戯曲『ポリュイドス』。忘却の闇を貫いて輝きを放つその詩句「だれが知ろう、生とは死にすぎぬのか、死ぬことは逆に生なのか」は、何のために私たちがここで選ばれ、あるいは追放されるのかを表す、まさに正鵠を射た表現のように私には思われる。さらにグリーンランドの氷の中に保存された原子爆弾半ダース、蛙の頭蓋骨の骨十字で作られたちっぽけな十字架像、完全な保存状態ではあるが内容がまったく異なる何種類もの『秘中の秘』の写本、ペトラルカが崇拝した女性ラウル・デ・ノヴェスの、シモーネ・マルティーニによる技巧に満ちた肖像。その絵は幾重にも賛美された美女が、実際はどれほど自惚れていたかを証明しただけであったという。司祭の他にはだれも読むことができなかった、マヤのグロテスクな写本。そして書名は残念ながらもはや思い出せないが、驚くほどたくさんの女性の作品。

博物館、美術館以前の「驚異の部屋」もいわゆるいまのような学術的領域の分化や、そのなかでのカテゴリーの確立が不十分だった時代で、いまなら決して並べては置かれないようなものが平気で併置されたわけだが、この文章もまさにそんな感じだ。

そうした雑多な羅列は上のような室内の様子を描いたものに限られない。

「グライフスヴァルト港」では、この小編の主人公が春の自然のなかを歩く様子をこんな風に描写する。

畑の畔に黄鉛色のヒメリュウキンカ、タンポポ、まるで蝋細工のようなハート形の葉を持つリュウキンカが咲きみだれている。柿渋色のコヒオドシが、私の目の前をひらひら飛んでいく。マルハナバチが唸りながら蜜を探している。オドリコソウが長い茎をぐいと誇り高く起こしている。その赤紫色な唇形の花冠は雄蕊の花柱を見下ろしている。

左手のほとんど気づかないくらい高くてなった場所、風雨に鍛えられた松と苔むした漂石の壁の後ろに、小さな森が隠れている。その手前に茶色いキノコのような、茎に帽子を被ったツクシの群落がある。それは若いトクサの一種で、地球の過ぎ去った時代の遺物、すべての農家の敵だ。そして道の真ん中に薄紫色の小さなリンドウが見事に咲いている。はるかに高い澄んだ空でトビたちが旋回し、上昇と下降を繰り返し、向きを変えたりふらついたりしながら、大胆に偵察飛行をしている。

まさにテクスト版植物園のように、この引用箇所だけでなく、こうした記述がずっと続く。

人間的活動は著者の歩行とそれに伴う観察以外にほとんど起こることなく、ひたすら自然の活動が本当の主人公であるかのように、紙面を占める。

ある意味、非人間中心主義的描写で、この持続可能性が問われる時代に合っているのだともいえる。

文章を読むという現実

好きなのは、こんな言葉だ。

私の原則はこうだ、読める物はすべて読むこと。似た物同士を一緒にすること。読んだ物は全部とっておくこと。事実だけ、検証できる知識だけを書き写すこと。可能なら、現象と法則性を分け、つねに一般的な物から個別的な物へ進むこと。なぜなら外見はつねに中身を示しているからだ。私の部屋を見れば、私の肺や心臓を見るよりも私の本質がわかる。外見と中身は一つだからだ。

あらゆるものを捨てずにとっておいて再生しようとする、これまた百科全書派的人物が主人公の「森の百科事典」のなかの一文だ。

ほかでは失われていってしまうものも、ここではちゃんとそこにあり続ける。

読めるものは全部読む。

似ているものはいっしょにする。

その状態で読んだものは全部とっておく。

ほかの場所では、安易に平気な顔で、物がどんどん捨てられていくからこそ、こんな森の百科事典のような場所が存在するのだろう。

この本のような失われたものたちが集まる世界で。

「マニの七教典」のなかのこんな記述も好きだ。

どれほど多くの数字や公式が宇宙を表そうと、どのような知見が宇宙の本質に迫ろうと同じことだ。時がつづくかぎり――それを疑う者がいるだろうか――どんな説明も所詮は物語にすぎない。引力と斥力、初めと終わり、生成と消滅、偶然と必然についてのお馴染みの物語。宇宙は成長し、膨張し、銀河と銀河を引き離し、まるでそれを把握しようとする理論をかわして逃れようとするかに見える。

僕がツンとして読み手に媚びない文章が好きなのと、ここに書かれているのが好きなのはたぶん同じ理由だ。

文章は文章なのだ。

それは「どんな説明も所詮は物語にすぎない」という意味で、現実そのものとは違うものだ。だからといって、文章や物語が偽物で意味はないなんて思ってるわけではない。

文章や物語はそれ自体が現実で、その現実に対して、現実の自分が向き合うから、自分のなかでまた別の思いや考えが文章を成す。

それは現実にある物や出来事に向き合うのと変わらない。

だから、文章がわかりやすかったり、読み手に媚びたりする必要はない。それは現実がわかりやすかったり、媚びたりしないのと同じなんだと思う。

現実に向き合えば、それがわかりやすくなかろうと、何か感じるはずだ。

たとえ、それが疎外感であったとしても。

同じことだ。

文章もまた現実なのだ。

そして、現実だからこそ失われる。

過去を消し去る、書き換える

文章という現実をなかったことにする行為は歴史上、何度となく繰り返されてきた。

それは邪魔な人間を消すこと、邪魔な人工物を消し去ることと同じだ。

過去を白紙にするという怪しげな計画が、もう一度一から始めたいという理解可能な願望に端を発していることは珍しくない。17世紀なかばの英国議会では、ロンドン塔の公文書庫を燃やすことが真剣に議論されたという。「過去のすべての記憶を消し去り、新たに人生を始めるため」だというが、ホルヘ・ルイス・ボルヘスがサミュエル・ジョンソンから引用したというこの言葉の原典を、私は見つけることができなかった。

地球自体は周知のとおり、過ぎ去った未来の残骸の山であり、人類は色とりどりに寄せ集められ、互いに争うヌミノース的な太古の相続共同体として、たえず獲得・変革され、拒絶・破壊され、無視・排除されなければならない。その結果、世間一般の想定に反して、未来ではなく過去が可能性の空間となるのだ。だからこそ、過去の解釈を変更することが、新しい支配体制の最初の公務の1つになる。私のように勝者たちによる聖像破壊、さまざまな記念碑の撤去といった歴史の断絶を体験したことのある者にとって、あらゆる未来のビジョンの中に未来の過去を見ることは難しくない。たとえば再建されたベルリン王宮が廃墟となり、今度は共和国宮殿の再建のために場所を譲るのである。

こんなことが起こるのも文章として書かれた内容、人工物として作り上げられたものが示しているかのように感じられる意味を、必要以上に重視しすぎてしまうからではないだろうか。

「どんな説明も所詮は物語にすぎない」と思えば、過去につくられたものを消し去ったり書き換えたりする必要はないはずだ。

その物語の意味するものなど、本当は時代時代で、あるいは、それに向き合う人それぞれで変えられるはずなのだから。

にもかかわらず、過去につくられたものが消し去られ、この世から失われるはめになるのは、そうした現実に自分自身で向き合おうとしないからなのだろう。

「読める物はすべて読むこと。……読んだ物は全部とっておくこと」。

こういう姿勢にならないことが悲しい。

失われたものを描くこの本が美しい理由

だからなのだろう。

この本がこの上なく美しく感じられるのは。

彼はワイングラスを高く掲げ、自分はサン・ラザールでいちばん不幸でない住人だと満足げに宣言した。だがその揺るぎない快活さの理由は明かさなかった。それはつまり、ここの皆と同じように彼もまたギロチンの下で死ぬのだという、変えようのない事実だった。――「一人一人、終わりの日は決まっている」彼はいつものようにウェルギリウスを引用して笑ったが、その伝染する笑いは、一度も不幸を経験したことがないのだろうと思わせるような笑いだった。それでいてからは4人の子どもをすべて亡くしていた、病に奪われたのだ。彼は何に対しても覚悟ができていた。すでに自分の墓の絵を描き、薪の残りでちっぽけなギロチンを作って、もうじき自分の頭を胴体からきれいに切断することになるこの道具の機能をよく知ろうとした。2、3日ごとに太鼓の連打が彼の房までこだましてきた。それは囚人を迎えに来て、法廷へ運ぶ黒い馬車の到着を告げる音だった。

「サケッティ邸」で、フランス革命時に捕らえられ、獄中でギロチンを待つ、廃墟画のフランス人画家ユベール・ロベールの様子を描いた一文だ。

彼が、自分の死を前にこんな風に考えられるのは、現実の物語(あるいは自身の絵も含む人工物)と、それを読み手ひとりひとりがどう感じるかという物語が同じではないことを知っていた彼だからなのだろう。

つくること、現実を生き何かを感じて考えること、そういうことをちゃんとやっているからこそ、現実にあるものが失われていくことをこんふ風に美しく感じて、そう表現できるのだろう。

逆に、そうした姿勢で生きていない人だからこそ、さまざまなものを簡単に捨ててしまったり、いらないと判断したりするのではないか。

持続可能な社会が問われる今だからこそ、「失う」ことの意味をこの本を読んで感じてほしい。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。