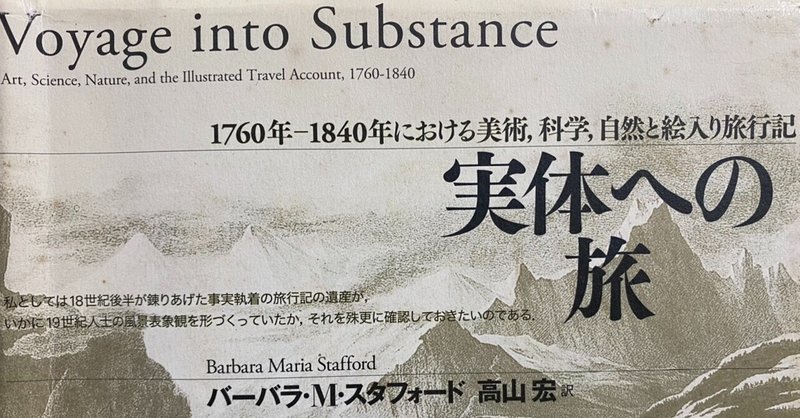

実体への旅 1760年―1840年における美術、科学、自然と絵入り旅行記/バーバラ・M・スタフォード

1753年、アイルランド出身の医師でありアイザック・ニュートンの後を継いで王立協会会長を務めた科学者でもあり古美術蒐集家でもあったハンス・スローン卿の死後、そのコレクションをもとに大英博物館=ブリティッシュ・ミュージアムは設立された。

スローンがイギリス政府に寄贈した蔵書、手稿、版画、硬貨、印章など8万点が、その他政府所有の蔵書とあわせて展示された博物館が1759年に開館することになったのである。

世界初の公立の博物館の誕生だ。

それから100年あまりのときが過ぎ、イギリスの植民地政策が進み、世界中の植民地より自然なもの、人工のもの問わず博物館に展示したくなる品々が集まってきたことで、1881年には自然史博物館が分館されている。

本書、バーバラ・M・スタフォードによる『実体への旅 1760年―1840年における美術、科学、自然と絵入り旅行記』は、まさにこの大英博物館の誕生と発展の歴史にぴったりと重なる時期を扱っている。

リアル・シングを摑む

個人の趣味嗜好によって集められたコレクションを展示する驚異博物館が公のミュージアム=大英博物館に変換されると同時に、近代的なアカデミックな知のありようが体系立てられていく時代の潮流を、国立の博物館が100年あまりで分館するほどに拡大させざるを得ない、帝国主義的植民地政策による他国からの搾取とはまた異なる、科学的探検を通じた知の収集という角度から見つめなおしたものだ。

本書が大前提にしているのは、17世紀初めのどこかの時点で、何かはたしかに外界に実在するのであり、かつアートも言語もたしかな「リアル・シング」を摑むために、模倣を越える、というか何となく聖化されているアートとしての言語を越えるような使い方をされなければならないとする大きな確信が一貫して表現されたという事態である。

と著者自身記しているように、この本が対象にする18世紀半ばの時代というのは、このnoteでは繰り返し指摘しているように"fact"という英単語が「つくりもの」という意味から「事実」という意味へと変わるとともに、"real"や"data"という単語が生まれ、1660年には科学者、数学者のアカデミー、英国王立協会が誕生したり、シェイクスピアらの英国ルネサンス演劇が劇場封鎖令によって葬られた17世紀半ばの変革の時代を経ての、啓蒙の時代だということである。

そういう時代において、リアルや真実を探ろうと、ヨーロッパから世界中に科学的な関心をもった探検家たちが飛び出していき、みずから体験した未開の土地の自然を嘘偽りなく描き、記した絵入りの旅行記を著し出版していく。そうして残された膨大な絵入り旅行記を紐解きながら、果たしてその時代の探検家たちが何を見、どう自然と対峙したのか、そもそも彼らを未開の地へと誘ったものはなんだったのかを深く丁寧に探っていく。それがこの分厚く大きな一冊で、著者がやっていることだ。

事実即応の絵入り旅行記というものは、事物の真底を摑めるかもしれないというこういう視覚形態に本質的と考えられるさまざまな可能態そのもととも言える典型例であろうが、まさしくその「アート」(というよりは技巧〔アート〕の少なさ)が、一般にすぐ利用されがちだったどんな意味作用の定型定石とも無縁だったからである。未踏の地の報告という建前からして、探検者たちの相手が何か既知の商品などであるはずがない。知られざる、文字通りの異境なのであった。この世界の個々独自の個別相に比喩を介さず対峙しようという決意に発する発見方法を、そうした探検者たちが工夫していく中で、真実のモノ語りが一個の美学に昂まっていった。

何年か前に100ページほど読んで途中で挫折した。

再度のチャレンジもあまりの深く重層化された考察に途中、前に進まなくなりそうだった。

しかし、それでも読めば、この時代に人々を突き動かしたものが何であり、それによって僕ら人間の見方がどう変わってしまったのかがわかってきて、最後まで読まずにはいられなかった。

凄まじい破壊力をもった本だ。

ここでその凄さを伝えきれるか自信はないが、まあ紹介をはじめてみよう。

1760年―1840年という時代

最初に、この1760年―1840年という時代が、大英博物館の設立と発展に重なることは書いた。

17世紀半ば、古代から伝わる演繹的な知に主観的な解釈が重ねられていたような16世紀までの知のありように、フランシス・ベーコンが意を唱えて、科学的な観察とそれによって得られたデータの客観的な操作による分析を元にした帰納的な思考が重視されるようになったのを経て、18世紀啓蒙の時代となった。

18世紀を通して、現象界の真実を、聞かずともわかる何かに予め閉じこめない形で捉えようという感心な運動が続けられた。

真実を得るためには、みずから未知の領域に向き合い、観察することが重視された。

前にも『リヴァイアサンと空気ポンプ』という本の紹介を通じて、ロバート・ボイルら英国王立協会の科学者たちがどのようにして客観的な観察に基づくとされた実験哲学という「事実」をつくりだす新たな方法の確立によって信頼に足る知識を創出できるようにしたか、という17世紀半ばの歴史的な変化にフォーカスしてみたことがある。

客観的な観察を通じて信頼に足る知の創出するための科学的な方法のひとつは間違いなくこうした実験的な方法だった。

そして、もうひとつがこの本で論じられる探検だったのである。

ロバート・ボイルらが空気ポンプなどの実験ツールを用いた実験観察のため、ひたすら実験室にこもったのと同じように、動植物、鉱物、その他、気候の変化や火山爆発などを研究対象にした科学者たちはみずから未知のものを見て触れようと陸路海路問わず旅に出た。

ジェームズ・クック船長が、英国軍艦エンデバー号を指揮し第1回航海に出帆したのが1766年。その航海に参加したプラント・ハンターの異名をとる植物学者のジョセフ・バンクスが彼の指揮によってさまざまな植民地から持ち込まれた植物で彩られることになるロンドンの王立植物園・キューガーデンの顧問となったのが1773年である。

1600年までにイギリスにもたらされた北米産の樹木はユッカとニオイヒバの2種類だったのが、1601年から1700年までの100年間に移入された北米産樹木は56種に、さらに1701年からの50年間には109種の樹木が持ち込まれるまでに膨れあがったと言われていて、それが科学的な関心のみならず、勃興し始めていた産業革命の資本となる財を植民地から持ちこむためのものであったのは明らかである。

このスタフォードの本ではこの科学の裏にある産業革命や帝国主義的資本主義との切り離せない関係はほとんど言及されていないが、このあたりの事情は、川島昭夫さんの『植物園の世紀 イギリス帝国の植物政策』に詳しい。

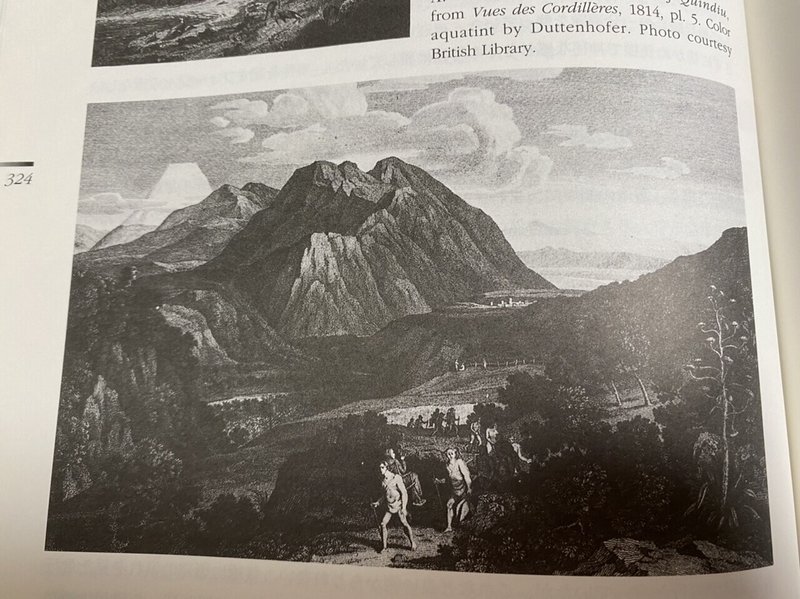

また、近代地理学を切り拓いたアレクサンダー・フォン・フンボルトが南北アメリカ大陸への探検旅行での研究成果をもとに全5巻からなる大著『コスモス』を発表したのは1845年から1862年にかけてであって、この本が対象とする時代の後半に位置している。

「自然の働きを観察し、記録したり、地図化したりということになれば、18世紀が物質の構造に抱いたもっと大きな関心に拠るところが大なのだ」とスタフォードはいう。思想・文芸的な伝統や宗教的なものの見方というきわめて人工的な知を離れて、事物そのものを客観的にみることが新たな知だという大きな流れが生まれていた。ひとつのキーワードは「ノンヒューマン」だ。

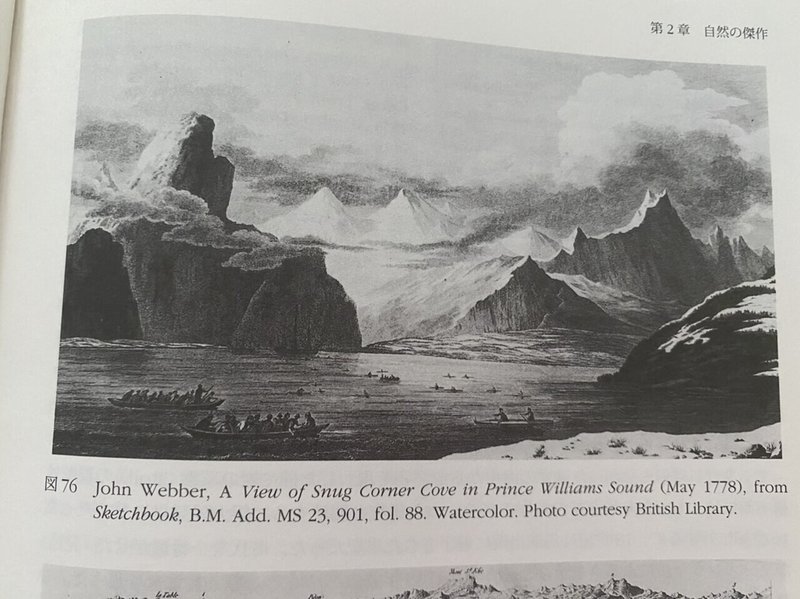

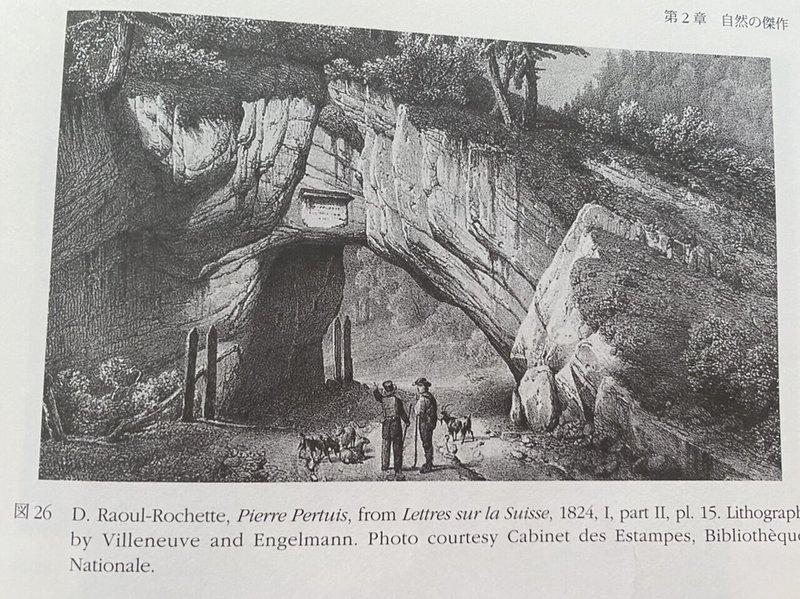

ノンヒューマンというか人間と無関係没交渉の環境の相貌への意味ある接近を試みよう――とするなら、それら個々の岩層形成物や境界標を、ヒトの側からではなく、それら側に立って理解しよう――とするなら、それら個々の物質としての組成に対する讃嘆と深い洞察が必要だった。自然の傑作(natural masterpiece 完全に物象のみの、人手の入らぬ地球形成のこと)への視覚的意識と形態描写が隆昌したのも、その媒体を媒体として明快に調べることに掛かっており、その作業は少なくとも、18世紀初めから進行し始めていた。

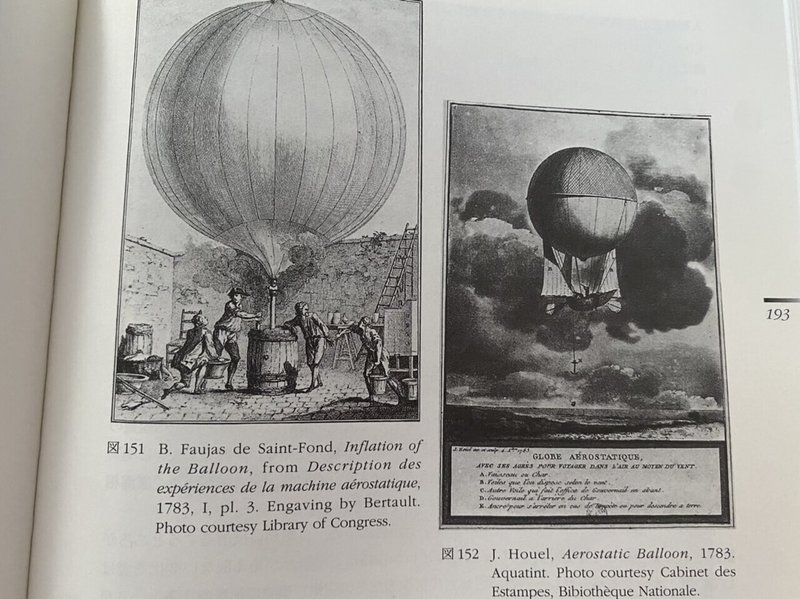

こうして人々は我先にと人類未到の地へと旅立ち、海路、陸路、そして当時の発明による気球による空路の旅を通じて、まだ見ぬものを観察、発見してまわったのである。

自然という概念の変化

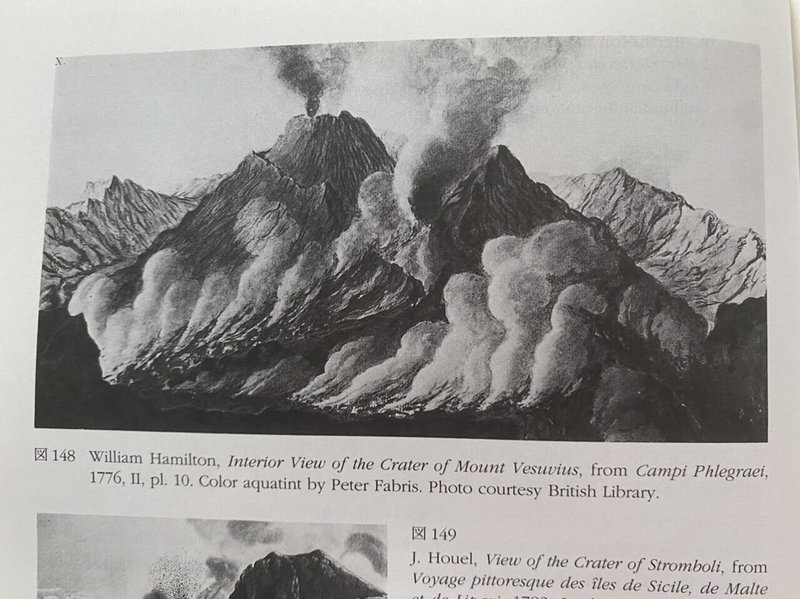

「17世紀に科学は自然という名の状態を再定義し始め、ユートピア的静謐の状態から、物質の変化と多様性が反映するような変化変相の状態まで、いろいろ考えついた」とスタフォードは書いている。

やがてダーウィンがあらわれて、山や海岸線や荒野などの形のみが自然の変化と多様性を示したものではなく、人間を含むあらゆる動植物もまた変化と多様性をもつものだとあきらかにすることになるが(『種の起原』は1859年発表だ)、18世紀の科学的探検者たちが未到の地で探しもとめたのも、自然が行っている歴史語りの言語である。

スタフォードはそれがニュートン主義の影響を強く受けたものだと指摘する。

18世紀のニュートン主義と諸種の唯物論哲学は、見たところ安定し切った事物にさえ、その構成分子のレヴェルにいたるまで、実はひそみ隠れているダイナミズム、力と動きに意識を集中した。この再定義によって自然現象は時間の経過を記録するもの(records)たると同時に記念するもの(memorial)として見え始めた。そうした自然現象の時間的、歴史的な次元な目が向くこと――歴史技術学(historiography)へのより大きな18世紀的関心の一部とも言える――で、自然現象は先史の過去と劫初の状態を今に保つものということになったばかりか、地球進化の激動激変にずっとさらされ続け、そういう地の「情念」の標徴と痕跡を今に悠然ととどめてある英雄的な物象世界ということになった。かくして物質の歴史が地から掘り起こされるか否かは、旅する自然史家・博物学者の、地の情念の表現を人間の干渉とは無縁な文字通りのランドマーク、地の印の裡に看抜く力、自然の文字通りの行いを忠実に解剖しようという気構えに掛かっているのであった。

自然はみずからの情念の歴史をその身に刻んだ歴史の生き字引のようなものとなった。デカルト的な機械論でみられる対象ではなくなり、自然の歴史を読もうとする科学者、博物学者たちは、生気論的な観点で「自然史[博物学]の誇り高い目的は、R・F・ジョーンズが言っているように、真にして合法的な導きの材料を哲学に供すること、浅薄な形而上学的大系を根絶すること」という考えに基づき、旅に出たのである。

その変化の様子は、この本と関連するテーマを扱っているマージョリー・H・ニコルソンの『暗い山と栄光の山』(これもいま読んでるところだ)に紹介されたロマン主義の詩人のワーズワスに関わる興味深い話に目を向けると、イメージが広がる。こうだ。

ワーズワースは、ケズィックでの青年時代に彼がしばらく寄寓していた家の「賢く分別のある婦人」が、よく言っていたという言葉を引用している。「ほんとにまあ、みんなが景色景色と言っているけど、わたしの若い頃には、そんな言葉は聞いたこともなかったよ」。

ワーズワスは1770年の生まれで、その青年時代というから1790年くらいのことだろうか。「賢く分別のある婦人」がいくつくらいかは定かではないが、仮に「わたしの若い頃」というのを30年くらい前としてみると、ちょうど1760年頃のことになる。つまり、この本の射程に入るか入らないかという時期となる。その頃には、1790年くらいの"今"のようにみんなが知る「景色」なる概念は、すくなくとも一般には普及していなかったことになる。

古典的な文芸作品や古代ローマから連なる17世紀までの思想、そして、キリスト教的な信仰を背景として、山をはじめとする自然は忌むべき存在だったのであり、ゆえに景色や風景などが人々の興味の対象になるはずもなかったのである。

それが大きく変化したのが18世紀というわけで、「自然という聖なる書が一冊の辞書に変わり」、「物質は生き、格闘し、変化するという確信」されるものとなった。

それは真実に直接触れることのできない人間の外にあって真実を語るものとなり、科学者の役目はその聖なる言葉を客観的な目で見て読み解くこととされたのである。

クール・ド・ジェブランの考えは、フリーメーソンの九姉妹支部の有力メンバー中には浸透中のものであったが、汚れない地球の「語りいでる」姿を回復せよと、科学者、旅行者たちに呼びかけるものとなった。最も徹底した抽象も、かつて宇宙に存在した現実の物理的条件に見合う肉感ある始原の知覚に戻るべき、とクールは言う。即ち、言語の文法的構造が観念の区々を人間理性や世界の構造と発生的に関係あるものとして示してくれるというのだが、語源研究の口説くあまたある中に、間遠になった、あるいは型にはまった意味作用に晦された事物に人々を改めて近付けさせてくれる力があるという点をクールは強調している。形象―言語に導かれて我々が理解するのは、人間の精神と心が劫初にどういう段階を踏んでいったか、ヒトの知的進化のことのみではなく、区々の根となる語が自らがかぶさっていく当の事物の簡約にして生彩ある「絵」で―丁度ウォーバートンの言う表意的聖刻文字さながら―いかにあるのかということなのである。

靄も霞もオーロラや滝の水飛沫も

こうしてあらゆる場所に探検に出かける旅行者たちの旅のお目当ては、なにも括弧としたかたちあるものには限らない。

たとえば、富士山を訪れた者の描くものも、単に山だけではない。

時折こうした話の中で話題にされる山と霞、ハードとソフトの結びつきは極東域の蒸気靉靆たる帛画、水墨画のことを思いださせる。そうした地域を扱った物語中に道教の教えが籠められる。『日本誌』(1717)のケンプファーは、「燃えながら」も滅びぬ富士山の美たるや何ものにも凌駕されないと記している。「その山頂は久遠の雪に覆われ、雪は業風の威力で吹き散らされて、宛然烟霧の帽子に異らぬ」、と。

山そのものに加えて、雪や霞もその観察の対象となる。

極地に向かえば、その対象は夜空を描く幻想的な光のショーもまた観察の対象だ。

ラップランドにいたアーサー・ブルックが、冬が間近だと、この煌めき現象も規則的に見られるはずと、さらに念押ししている。この「珍からの現象」を目撃したい一心で、ブルックはある霜もおりる晴れた深夜に頑張ってみる。天空が、「信じ難い速さで去来し、青白いおおきな斑入りだが、いかなる明確な形もとらぬこの驚異の光に完全に遍照される」のにびっくりさせられた。文字通り仰天の夜。

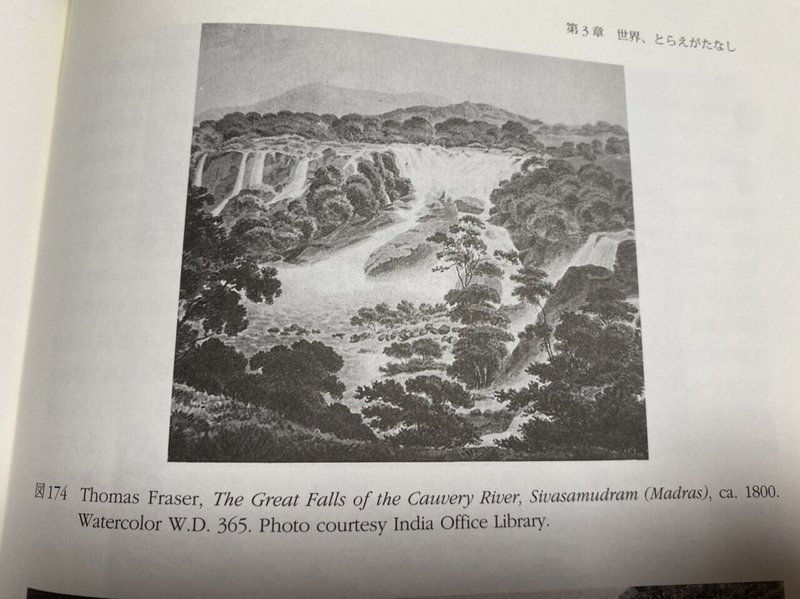

水蒸気や光が織りなす自然のゆったりとしたうつろいが対象となれば、滝の流れと水飛沫の激しい動きも対象となる。たとえばナイアガラの滝はこんなふうに見られる。

雲は流れ、もっと明るい陽光のいきなりこぼれ落ち、夜明けが来たかと思えば誰そ彼にかれは誰、凪ぐかと思うと風の颯と立つ。これらの自然現象をすべて、それ自身すでに捉え方ないものだが、「その[滝の自然かつ多様な]効果にくさぐさの変化」をうむ。かくて、この流れ行く巨人の色と形をペンで、絵筆でいかよく宝を尽くして表わし切ったと思おうが、須臾の間もあらせず、既に文字通り絵空事にしか見えまい。

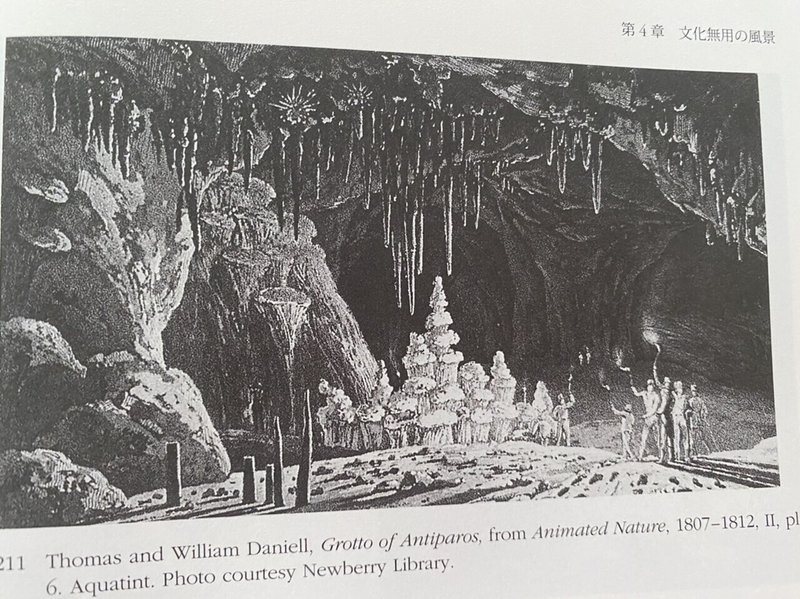

そして、いまや動きをとめた鍾乳洞のつらなる鍾乳石にも科学者たちは魅せられる。

洞窟の壁を這い下る地下の流れ石は、その不安定とぴったり見合った言彙で描写される。際限なく変化し、見たところまた変化しようとしかかっている限りない凝固が旅の科学者たちの興味を惹いた。ロメ・ド・リーグの『結晶学』(1783)以降、宙吊りの形やうねる量塊に凝固した垂布状の鍾乳石は鉱化の長い進化過程の、はっきり我れは、我れと言えるまでに物質が苦しみつつ成長していく過程の最初の吃り吃りの喃語なのだ、と解釈された。要するに、最終的石化の侵略力に積極的に抗おうとするこれらの凝結作用は、元々原子の混沌の水裡に闘われた闘いを間断もなく戦い続けているのである。

スウィフトと、ポーやメルヴィルのあいだで

こんな風に、未到の地を求めて、さまざまな科学者たちが旅した時代、文学の分野でも旅行記が多く書かれている。

最近、旅や冒険に関する本、小説や研究書を読んでみて、日常とは違う場所を移動してまわるということの認知的な意味を考えなおすようになった。きっかけは、ブルース・チャトウィンがアボリジニの伝説を追ってオーストラリアを旅した摩訶不思議な構成の紀行文『ソングライン』を夏休みに読んだあたりか。

その直後、旅つながりということで読み、すこし前に紹介したジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』が1726年の発刊。ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』がそのすこし前、1719年の発刊である。この本の対象のすこし前の時代にあたる。

そして、大西洋をはさんだアメリカで、いま読んでいるエドガー・アラン・ポーの『ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語』という旅行記小説が1837年、同じくナンタケット島から出発するハーマン・メルヴィルの『白鯨』が1851年で、この本の後半にかかる部分からそれ以降の時代に書かれている。

ガリヴァーらロビンソン・クルーソーの空想的な記述が多い旅から、アーサー・ゴードン・ピムや『白鯨』の語り手イシュメイルやエイハブ船長の旅のフィクションではあれど、博物学的で客観的な記述も多く見られる語られ方になるという形で、この本の前後の時代で大きく異なるのもこの本を読むとその理由がわかってくる。『白鯨』などはさまざまな観点から鯨にまつわる百科全書的な記述が物語の筋を完全に分断するほどに差し込まれてくる。

科学の時代、百科全書的な啓蒙の時代である。

ユートピア的予言とでも言うのか、モーペルテュイは、科学者の時代が来たとし、近い将来に哲学者にとって代るだろう、なぜならば抽象と理屈が幾星霜さかえてはきたが、そうした時代に形而上学は少しも進歩しなかったからだと言う。思弁の(とはつまりキャビネ[ット]の)哲学は物象界を征服させることは決してないであろう。モーペルテュイ以降、多くの人間がそう断じるはずである。

とりわけドニ・ディドロである。科学の進歩を支持した。モーペルテュイ論文刊行から5年後、ディドロは「今この時」科学に大革命が生じつつある様を熱烈に描いた。『自然解釈論』でディドロは、発明家が社会に重用される時代は科学隆昌の時代だという定石をたしかなものとし、先輩たち同様に彼も、同時代人の誰しもが後世から何か傑出した発見によって讃えられることを望むのは驚くばかりである、としている。期を一にしてディドロの『百科全書』は、「発見」という語は諸芸諸学に新しく現れてきたもの万般に使われてきたが、こういういい加減な用法のせいで随分間違った意味にも使われてしまっている、とした。新奇さを指すばかりでなく、知識、有用性、そして困難という意味を持つ、とディドロは指摘している。

発見が求められるがゆえに、探検家たちはまだ誰も到達したことのない地に挑もうとする。高く険しい山、海の向こうの見知らぬ島、南極や北極の氷に閉ざされた地、地中深くにある鍾乳洞などなど。我先にと未到の地へと向かった。

発見への欲望はロマン主義や自然主義を生む

そして、この時代精神を芸術家や文芸家たちも共有して、ロマン主義や自然主義の芸術を準備することになる。

まさしくこの現象への高い評価という特別な文脈において、事実第一の旅行記がその前向きで決定的な美的影響力を揮うはずである。ロマン派が億万の好ましく再発明された自然形態の精妙と独自性を徹底して高く買ったこと、実体的なものを象徴的なものと併せ取り込んだこと、芸術作品の具体的表現と命あるものの生の両方で徹底して個を前に出したことで、探検を促した根本動機たる個別追求の問題が改めて見えてこよう。地の表われもろもろに自我が(ルンゲがやったように)共感を通して汎神論的に感入して行くこと、自然を牢固たる物と不可感なもの、暗きと明るきという物質的に表現される両極に(カンスタブルとターナーがやりおおせたように)分解すること、崇高とグロテスク、巨大と微小といった対立項を(ヴィクトル・ユゴーがやろうとしたように)混ぜ合わせてしまうこと――まったき全一をめざすこれらすべての企てが、自然作用に出会う毎にそれらに対する可触の記号を創りだそうとする願いに発している。

ターナーやユゴー、先に名前を出したワーズワスのようなロマン主義詩人たちへの影響も含めて、18世紀の半ばから19世紀の半ばにかけての科学者たちの探検の旅行は、自然と人間の文化の関係をそれまでとは一変させる。それは、いうまでもなく、人間によるこの地球環境の征服の歴史であり、ヨーロッパ人にとって未開の地であった世界のあちこちを植民地化する歴史とも重なっている。冒頭書いたスローンのコレクションをもとに設立された大英博物館のコレクションが増えて別館をつくらざるを得なくなるのも、こうした旅行によって他国から持ち帰られた品が増えていったからであるわけで、ここにはそうした搾取の歴史が隠れている。

以下の引用のラスキンの考えに代表されるような自然を良きものとする価値観の創出が、一方でその価値あるものを征服し搾取したいという欲望と裏表になっていく。

してみると理想的なコテージの色と建築素材は、それが人の棲家であることがじっと目を凝らして見ないとわからないくらいに感覚と一体化すべきなのである。粘板岩と硬砂岩でつくられるウエストモーランドのコテージはびっくりするほどこの要求にぴったりである。このことからラスキンは「どこの土地であれ自然が与えてくれる素材、自然が良しとする形が結局は適切なものなるが故、建物を一番美しくするのが常なのである」と考えるようになる。(中略)ラスキンのした重要極まる理解して――はっきりと述べたのは『建築の詩美』中の煙突論と、『ふたつの途』中の「自然の中の鉄」の行文である―― とはつまり、非模倣、定型無用のアートは「文明の素材よりつくられてはならない」ということである。それが建てられる土地の標徴的な実体、まさしく土地ならではの材料と親密な繋がりを持っているのでなければならない。

ティモシー・モートンが『自然なきエコロジー』で、環境危機が生まれた要因として、ロマン主義的な作品の影響をみるのもこうした流れがあるからにほかならない。

正直、この本で描かれている18世紀から19世紀の科学者たちの知への欲望に導かれるまま、世界を席巻していく様子は、あまりに深い業にまみれたものに思えて、読み進んでいくのも重苦しい気持ちになったりもした。

その重苦しさは、たとえば、19世紀の後半に向けて展開されることになる、客観的な自然の観察を追い求め、おおよそ、この地球に未踏な地がなくなりかけてきた頃に生じた、自然主義や印象派の次のような転換に表れていたりする。

こうしてゾラはベルナールの決定論的な物理―化学的観点に立って(内と外の大宇宙―小宇宙照応には妥当)、芸術作品を、変化する生きて多様なヒトと固定された原子の自然の一時的連繋の所産と定義する。してみるとゾラにとって重要なのは時代の話題としての写実主義だとか中立的なスタイル(例えば「写真」)といったものではない。フランソワ・ボンヴァンのオランダ風「味付け」でも、ジャン=ルイ=エルンスト・メッソニエやジャン=レオン・ジェロームのうんざりする細密描写でもなく、ひたすらに近代的方法論、人間の気質の無限の複雑に対する創造的反応が、とは即ちマネやドガの天才が問題だったのだ。

自然主義(印象派)の風景画にとって、また自分の時代を解釈する「時局好き」にとっては、偉大な芸術家は感覚の良い観察者に(ゾラがひたすら軽蔑する無知な公衆に、ではない)、新しい個人的な翻訳版を提示するということを、これは意味する。人間が自然に性格を与えるのであって、性格は自然の相貌の中に内在しているわけではない。換言するなら、有機の流体の意味なきパノラマは具体的な相貌、特徴を、要するに与えられるのである。

そう。ノンヒューマンな未到な地が求められなくなったとき、これまで客観的な観察の対象であった自然が、「人間が自然に性格を与える」の対象に変わるのである。ここから人間が自然を自分たちの好きなように作り替えはじめるまではもうほんのすこしなのだから。

いやいや、この大きな書物については、他にも書きたいことだらけだ。そのくらい、衝撃的な内容なのだけど、そのあたりはまた気が向いたら書くとしよう。

Amazonの履歴をみると、この本、2008年に購入しているという。10年以上かけてようやく読み終えた。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。