赤い軍帽とズボンを捨てて

パリのモンパルナスでサロンを開き、ピカソやセザンヌ、マティスら若い芸術家たちのパトロン的役割を果たしたことで知られる、ガートルード・スタイン。彼女が残したピカソとのエピソードに、こんな話がある。

「私は開戦のころ、ピカソとラスパイユ通りにいて、迷彩トラックが初めて通るのを見たことを鮮明に覚えている。夜だった。迷彩のことはふたりとも聞き知っていたが、見るのは初めて。ピカソはびっくりした様子で見ていたが、急に叫んだ。そうだよ、あれをつくったのは俺たちだよ、あれはキュビズムだよ」。

スティーブン・カーンが『空間の文化史』のなかで紹介している話だ。

類似的抽象としてのキュビスム

迷彩とキュビスムの関係。

あまり考えたことがなかったが、ダリオ・ガンボーニの『潜在的イメージ』のなかのこんな一節を思い起こして考えてみると、そのつながりは分からなくもない。

同じカタログのなかで、アルフレッド・H・バーは「純粋抽象」と「擬似的(近似的)」抽象を区別したが、両者の差異は、自然対象との微妙な関係によって決定されるにすぎない。興味深いことに、バーの記述に従うなら、「擬似的」抽象は、観る者による「誤読」によって、その性質をあらわにするかのようである。たとえば、バーは、ジャン・アルプのレリーフ作品に関して、「ときに、提示された物体(オブジェ)が頭部を表象するのか、それとも雲なのか、パオロとフランチェスカなのか、判断することが難しく」と記し、また一方で、「ピカソの1912年の風景は、しばしば誤って静物画や肖像画とみなされることがある」と書いている。「自然対象との類似性が(……)[作品の]純粋性を台無しにする」と述べながらも、バーは、アルプやピカソにおける「主題の残存」が意図的であるとみなしていた。

「キュビスムと抽象芸術」展において、「抽象芸術の発展」という系統図を示したバーは、その系統図のなかで「セザンヌ−キュビスム−幾何学的抽象」と「ゴーギャン−表現主義−非幾何学的抽象」という2つのラインを示している。

この前者の系統において、キュビスムと幾何学的抽象が一方の系統的な流れを示すのだが、幾何学的抽象が先の「純粋抽象」にあたるとすれば、バーはその前段階にあたるキュビスムを「擬似的」抽象として、「主題の残存」が残るものとして捉えていたようである。

この「擬似的」抽象に位置づけられるキュビスムの絵には、いまだ「自然対象との類似性」が見られ、その「主題の残存」は意図的であるとみなされていたのであれば、ピカソの風景画が「しばしば誤って静物画や肖像画とみなされ」たとしても不思議はない。

そして、先の迷彩との関係でいうなら、風景画が静物画や肖像画などとの類似性を示すのであれば、逆に、そのキュビスム的なイメージが、風景のなかにおいて、それに溶け込む作用をもったとしても、むしろ、自然なことではないだろうか。

迷彩を求めた戦争のありようの変化

しかし、キュビスムの絵画が自然に溶け込むというだけでは、この時代に突如、迷彩が現れた理由にはならない。

それには、戦争そのもののありようの変化がもうひとつの理由として必要だった。

第1次世界大戦において、戦争のありようは大きく変わった。

およそ100年前のナポレオンの時代の戦争で使われたマスケット銃の有効距離は200-300メートルに過ぎなかったが、第1次世界大戦で使われた銃は2キロメートル先の敵を殺傷できた。大砲に至っては、それ以上の距離の敵を倒せたし、機銃は目の前の敵を一掃できる殺傷力をもった。

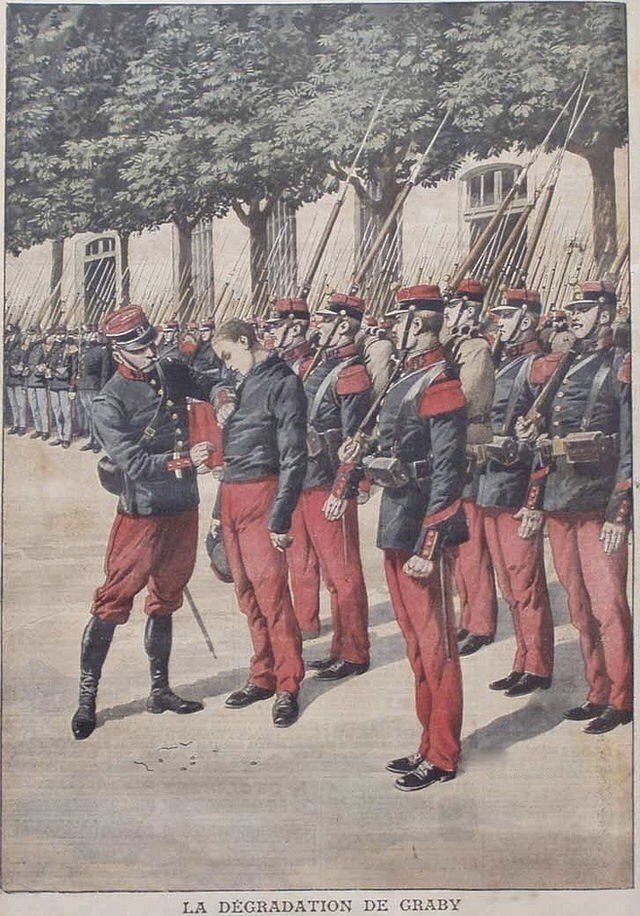

そうなると、それまでのように、目立った軍服ではただ単に銃の的にしかならない。「フランス軍兵士は、1914年段階ではまだ第2帝国の赤い軍帽、赤いズボンのいでたちであった」と、スティーブン・カーンは書いている。

イギリス軍などがいち早く、くすんだ土色に軍服を変更したしたのに対して、フランスでも「メサミ将軍は軍服を変えようと努めた」ように一部には軍服の変更に賛成するものもいたようだが、「軍ははじめ土色のくすんだ軍服を兵士に着せるのを拒んだ」のである。

「赤いズボンを廃止するだと?」あるとき戦争大臣M・エタンヌは怒声をあげた。「ためだ! 赤いズボンがフランスなんだ」。

フランス軍は、ナポレオン時代と変わらない貴族的な伝統を引き継いだ、目立つ赤の軍服のまま、第1次世界大戦に臨んでしまった。

しかし、その古い軍服では、新しい戦争を戦う資格はなかった。古い考えが不要な不幸を招いてしまう。

8月と9月に大量の戦死者をだしたのち、ようやく兵を目立たなくさせる方策を熱心に考え始める。

間違いを起こさないと状況の変化を理解できないことは人間の歴史上、少なくない。けれど、その理解のために払った犠牲はあまりに大きすぎた。

そこに迷彩をフランス軍に持ち込むことになる人物が現れる。

ポンタ・ムーソンで砲兵隊の無線係をしていたギラン・ド・セヴォラは、大砲を土色に塗った網の下に隠すことを考えた。マルヌの戦いのすぐあと、ギランの考えにジョフル将軍とポアンカレ大統領が興味をもつにいたり、最初の迷彩小隊がフランス軍に設置され、以後は兵士、軍需品を隠す技術が系統的に広がることになる。赤の軍帽、ズボンも廃棄されて沈んだ青色の新しい軍服になった。

飛距離が伸び、目で見えない距離の敵を倒すことができる、戦争において、敵に見えにくいようにするだけでは足りなかったが、それでも、機銃の的にされて、何もできないまま、死んでいくことだけは避けられるようになった。

迷彩とキュビスム

この迷彩の考案者であるセヴォラに影響を与えたのが、キュビスムだった。

「ピカソがギラン・ド・セヴォラを知っていたかどうかは定かではないが、ギランのほうはピカソの作品を知っていた」のだという。

ギランが次のように述べたという。「対象物をすっかり変形させるために私はキュビズムの手法を採用した−−これによってのちに、理由をあれこれ言わなくても私の[迷彩]小隊に、特別な観察力があるためどんな形状のものであってもそれを変質させる才能をもった画家を何人か雇うことがてぎることになった」。戦争終結までに、迷彩小隊は3000人の迷彩工作員(ジャン=ルイ・フォラン、スゴンザックといった有名な画家もいた)を雇って、大砲など目立つ銃器に迷彩をほどこした。

そう。この引用にあるように、キュビスムは迷彩に影響を与えただけでなく、実際の迷彩模様の制作にも力を貸していたのだ。力を貸したのが、ピカソ本人ではないにせよ、彼とブラックが探求したのと同じ、新しい視覚イメージの制作技術をもった画家たちが大砲などの銃器を自然に紛れこませる仕掛けを施した。

キュビスムと、そこから派生した迷彩模様を施された新しい軍服の関係は単にそうした視覚表現上の影響関係にとどまるものではなかった。

両者はともに、新しい社会における真の民主化された空間、時間における新しい構造を明確化したのだ。古い構造を破壊した上で。

貴族制に密接につながっていた古い軍服を廃止することはすなわち、軍隊と市民生活における階級への盲従という因習を否認することであった。そののちは、兵団と大砲は、画材と同じく状況の要請があるときのみ重視されるのであって、時代遅れの因習によるのではなくなるだろう。キュビズムと迷彩は古いヒエラルキーを平準化し、そのときそのときの状況の現実の事情に合わせるかたちで世界を改めてヒエラルキー化した。

貴族制とのつながりを平時においても明示する役割を果たしていた軍服が、くすんだ土色や迷彩に変わって、戦争時の特殊な用途のものに置き換わることで、すでに機能していなかったはずの貴族制を真に終わりになったのだといえる。それはキュビスムが古典的な遠近法的な絵画の構図が持っていた、たった1つの焦点の象徴性を解体したり、主題や自然の模倣といった上位概念に囚われていた絵画のありようを解放したことに似ている。いずれも、ただ古いものを破壊しただけではなく、新しい社会における新しい秩序や構造、ありようを示したという意味においても。

その意味で、もうひとつ、新しい戦争のありように迷彩が果たした役割は、キュビスム的な新しい視覚はまさに2つ前の記事「新しいメディアがもたらす感覚と、古い思考のギャップの間で」で紹介した、電報や電話、鉄道などの新しいテクノロジーが古い距離や社会的階層を破壊したのとまさに同じような意味を持っていたのだともいえる。

電話はとくに、社会における特権的地位によって−−一般にはどれほど君主に近いかによって−−特定の人物が特別の価値をもつという貴族の原理とは相いれないものだった。電話は距離の壁を取り払う。横には土地の表面を、縦には社会的階層を駆け巡る。すべての場所を権力のある場所から等距離にし、したがって等価値にする。

この距離の壁の解体は、僕らの時代ではさらに進んでいるというのは、いうまでもないだろう。

3Dプリンターをはじめとしたデジタルファブリケーションツールの普及は、今後、モノを流通・運輸によって生産者から消費者に届けるのではなく、利用者がデータ提供者の許可を得ればモノを運ぶというコストなしに自分の手元で出力して利用を開始できる可能性を示唆している。

あるいは、個人間でのモノやお金のやりとりもさまざまなサービスによって、コストが著しく減っている。

いわゆるデジタル・ディスラプションと呼ばれる現象をもたらす、さまざまなテクノロジーやサービスの登場により、生産者としての企業と、消費者としての個人という関係は破壊され、平準化されはじめて、新たなヒエラルキーのもとに再編されはじめているというのは、1914年頃の第1次世界大戦下で迷彩とキュビスムが果たした役割にも似ている。

だとしたら、僕らはかつてのフランス軍が、彼らのそれまでのアイデンティティであった赤い軍帽、ズボンを廃止したように、みずからのアイデンティティを捨てて、新しい社会のありように合わせて変化することができるだろうか? それとも、たとえ変化が起こるにしても、かつてのフランス軍がそうであったように、それは目に見える悲惨な被害を受けたあとのことでしかないのはだろうか?

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。