アート&サイエンス

「2017年04月27日」だからおよそ3年前に別のところで書いた記事だけど、いまの気分にもあっているので再掲。

リサーチだとか研究だとかというと、何かとっつきにくい特別なことのように感じられるかもしれない。

だけど、何かを知りたい、理解したいと思い、そのことについて調べることや、調べてわかったことを元に自分で納得できるような解釈を見つけだすことは、人生において決して特別なことではないはずだ。

自分がわからないと思ったことに立ち向かい、わかるための様々な具体的な行動をすること。

そういうことが本来、リサーチという活動の根本的な動機としてあるのだろうと感じる。

そんな風に自分の好奇心に従って、自分自身の頭やからだを動かしてみること。

人生において、そういう時間の割合をどのくらい、作ることができるかどうか。そんなことがこれからますます問われてくるんじゃないかという気がする。

リサーチの意味合いって今後、そんな風にいろんな人にとってより身近な存在へと変わってくる。

それはこれからのリベラルアーツの基本に据えられるのではないだろうか。

Arts and Sciences

いま、「リベラルアーツ」と言ってみた。

Arts。

この場合のArtはいわゆるアート=芸術というより、もっと広い意味での「術」だ。

ギリシャ語のテクネー(τεχνη)に対応するのがラテン語のアルス(ars)である。

そのことからもなんとなくイメージできるように、それはアート(art、英語でアート、フランス語でアール)に通じているのと同時に、それはテクノロジーやテクニックなどの意味での術にも通じている。

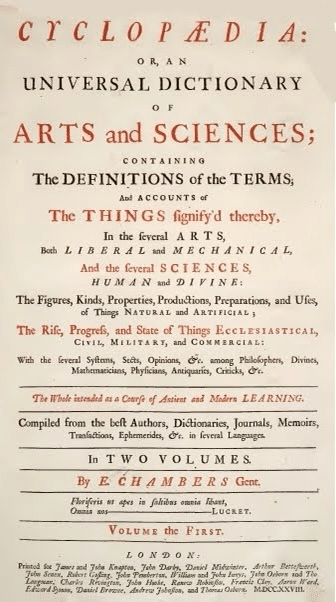

1728年にイーフレイム・チェンバーズが編纂した世界で最初のアルファベット順の構成をもつ百科事典『サイクロペディア、または諸芸諸学の百科事典』。

その原題は”Cyclopaedia, or An Universal Dictionary of Arts and Sciences”である。

アートとサイエンスをユニヴァーサルに扱う事典。

このように”Arts and Sciences”というアートとサイエンスという語が対にして使われることが啓蒙の時代においては普通だった。アートが芸術のみならず広い意味の「術」を意味していたように、サイエンスのほうもいまのような狭義の「自然科学」のみを指すのではなく、より広い意味での「人文科学」や「歴史学」なども含めた「学」を指すものだった。

芸術や技術、算術、医術などの「術」がアートであるのであれば、科学、法学、数学、医学などの「学」がサイエンスであるといった具合だ。

百学連環

この”Arts and Sciences”に対して、「術」と「学」という「学術」なる訳語を明治期において作ったのが、西周である。

そのことは山本貴光さんの『「百学連環」を読む』を読むとよくわかる。

先に紹介したイーフレイム・チェンバーズの『サイクロペディア』にインスパイアされ、ディドロやダランベールらが『エンサイクロペディア』という百科全書を編纂したことはよく知られているが、この「エンサイクロペディア」という語の訳語が「百学連環」である。

「百学」というか、「百科」というか。いずれにしても、そこにはより広い意味をもつSciences=科学がある。

すこし前に山本さんと話した際、知るために知る「学」に対して、作るために知る「術」という言い方をされていた。それは言い換えれば、人間社会も含めた自然のものを知る「学」と人工物(の作り方)について知る「術」と捉えることもできるだろう。そして、この学と術の両方に関わっているのが本来のリサーチであるはずだ。

そんな風に考えると、アートとサイエンスを分け隔てて考えるのは馬鹿げたことのように感じられるのは僕だけだろうか。ましてや、ここで書いたような、人工物と自然物が複雑に絡み合い、区別することができなくなった「もつれの時代」である現在において。

「知る学」と「用をなす術」

さて、先のチェンバーズの『サイクロペディア』にしろ、ディドロらによる『エンサイクロペディア』にしろ、18世紀の啓蒙の時代の学術的な書物のもつ何よりの特徴は、それまでの学者による書物の世界の「学」からは疎外されていた職人的な「術」が入り込むようになってきたという点である。

というのも、中世ヨーロッパまで学と術は、学者の学と職人の術といった具合で完全に分け隔てられていたからだ。

わかりやすいのは、医学と医術の分離である。

中世においては、医学は大学においてひとつの研究分野をなしていたが、その学は治療のためのものではなかった。中世のヨーロッパで最初、治療のための病院の役割を担っていたのは修道院だった。

しかし、1163年に「教会は流血を忌む」といった趣旨の法令が出されると修道院内での外科手術は禁止されるようになる。

代わりに、その役割を担ったのは床屋だった。

床屋は髪を切り髭を剃るのと同じように、抜歯を行い、瀉血を行い、出来物を切開し手足を切断し、骨折や脱臼の処置を行った(だから、床屋のクルクルまわるサインポールは、赤い血の流れを表現しているのだ)。

そうした医術は、大学の医学とはまるで別物として行われていた。

それがすこしずつ変化するのがルネサンス期である。

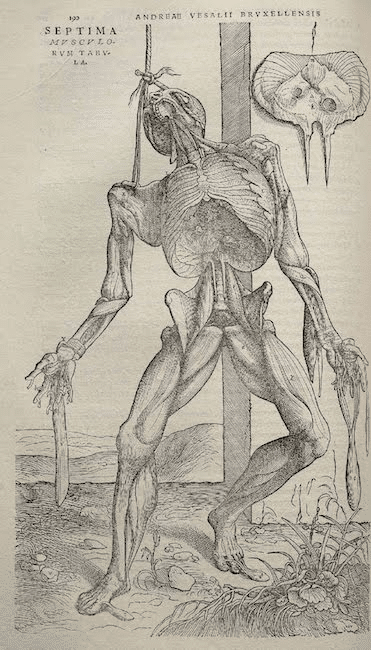

例えば、1543年にアンドレアス・ヴェサリウス『ファブリカ』なる著作で解剖学の常識を一変させるまでは、床屋が動物解剖をしてみせながら、ローマ時代にガレノスが著した医学書に基づいて教えられるものだった。ガレノスの主張を実際の解剖で見直すような試みは誰も行わなかった。

それがヴェサリウスの取り組みによって変化する。

ヴェサリウス自身、パリ大学やパドヴァ大学で医学を学んだ教授であった。その彼が生徒がテーブルを取り巻く中で解剖実験を行ったのだ。

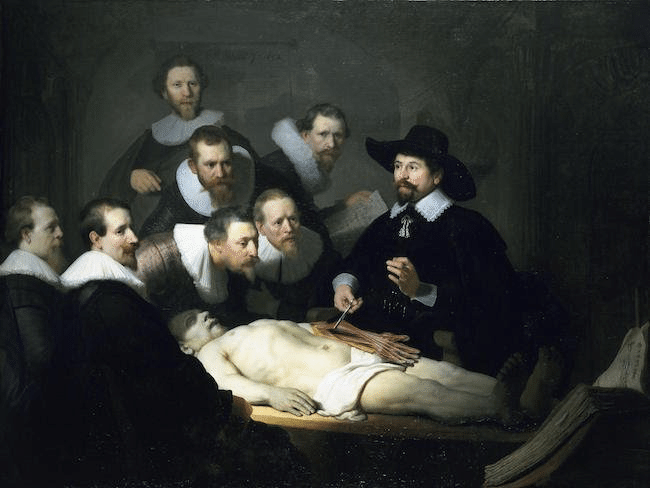

その後、この実験的解剖は医学の世界でも地位を確立していく。

そのことはレンブラントの有名な『テュルプ博士の解剖学講義』などの絵を見てもわかる。

あるいは、また、薬は中世までは、薬の素材となる薬種商とそれを用いる医者の仕事は完全に、術と学の境界で分離されていたという例もあげられる。

経験と知識の融合

しかし、ベーコンが経験主義を唱えたことなどをきっかけにこの溝が埋められ始める。

「ミュージアムと植物園は、いかなる薬種商よりも自然について知悉しているという医師たちの主張の根拠となった」と『自然の占有』でポーラ・フィンドレンは書いている。職人である薬種商の領域に、学者である医師たちが踏み込んでいくということが、観察&実験としての場である「ミュージアムと植物園」を通じて起こり始めていたのだ。まさにベーコンの経験主義である。

フィンドレンは、こう続ける。

ミュージアムと植物園は、いかなる薬種商よりも自然について知悉しているという医師たちの主張の根拠となった。こうした環境のもとで医師たちは、薬種商の経験と医師の知識を結合したのである。蒐集という営為は、実際には、薬学を統制するためのメカニズムとなり、高度な知識に欠ける粗忽な医療実践者たちに対抗するための競合戦略のひとつであった。

経験と知識の融合。ルネサンス期において、ギリシア・ローマの古典がヨーロッパにおいて再発見される。中世のキリスト教的世界にとっては、異教の知識ともいえる博物学的な知識に学者たちは引き寄せられる。

一方で、ベーコンによって書物の知にとらわれるのではなく、みずからの現実的な経験をもとに知を広げていく経験主義的・実験主義的な姿勢が問われる。

そこで起こったのが、これまで分離されていた書物の学と、職人的な術の融合だったのだろう。

もちろん、それは医学、薬学の分野にのみ起こったのではない。

『知識の社会史』でピーター・バークはこう書いている。

学者と職人との相互作用について例を挙げるなら、イタリア・ルネサンスに目を向ければよい。15世紀初め頃のフィレンツェでは、人文主義者のレオンバティスタ・アルベルティが彫刻家のドナテルロや建築家のフィリッポ・ブルネレスキと頻繁に語り合っている。こうした専門家の助力がなければ、絵画や建築についての論文を書くことは困難だっただろう。(略)多くの分野に置いて、学者ばかりでなく実務経験のある男女が、活字化された知識の生産に何らかの寄与をなしている。

ルネサンス期の忘れてはいけない発明である遠近法もまた、職人としての建築家や画家から発せられ、それが理論化されていったものだ。

現実の観察、実験的な経験をもとに知を獲得するという僕らにとってはいたって当たり前のように思えるリサーチ=研究の方法が、ベーコン的経験主義的な方法によってルネサンス期にようやく学問の世界に取り入れられはじめる(もちろん、ギリシア・ローマの古典期にその原型はあったのだが)。

アーツとサイエンスの協業がここに開始されるといっても良い。

研究する者という職業の発生

先の引用中最後のピーター・バークの言葉をもう一度見てみよう。

「活字化された知識の生産に何らかの寄与をなしている」。

そう。学と術の融合の背景にはルネサンスの画期的な発明の1つ、グーテンベルクによる活版印刷術の影響が大きいことは忘れてはいけない。

印刷は知識のアーカイブ装置としての書物への接近を学者の専売特許から、民衆へと開いていく。いま風にいえばオープンイノベーションのベクトルに時代は進んだわけだ。

このルネサンス期の変化を皮切りに、学と術の壁はなくなっていく。

ここで読者を驚かせたいのであれば、いわゆるヨーロッパ近代初期の知的革命と言われる、ルネサンス、科学革命そして啓蒙主義は、いずれもある種の大衆的で実用的な知識が次第に表面化し(とりわけ活字化され)、何らかの学問的な機構により合法化したこと以上のものではない、と言うところだ。

ルネサンス期以降、都市においては「公共の場所が拡大され、実務家と学者、紳士と職人、現場と学問との交流が容易になった」とバークは言っている。それにより「異なる知識の相互作用が促進された」のだという。

このような変化の上に18世紀の啓蒙の時代はやってくる。

「制度的観点からみると、18世紀はあらゆる点でヨーロッパ知性史の転換期に当たる」とバークは言う。

第1に、高等教育における大学の実質的支配が問われたのはこの時代である。第2に、研究機関および職業的研究者が出現したのも、そして何よりも「研究」という思想が生まれたのもこの時代であった。第3に、特にフランスの〈知識人〉は以前にもまして、経済的、社会的、政治的改革と深く関わるようになり、つまり「啓蒙」(知識の普及)に手を染めるようになったのである。

そう。ここで「研究」という概念が生まれると同時に、それを行う知識人がある種の職業化していく。

学と術が統合されるとともに、職人とは術を行うものであったのが、学を行う学者もまた明確に職業化していくのだ。

曖昧さの排除

ミシェル・フーコーは『言葉と物』で、啓蒙の時代における観ること=観察することの変化について、こう記している。

博物学が可能になったのは、人々がよりよく熟視することを学んだからではない。厳密な意味において、古典主義時代は、できるだけものを見ないように努めたといえるだろう。17世紀以来、観察というものは、ある種のものを体系的に除外することを条件とする感覚的認識となったのだ。伝聞の排除は当然のこととして、味や風味もまた排除される。それらは不確実で変わりやすく、だれにも容認されるような判明な要素への分析を許さないからである。

物事を理解するというのは、解釈の過程において現実の事物を抽象化して、理解に不必要な要素を捨象することでもある。以前、「多義から一義へ:絵から図が分裂した17世紀」という記事で、1623年になるまで活字で読むことができなかったシェイクスピアの芝居が、活字化され出版されるにあたり、従来、演劇のセリフが持っていた多義性が失われたということに触れた。

例えば、ハムレットの有名なせりふ、「アイ・アム・トゥー・マッチ・イン・ザ・サン」。

そのサンをsunと聞けば「あまりにも日向に長くいた」という意味でとることもできれば、too much in the sunを「気がふれて」と熟語として理解する人もいる。あるいはサンをson(息子)と解釈して「おまえおかげで、いつまでも息子の立場でいなきゃいけない」という意味にとる人もいる。

そんなセリフゆえの言葉の曖昧性は、活字になることで失われていく。

17世紀の中頃にはそうした現象が起こり始め、当時の科学者、数学者たちによるアカデミー、英国王立協会が進めた普遍言語の試みで言語の曖昧性を排除する動きにつながっていった。

それでも17世紀後半からはじまり18世紀の終わり頃まで続く啓蒙の時代においては、まだチェンバースの『サイクロペディア』が「諸芸諸学の百科事典」であったように、芸と学はそれほど明確に分け隔てられていなかったし、いまの科学者にあたる人々も自分を科学者とは思わず、博物学者=ナチュラルヒストリーに従事する者と認識していた。

例えば、17世紀を生きたイエズス会の司祭であり多彩な学識を有したアタナシウス・キルヒャーについてまとめたジョスリン・ゴドウィンの『キルヒャーの世界図鑑―よみがえる普遍の夢』では、こんな風に書かれている。

とはいえ、17世紀といえばひとの意識にふたとおりの亀裂が生じはじめた時期である。それはその後、深まる一方の亀裂であった。まず哲学の分野では、確実さと法則性とが支配する客観的な物質世界と、もっぱら内的事象である心の主観的世界とのあいだに分裂が生じた。それに呼応するように、文化の面では、予測可能な物質世界を領分とするそとになった諸科学と、魂の領域、すなわち意識や願望、さらにはすべての宗教の名に値するものなどの、量でとらえるこののできない神意に発する領域を扱う諸学芸とのあいだの懸隔が生まれた。

そうした変化が生じはじめた17世紀において、この亀裂とは無縁だったのがキルヒャーだとゴドウィンは指摘するのだけれど、完全に亀裂を免れたキルヒャーではなくとも、啓蒙の時代まではまだ亀裂は決定的なものにはなっていなかった。

それが変化したのは19世紀になってからのことだ。

その時代から僕らにとってお馴染みの科学と芸術の垣根が生まれる。

吝嗇の時代へ

『文学とテクノロジー』でワイリー・サイファーは「われわれの2つの文化をめぐるうんざりする論争は、科学と文学の関係を誤解していた」と書く。

そしてかりに対立が存在するとしても、それは科学と文学(あるいは他の芸術)の間にあるのではなく、テクノロジーと科学の間に、およびテクノロジーと芸術の間にあるという事実をおおいかくしてしまったのであった。まことに奇妙な事態ではあるが、唯美主義者たちは科学を拒否しながら、実は19世紀の「お耽美な」芸術の多くは、ある種の技術主義的な前提ないし動機を敏感に受け入れていたのである。

テクノロジーへの科学と文学(芸術)双方の偏愛が、おたがいの対立の構図をでっちあげることになる。

サイファーは、テクノロジー由来の、過度に効率主義的な「吝嗇の法則」が科学と芸術の双方に異なる合理を強いたことを強調する。

双方の無意味な対立が、挙句、次のような錯綜した事態まで生むことになる。

ヴィクトリア朝時代の人々は奔流のようにほとばしり出るラスキンの美術批評を読んで、高級芸術と装飾芸術、科学と芸術、ないし芸術と工業の間には必ずしも対立はないと考えるようになって然るべきであった。しかし、地質学、植物学、結晶学、鉱物学、地形学、気象学、化学、その他の諸科学を援用しながら芸術と美術批評を行なうラスキンの方法は、大体において無駄骨に終わったのである。かくして、彼は『デューカリオン』のなかで嘆いている、「さらにわれわれすべてにとってますますまずい結果は、科学者と芸術家の分離は日毎にひろがっているということだ—画家であれ、彫刻家であれ、音楽家であれ、後者のみがひたすらに自分の眼で見、自分の耳で聞き、自分の肉体で仕事する人間になりおおせてしまっているからである」。ラスキンは科学自体のなかに、彼が芸術には欠けていると考えた経験への忠実さを求めたのであった。

科学と芸術のあいだに対立などないと言わんとしたラスキン自体、両者の分離を認めた上で、当時の芸術が「経験への忠実さ」に欠けることを嘆いてしまうという混乱した状況が生じてしまうほど、両者の分離が決定的になってしまったのが19世紀だといえる。もちろん、それは形を変えつつも、20世紀いや21世紀になっても続いた亀裂であった。

学と知の回復

エリザベス・シューエルが『オルフェウスの声』でこんな風にベーコンについて書いているのが、僕にはとても興味深い。

この新と旧の、科学と詩の二重性こそがベーコン全活動の核心にあるものなのだし、この故にこそベーコンは一貫してそれを知の回復として語り、改革などとは言うことがないのである。『ノウム・オルガヌム』の序でベーコンはみずからの任を「かくも壮大なる学と知の回復」とし、かつては手中にされながら忘れられるか使われなくなるかした何かを取り戻す「大革新」としている。『大革新』の「序」では自分自身を指して、「地にある何物より、少なくとも地に属す何物より尊い人間精神と事物の自然との交渉が何としても元の完全な状態にされ得るものか、あらゆることをやってみなければならないと考える人間」と言っている。

「科学と詩の二重性」。それが分離しはじめる最初の時代を生きたベーコンにあって、それは古代より前の時代における完全なる知として融合していたと捉えられていたということが僕の興味をひく。

そういう時代感があってこそ、アリストテレスの旧来のオルガノンに対して、新しいオルガノンを名乗る『ノウム・オルガヌム』があくまで新たに生み出される改革ではなく回復として捉えられていたことが考えさせられることだ。

科学が客観的に真実を語り、芸術は主観的に幻想を語るなどと区別は、まさにこのポスト・トゥルースが言われる時代にまったくもって無益でしかない。何か客観的な真実や、ただ1つの正解などというものを想定すること自体、もはやナンセンスだし、一方で芸術は実利・実益をもたらさなくてよいものだという発想も再考が必要なものだろう。

僕自身についていえば、実は生まれてこのかた、正解がある、何か正しいことがあると思ったことは一度もない。いろんな正解めいたものも、単に現時点で正解としているもの、誰かが正解と定義した、とりあえずのもの、暫定的なもの、相対的なものとしか、捉えたことがなくて、ようは、その正解が自分に合わなければいつでも自分自身で代わりのものを用意すればよいと思っていた。

ゆえに、教育を欲することもなかったのだと思うし、学びは常に必要だと信じても、教育については常にもやもや感ももっていた。

元からトゥルースがあることを前提としたことが一度もなかったのだから、社会がポストトゥルースの時代になっても実は僕自身は何も変わらない。けれど、まわりにおいてもトゥルースの価値が大きくゆらいでいる現在、あらためて、トゥルースをひとつの判断軸としてアートアンドサイエンスを分離するような社会の学術観の再構成について何かできないかと考え始めていたりする。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。