長腓骨筋を深堀してみる

今回は長腓骨筋の機能解剖についてです!

長腓骨筋は腓骨筋腱炎や脱臼、足関節捻挫に合併して損傷を受けたりと臨床では何かと付きまとう筋肉です。

ではさっそく行ってみましょう!!

長腓骨筋の特徴

まず基本から

起始 腓骨頭及び腓骨外側上2/3

停止 内側楔状骨、第1中足骨底

作用 足関節の底屈、足部の回内、外転(外転作用は短腓骨筋の方が強い)支配神経 浅腓骨神経

まず長腓骨筋は短腓骨筋と一緒に外果後方の腓骨筋腱構を下ります。

その後上腓骨筋支帯をくぐり腓骨筋滑車の後下方を通って下腓骨筋支帯のトンネルをくぐっていきます。

この時踵骨は外側にて腓骨筋腱にハンモックのようにもたれかかっている構造になっているため踵骨の安定にもつながっています。

足関節捻挫で腓骨筋腱を傷つけていると慢性足関節不安定症(CAI)の原因の一つになってくるのでこの構造は覚えておくといいです。

そして立方骨を滑車として利用しながら走行を変えて足底に入り内側楔状骨及び第1中足骨底の付きます。

機能解剖的特徴

長腓骨筋を深堀していくうえできっても切り離せないのが足部のアーチとの関係です。OKCでは足関節の伸展と足部の回内ですが、CKCだと話しは変わってきます。

長腓骨筋が足部アーチに関わるポイントとして、先ほど長腓骨筋の停止部は第一中足骨底と内側楔状骨であることを説明しました。足部を内側から見たときに長腓骨筋は内側楔状骨に対して第一中足骨を引き下げ、舟状骨に対して内側楔状骨を引き下げることで舟状骨を挙上させ内側縦アーチを増強させます。

次のポイントは足底からみたとき拇趾第1列の内転、回外を制限し足根中足関節(リスフラン関節)及び楔状骨レベルの横アーチを引き締めて安定させていきます。

そして外側から見たときポイントとして長腓骨筋は立方骨の下を走行するため、同筋の収縮作用で立方骨挙上させ外側縦アーチの形成にも役立ちます。

今述べた作用は以下の後脛骨筋や前脛骨筋の共同ー拮抗作用を通じてより強く足部に対して作用させます。

前脛骨筋 足関節内転、背屈 足部回外(拮抗)

後脛骨筋 内転(拮抗) 底屈(共同)

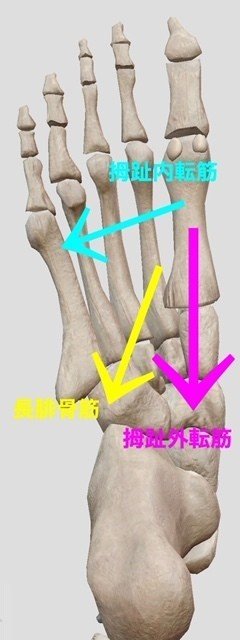

足底部を見ると長腓骨筋の走行は第一中足骨底から後外側に向かっていきます。この時下の図のように足底全体を斜めに引っ張ることによって拇趾内転筋、拇趾外転筋などの縦横アーチ作成の主働筋に対してその力を助けます。

また足関節底屈の主導筋である下腿三頭筋はこの長腓骨筋のアーチ安定化への貢献により、その底屈の力を足部の各列に分配し、効率的に力を伝えていきます。

これは下腿三頭筋の伸展作用には回外作用があり、その作用が長腓骨筋の伸展作用で共同、回内作用で拮抗することにより起こされます。

臨床的な知見

臨床上長腓骨筋は障害を受けやすく足関節周囲炎となることが多い筋であります。

理由としては、腓骨筋腱構の腱鞘内での摩耗、外果、腓骨筋滑車、立方骨下などへの走行中の方向転換の際に生じるメカニカルストレスがあります。

捻挫や骨折などの外傷の固定後の長腓骨筋の短縮、拘縮が残っていると足部アーチの機能不全や回内足の出現、内果の突出(銃剣状)が出現します。

この外観の変化は高齢者に特に多く

後脛骨筋腱炎の発症

変形性関節症

小趾外転筋の機能不全

背屈時の足部のアライメント不良

などを二次的に起こすことがあるので評価の一つとしていただけるといいと思います。

特に後脛骨筋腱炎は内果周辺に見られる痛風発作と間違えることもあるので鑑別診断の指標になると思いますので参考にしてみてください。

以上で終わりにさせていただきたいと思います。

noteの内容が明日からの臨床で使える内容でしたらSNSでのシェアをしていただけると嬉しいです。

読んでいただきありがとうございました(^^)この記事が臨床やスポーツ現場でご活用できる内容であればSNSでのシェアをお願いします! Twitter https://twitter.com/tak_bbtrainer