バーチャル空間の体験デザインって?

こんにちは、Takupon Papaです。今回ご紹介する本は、メタバースのバーチャルワールドを設計する際に、考慮すべき空間のデザインや体験のデザインについて非常に参考になった一冊です。

■ ワールドを作る際の悩み

みなさん、VRChat、Roblox、Cluster、Vket、最近ではFortniteなどなどバーチャルワールドを作るプラットフォームはたくさんあります。

作るときに何かを参考にされてますか?

ほんわかしたイメージだけが頭の中に湧いていて。

その結果、小生は現実にあるものを模倣したり、ネット上にある画像からデザインを参考にしたりします。

でも、思いませんか?

すでに存在するものを真似するだけのワールドって・・・・・・

どうなんだろう?

面白いか?

バーチャル空間だからこそ、幻想的で唯一無二なものの方が面白いのではないか?

と悩むことがあります。

どういった体験が良いのか?

体験を翻訳することは難しい・・・

そこに、出会ったのがこの一冊です。

それは、

ここにワールドを設計する際の多くのヒントがありました。

すべてはご紹介することはできないので、気になる方はぜひ読んでみることをオススメします。

それでは、なるほどと感じた点をご紹介します!

■ ビジネスモデルの構築のヒント

未知の企画にお金を出してもらうためには、

『分かりやすさ』がなによりも大切です

:動く城のフィオ

なぜなのか?

それは、

『人は想像できないものには判断を躊躇してしまう』

:動く城のフィオ

いやーなるほど!

そのため、著者の所属するHIKKY社では、企業出展の会場として

リアルの街をベースにした

「パラリアルシティ」を作るようになりました

:動く城のフィオ

いやーなるほど!

これが翻訳された体験の一つなのであろうか。

つまりこれで良かったのです。

現実をベースにするワールド作りで良い!

なぜなら、人間は想像できないものを作れないから!

🌟想像とは?

広辞苑で調べてみました。

実際に経験していないことを、

こうではないかとおしはかること

想像できないものを作るためには、

他より経験するしかないのです!

例えば、Aさんからこんなお題を出されたとします。

見たことのない生物の絵を描いてください

と言われても結局のところ、何かの生物をベースにアレンジしていくでしょう。

見たことの無いものとは?

大半の方は現実には無いものととらえて表現に困惑してしまいます。

このお題を成功させるためには

Aさんよりもたくさんの経験を積んで、Aさんが知らない情報・センスを蓄積すれば、Aさんにとっては見たことの無いもの、現実には無いものと認知させることです。

経験こそが最強の武器なのです!

■ メタバースビジネス活用のヒント

著者は自身のVketでの知見をもとに、以下を解説してくれています。

メタバースビジネスの展開方法

成功しやすいポイント

大変参考になりました。特に

3D空間のUI / UXを設計することについてです。

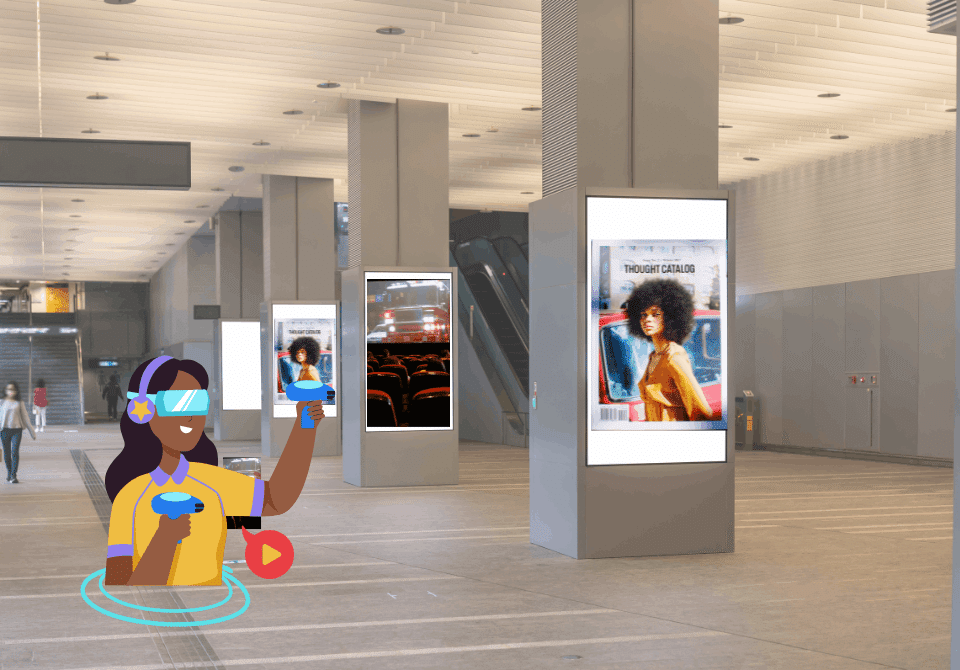

現実のWeb広告と同じようにバーチャル空間でも、以下の方法を考えがちな方!

『動画を流す』

『ポスターを貼る』

バーチャル空間では、プレイヤーの自由度が高く、あちらこちらと動きまわれることがメリットであります。

しかし、その行動がもたらす反面として『立ち止まる』行為が非常に難しく、その場所を通り過ぎたらほとんど見られないということがあるようです。

そのため、バーチャル空間では動画やポスターを貼るだけの体験はあまり適さないようです。

では、どういう体験・設計が良いのだろうか?

著者はこう述べています!

✅ 360度、視覚も聴覚も丸ごとを体験できる空間

✅ 現実ではありえない大きさのものを設置する

✅ 身体性を伴う体験に遊びを加える

✅ リアルとのタッチポイントを作る

:動く城のフィオ

大変参考になります!

その他本書では、著者の経験をもとに空間設計のノウハウをご紹介されています。

例えば、

視野に入るブース数は、8つ程度までに抑える!

なぜ???

気になる方は是非、手にとって読んでみてください!

写真などでワールドも紹介されていて、小生は大変参考になりました。

ワールド制作においてはまず、現実ベースで良いので経験を積むことがとても大切だと改めて認識しました。

過去に、小生がUnityで制作したワールドにもぜひ遊びに来てください。

今後はVRChatやVket、そしてFortniteにも挑戦していこうと思っています。

最後まで、読んでいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?