「文章は排泄物のようなものだ」

「なぜ文章を書いているの?」と聞かれることがあります。そのたびに、なんとなく自分自身の回答が思い浮かぶのだけれど、「延々と続く自己紹介」だったり「頭に溜まったことを定期的にだしてやりたい」などと曖昧な回答をしていました。しかし、やっと言語化できそうなので、文章にしたためてみます。

これまで書いてきた文章は自分史だった

5月の終わり、家から歩いて5分の阿佐ヶ谷図書館に、平日の昼下がりから暇を持て余して立ち寄って本棚を眺めていました。すると、小池新「自分史のすすめ -未来を生きるための文章術-」という本が目にとまり読んでみました。

本書は「自分についての物語を書く」こと、つまり自分史の書きかたのアドバイスや実例とその効用について書かれてあります。また長年のジャーナリストの経験から良い文章の書きかたについてヒントを与えてくれました。

これまで私が抱える病気のことや、推したいこと、興味のあること、興味をもって調べてみたこと、取り組んでみたことを書きたいだけ書いてきました。

こういった文章のそれぞれが「自分とはどういった人間」なのかを表現しています。つまり、最初に述べた私にとって文章を書くという行為を「延々と続く自己紹介」と説明したのは的を得ていたようです。

書くことは発見すること

書くことは、自分という人間を表現することで延々と続く自己紹介と述べましたが、読み手がいなければ書くという行為も無駄骨に終わりそうなものです。

私は承認欲求が低いことを実感していて、認めらることだけが文章を書くことの動機ではありません。書くという行為の過程には発見するという行為があって、それを楽しんでいる自分います。

論文や技術記事、生活史、雑記でも、「さぁ書くぞ」と机に向かった段階では書くための情報が不足していることが多く、新たに調べたり自問自答してみたりすることになります。

例えば、幼少期に食べたベネズエラ料理を再現してみる、といった文章を書きました。スペイン語を翻訳して作りかたを調べたり幼少期の写真を見返したりしました。

そうして「パペジョン・クリオージョ」という料理を理解するだけでなく、当時の思い出、はたまた現在のベネズエラはどうなっているのだろうかといった思いにはせることができました。書く過程から次の興味が湧き出てきます。その結果、下記のような本読んでさらにベネズエラという国の理解を深めることができました。

書く行為は、その過程で発見する行為が含まれていて興味好奇心を一層掻き立ててくれます。そんな瞬間がとてつもなく楽しいので文章を書きます。

島尾伸三の文章、アラーキーの写真

私的な文章や写真は読んでいて楽しい。

ぱっと思い出してみると、写真家の島尾伸三が書いた「生活」や「季節風」といった本は日常の私生活や過去のことを振り返り、本人なりの解釈を加えています。「自分史のすすめ」には文章の書きっぷりがその人なりの個性であると述べており、上記で紹介した本では登場人物の主語が「キュウリ」や「西洋ナシ」と表現されています。

私的な写真、すなわち私写真というとアラーキーこと荒木経惟の写真集「センチメンタルな旅」が思い浮かびました。これは妻の陽子夫人との新婚旅行をうつしてまとめた写真集です。旅行の道中や夜の営みまで、極々私的で、時にきわどい写真までおさめられています。実生活の連続した写真の中に物語を感じます。

私写真については写真評論家の飯沢耕太郎による「私写真論」がおすすめです。荒木経惟の「センチメンタルな旅」を含めた何人かの写真家による私写真が考察されています。

このように、自己表現の中に自分にしか書けない解釈や考えが加えられた文章を書くことが楽しい。

読み手に興味を持ってもらう

文章を書けば、その読み手もいます。

さきほど、文章を書くことはその過程で発見を楽しむこと、と述べました。なので、まず第一の読み手は将来の自分自身だと考えています。

そして、延々とつづく自己紹介、自分史の読み手、自分以外。将来の自分自身が興味を持つ文章が書ければ、おのずと自分以外の読み手にも興味を持ってもらえるのではないでしょうか。

おわりに

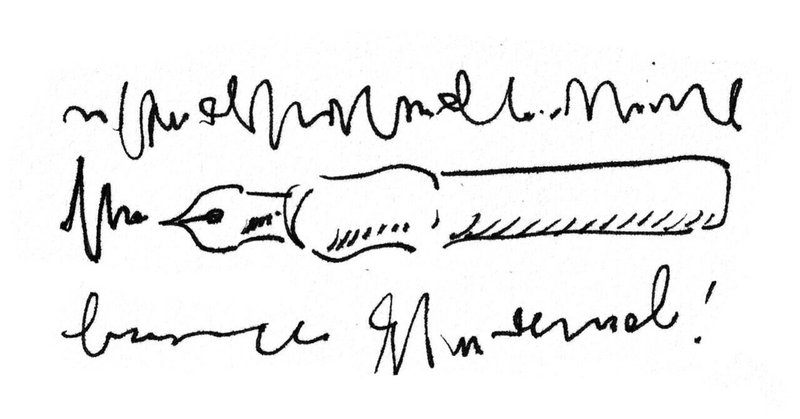

「自分史のすすめ」では、もがいて書くことが良い文章を書くコツだとあります。そして「文章とは自己表現で、自分をさらけだすもの」、つまり「文章は排泄物のようだ」と。

書くことを楽しみながら、できるかぎり肉食獣のような臭いうんちではなく、ユーカリの葉の匂いがするコアラのうんちのような文章をさらけ出していきたいですね。

書いてみないと、発見もできませんので。

臭いのも個性かもしれませんが。

サポート!サポート! わっしょい!わっしょい!