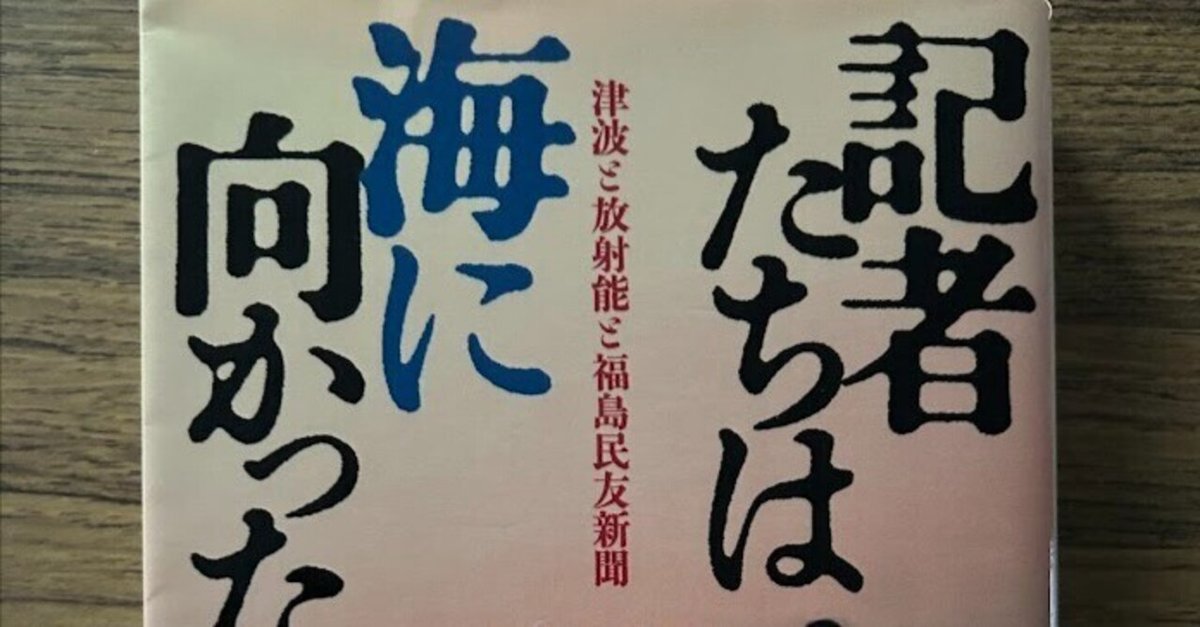

福島の3月11日、その空白を埋める――門田隆将『記者たちは海に向かった 津波と放射能と福島民友新聞』(角川文庫、2017年)

福島県の地方新聞には、毎日新聞系の福島民報と読売新聞系の福島民友とがある。本書は、後者の福島民友新聞が3・11をどう経験したのか、とりわけ浜通り、相双ブロック支社の社員たち6人の「あの日」の行動を中心に記述した震災ノンフィクションである。

著者は、戦争や事件など、災厄の渦中で国難に立ち向かう人びとの姿を描き続けてきた保守派のノンフィクションライター。東京電力・福島第一原発事故に立ち向かう現場職員たちを扱った『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発』(角川文庫、2016年)の著者でもある。

福島の3・11といえば、「フクシマ」――すなわち、原発事故――で表象されることが一般的となっている。もちろんそれは、原発から漏れ出た「放射能」の脅威がマスメディアの中枢たる東京にも及ぶに至り、その「中の人」たちの関心が原発事故に集中していったためで、ゆえに福島の「津波」はほとんど表象されずにきた。

本書はこの欠落を、浜通りに生きる記者や新聞の関係者たち、各地に散らばる福島民友の社員たちなどの証言をもとに「3月11日」を再現することで埋めようとする試みである。人びとの現場での個々の実践がバトンリレーのようにつながり、福島民友は1895年から続くその「紙鈴をつなぐ」ことができたのだった。

12日以降は、そうした人びとのもとに「放射能」がやってくる。何もない空白地帯にそれがやってきたわけではない。人びとの貴い営みのうえにやってきて、それらすべてを根こそぎ不可能にしてしまったのである。しかし、人びとはその責任者たる東電幹部を責めることもできない。なぜなら彼らは同じ街に暮らす友人でもあったから。

東京発のマスメディアからは見えてこない福島の3・11を、現地の人びとに伴走しつつ描いた本書。気になるのは、ときおり挿入される唐突なナショナリズムだ。本書ではじめて表象されることになった彼らの奮闘の尊さは、それとは無関係だろう。「震災死」の政治利用を防ぐこと。その耐性を獲得するために、本書は読まれるべき一冊である。(了:2024/7/14)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?