❖寮生活の表面的な「不」を乗り越えて得た「富」が今の自分の礎❖ まいに知・あらび基・おもいつ記(2022年2月24日)

(長さも中身もバラバラ、日々スマホメモに綴る単なる素材、支離滅裂もご容赦を)

◆寮生活の表面的な「不」を乗り越えて得た「富」が今の自分の礎◆

昨日、高校時代の友人と2年ぶりに食事をした。その友人と食事をするのは、友人が旅行でラオスに立ち寄ってくれたとき以来である。そのときと同様に、高校時代の思い出話に花が咲いた。

高校時代の思い出の中でも、やはり寮生活での様々な出来事は印象深い。寮生活の出来事は、教員になってからも鉄板のネタとして重宝している。寮生活には多くの不自由、不便、不足があった。中には、寮生活ではなく「牢」生活、帰省は「仮出所」、3年間過ごすので「懲役3年」と皮肉っていた者もいた。

高1の寝室は二段ベッド50個が並ぶ100人部屋(1階と2階で200人)、寝室のベッドと自習室の机だけが自分の空間でプライバシーは皆無、あらゆるものに寮生番号、門限(夜7時50分くらい)、夜8時から11時の義務自習(土曜や休日の前は無し)、夜11時以降の寮内私語禁止(食堂・屋上・風呂以外)、寮則違反に対する先輩からの説諭(一対一での禅問答?)、指紋押捺によるお金の引き出し、学年200人に対して一台のテレビ(しかも義務自習があるのでほぼ見れない)、日曜日は寝過ごすと朝食にありつけない、土曜日の昼は必ず麺類、日曜日の夕方は必ずカレー(海軍?)などキリがない。

これだけを見てしまうとネガティブに評価して終わってしまう。しかし不自由、不便、不足は創意工夫の源泉だった。生活を充実させるためにはどうしたらよいか頭をひねる機会に恵まれた。

アナログの遊びを考えた。本屋で問題集を集中して立ち読みした。読書やラジオは想像力を豊かにしてくれた。議論する習慣がついた。近くのダイエーで値引きの肉やインスタント食品を買い、義務自習後に食堂で調理をし、屋上で夜景を見ながら会食した。マンガや雑誌は購入担当を分けて共有・回覧した。

とにかく不自由、不便、不足の枠内での効用最大化を模索した。生活の楽しみは受動的に与えられるものではなく、自分たちで能動的に開拓・開発するものだという意識が根づいた。高2からは学習時間を自分たちで決めるため、自己管理の意識が強化された。

こうして様々な「主体性」が鍛えられた。これはその後の人生の礎であり続けている。もちろん、集団生活についても多くの学びがあった。利己的では集団生活は成り立たないこと、他者の助けや支えによって自分の生活が成り立っていることに気づかされた。寮生活はそんな財産が豊富で、ポジティブに評価できる。

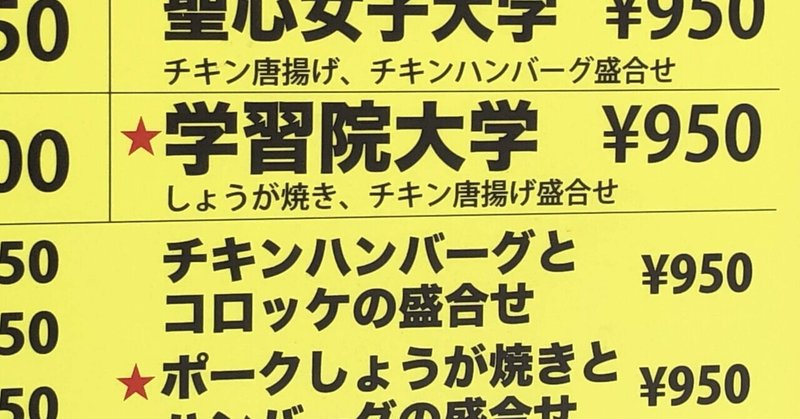

昨日は代々木で食事をする前に散策していると不思議な店を見つけた。メニューが大学名で、我が母校もあり、値段が高めで何となく誇らしかった。

友人と別れた後、懐かしさの延長として、大学時代を過ごした目白もウロウロした。東京で最初に住んだマンションは徒歩で大学に通える場所にあり、まだ残っていた。マンションまでの道のりで、昔のままの店もあれば、すっかり変わってしまっている店もあった。昨日は高校時代と大学時代を一気に懐かしむことができた贅沢な一日であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?