ミニシアターと本とキャッシュレスと

ミニシアターの「飯田橋ギンレイホール」が11月27日で閉館する。1974年の開館以来、神楽坂で営業を続けてきたが、入居しているビルの建て替えに伴って48年の歴史に幕を下ろす。とのこと・・。

最初のこのニュースが駆け巡ったときには、ミニシアターの生き字引である岩波ホールの閉館に続き、本当に衝撃を受けたものですが、記事を見るに、あくまでビル建替が要因であって、近隣での移転再開を検討しているということで一安心しました。

「飯田橋ギンレイホール」は名画座として本当に多くの人に愛されてきた、素晴らしい映画館。その歴史と強いファン層に支えられていることは、MOTION GALLERYで行われた、コロナ禍から継続を支える為のクラウドファンディングでも明確に感じられるものでした。

https://motion-gallery.net/projects/ginreihall

このページには「飯田橋ギンレイホール」のたくさんの歴史が綴られているので、是非ご一読ください!

ミニシアターの難しさ、そして社会での存在意義について、我々のアクションである「ミニシアター・エイド基金」でのエントリーで詳しく書かさて頂いたので詳細はそちらでご確認いただくことにしつつ、

その経験も踏まえつつ下北沢に「K2」というミニシアターを開館してみて感じる事としては、この2020年から始まったコロナ禍をしのいだ上での今、ミニシアターの閉館の話もちらほらでてきている事に、一種の変わり目も感じています。

「K2」としては、今このタイミングで開館することを、日本の映画館における意義について考えていて、新しいカタチを新しい映画ファンに拓いていこうと思って運営しています。

そんななかで、目下新しいことに挑戦しているひとつには「キャッシュレス」があります。我々が入居している「(tefu) lounge(テフラウンジ)」の「キャッシュレス」の取り組みがちょうど記事になりました。

キャッシュレス決済は支出を管理しやすい利点がある。都内に住む20代の男性は同居するパートナーとの生活費の管理に家計簿アプリ連動のプリペイドカードを使い始めた。「お互いにどのくらいお金を使っているのかをスマホですぐに把握できるようになり、無駄な支出が減った」と話す。

プリペイドカード付きの支出管理アプリ「B/43」を提供するスマートバンク(東京・品川)の堀井翔太代表は「共働きの夫婦やカップルが増え、収入や支出の流れが複雑になった。家計全体のお金の動きを手軽に把握したいというニーズがある」と話す。同社は年内に親子で支出を管理できるカードも発行する予定だ。

若い世代のキャッシュレスニーズは街中にある店の対応も変え始めている。東京・下北沢の複合施設「(tefu) lounge(テフラウンジ)」ではカフェラウンジを完全キャッシュレスで運営する。スマホ上で注文から決済まで完結する。近隣に住む在宅勤務の会社員らが月額制の飲み放題プランなどを利用しており、店舗での現金のやりとりは発生しない。

記事でもあるように、Z世代はには

「メリットしか感じなかった」

と言われるほど、若い世代ほど「キャッシュレス」へのシフトが強まっており、それもユーザーベネフィットの向上につながっているとのこと。であれば、映画館もキャッシュレスになることは新しいカタチを新しい映画ファンに拓いていこうとしていることとはズレがなく、それによって映画館側の業務が楽になる部分もあり、これが根付けばかなり全国の映画館の運営も楽になってくるかなと思っています。

とはいえ、映画館をキャッシュレスで運営する、それは実は我々「K2」の発案や意志ではありません。記事にもあるとおり我々が入居している「(tefu) lounge(テフラウンジ)」のコンセプトであることから生まれており、当初はわれわれも懸念を覚えていました。高齢者の方やキャッシュでの決済に慣れている映画ファンの方々には不親切なのではないか、それによって好きになっていただけない可能性もあるのではないか、と。

しかし、駅前であるということもあるとは思いますが、想定している以上に今皆様に受け入れて頂いています。シニア層のお客様も決して少なくなく、もしかしたら事業者や業界よりも、顧客のほうが先に行っていることも多いのではないかと実感しています。

思っていた以上に、まずは滑り出した「キャッシュレス」、もしかしたらこれから日が立つにつれもっと浸透し、チャレンジとかではなくてスタンダードになっていくような気がしています。

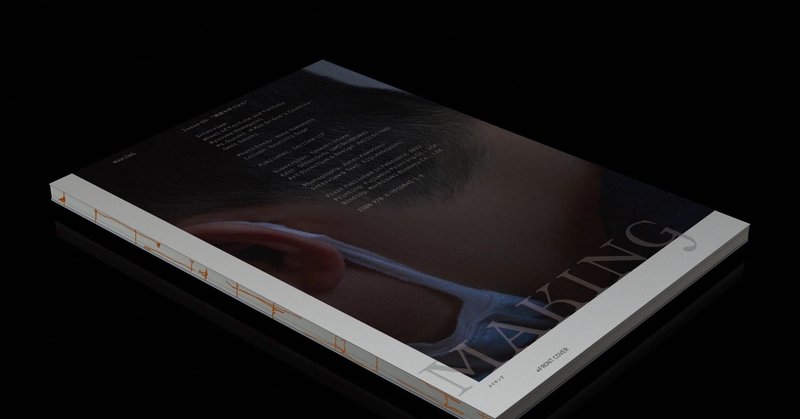

一方で、もう一つ現下行っているチャレンジ、雑誌「MAKING」の出版。こちらは本当に始まったばかりで色々突破しなくてはいけないチャレンジがたくさんあるなと実感している最中であります。

なんで映画館が雑誌を出すのか。それは映画というマルチカルチャーな文化性をもう一度可視化したい、そしてそれによって接点を新しくつないでいきたいという思いがあります。書店に映画雑誌が並ぶことが少なくなっている昨今、でも映画ファンだったり映画ファン予備軍がどこに居るのかを考えると、本屋さんというのが最も可能性が高いところだと思っています。だからそこに本を届けることで、スクリーンではなく書籍を通じで、映画館と接点を持たせていただきたい、それによって新しい映画ファンに拓いていけるのではないかと思っています。

そんなMAKINGはこんな雑誌です。

映画/町という二つを軸に、それらの「作られ方」を観察するパブリケーションシリーズ『MAKING』の00号。下北沢に2022年1月オープンしたミニシアター「K2」が、映画館と町がともに育っていく過程の豊かさを共有するメディアを目指し刊行を開始。同館の杮落としのロードショー作品『偶然と想像』(濱口竜介監督)、『鈴木さん』(佐々木想監督)の監督インタビューのほか、個人と都市空間にまつわるエッセイや「作る過程」そのものに焦点を当てたコラムなどを掲載。気鋭の写真家・川谷光平による、下北沢の再開発の空気を捕えた写真とともにお届けする。

K2に限らず、まちに映画館があるという文化についての価値を深掘っていきたいと思っております。是非まずはこの『MAKING』の00号をお読みいただければ嬉しいです!

この00号は、まずは開館に合わせて発刊されたのですが、この発行や販売を通して生まれた課題や理解を踏まえて、これからまさに01号を製作中であります。

実は当初は隔月とかで発刊していきたいと思っていたものの、中身の詰まった雑誌をしっかり作って行こうとすると、予算の面でもスケジュールの面でもこんなに本をつくるのって大変なんだなと改めて思わされる実感とともに、コンスタントにその時の文化のはなしを届けていくことの価値も実感していて、01号から季刊で製作し書店に並べていこうとしています。

現金からキャッシュレスというデータに移行することとは真逆に、

オウンドメディアをオンラインメディアでやるくらいなら、実際の書籍を作って販売するのだという、データからリアルに移行するという出版の方は、その価値を実感しつつもその難しさを、本当に対比的に感じているのですが、そんななか、noteから「#noteクリエイターサポートプログラム」への参加を打診されたので、これはこの出版活動を安定的に運用していくためにも是非プログラムに応募してみようと思いました。

支援してほしい活動の内容は、まさにこの映画館発の雑誌「MAKING」のまずは来年1年間での4号の発行。希望金額は?と聞かれているのでそれは100万円がまずあるとありがたいなと思っています。

この「#noteクリエイターサポートプログラム」がどうなっていくのかはわかりませんが、映画館が雑誌を発刊し続けることで、きっと新しい映画ファンの地平が拓かれていくはずだと思っています。00号、そして近々内容が発表される01号の「MAKING」是非ご注目頂けますと幸いです!

頂いたサポートは、積み立てた上で「これは社会をより面白い場所にしそう!」と感じたプロジェクトに理由付きでクラウドファンディングさせて頂くつもりです!