ネット住宅販売の成立|住宅規格化・デジタルネイティブ・震災復興支援住宅

ネットで家を買う衝撃

家を売るのは対面販売が絶対。これは住宅業界の大原則でした。にもかかわらず、2000年代後半、その大原則を覆す販売手法を、大手ハウスメーカー各社が採用しはじめました。それはインターネット住宅販売。

大手ハウスメーカー各社は、インターネットを使った住宅販売に注力。それは、ネット上で住宅の間取りや外観の検討から、設備・仕様の選択、資金繰りの計画といった一連の内容をシミュレーション可能としたものでした(図1)。

図1 ミサワホームのネット住宅販売

この変化は二つの意味において衝撃でした。

まず、「一生に一度の高額な買い物を、ネットで済ませていいの!?」という「衝撃」。そして、住宅産業の歴史(つまりは大量販売の仕組み)を支えてきた住宅営業マンの地位を揺るがす「衝撃」でもあったのだから。

営業支援という名の下に、設計や工事担当のアシスト、各種販売支援ツールの充実が進むなか、住宅営業マンだからこその役割は「クロージング」、つまりは印鑑をつく決断をさせることに集約されていったわけですが、インターネット住宅販売は、住宅営業マンの仕事を、印鑑をもらいにいくことへと矮小化させることを意味します(*1)。

でも、インターネットで家を売るとなれば、莫大な展示場維持費や営業コストも大幅に削減可能。そして、たくさん刷ってはバラまいてきた豪華フルカラーのパンフレットも、たびたび改訂を要する仕様部分などは「詳しくはウェブで」ですみます。

さらに、そこで売られている住宅は、原則として総二階、出隅・入隅も最小限、屋根伏せもシンプルといった徹底した合理化ぶり。あらかじめつくられた複数の合理的なプランを選択するだけ。それゆえ高品質ながら低価格な住宅が提供可能となる。

ローコスト志向が強まっているのにあわせて、生活スタイルが変化したことから、住宅営業マンとの密な接触を避けたがる傾向も後押しして、特に20~30代の若い夫婦層を中心に歓迎されたといいます。

とはいえ、実のところ一時期は加熱しかけたインターネット住宅販売も、近年は下火になりつつあります。参入していた大手ハウスメーカーも大半はサービスを終了し、ミサワホームやタマホーム、アイフルホームなどが残るのみ。

にもかかわらず、インターネット住宅販売が「家づくり」の選択肢として確立されたことは重要な転換点だったと考えます。そこで、インターネット住宅販売がどのような条件のもとに成立し、それが「家づくり」をどう変容させていくのかをスケッチしておこうと思います。

ネット住宅販売の成立

「家づくり」は一生に一度の高額な買い物。そもそも住宅新築を「買い物」と表現することに抵抗がある方も多数おられることかと。さらに、あらかじめ完成品をみて購入できない=請負契約も大きな特色とします。

それゆえ濃密なやりとりが必然化する「家づくり」の現場は、GNP商法(義理・人情・プレゼント)的な営業手法がものを言う世界でもありました(*2)。「よくわからんけど、〇〇さんに決めた!」という世界。そんな「家づくり」の場がネット上で済んでしまうという事態はなぜ成立できたのでしょうか。

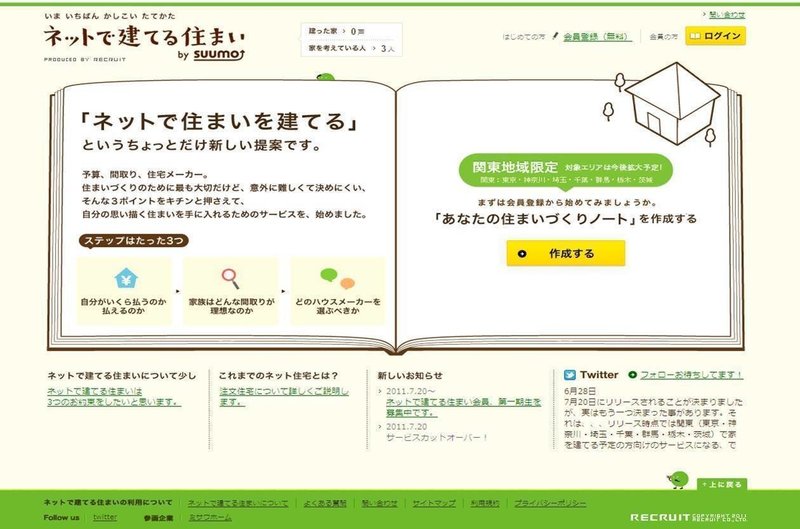

機を見るに敏なリクルートも、不動産・住宅の情報サイト「SUUMO」にて「ネットで建てる住まいby SUUMO」を開設(2011年7月から)(図2)。関東地域限定ながらも、ミサワホーム、三井ホーム、トヨタホームの3社参画のもとサービスを提供していましたが、現在はサービス終了。これまた機を見るに敏。

図2 リクルート ネットで建てる住まいby SUUMO

あの頃は、インターネット住宅販売を展開していたハウスメーカーといえば、ヤマダS×Lホーム(現ヤマダ・ホームズ)、ミサワホーム、三井ホーム、パナホーム(現パナソニック・ホームズ)、日本ハウスHD、アイフルホーム、タマホームなどが乗り出していましたが今では多くの会社がサービスを終了しています。

ただ、ネット上での間取り・外観・資金計画の各シミュレーションができる仕組みは、多くの会社で対応しています。さらには、動画による疑似体感や間取りや概観のシミュレーションなどをインターネット上で積極的に提供する傾向にあります。

敷地や資金の条件を入力し、それに適合するプランを決定。さらに仕様・デザイン等の選択を経た後に、対面販売へ移行するという流れ(*3)。住宅営業マンには、かろうじて「クロージング」という聖域のみが残された格好といえますでしょうか?

購入者とメーカーの利点

では、インターネット住宅販売は、購入者、メーカーそれぞれにどんなメリットがあるのでしょうか。

まず、購入者側の利点としては、営業マンとの接触・交渉に煩わされることなく、自分のペースで検討することができるのがメリットとして感じられたようです。

それこそ、近年刊行された住宅営業マニュアル本を読んでみても「夜討ち朝駆け」と言われた熱心で積極的な営業活動が旧時代の化石であることが指摘されています。

GNP商法なんぞもってのほか(*4)。住宅購入者は、自分のペースで検討することを求めており、メーカーからのアドバイスや後押しを必要最低限にしたいと考えています。

あと、「実物を見ないと安心できない」という発想が既に時代遅れになってきている状況も見逃せません。ウェブ上にアップされた写真画像やCGによるシミュレーションを判断材料にする心性が根付いてきたことも、重要な要因となっています。実際より豪華なモデルハウスより、実際の仕様がわかるCGや動画のほうが信頼度が高い。

いわゆる「デジタルネイティブの86世代」といわれる1986年前後生まれのネット世代が(そして、あと少しすれば96世代も)住宅購入の適齢期となったわけです。

さらに近年になって、VR(仮想現実)のみならず、AR(拡張現実)やMR(複合現実)、SR(代替現実)といった技術が商用化されるに至って、まさに「Reality」とは何なのかが変化しつつあります。

そして何よりも、住宅のコストが抑えられているということ。他のローコスト商品と比べても、ネット販売商品のほうがやはり安く価格設定されています。そもそも住宅購入資金の調達にさまざまな困難があるいま、価格抑制のためのネット販売は一定の訴求力を持つはずです(住宅資金計画についても以前に書きました)。

メーカー側の利点としては、ますます拡大する顧客層の2極化(高級層とローコスト層)に対応し、住宅購入能力の判定をネット上でシステマティックに済ませることができるメリットはやはり大きいでしょう。

また、ネット上での検討にあたってはIDを発行することになるため、家族構成や年収、細かな要望などが簡単に収集でき、どこの誰がいつどのような操作を行い、なにを選択したのかも全て把握できます。これらは今後の商品開発へとフィードバックされる情報となります。

あと、規格化・合理化された住宅がネットシミュレーションに乗っかりやすいということも重要。住宅を自動車のように作りたいという近代の夢は、ここに来て、住宅を自動車のように売りたいも実現することになりました。

実際、ベースプランを決めてから外観・内観の配色、設備の選択・・・という流れは自動車会社のホームページそっくりです。

このように購入者とメーカー両者の利害関係が一致した地平にインターネット住宅販売が成立したのです。この利害関係の一致は、これからの「住まい」の一つの側面を指し示していると思います。

震災復興支援住宅へ

インターネット住宅販売は、住宅の規格化・合理化を積極的に進めたローコスト住宅としてその内容を精緻化してきました。そして、ここで培われた技術は、東日本大震災や熊本地震を契機に「震災復興支援住宅」として急展開を遂げることとなります。

震災後の復興を契機に「復興支援特別価格」と銘打って各ハウスメーカーは積極的に「復興支援住宅」の販売攻勢を仕掛けていきました。積水ハウス「がんばろう東北」、大和ハウス工業「ジーヴォK(絆)」、ミサワホーム「ミサワハート2011」などなど(図3)。

図3 震災復興支援住宅

これら「震災復興支援住宅」は、いわばインターネット住宅販売対応商品やローコスト商品について、さらにバリエーションを限定し、設備・仕様を簡素にしながら、災害に対する基本性能は最高等級を確保するものでした。

こうした考え方は、以前紹介しましたミサワホームが手がけた伝説の商品住宅「LIMITED 25」を思い出させます。他社が数多く離脱したインターネット住宅販売でも、やはりミサワホームの鈍くさいまでの律儀さが活きています。

そもそもインターネット住宅販売自体が、「LIMITED 25」で採用された「お客様の来場を待つという従来の手法ではなく、全国で説明会を行い、短期間に一括して多くの申し込みを受け付けるという新しい販売方法」、つまりは「販売説明会」をそのままウェブ上に移行させたものだと気づきます。

震災被害という非常時だからこそ、社会のなかになんとなく見えていたもの、隠されていたものが浮き彫りにされる。「家づくり」や「住まい」が直面する変化が加速された瞬間が、あの「震災復興支援住宅」だったのではないでしょうか。その構図は、ちょうど戦時期から戦後復興期にかけて「国民住宅」が担った役割と重ね合わせて見ることもできます。

未完の「国民住宅」

インターネットで住宅を買う。その在り方には批判も伴うかと思います。一生に一度の買い物であり、住むことと生きることが重ね合わされたりもする「住まい」の価値を冒涜するものに見えなくもありません。

ただ、そうした価値観はどこからどうやって生まれたのでしょうか。日本の家づくり全般に当てはめてもいいものなのでしょうか。松村秀一は「庶民の木造」という言葉でもって戦後の住宅を表現しています(*5)。

もともと、日本の都市部では7~8割が借家住まい。住環境的には不十分な長屋に住んでいました。これが戦後に農地解放の影響などで皆がそれぞれ持ち家を建てるという時代に急展開することになりました。

そのとき、なんとなく人々がイメージした住宅が「立派な邸宅」。オンリーワンでオーダーメイドな家づくりを提案する建築家もまた、自らの職能や美意識に沿って、そうした庶民の幻想を下支えしたように思われます(実際、西山夘三はそれを批判してもいます)。松村は言います。

戦後の木造住宅は、もともと伝統的にあったものが崩れていったというより、なかったものが出てきたという方が正しいとらえかたです。もともとなかったものが出てきたんだから、つくりかたは伝統的じゃないんです。

伝統文化というのは日本にはあるけれども、本来それは庶民のものではないところで成立してきたわけです。ですから、それは、失われたから取り戻そうというより、これからの家づくり、地域づくりを考えるとき、「参照するもの」としてあるべきだと思います。

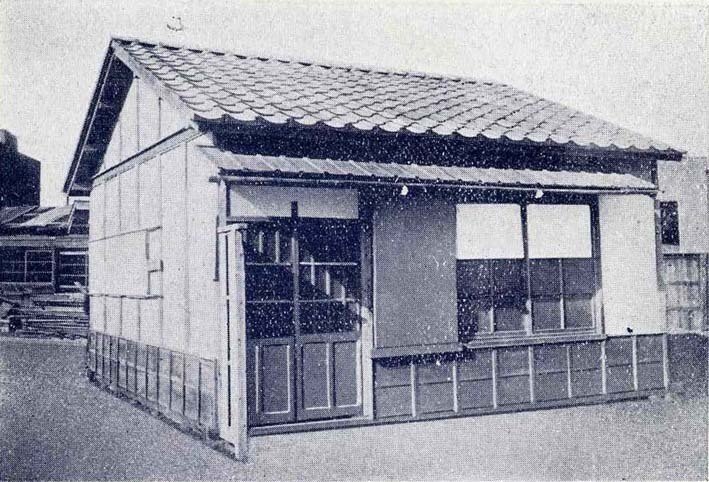

「庶民の木造」、あるいは「庶民の住宅」は未だ試行錯誤の状態だということ。戦時から戦後復興期にかけて模索された「国民住宅」(図4)も未完だということ。

図4 住宅営団「標準規格二号住宅」

それを踏まえると、インターネット住宅販売が垣間見せてくれた「家づくり」の在り方は、これからの住まいを考える重要な補助線となるはず(*6)。また、住宅産業がながらく引きづってきた、住宅営業マンの「営業力」と「住宅の質」の間に横たわる溝を埋める方向へも進むことでしょう。

少なくとも、戦後に立ち現れた「立派な邸宅の廉価版」のために住宅ローン35年返済が前提とされる幻想を維持することを目的化させてはならないはず。

「立派な邸宅の廉価版」こそが、実はそれが仮想敵とする「商品化住宅」の論理を引き写したものになっている現実を直視することから、これからの住まいを再考する必要があります。

ネット住宅販売の成立は、そんな再考を促すに足る衝撃を持っています。今年11月に、大和ハウス工業が再びネット住宅販売に乗り出すというニュースは、まさに機が熟したことを感じさせます。

(おわり)

注

1) 住宅建設にかかわる職人の「無技能工化」を進めてきたハウスメーカーは、ここにきて住宅営業マンの「無技能工化」も完成させつつあります。

2) たまたま飲み屋で隣りに座った人と意気投合して、なんの計画内容も詰めずに契約を決めてくれた、なんて営業武勇伝が1980年前後にはあったらしい。

3) 興味深いことにインターネット住宅販売全盛期の頃に、並行してプラン要望聞き出しを密に行うことで他社と差別化するという戦術も採られていた。それこそ、家族全員の朝起きてから夜寝るまでの行動を書き出すといった住宅作家のマネごとのような手法も推奨されたりした。ここにも二極化の傾向がみられる。

4) GNP商法が主として保険販売で活用されたことを思うと、「ほけんの窓口」が隆盛する現在と、住宅営業スタイルの変化は並行している。

5) 松村秀一「「戦後」がもたらした住宅素材の大変貌」、コンフォルト編『素材・建材ハンドブック[スタンダード]』、建築資料研究社、2006

6) アメリカではすでに大昔からメールオーダーハウスなる仕組みが成立していた(シアーズ住宅が有名)。

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。