アンパンマンという正義|戦後消費社会にパンを与え続けた愛と勇気の行方

次女がアンパンマン適齢期になって、我が家にひさしぶりにアンパンマンが帰ってきました。長女の頃も、かれこれ20数年ぶりにテレビアニメ『それいけ!アンパンマン』を視聴する機会が急増したのが思い出深い。

ただ、久しぶりにアンパンマンを見ていると、これまたいろいろと考えさせられることが多々あります。あのあまりにアッケラカンとした物語は、その背後にズッシリと戦争体験の記憶や戦後消費社会の問題が横たわっているのでは中廊下と。

ばいきんまんとドキンちゃん

テレビアニメ『それいけ!アンパンマン』を見ながら考えさせられたことの一つに、ばいきんまんとドキンちゃんの関係があります。二人は恋人同士ではないものの同棲しています。そんな二人が住まう家(バイキン城)のリビングには、しょくぱんまんの写真が掲げられています。ドキンちゃんはしょくぱんまんへの恋心を公言して憚りません。

それでいて、ばいきんまんもドキンちゃんを愛しており、ドキンちゃんはそれを十二分に理解した上でばいきんまんを召使いのように扱っています。ばいきんまんの恋心はドキンちゃんにいいように利用されているわけです。

ちょっと、ばいきんまんの気持ちに寄り添ってみましょう。

ドキンちゃんに振り回されているばいきんまんは、徹底した自己充足への欲望(オレ様は腹がへったとかムカムカするとか)に依拠しつつ周囲の人々(特にカバとかウサギとかゾウとか)に対して悪事を働きます。一方でドキンちゃんへは絶対的な自己犠牲に徹しています。

言い換えるなら、一見したところばいきんまんの所業は彼の自己充足に基づく行動に見えつつも、実はドキンちゃんへの徹底した自己犠牲の副産物として生じているのでは中廊下。ここに毎度(2度/週)のストーリー展開の機序を読みとることができます。

ばいきんまんの悪行三昧はドキンちゃんへの捻れた思いが原因だということ。そうだとすると、正義の味方アンパンマンがやるべきことは、ばいきんまんの捻れた心に寄り添うことではないでしょうか。

メンタルケアこそが根本的な解決方法であって、毎週毎週、「あんぱんち」なるダジャレを発して殴打することで事態の収拾を図るアンパンマンの行為は、なんとも表面的な対処療法と指弾されても仕方ないようにさえ思えてきます。

かといって、あの良くも悪くも純粋すぎるアンパンマンに、そうした対応ができるとは到底思えないのもまた認めざるを得ません。彼の正義は、パトロールと称して「誰か困っている人はいないかな~」と、血眼になって不幸な人を捜し回る行動につながるほど直截です。

スカーレットとしてのドキンちゃん

そもそもこのアンパンマンとばいきんまん、そしてドキンちゃんいったと一筋縄ではいかない登場人物を、原作者やなせたかし(1919-2013)は、どのような意図のもとに物語へ登場させたのでしょうか。

その理由はやなせのエッセイ『わたしが正義について語るなら』 (ポプラ社、2013)に記されていました。衝撃的だったのは、ばいきんまん・ドキンちゃん・しょくぱんまんの3者が、それぞれマーガレット・ミッチェルの名作『風と共に去りぬ』(1936)の登場人物に対応しているということ。

【アンパンマン】 【風と共に去りぬ】

ばいきんまん → レット・バトラー

ドキンちゃん → ケイティ・スカーレット・オハラ

しょくぱんまん → ジョージ・アシュリー・ウィルクス

なるほど、ドキンちゃんはスカーレットなのか。

『風と共に去りぬ』の主人公スカーレットは気性が激しく社会通念から逸脱することがままあるドラマティックな人物。自分に素直になれず、また自分の感情を自己了解できないメンタリティゆえに、すれ違いばかり。

なるほど、そうだとすれば真に救済されねばならないのは、実はばいきんまんではなくドキンちゃんなのかもしれません。ただ、悔しいかな、常にばいきんまんが殴打されるのみで、ドキンちゃんに改心の契機は訪れません。

ドキンちゃんは救済されないのでしょうか。悲しいことに『風と共に去りぬ』を知るわたしたちは、スカーレット(=ドキンちゃん)を救えるのは、実はアシュリー(=しょくぱんまん)ではなくレット(=ばいきんまん)であること、そして、結局はタイミングを逸してレットはスカーレットへの思いを失ってしまうことを知ってしまっています。ドキンちゃんの元気なキャラの背後には広大な闇を感じざるをえません。

アンパンマンの自己犠牲主義

ところで、アンパンマンといえば、テレビアニメ版のイメージが圧倒的に強すぎて、原作が持つ雰囲気があまりに違うことに驚きます。

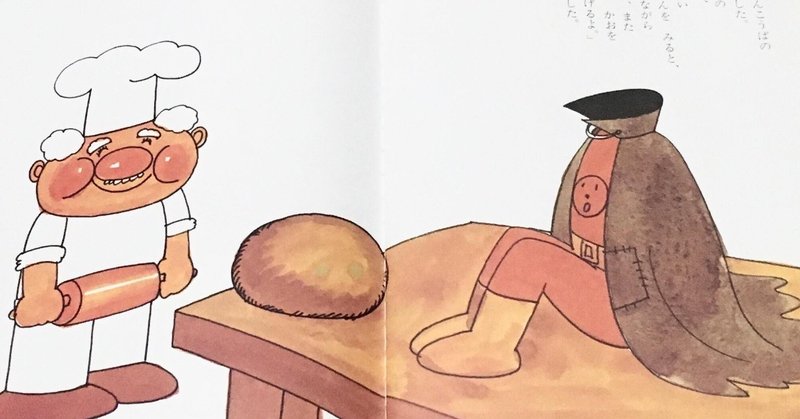

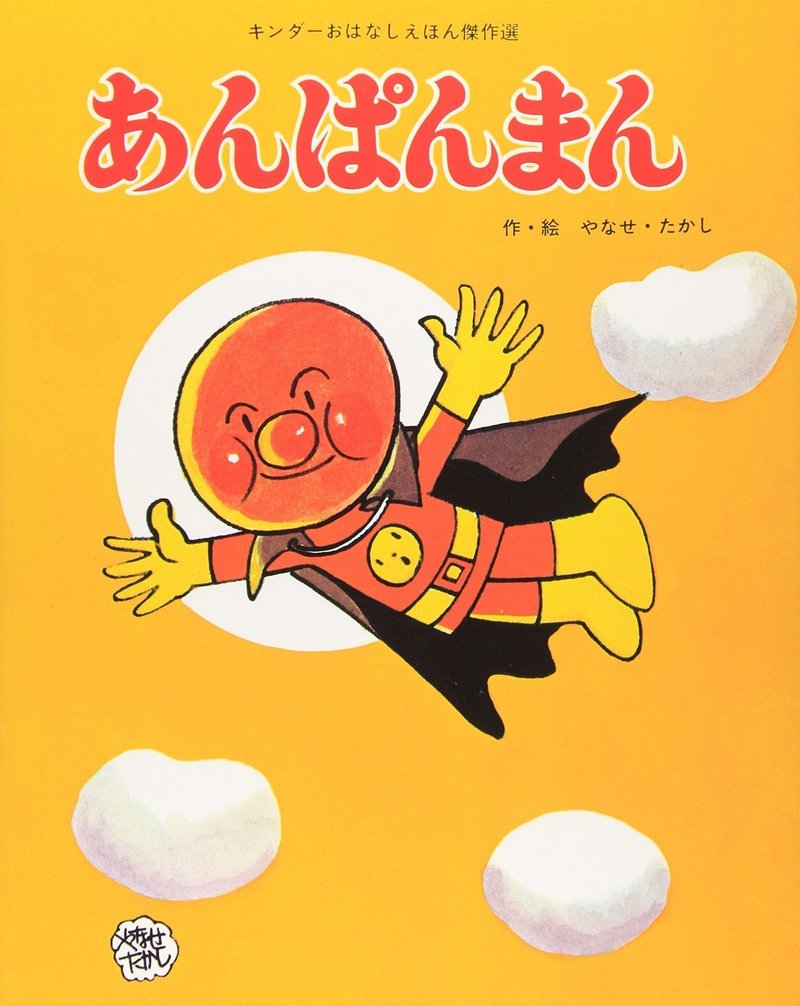

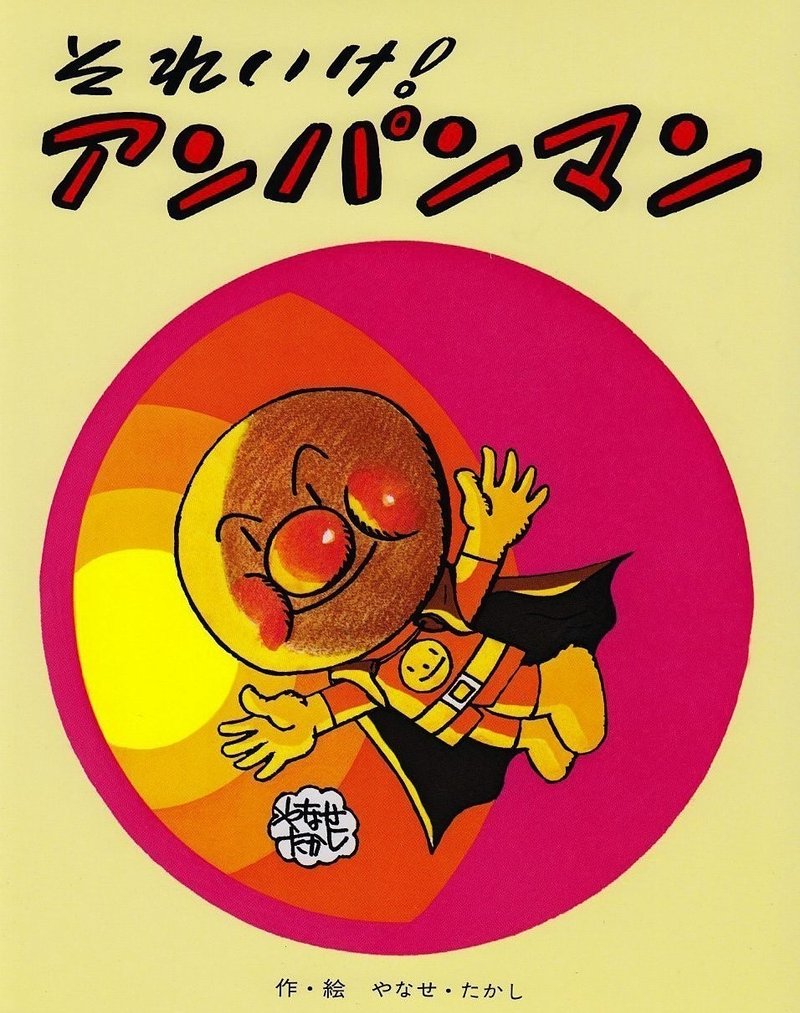

アンパンマンの初出は1969年。この時点では、アンパンマンは今のような擬人化された食べ物ではなく、パンを届ける普通のおじさんでした。この原型となる物語を発展させた絵本『あんぱんまん』(図1)が1973年に発表され、次いで1975年には続編『それいけ!アンパンマン』(図2)が刊行されます。これらの物語以降、顔があんぱんで形成された主人公となります。

図1 あんぱんまん(1973)

図2 それいけ!アンパンマン(1975)

絵本『あんぱんまん』は、飢えに苦しむ人にただただ自分の顔=あんぱんを与えるというお話。次作『それいけ!アンパンマン』でもおなかを空かせたサルの子どもを救ったり、恐竜に食べられてしまうも危機を脱する話。

ほんとうの正義というものは、けっしてかっこうのいいものではないし、

そしてそのためにかならず自分も深く傷つくものです。そしてそういう捨身、献身の心なくしては正義は行えませんし、また、私たちが現在、ほんとうに困っていることといえば物価高や、公害、飢えということで、正義の超人はそのためにこそ、たたかわねばならないのです。

(やなせたかし『わたしが正義について語るなら』)

アンパンマンは徹底して自己犠牲に徹する正義の味方として描かれていることがわかります。

ちなみに『あんぱんまん』や『それいけ!アンパンマン』といった初期の絵本にばいきんまんは登場しません。1979年になってようやく『アンパンマンとばいきんまん』と題した絵本が登場し、両者の対決がみられるようになりました。

ばいきんまん登場の理由には、対決シーンを求めるニーズの存在があるわけですが、実はアンパンマンの徹底した自己犠牲主義からして必然だったのかもしれません。ばいきんまんの自己充足主義は、アンパンマンの自己犠牲主義と対比的に生じているのですから。アンパンマンの物語は、いわば自己犠牲と自己充足という問題軸に沿って展開しているわけです。

やなせたかしの自己犠牲主義

アンパンマンの自己犠牲主義は、実のところ原作者であるやなせたかし自身の自己犠牲主義とも重なるように思えてなりません。それは、テレビアニメを見ていて感じるもう一つ疑問、「アンパンマンはどうしてああまで没個性的なのか?」が一つの傍証になるかと思われます。

ギネス登録されるほどの登場キャラクター数を誇る『それいけ!アンパンマン』シリーズですが、下手をすると一番面白味のない性格や言動かもしれないのがアンパンマン。主人公なのにこれはなんとも不思議です。それにくらべて、ばいきんまんやドキンちゃんは圧倒的に感情表現が際だっています。

「アンパンマンはどうしてああまで没個性的なのか?」のナゾを解く補助線として、twitter上で漫画家・吉田戦車が展開した「あの人(やなせたかし)の『タダ働き』に甘えてきた多くの自治体とか組織は恥じろ」発言が思い起こされます。

ご当地キャラを200ほど描いて、ほとんどがノーギャラだったことに対して吉田は激しく怒りました。

吉田による批判の妥当性はここではとりあえず議論しないとしても、やなせたかしがノーギャラでコツコツとご当地キャラを描きつつけたという姿勢は、なんだかアンパンマンが飢えた人に顔=アンパンを差し出す自己犠牲の精神を彷彿させて仕方ありません。

求められるに応じて懸命に救いの手を差し伸べる「正義」。実際、絵本作家として有名になる以前は、放送作家や舞台構成など全く専門外のことも求められるに応じてこなしていたことをエッセイに書いています。

先述したとおり、「それゆけ!アンパンマン」シリーズの原点・絵本『あんぱんまん』は、飢えに苦しむ人にただ単に自分の顔=あんぱんを与える徹底した自己犠牲の物語でした。そこには無私の精神さえ見出せます。ある意味で悟りの境地にまで達した結果が、アンパンマンの没個性を導き出しているのではないでしょうか。

「ただ与える」という姿勢の背景には、原作者やなせたかしが中国大陸での従軍体験や飢餓体験を経て得た悟りと通じています。戦時中、嘘に紛れた「正義」に振り回された挙げ句に見た地獄絵図。後に、やなせ自身、「まず飢えた子どもを助けることが大事だと思った。それが戦争を体験して感じた一番大きなことでした」と語っています(『わたしが正義について語るなら』)。

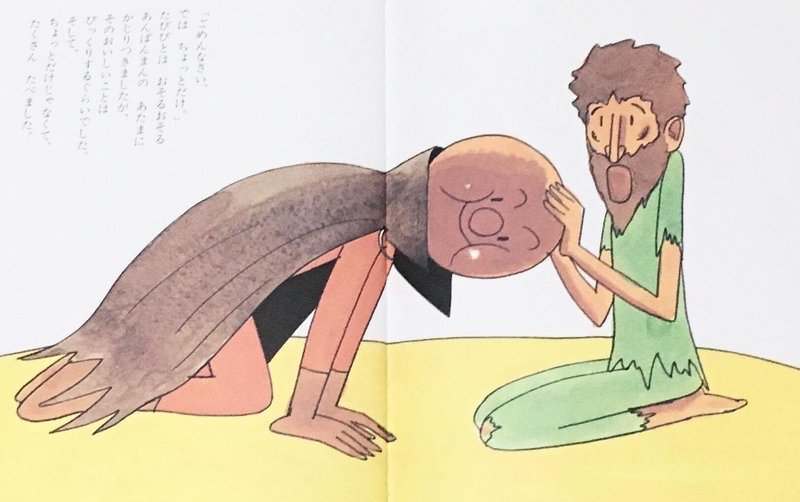

敗戦を境に一瞬にして何が正しいかが入れ替わった。。。それらの体験から、やなせは、本当の「正義」とは「自らは何ら欲することなく徹底して与え続ける者である」という悟りに達したのでした。かれはそんな「正義」に徹する道を選びます(図3)。

図3 飢えた人へパンを与える

戦後消費社会にパンを与え続けた正義の味方

やなせは、求められるに応じてご当地キャラを描き続けました。しかも、ノーギャラで。それと同様に、求められるに応じて『それいけ!アンパンマン』の登場人物を増やし続けていきます(ちょうど『機動戦士ガンダム』がバンダイの販売戦略に沿うように新型モビルアーマーを乱発せざるを得なかったように)。

「どこかの国で戦争が起きると、戦争している国同士は両方正義だ」「正義とはその時々で変わるもの」と言ったやなせ。それゆえ、ばいきんまんの登場によって、自己犠牲の物語が勧善懲悪の物語へと変質してしまったことは内心忸怩たるものがあるかと思われますが、でも、これとて「わかりやすいお話」を求められるに応じての自己犠牲であったろうことは容易に想像できます(しかしながら、やなせは単なる勧善懲悪にならないように種々の物語操作や説明の工夫を苦労して行っています)。

このアンパンマン物語の変質は、原作者やなせたかしの自己犠牲の精神から必然的に導き出さたもの。さらにいえば、感情豊かな数多くの脇役キャラは、あまりに没個性な主人公の自己犠牲に支えられているのかもしれません。

原作者やなせたかしは、飢えた人におのれの顔=パンを差し出すように、当初のコンセプトを根底から揺さぶる「勧善懲悪」の要素を取り入れ、さらに登場人物を増やし続け、ご当地キャラをノーギャラで描き続けた。

でも、その自己犠牲が満たしたものは、もはや戦争中や敗戦後の飢えではなく、戦後消費社会という底なしの欲望だったという悲劇が何ともやるせない気持ちにさせます。愛と勇気だけが友達ではあまりにナイーブすぎた。

(おわり)

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。