ちょっと苦い思い出と、かつての友人に向けて。

これまで生きてきた22年という歳月について、「満足していますか」と問われれば、答えは迷うことなく「イエス」だ。

常にとは言わずとも、やれる限り正しく、強く、優しく在ろうとしてきた。と思う。

その一方で、「悔いはひとつもありませんか」と問われると、途端に「そういうわけでは……」と口ごもってしまう。

今日はそんな問いを受けた時にわたしの脳裏に浮かぶ、ちょっぴり苦い思い出の話である。

【昔話】わたしは「正しさ」に固執していた

中学生の時もそうだったのだが、高校時代のわたしは、とにかく「正しさ」に固執していた。

ルールやマナーを重んじ、何かおかしいと思うことがあれば正面から異を唱えるような子どもだった。

その影響もあって、中学校ではクラスに馴染めなかったり、なかなか仲の良い友人ができなかったりもしたのだけれど、どんなことがあっても、わたしの中で一番大切にしているのは「正しく在ること」だった。

今考えると、「正しさ」という鎧を着込むことで、自分を守ろうとしていたのだと思う。自分を守るために誰かを傷つけたくはなかったけれど、自分の弱い部分をさらけ出すことはできなかった。

*

高校生の時、演劇部に所属してもわたしの中の「正しさへの固執」は健在で、そのおかげで、2年の途中に入部したにもかかわらず、3年生の時には副部長をやらせてもらった。

でも、そんな3年の夏、わたしは友人をどうしようもなく傷つけ、自分の心に深い楔を打ち付けたのだった。

*

当時わたしたちは、秋の大会に向けて、ひとつの舞台を作り上げようとしていた。

部員全員で協力しあいながら、台本を選び、役を決め、物語を理解していく。そして役を持つ人は、その役を自分に落とし込み、「覚えたセリフ」を「中から生まれる言葉」へと進化させる。役を持たない人もそれぞれ、ひとつの舞台を作り上げるために、自らの役割をこなす。

ダブル主役的な舞台で、わたしは主役の片翼を担った。

約50分の舞台、わたしは束の間の暗転以外、舞台に出ずっぱりである。

セリフも多く、動きも多い。誰かのアクションに対してリアクションをし、物語を先へと進めていく立場だった。最初は俯瞰的にものごとを見つめながらも、後半は"当事者"となる、舞台中に立場が変化していく、難しい役どころだった。

途中から入部したこともあって、わたしはとにかく誰よりも努力することを決めた。誰よりも早くセリフを覚え、誰よりも深く役を理解し、誰よりも長く練習した。あの時のわたしは、この舞台を作り上げるために生きていた。

*

夏休みに入り、部活の練習時間がぐっと増えた。

練習練習練習練習。監督兼演出である部員の指示をもとに、各々の解釈を交えながら、舞台を作り上げていく。

主役の一人であるプレッシャーが、なかなか進まない稽古への焦りが、わたしの中に蓄積し、少しずつ、少しずつ、暗雲を広げていった。

暗雲は、わたしの中いっぱいに広がると、わたしの態度に、言葉に、交ざり込むようになった。

*

自ら立候補し、熱心に取り組んでいた監督兼演出の部員が、部活に遅れて来るようになった。

立ち稽古をする最中、目の端で、彼女の目が台本やわたしたちではなく、スマートフォンに向かっていることが分かった。

自分の目を疑った。

監督が、演出が、稽古している役者たちから目を離すなんて、あり得ない。信じられなかった。信じたくなかった。彼女の中にある舞台への愛情を、情熱を、疑いたくなかった。信じたかった。

*

わたしは、彼女に詰め寄った。

「監督が指示を出してくれないと、わたしたち、どう演じればいいのか決められないよ」

監督は、舞台の芯だ。監督の思い描く舞台に近づけながら、その中で自我を見つめる、役と自らを同期させていくのが、わたしたち役者の仕事だと思っていた。

彼女は答えた。

「だって、役者同士でアドバイスしあってるじゃん。ウチ、いらないでしょ」

彼女が言うように、当時は役者同士でもアドバイスしあう空気感ができていた。実際、わたしも他の役者に対して改善案を提示したり、要望を出したりすることが多々あった。

でもそれは、監督が芯で居てくれるからこそ。芯がないままアドバイスをしあっても、ゴールは見えず、ただ闇雲に突き進んでいってしまうだけだ。

何よりも、役者たちが能動的に動いて、監督も含めて、全員で舞台を作り上げていくことを否定されたのが悲しかった。その感情を素直に悲しみとして処理できていたら、まだ事態はベターに進んでいたのかもしれない。

あの時の、すべてを諦めたような、現実に呆れ果てたような、こちらの言葉がひとつも伝わらないような彼女の瞳は、今でも覚えている。

*

ある日、遅刻してきた彼女を強く叱責したことがある。

そもそも同級生なわけだから叱責なんて生意気な、とも思うのだが、当時のわたしにはその選択肢しか見えていなかった。

「より良い舞台を作ろうとしている部員たちの努力を無碍にするのか」

「連絡もなく遅れてきて、謝罪の一言も言わず、次の日もまた遅れてくる監督を、どうすれば信頼できるというのか」

「そんな先輩の姿を見せて、後輩がこの部活を愛せなくなかったらどうするんだ」

「もう本番まで2ヶ月を切っているのに、なんで部員たちと一緒に舞台に向き合ってくれないんだ」

そんなことを、言っていた気がする。

誰よりも真剣に部活を見ていたように当時は錯覚していたけれど、本当は誰よりも見えていなかった。自分の中にある「正しいおこない」に囚われて、日に日に陰っていく彼女の顔も、居心地の悪そうな部員たちの背中も、必死に部活全体の雰囲気を守ってくれていた部長の姿も、何も見ようとしていなかった。

わたしの目に映るのは、わたしの中にあるものだけだった。

彼女は監督を降り、部活を辞めると先生に告げ、部活に来なくなった。

*

彼女が辞めてからまず話し合ったのは、「大会に出場するか」だった。

芯の無い舞台は悲惨だ。

何を訴えているのか、何のために存在するのか、何を学べるのか、一切伝わらない。ただ人が動き、セリフを吐くだけの「劇」になってしまう。

もちろん、必ずしも監督が芯になるわけではないと思う。しかし、ずっとそのやり方を通してきたわたしたちにとって、「監督のいない舞台」は、舵の取れない船で荒波に突っ込むようなもので。

結局大会には出場することが決まったものの、部員それぞれが、恐れと不安を抱えていた。

監督が抜けたこと以外にも、役者のひとりが足を捻挫し、また別の役者は3割以上のセリフが覚えられず、また別の役者は感情の表現がうまくできずにいた。

本番までは、1ヶ月を切っていた。

*

正直、そこから本番までは、よく覚えていない。

彼女が戻ってきたのか、こなかったのか。どうやって舞台を完成させたのか、完成しなかったのか。雨降って地固まったのか、ぐちゃぐちゃの地面のままがむしゃらに歩いたのか。

ただ確実なのは、それでもわたしたちは舞台に立ち、1時間弱の公演をし、拍手をいただいたということ。わたしたちは最後まで演者で在り続けたということ。

そして、彼女とわたしはそれから一度もまともに顔を合わせず、今彼女がどこで何をしているのか、元気でいるのかさえわたしは知らず、また知る術もないということだ。

「正しさ」はどこに存在しているのか

当時、わたしが固執していた「正しさ」はどこに存在していたのだろうか。

それは、人を蔑ろにしてまで手に入れなければならなかったのだろうか。

自分の心に楔を深く打ち込むことが、「正しさ」への道に必要なのだろうか。

あれから数年して、わたしは鎧を着込むのをやめて、むしろTシャツ1枚にジーパンくらいで人と接するようになった。

周りからは、「なんでそんなに薄着なの」と驚かれることもあるけれど、ともかく当時と比べるとわたしは他者を警戒しなくなったし、尊重するようになったし、柔軟にものごとを考えるようになった。

人を傷つけずに自分の大切にしたいものを大切にする術を考えられ、そして見つけられるようになってきた。

鎧を脱ぎ捨てて、思う。

「正しさ」とは何なのだろう。

一体、どこに存在しているのだろう。

どこに行けば、合えるのだろう。果たしてそのゴールは、あるのだろうか。

「正しい」ことは、誰かを責めていい理由にはならない

「正論」は正しい。でも、その正論を使って誰かを攻撃するのは、正しくない。

「正しさ」は一軸的ではない。

正しさは時に強さであり、優しさであり、やわらかさであり、暖かさであり、冷たさであると思う。

真剣に舞台を作り上げることも正しいことであり、部員たちの和を大事にしてコミュニティを築くとも正しいことであり、自分の意思を大切にしてマイペースで参加することも正しいことであり、そして、そのコミュニティに属するのを辞めるのもまた、正しいことであった。

当時のわたしが追い求めた「正しさ」は、確かに「正しさ」だった。

でも、別の「正しさ」もあることに気付けなかった。

そんなわたしは、「正しくなかった」のかもしれない。

正しくない時こそ、相手を許し、自分を許す。

正しさは多軸的ではあるが、すべてのおこないが正しいわけではない。

だから、わたしたちは必ず「正しくない瞬間」がある。

言葉に棘を潜ませてしまう時。誰かの言葉に対して穿った見方をしてしまう時。困っている人に手を差し伸べられない時。自分の心が弱っているのに気づきながら見て見ぬ振りをしてしまう時。

そういう時、わたしは自分を許したい。そしてそういう人がいたら、わたしはその人を許したい。

「許したい」なんて生意気な表現が適しているのかは分からないが、とにかくわたしはその「正しくない瞬間」を受け止め、大切にしたいのだ。

拒絶せず、断罪せず、糾弾せず、許したい。

もしかしたら「包み込みたい」という表現が近いかもしれない、と今書きながら思った。

あとがき

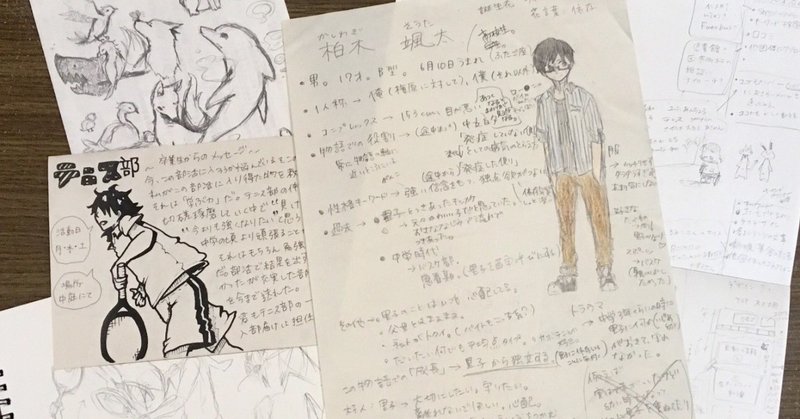

TOPの写真は、わたしが高校生の時に使っていたスケッチブックに書かれていたもの。

今回のnoteを書くに当たって、当時の感情や考え方を思い起こすために読み返してみたのだけれど、本当に、どこまでも真面目で、一生懸命で、不器用な子どもだった。きっと、今も根本はそうなんだろうけれど。

当時の自分に何か伝えられるなら、「よく頑張ってきたね」と、もし触れられるなら、やさしく肩をたたいてやりたい。

*

今回のnoteを書こうと思ったそもそものきっかけは、ある友人と食事に行った時にした会話に由来する。

「中村さんがこれまでした後悔、ベスト3はなんですか」

そんなことを訊かれた時、真っ先に思い浮かんだのは、この、高3の夏の出来事だった。

それまで誰にも話したことはなかったし、(もちろん、当時の部員たちは出来事を知っているけれど、当時のわたしの中の苦しみや葛藤については話さなかった。話せなかった。)自分の中で消化しきれているわけではなかったから、話しながらも迷っていた。でも、迷いながらも、一度話し出したらすべてを話すまで思考と口が止まらなかった。

話し終わった後、友人は変に慰めたり励ましたりすることなく、ただ感想を述べてくれて、淡々と話しは続いた。

そのさらっとしたやりとりの中で、わたしはまるで許されたように感じたのかもしれない。夢は見なくなったし、信号待ちの間に思い出すことも少なくなった。

「人に話すと、自分の心から離すことができる」とは、こういうことかと感じた。

あれから数日して、唐突に、noteに書いてみようと思った。

次は、わたしの心から離すためではなく、同じような経験をした人、あるいは経験は違っても、似たような気持ちを抱えている人の心から、その重たい荷物がすこしだけ離れることを願いながら。

感想、コメント、リクエストなどいただけたら嬉しいです。「たかれんのこんな記事読みたい!」があったらDMにどうぞ!