石垣島を分断し対立を生むもの

「君、ここが観光ガイドブックにでも載ってるの?」

石垣島陸上自衛隊駐屯地。ジーンズにVネックTシャツ姿だからか門に立つ自衛隊から一言。

「こんにちは。いや、さすがに載ってないと思いますよ。毎週日曜日夕方のデモはここでやってますか?」

と話すと、すぐに態度が変わり、後ろから上長が出てきた。横を若い隊員が通り過ぎてゆく。休日のため繁華街に向かうのだろう。

米軍基地がある沖縄本島と、南西にあり中国に近接する石垣島含む八重山諸島では、歴史認識も現状の問題意識も違う。まず戦前までは西にある台湾も日本統治下のため往来があった。台湾からの移民が八重山諸島でパイン業や炭鉱に従事したこともわかっている。もう1つ大きなことが、戦時中、マラリアの無病地帯にいた住民を日本軍が使用するため、有病地帯に住民を強制移住させた。

集団疎開という言葉を知っているだろうが、それではない。強制移住だ。大人も子どもも、より危険な場所に行かせたのだ。当時マラリアは死の病。これにより人口の1割を超えるおびただしい犠牲者を出す。「有事に軍は住民を守らない」ということは、沖縄では共有された認識。

防衛省の自衛隊駐屯地設置のための住民説明会でも何度も出る。有事に住民を、守らない、守れない。ではなんのために自衛隊は必要なのか。年齢が高ければ高いほど身をもって知っている事実。

島民から実際に話を聞いてわかったことだが、自衛隊が駐屯すると、自衛隊とその家族が住民となる。約600名。家族を入れると1,000名近くになるのだろうか。これにより人口は増え、石垣市は悲願の5万人達成。さらにコロナから回復してきっていないため経済効果がある。また、与那国島は特にだが、今まで国政与党である自公系と野党系で拮抗していたが、自衛隊とその家族が増えたことで、自公系が勝ち続けることになる。与那国町だけでなく、石垣市でももちろんその傾向は現れる。

また、石垣島で中学高校を卒業して自衛隊に入隊する人もかなり多い。自衛隊では、公務員であり、心も体も鍛えられ、自動車や重機の免許を公費で取ることができ、たくわえもできた上で石垣島に戻り、土建業や農業を営むことが多い。島は地縁的血縁的結びつきが強い。自衛隊のOB組織もあるため評判はそれほど悪くないとも聞いた。

「お兄さん、今までいろいろな観光客を乗せてきたけど、石垣市長のフルネームを知ってる人には、はじめて出会ったよ」降りる時、何度も顔を確認された。

石垣市民が署名を集めた上で提出した、自衛隊の駐屯地の是非に関する住民投票条例の制定を中山市長と市議会が否決。この否決理由を石垣市長はドキュメンタリーのインタビューで語っている。「国全体の防衛計画を石垣市だけで判断できない」

石垣市という自治体は、日本という国は、そこに住む人がいるから成り立っているのではないのか。駐屯地の問題はまさに生活に密接に関係がある。国があるから、国民がいるのか。自治体、行政区があるからそこに住民がいるのか。反対ではないのか。一度、根本のところを考えた方がいい。住民投票を実施する権利というのは、安全保障とはまた違う権利の問題。

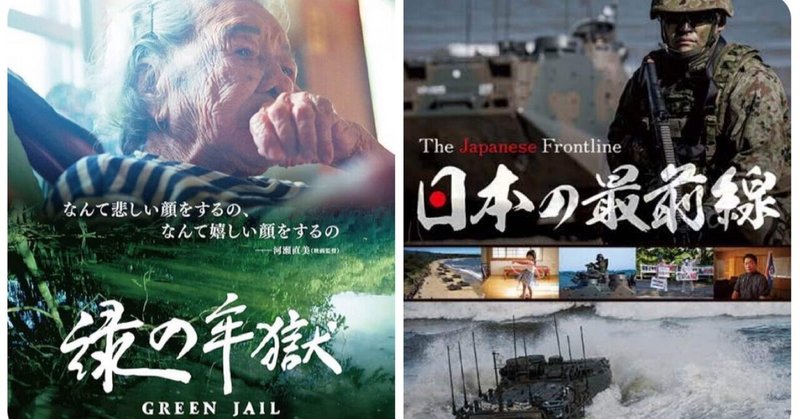

それでは作品紹介。1本目は、オーストラリア人のジャーナリストが制作したドキュメンタリー映画『The Japanese Frontline/日本最前線』。三上智恵監督のドキュメンタリー映画『戦雲』の副読本としても必見。『戦雲』にも出てくるが、主役の80代の女性。石垣島への自衛隊基地建設にマイクを握り反対するおばあ。このドキュメンタリーでは、山里節子さんと本名が明かされ、あまりに流暢な英語に驚く。市民運動をされている方でこれほど英語を使いこなせる人は只者ではないはず。石垣島で調べてみると相当な有名人だ。戦時中、目の前で母と妹をマラリアで亡くす。戦後、アメリカ軍に帯同し石垣島の地質調査をした。客室乗務員などを経て、帰郷。以後、自身がかつてした地質調査が根拠となり進められた空港建設反対運動を行う。

日本の軍備増強は、国際社会からは、どのように見られているのか。基地を置くから他国から攻められないのか。それとも基地を置くから、他国から狙われるのか。住民感情を抜きにして考えられないが、沖縄の県議選(石垣選挙区・定数2名・予定候補2名)も近いので、候補者討論会も見ながら考える。

2本目は、『緑の監獄』。緑とは、自然豊かな西表島のこと。監獄とはかつて存在し、台湾人が坑夫として従事した炭鉱のこと。西表島に住む台湾人の老女とアメリカ人の若者の話なのだが、重層的で深い内容の作品。まず戦前まで台湾が日本であることを押さえる。また沖縄が戦後も日本ではなく、米軍統治下であったことも事前に知っておくべき知識。

先週、ウトロ地区を歩き、『ウトロ 家族の街』でも描かれているが、台湾の人も朝鮮の人も臣民として、日本人として、あの手この手で日本に連れてこられ、戦争が終わると、国籍をはく奪された。日本人であれば受けられた保険も補償も何も受けられなかった。自分の国に帰れ帰れと言われ差別された。ドキュメンタリーの最後に「長年日本に住んだので、自国に帰る場所もない。だから日本に留まった。働いた」まさにこの事実を理解しなければならない。アイデンティティと居場所の問題。地方における外国人参政権の議論は、まずこの事実を全員が知ることから始めたい。

それにしてもドキュメンタリー映画を創るのはほんとうに難しいと思う。それは、人間を映すドキュメンタリーには終わりがないから。作品にした瞬間からもう人も現実も変わり始めている。どこで区切るかで作品自体が変わってしまう。また、思い通りの内容を撮影しようとしても、インタビューを受ける人が求める回答をしないことも多いから。どうしてもその間をフィクションで埋めたくなる。工夫を感じる作品でした。

高野はやと@江東区