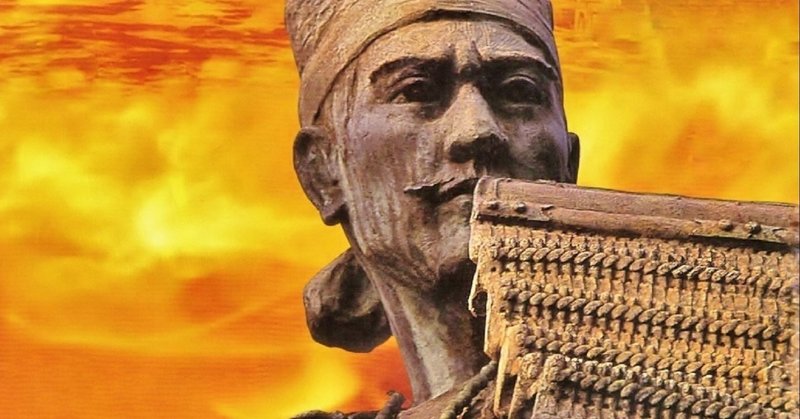

周辺も同族もすべて敵! 大うつけ信長はなぜ、尾張を統一できたのか

尾張(現、愛知県西部)で勢力を広げていた父・織田信秀が没すると、跡を継いだ織田信長は美濃(現、岐阜県)の斎藤道三の娘・濃姫を娶り、後ろ盾を得ますが、この時期の信長は、まさに四面楚歌でした。

東からは大勢力の今川義元が迫り、北の美濃も舅の道三亡き後は敵となります。一方、尾張国内では信長の同族で、主筋にあたる二つの守護代織田家が信長と敵対、さらに兄や弟が信長の地位を脅かします。こうした中で、信長はいかにして尾張を統一するのか。今回は、苦闘の連続だった若き日の信長を解説した記事を紹介します。

覇王になる前の信長

大河ドラマでは、数多くの名優が信長を演じてきました。なかでも昭和40年(1965)放送の『太閤記』で高橋幸治さんが演じた信長は今でも語り継がれていますし、私個人としては幼い頃に観た昭和48年(1973)放送の『国盗り物語』の高橋英樹さんや、昭和58年(1983)放送の『徳川家康』で演じた役所広司さんの信長が強く印象に残っています。いずれも颯爽とし、戦国時代を切り開く覇王と呼ぶにふさわしい、強烈なリーダー像でした。

しかしながら、父を失ったばかりの19歳頃の信長は、尾張半国にも及ばぬ勢力で、尾張統一までは綱渡りの連続、まさに苦境にありました。そうした意味では、大河『麒麟がくる』で染谷将太さんが演じた、悩んだり、時に涙を浮かべる信長が、当時の姿として意外にリアルかもしれないと思ったりもします。

なぜ「大うつけ」だったのか

もう一つ、若い頃の信長といえば、「大うつけ(大馬鹿者)」と呼ばれていたことで有名です。着物の袖を外し、袴をはかないことも多く、髪は茶筅に結い、腰には瓢箪や火打ち袋をいくつもぶら下げ、太刀は朱鞘。街中で人目もはばからず、瓜やら餅にかぶりつく。およそ尾張の実力者の若殿として似つかわしくない姿であったことは、ドラマなどでもおなじみでしょう。そのため「大うつけ」と呼ばれるわけですが、この場合のうつけは愚鈍というよりも、「行儀知らずの悪童」という意味であったようです。では、信長はなぜ、そんな行動をとっていたのでしょうか。

これは当時でいう「傾いて」いたのだろうと思います。信長の小姓となる前田犬千代(のちの利家)も傾奇者として知られますが、世の常識や形式的なものへ、若さも後押ししての反抗だったのではないでしょうか。ただし信長の場合、傾いた姿でともに駆け回った小姓や馬廻の若武者たちが結束し、一種の「親衛隊」として四面楚歌の信長を支える存在になったのも事実です。さらに彼らと野山を駆けたことで土地鑑が養われ、尾張統一戦の際、役立った面もあったでしょう。

天下人を育んだ「オリジンの時代」

それはともかく、前述したように父・信秀亡き後の信長は、孤独の中で次々と現われる敵と戦い続けます。信長はいかにして敵を破り、あるいは敵の侵攻を阻止して、父ができなかった尾張統一を成し遂げたのか。それについては和樂webの記事「父の死に『盛大な葬儀をしている場合か!』若き大うつけ織田信長の尾張統一物語」をぜひお読みください。

さて、記事はいかがでしたでしょうか。若い頃の信長が、ぎりぎりの戦いを続けていたこと、またその経験が、後に天下人へ至る戦いで大いに活かされたであろうことがおわかり頂けたかと思います。さらに父・信秀の存在も、さまざまな面で信長に影響を与えていたことは間違いありません。そうした意味で、苦闘続きであったはずの尾張時代こそ、信長という人物を形成した原点、「信長オリジン」と呼ぶべき期間だったのではないでしょうか。苦しい時を耐え、そこで多くを学んだ者にこそ、次の飛躍が約束されるのかもしれません。

いただいたサポートは参考資料の購入、取材費にあて、少しでも心に残る記事をお届けできるよう、努力したいと思います。